风险管理对行CRRT治疗的患者主要不良心血管事件发生率的影响效果研究

2020-11-14康小莉

康小莉,梁 雄

(广东省人民医院,1.肾内科;2.心内科,广东 广州 510080)

连续性肾脏替代治疗(Continuous Renal Replacement Therapy,CRRT)已经成为急危重症的重要治疗手段,通过连续性的体外血液净化疗法实现替代受损的肾功能、挽救患者生命安全的目的[1]。主要不良心血管事件(Major Adverse Cardiovascular Events,MACE)为导致CRRT中断的主要原因之一,包括死亡、心脏骤停、心源性休克、心律失常等,总体发生率在2.50%~20.00%之间,影响因素涵盖患者个体因素、护理因素仪器设备因素[2]。CRRT期间发生主要不良心血管事件的因素虽无法彻底消除,但却能够通过行之有效的护理干预加以控制。风险管理则是通过识别风险类型、衡量和评估风险级别、制定并实施最有效的风险规避方案、主动、有目的、有计划的处理风险,以获取最大收益的一种管理模式,引入医领域后已经成为重要的管理模式[3]。目前风险管理已经在急性呼吸窘迫综合征患者护理管理中取得了良好的应用效果[4]。将风险管理应用于CRRT患者护理工作中是否能够获得预期收益成为研究领域的重要内容。故本次研究围绕风险管理对CRRT患者主要不良心血管事件发生率的影响效果展开研究,内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2018年1月~2019年12月收治的90例行CRRT治疗的急性心力衰竭合并内环境紊乱的患者为研究对象,纳入标准:(1)经临床检查确诊为急性心力衰竭合并血钾浓度过高者;(2)无CRRT禁忌者;(2)认知功能良好,能够配合风险管理或者是常规护理者;(3)患者和(或)家属签署《知情同意书》。排除标准:(1)已经发生心血管事件者;(2)深度昏迷或者是植物生存者;(3)病情危重,预期无法完成此次研究者。

1.2 方法

1.2.1 干预方案及流程

以随机数字表法将90例患者分为对照组与观察组,每组各45例。对照组采取常规护理,密切观察患者生命体征变化情况,及时发现及上报各种异常。定时采集血气、电解质、肾功能检查结果,维持患者内环境稳定。评估血管通路运行状态,保持其通畅,仔细观察局部组织是否存在渗血、渗液、红肿等情形。定时清洁患者口腔及隐私部位,定时协助患者翻身及更换体位,清洁受压皮肤组织。遵医嘱做好并发症(出血、凝血、感染等)预防及护理工作。定期检查CRRT运行状态,及时处理常见故障。观察组采取风险管理,由我科具有丰富护理经验的护师为组长,6名~8名护师或者是护士为组员组建风险管理小组。明确风险管理的目标在于预防行CRRT治疗的患者主要不良心血管事件的发生。在上岗前由组长向所有组员传授CTTR护理的相关知识以及技巧,全员通过考核后方可上岗。风险管理小组通过医院信息系统、便捷的互联网总结CRRT期间容易发生的主要不良心血管事件类型进行总结,结合本科室实际工作,采取头脑风暴法总结相应的风险管理举措,形成一致共识后落实在护理工作中。指定专职人员管理CRRT机,做好保养工作,治疗过程详细记录各参数,评估管路运行状态。定期评估患者机体状态并将结果告知主治医师,动态调整CRRT参数,避免发生主要不良心血管事件。在护理期间组长采取定期检查与不定期抽查的方式评估小组成员护理效果,发现问题后及时指正。主要不良心血管事件高风险者予以专人照护。

1.2.2 基线资料

对照组中男31例、女14例;年龄44~72岁,平均(58.74±3.36)岁;APACHE Ⅱ评分:15~24分,平均APACHE Ⅱ评分(19.00±2.00)分。观察组中男33例、女12例;年龄42~74岁,平均(58.81±3.29)岁;APACHE Ⅱ评分:14~25分,平均APACHE Ⅱ评分(19.50±1.50)分。两组行CRRT治疗的患者一般资料相比较,差异无统计学意义(P>0.05),可以实施分组比对。

1.2.3 APACHE Ⅱ评分

急性生理与慢性健康评分(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅱ,APACHE Ⅱ)利用APACHEⅡ评分系统评定,包括急性生理评分(0~60分)、年龄(0~6分)、慢性健康状况(0~5分)3个维度,理论分值71分,数值越高死亡危险越高[5]。

1.2.4 主要不良心血管事件

主要不良心血管事件包括心源性休克、心脏骤停、心律失常。

1.3 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行处理,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较以独立t检验,组内比较以配对t检验,计数资料采用率(%)表示,以x2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者主要不良心血管事件发生率(见表1)

表1 两组主要不良心血管事件发生率比较[n(%)]

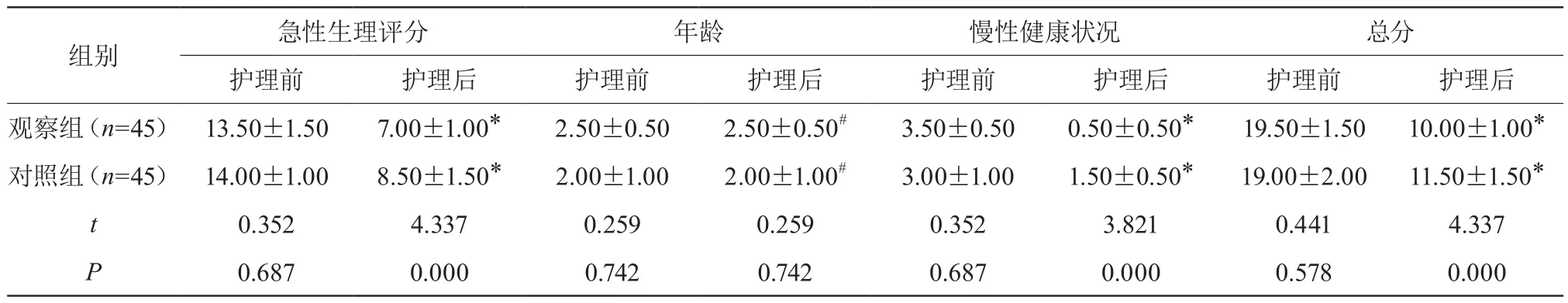

2.2 两组患者护理前后APACHE Ⅱ评分(见表3)

表2 两组护理前后APACHE Ⅱ评分比较(±s)

表2 两组护理前后APACHE Ⅱ评分比较(±s)

注:与护理前相比较,*P<0.05、#P>0.05

组别 急性生理评分 年龄 慢性健康状况 总分护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后观察组(n=45) 13.50±1.50 7.00±1.00* 2.50±0.50 2.50±0.50# 3.50±0.50 0.50±0.50* 19.50±1.50 10.00±1.00*对照组(n=45) 14.00±1.00 8.50±1.50* 2.00±1.00 2.00±1.00# 3.00±1.00 1.50±0.50* 19.00±2.00 11.50±1.50*t 0.352 4.337 0.259 0.259 0.352 3.821 0.441 4.337 P 0.687 0.000 0.742 0.742 0.687 0.000 0.578 0.000

3 讨 论

3.1 风险管理可以降低患者的主要不良心血管事件发生率

CRRT已经成为肾脏疾病(重症急性肾损伤、慢性肾衰竭)、非肾脏疾病(多器官功能障碍综合征、急性呼吸窘迫综合征、急性重症胰腺炎等)的常用治疗手段[6]。然而,由于CRRT治疗需要使用置换液,使得患者容易发生低血压、心排指数降低等心血管事件[7]。以往临床所用的常规护理缺乏足够的人文关怀,使其提供的医疗服务与患者需求之间存在着较大的差距,越发难以满足工作所需。风险管理最早属于一种企业管理活动,诞生于二十世纪五十年代的美国并与经营管理、战略管理处于同一位置。在引入医学领域后风险管理能够以最小的成本促使患者获得最大的收益,降低风险事件的威胁。王东丽等在其研究中证实,采取护理风险管理的研究组并发症发生率3.8%,显著低于采取常规护理管理的参照组24.0%,表明护理风险管理有助于降低ICU患者CRRT治疗过程中的并发症发生率,进一步提高临床护理服务质量。尽管已有研究已经有风险管理应用的报道,但观察指标仅集中于并发症发生率,尚未系统分析对主要不良心血管事件发生率的影响,主要不良心血管事件并不同等于并发症,使得研究领域尚存在着一定的不足之处。

本次研究中实施风险管理的观察组主要不良心血管事件发生率6.67%,明显低于采取常规护理的对照组20.00%,由此结果可知,风险管理有助于降低主要不良心血管事件发生率。原因在于本次研究中风险管理具有明确的目的性,即:降低行CRRT治疗的患者主要不良心血管事件发生率,所有护理举措均是围绕该目的而开展。据此可知,在临床护理工作中风险管理是一个有目的的管理活动,必须具有明确的目标才能够收获预期效果,否则风险管理就会流于形式,缺乏实际意义。

3.2 风险管理可以改善患者的急性生理与慢性健康状况

APACHE Ⅱ评分是反映患者病情严重程度的评分系统,分值越高患者病情越严重。虽然两组患者每天均接受24h或者是接近24h的治疗,但良好的护理管理却能够改善患者机体状态,降低治疗期间潜在风险。本次研究中两组行CRRT治疗的患者护理后APACHE Ⅱ总评分均较护理前得到显著改善,表明无论是常规护理还是风险管理均有助于改善患者病情。组间比较结果提示,采取风险管理的观察组APACHE Ⅱ总评分较采取常规护理的对照组更低,表明风险管理更利于改善患者的急性生理与慢性健康状况。原因在于风险管理充分考虑患者实际情况并拥有明确的目的性,使得护理管理更具针对性,故其所取得的效果更佳。

综上所述,风险管理有助于降低行CRRT治疗的患者主要不良心血管事件发生率,促使其转危为安,值得推广使用。