甘蓝型油菜生长性状在不同生态区的差异研究

2020-11-14赵小光张耀文李永红陈文杰赵兴忠王丽萍

赵小光,张耀文,李永红,陈文杰,赵兴忠,王丽萍,张 新

(陕西省杂交油菜研究中心,陕西 杨凌 712100)

油菜是我国主要的油料作物,菜籽油约占我国食用植物油总产量的40%,菜籽饼粕约占我国饼粕消费量的25%[1],油菜种植总面积和总产量常年位居世界第一,约占世界的三分之一[2]。由于菜籽油富含不饱和脂肪酸,作为具有保健功能的食用油,对于改善我国居民对亚麻酸摄入量的不足,提高国内食用油品质具有重要意义[3]。根据播种时期的不同,中国油菜划分为春播区和冬播区[4],春播区油菜的生长周期从当年的4月份到9月份,冬播区油菜生长周期则是从当年的10月份到次年的6月份[5]。不同生态区在地理位置上有着明显的划分,长江流域和黄淮流域为冬播油菜的主产区,青海、新疆及内蒙等高海拔地区为春播油菜的主要产区[6]。

20世纪,油菜育种家主要是在冬播区开展油菜选育工作,主要选取适宜当地气候的油菜种质资源作为亲本配置杂交组合,很少进行跨地域、跨生态区育种工作。然而近些年随着育种手段的多样化,油菜科研人员开始在春油菜区进行跨生态区选育,既可以进行加代工作,缩短育种年限,又可以用来筛选适宜春播区生长的油菜新种质资源[7]。杜德志等研究发现,大部分半冬性甘蓝型油菜在春播区也能正常成熟,且生育期与春性甘蓝型油菜品种相差很小,可作为春性油菜品种杂优利用的亲本,有效地扩充了春油菜地区亲本的的血缘范围[8]。由于春播区和冬播区光照、水分、土壤等环境因子差异较大,因此油菜在各自生态区里表现出不同的形态和生理特点及较强的地区适应性[9]。目前在生态区之间进行的育种工作主要是针对油菜亲本个别性状的改良和加速品种选育开展的[10~12],尚未对不同生态区之间油菜的性状改变进行系统、全面的比较和分析,笔者研究分别以适应性比较强的6个甘蓝型油菜杂交种为材料,分别比较了农艺性状﹑品质性状﹑产量性状等主要生长性状在不同生态区之间的差异,探索甘蓝型油菜对环境的适应能力,为扩大春油菜区种质资源筛选范围和利用春性生态环境进行生态育种提供一定理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种为陕西省杂交油菜中心选育的6个甘蓝型油菜(Brassica napus)杂交种,分别为“秦杂油3号”、“秦杂油4号”、“秦杂油5号”、“秦优7号”、“秦优19”、“秦优33”,对应代号分别为:QZ3、QZ4、QZ5、QY7、QY19、QY33。实验于2018-2019年连续两年分别在青海省西宁市大通县春油菜试验基地和陕西省杨凌示范区冬油菜试验基地进行。每小区种5行,行距0.4 m,行长3 m,株距0.14 m,试验设3个重复,共计18个小区,田间管理措施均采用当地常规管理方法。

1.2 试验方法

油菜收获前一周在各小区随机取代表性植株10株,考察株高、有效分枝高度、主序长、一次有效分枝数、主序角果数、分枝角果数、结角密度等农艺性状,取平均数进行统计分析;油菜成熟时,每小区连续取10株单株,称量生物学产量、根重、经济产量,计算经济系数和根冠比,另外统计每角粒数和千粒重,然后取平均值进行统计分析;对每个小区进行单独收获,从混合样品抽取30 g种子样品用于品质性状检测,按照《GB/T 17376-2008 动植物油脂脂肪酸甲酯制备》和《GB/T17377-2008 动植物油脂脂肪酸甲脂的气相色谱分析》规定的方法测定脂肪酸组份[13],利用德国BRUKER公司生产的核磁共振仪(NMR)对油菜种子含油量进行测定[14],硫代葡萄糖苷含量测定参照NY/T1582-2007高效液相色谱法[15]。蛋白质含量测定参照GB/T144892-2008凯氏定氮法[16]。

1.3 数据的整理与分析

试验数据利用Excel 2007 进行初步整理,所有样品的数据按照以上的分类方法进行归类,然后求平均值,用SPSS 19.0 数据统计软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 农艺性状在两个生态区的差异

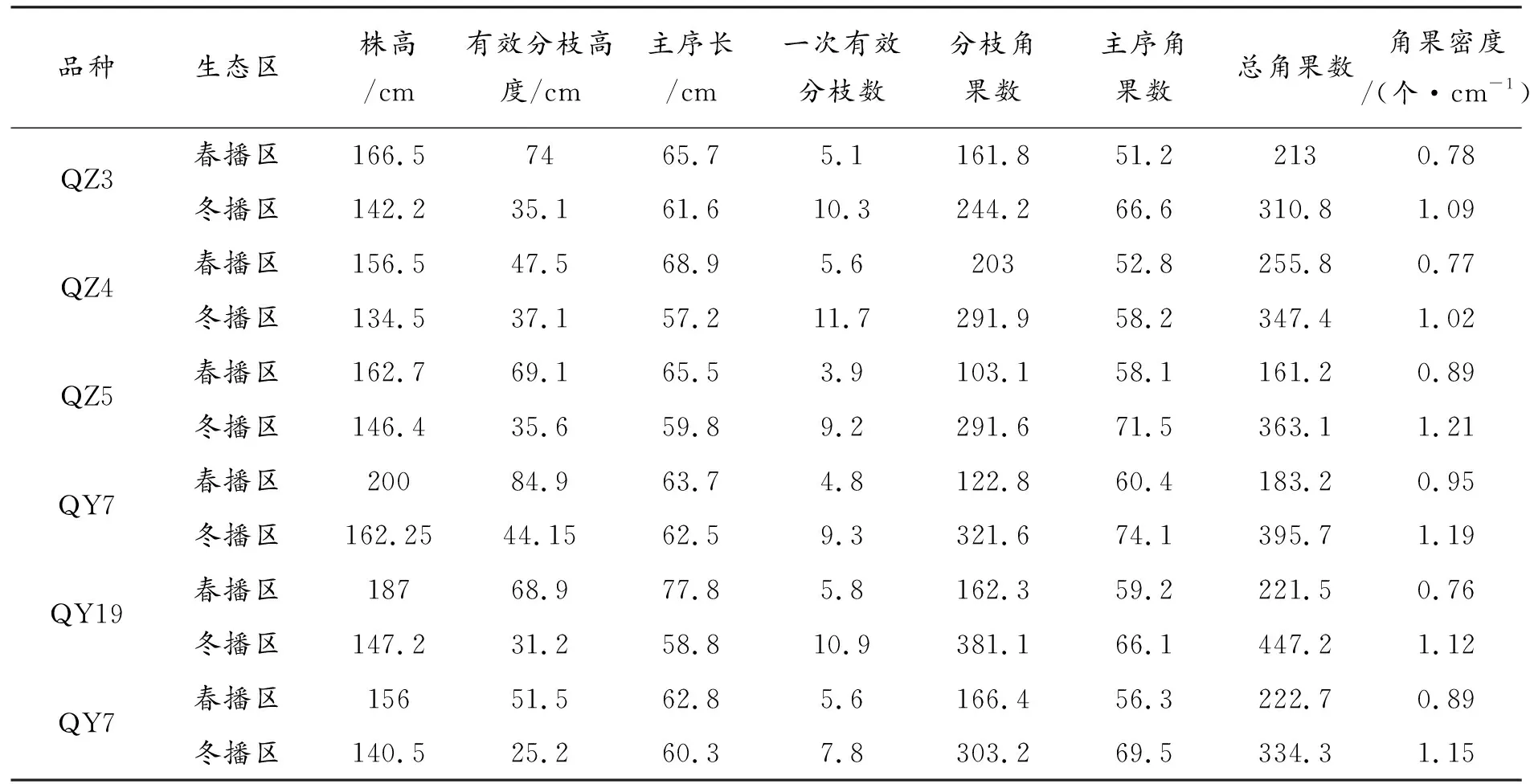

从表1可以看出,6个油菜品种的农艺性状在不同生态区差异明显。春播区油菜由于不经历越冬,一直生长在光照和温度都适宜的条件下,因此春播区油菜植株比较健壮,株高、有效分枝高度、主序长均比冬播区高,三个农艺性状的平均值分别为171.3 cm、65.9 cm、67.4 cm,冬播区的平均值为145.5 cm、34.7 cm、59.9 cm,春播区分别比冬播区高出17.73%、89.91%、12.52%。春播区油菜的一次有效分枝数、分枝角果数、主序角果数、总角果数均比冬播区油菜低,四个性状的平均值分别为5.1个、153.2个、56.3个、209.6个,冬播区的平均值为9.9个、305.6个、67.7个、366.4个,春播区分别比冬播区低48.48%、49.87%、16.84%、42.79%。春播区和冬播区油菜的结角密度平均值分别为0.8个·cm-1和1.1个·cm-1,可以看出,春播区的油菜虽然植株营养体高大,但是角果稀疏,角果总数和密度都低于冬播区。

表1 两个生态区之间农艺性状的比较

2.2 产量性状在两个生态区的差异

从表2可以看出,两个生态区之间的产量性状也表现出较大的差异,春播区6个油菜品种的单株生物学产量、单株经济产量和经济系数均低于冬播区,三个性状的平均值在春播区分别为71.74 g、16.58 g和0.23,在冬播区分别为88.23 g、29.36 g和0.34,后者分别比前者高出22.99%、77.08%和47.83%。春播区油菜的单株根重和根冠比平均值分别为6.80 g和0.09,冬播区分别为5.99 g和0.07,前者比后者分别高出13.52%和28.57%。春播区油菜的千粒重和每角粒数平均值分别为2.93 g和26.58个,冬播区分别为3.15 g和28.13个,后者比前者高出7.51%和5.83%。通过比较可以看出,冬播区油菜的产量性状明显优于春播区,这主要是由于冬播区油菜生长周期长,营养物质积累较多造成的。

表2 两个生态区之间产量性状的比较

2.3 品质性状在两个生态区的差异

油酸、亚油酸和亚麻酸属于不饱和脂肪酸,对人体健康有重要作用。从表3可以看出,春播区油菜这三种不饱和脂肪酸以及饱和脂肪酸的含量均比冬播区低,春播区油菜这四个品质性状的平均值分别为58.70%、18.43%、9.37%、6.03%,在冬播区的平均值分别为60.67%、19.85%、9.89%、6.30%,后者比前者分别高出3.36%、7.71%、5.55%、4.48%。芥酸、硫苷和含油量是品种审定的三个重要品质指标,春播区油菜的这三个品质性状均比冬播区高,分别高出4.27%、3.53%和8.15%,品种选育过程中应提高含油量,同时降低芥酸和硫苷的含量。春播区油菜的蛋白质含量比冬播区低19.98%,这主要也是由油菜的生长时间长短造成的。从上可以看出,不同生态区的多个品质性状变化不近相同,应根据育种目标定向选择。

表3 两个生态区之间品质性状的比较

3 结论

通过研究发现,甘蓝型油菜的主要生长性状均受到生态区差异的影响,农艺性状差异最大,产量性状其次,品质性状最小。农艺性状中,由于长期高光照的影响,春播区的油菜株高、有效分枝高度,主序长均高于冬播区。然而春播区油菜生长周期短,营养物质积累较少,所以角果数和角果密度均低于冬播区。产量性状中,地上部分如单株生物学产量和单株经济产量,均为冬播区高于春播区,而地下部分如单株根重则为春播区高于冬播区,冬播区油菜的经济系数高于春播区,说明春播区油菜由于生长周期短,尚未彻底完成营养物质在种子里面的转运和积累。品质性状中,冬播区油菜种子不饱和脂肪酸组份含量均高于春播区油菜,春播区油菜的含油量高于冬播区,但是芥酸和硫苷含量也随着提高,在育种过程中应有目的进行选择。

高产和优质是油菜生产的主要目标,但由于高产和优质的负相关效应,优质品种在产量上很难得到大的提高[17]。因此国内外众多的油菜育种家在产量达到瓶颈后[18],开始采取多种方式来提高油菜的品质和抗性。关周博等油菜育种人员通过多年的跨生态区育种工作,使油菜种质资源的含油量得到了很大的提高,并首次将“穿梭育种”这个概念引入油菜生态育种中[19]。陕西省杂交油菜研究中心通过连续多年在甘肃春播区和陕西冬播区进行穿梭育种,在世界上第一个选育出含油量超过60%的甘蓝型油菜种质资源[20]。笔者研究的目的是通过分析不同生态区里甘蓝型油菜的农艺、产量、品质主要性状的差异,对油菜穿梭育种过程中油菜的性状变化进行综合分析,进而为研究如何因地制宜,在各自的生态区采取合理的方法,使优良的性状基因聚合起来从而提高菜油产量和品质,最终使获得高产优质油菜成为可能。