药物球囊与再次支架植入治疗冠脉支架内再狭窄的临床疗效观察

2020-11-14刘家荣

刘家荣

(广东省佛山市禅城区中心医院,广东 佛山 528000)

经流行病学调查研究发现,目前导致我国主要致死疾病即为冠心病,高于全部肿瘤类疾病致死率。目前,临床对该疾病的主要治疗方式为冠脉介入治疗[1]。但经临床研究发现[2-3],受不同因素影响介入治疗后,会出现冠脉支架内再狭窄情况。现为探究何种治疗方式可降低再狭窄发生率,特选取在我院进行治疗的80例该疾病患者为研究对象,收集相关资料,并进行分析,现具体情况汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月~2018年12月80例在我院接受治疗的冠脉支架内再狭窄患者作为临床研究对象,入院时间为,分组方法为:随机数字表法,各40例。对照组中女20例,男20例,年龄40~82岁,平均(59.32±4.00)岁。左室射血分数(61.29±2.32)%,平均最小管腔直径为(0.53±0.28)mm,参考血管直径(2.42±0.31)mm;观察组中女3 8例,男4 2例,年龄3 5~7 6岁,平均(50.01±3.22)岁。左室射血分数(61.30±2.33)%,平均最小管腔直径为(0.54±0.29)mm,参考血管直径(2.43±0.32)mm;经过统计学处理,两组患者的一般资料(参考血管直径、平均最小管腔直径、左室射血分数、年龄以及性别)等均无显著差异,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究治疗同意书已被患者及其家属签署,且经过医院伦理委员会批准。

纳入标准[4]:(1)直径狭窄程度在70%以上或在50%以上,但有有心肌缺血证据;(2)血管病变长度≤30 mm,参考直径2.5~4.0 mm;(3)Mehran分型I~IV,DES再狭窄;(4)患者有支架诊疗史,并经手术确诊为术后再狭窄。

排除标准[5]:(1)介入术前半年内中风者;(2)严重心脏瓣膜病变;(3)纽约心脏病学会的NYHAIV级,严重的慢性心脏能力不全;(4)分叉病变边支≥2.5 mm;(5)7天内急性心梗的患者。

1.2 方法

所有患者术前均进行常规血氧、血压、心电监测,对手术区进行消毒,并将铺巾铺上,行局部浸润麻醉,再对患者进行冠脉造影,对狭窄病变的情况进行评估。评估内容包括狭窄最小直径、整体血管状态等,将狭窄血管确定后,通过指引导管送到冠脉口处,通过Runthrough NS导丝顺着前一次支架内狭窄处继续深入,在支架内最窄的位置置入普通球囊,先给予预扩张,方向为由远及近,开通闭塞。对照组置入常规支架,观察组置入SeQuent Please药物球囊,扩张一分钟后,对血管轮廓情况进行图像采集。

1.3 观察指标

记录两组术后一个月、半年、一年心血管不良事件发生率以及支架内再狭窄发生率。

1.4 统计学方法

对本研究内所涉及数据进行统计分析时均采用SPSS 20.0统计学软件计算,采用x2检验进行样本率的比较,用“±s”表示正态计量数据,采用t检验进行组间比较;差异有统计学意义以P<0.05表示。

2 结 果

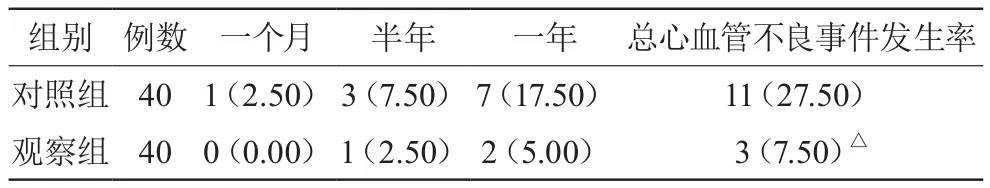

2.1 对比心血管不良事件发生率情况

经治疗后一年内总心血管不良事件发生率对比,为观察组发生率较低,差异有统计学意义(P<0.05),详细情况见表1。

表1 肺功能改善情况[n(%)]

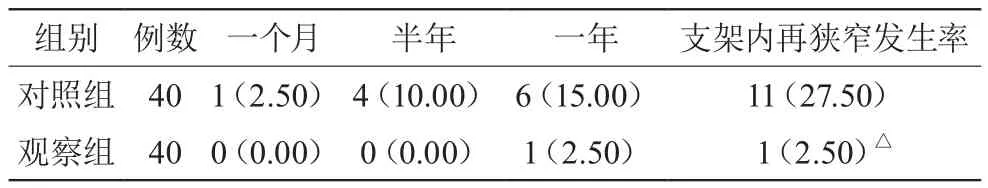

2.2 对比支架内再狭窄发生率情况

经治疗后一年内总支架内再狭窄发生率对比,为观察组发生率较低,差异具有统计学意义(P<0.05),详细情况见表2。

表2 肺功能改善情况[n(%)]

3 讨 论

近年来,冠脉介入治疗的应用率呈每年20%-30%的速度增长。随着介入技术以及器材的逐渐完善,冠脉介入治疗方式逐渐增多,如金属裸支架、药物球囊扩张、切割球囊成形术、传统单纯球囊扩张等[6]。但在对接受此方法治疗的冠心病患者预后调查发现,部分患者治疗后的一年左右时间会出现再狭窄情况,且不同治疗方案其再狭窄率发生不同,且部分患者术后会出现心血管不良事件[7]。故现为探究对此类患者行何种治疗方式治疗,能降低再次狭窄发生率,特做此研究。

本研究表明,经治疗后一年内总心血管不良事件发生率对比,为观察组发生率较低,差异有统计学意义(P<0.05);经治疗后一年内总支架内再狭窄发生率对比,为观察组发生率较低,差异有统计学意义(P<0.05)。究其原因,与传统支架治疗相比,药物球囊具有以下几点优势:(1)病变血管壁可均匀受到药物的覆盖,可将药物吸收最大化;(2)对双重抗血小板的时间可显著缩短;(3)无金属支架,不影响血管壁的正常生理结构,即对内皮功能无影响;(4)无聚合物基质,使慢性炎症在晚期血管壁及支架内血栓的生成无降低效果;(5)在血管损伤时药物浓度最高,且随着药物含量的降低,对晚期血栓形成以及再内皮化有抑制作用。

综上所述,对冠脉支架内再狭窄患者应用药物球囊治疗具有较高的临床应用价值。