遗产地后云水谣变迁的地方性视角

2020-11-13薛玉娟

张 梅,薛玉娟

(1.闽南师范大学商学院,福建漳州363000;2.北京中公教育福建分公司,福建福州350000)

自1972年《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《世界遗产公约》)签署以来,世界遗产的评选和推广不可避免地引发了遗产旅游的兴起。我国自1985年12月12日加入《世界遗产公约》后,现拥有世界遗产55项,与意大利并列世界第一。云水谣是依托世界文化遗产“福建土楼”四十八座之二的和贵楼和怀远楼发展起来的遗产地景区。2008年7月7日,“福建土楼”列入“世界文化遗产名录”以来,“云水谣”仅仅用十一年时间,从一个以种植茶叶为生的小村庄,发展成为了闻名世界的国家AAAAA 级风景名胜区。惊叹它发展速度的同时不仅引起笔者的思考,是什么推动了云水谣景区的快速变化?景区变化又具体表现在哪些方面?景区变迁过程中是否存在一些问题?如果有的话,这些问题又该如何进行解决?

陶伟的《中国“世界遗产”的可持续旅游发展研究》是知网上搜索到的较早学术论文,发表于2000年,首次全面综合把握了中国“世界遗产”的现状,并提出了世界遗产地可持续发展的必要性。纵观国内外学者的研究,发现对于遗产地云水谣景区的研究,研究学者大多分析其现状、古镇如何进行开发与保护、存在的问题以及对问题解决等外围问题。而对于云水谣景区变迁及运作机制等内驱研究主题相对缺乏。因此本文选择用扎根理论对其进行定性研究,建立了实地考察、访谈获取第一手材料——对材料进行扎根编码——分析得出结论、解决问题的技术操作路线。

扎根理论最早是由巴尼·格拉泽和安瑟伦·斯特劳斯这两位社会学家提出来的,核心思想和研究方法是通过资料的分析建立理论[1]。主要是通过开放式、主轴式和选择式编码作为资料分析方法[2]。广泛用于社会学研究领域[3],其通过对研究对象的细致观察,从收集到的原始资料中归纳出一系列的概念和范畴,然后进行理论提升,是从具体进行到抽象的一个过程[4]。其中最重要的就是资料收集和分析的过程,编码就是指将所有收集到的文字资料进行概念、范畴化的一个过程[5]。

一、云水谣概况

(一)总体印象书写

云水谣景区位于福建省漳州市南靖县,是世界文化遗产地“福建土楼”的核心组成部分。景区由璞山村、坎下村和官洋村三个古村落组成,长教溪从三个古村落穿流而过,常住人口六千四百余人,其中璞山村一千六百余人,坎下村二千八余人,官洋村二千一百余人,以简姓为主。景区占地面积约为十二平方公里,其地形特征为南边高北边低[6]。

云水谣古镇,原名长教乡。作为一个古村落,景区内核心景点包括列入“世界文化遗产”的两座土楼和贵楼、怀远楼。省内最具代表性的千年古榕树群、百年老街、千年古道。这些线性景观串联起景区内近百座大大小小的土楼,成为古村落最引人注目的空间分割线,构成了云水谣景区核心吸引物和形象标志景观。这些土楼中有名有姓,列入土楼大家族的一共有五十三座土楼,其建造年代从明朝延续到现代。众所周知,福建土楼与华南家族构建有着千丝万缕的关系,而闽南家族构建又与东南港口、南洋贸易相关。作为闽南腹地的南靖也不例外。原长教乡也是一个拥有众多侨胞的村落,据《长教简氏族谱》记载,从第四世至十六世,长教简氏族人逐渐开始到世界各地发展,缅甸、新加坡以及台湾、香港等地都有大量南靖土楼移民的后裔。现在祖籍在云水谣景区的台湾人就有二十三万多人,近年来每年都有许多台湾人回到古镇祭拜祖先。众多电影和电视剧的导演也被云水谣的自然风光和文化底蕴所吸引,从1997年开始,云水谣作为取景地已经拍摄了多部电影、电视剧,并参与了多档综艺节目的录制。

(二)云水谣缘起

当元末明初,简德润来此地教书的时候,云水谣还名为“张窑”,自然村子里的人都姓张。简德润在此地开了间私塾,几年后做了张家的上门女婿。岳父跟他约定,岳父在世时,他们的子女必须姓张,等他百年之后他们的子女可以姓简,简德润答应了。因此,随着时间的流逝,村子里基本没有姓张的人家,全都是姓简的了。在简德润岳父百年以后,虽子孙改回姓简,但简德润还是希望岳父张氏家族的恩德能够被子孙牢记;同时简德润自身因教书安家立命并家族繁荣,感受到教育的重要性,希望前人的教诲和重教的观念能源远流长,故将当时越来越壮大的聚落改名为“长教”。长教的“长”与张氏的“张”在闽南语中是字改音不改,他们的发音是一样的,都念“丢噶”。2005年,著名导演张克辉拍摄的电影《云水谣》选择在长教村取景,专门为此修建了现景区上镜率最高的小品景观水车。因此,在2008年福建土楼“申遗”成功后,村中这条全部用鹅软石铺成的古道就被政府正式命名为“云水谣古栈道”,同时也将长教村改名为“云水谣”。

二、数据收集与整理

(一)数据的收集及说明

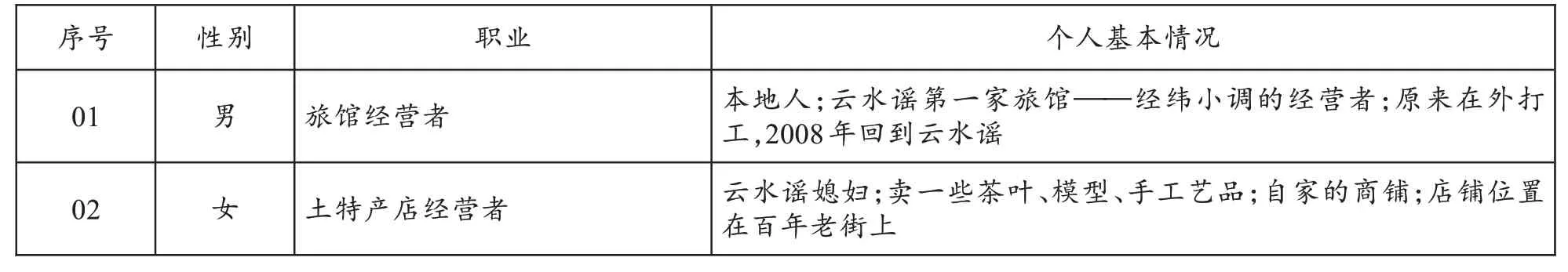

为全面了解遗产地后云水谣景区的变迁发展,将经过多种方式收集到的数据依据不同的数据来源分为主要数据、次要数据以及辅助数据三个部分。主要数据主要是指收集到的第一手资料,如现场观察记录、访谈内容等;次要数据主要是一些有关云水谣景区发展的规划文本、年鉴等田野文本材料;辅助文件则指在知网或图书馆查到的第三方研究成果。其核心理论的构建主要基于原三十多份样本比对中,依据工作类别、性别、访谈内容的重复率和真实度等原因,选择了具有代表性的八份访谈样本,访谈对象基本情况见表1。

表1 访谈对象基本情况

续表1 访谈对象基本情况

(二)数据的整理

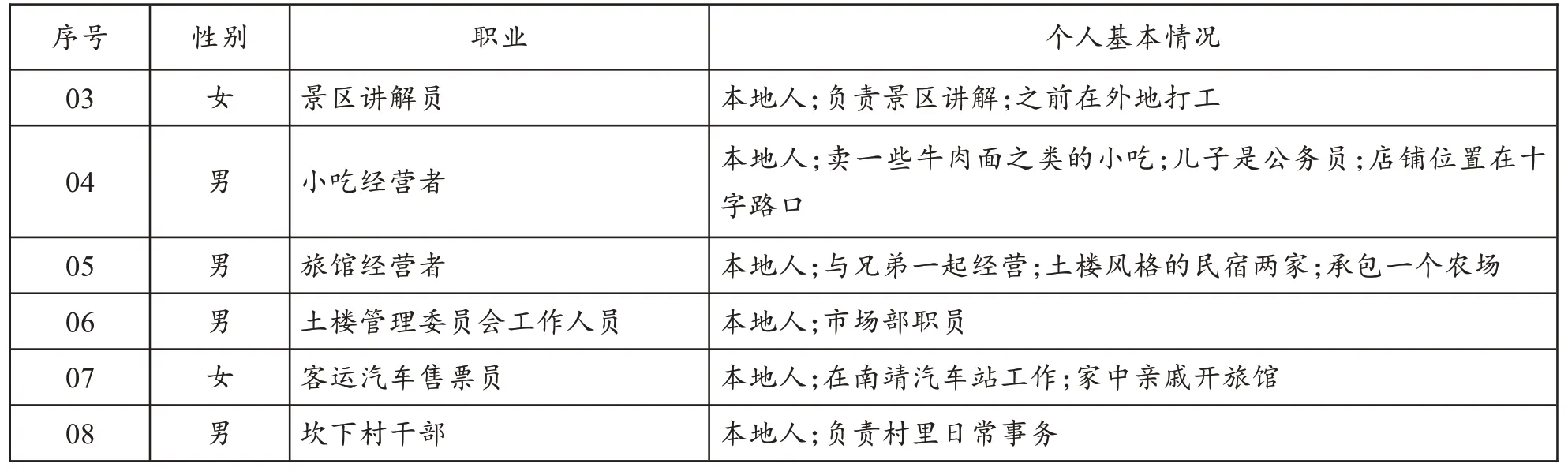

将收集到的主要数据、次要数据与辅助数据根据巴特勒“旅游地生命周期理论”[7](图1)进行分类归纳,将云水谣景区的变迁过程分为三个阶段。

图1 旅游地生命周期理论

分别是:世界遗产申请前后的探索阶段,时间起止为2005-2011年;世界遗产效应趋于平稳后旅游建设阶段,起止时间是2012-2014年;以及建设基本完成后的发展阶段,从2015年一直延续至今。依据这三个阶段来整理归纳收集到的数据,便于后期的数据分析。

三、数据分析

扎根理论分析过程主要是通过开放式、主轴式和选择式编码进行的[2]。开放性编码是对收集到的原始资料进行一定的概念化和范畴化;主轴编码是对开放式编码中的范畴进行一个归纳,形成新的“大范畴”的阶段;选择性编码中最重要的就是要确定一个核心范畴,以及这个核心范畴与其他范畴的关系[8]。

(一)开放式编码

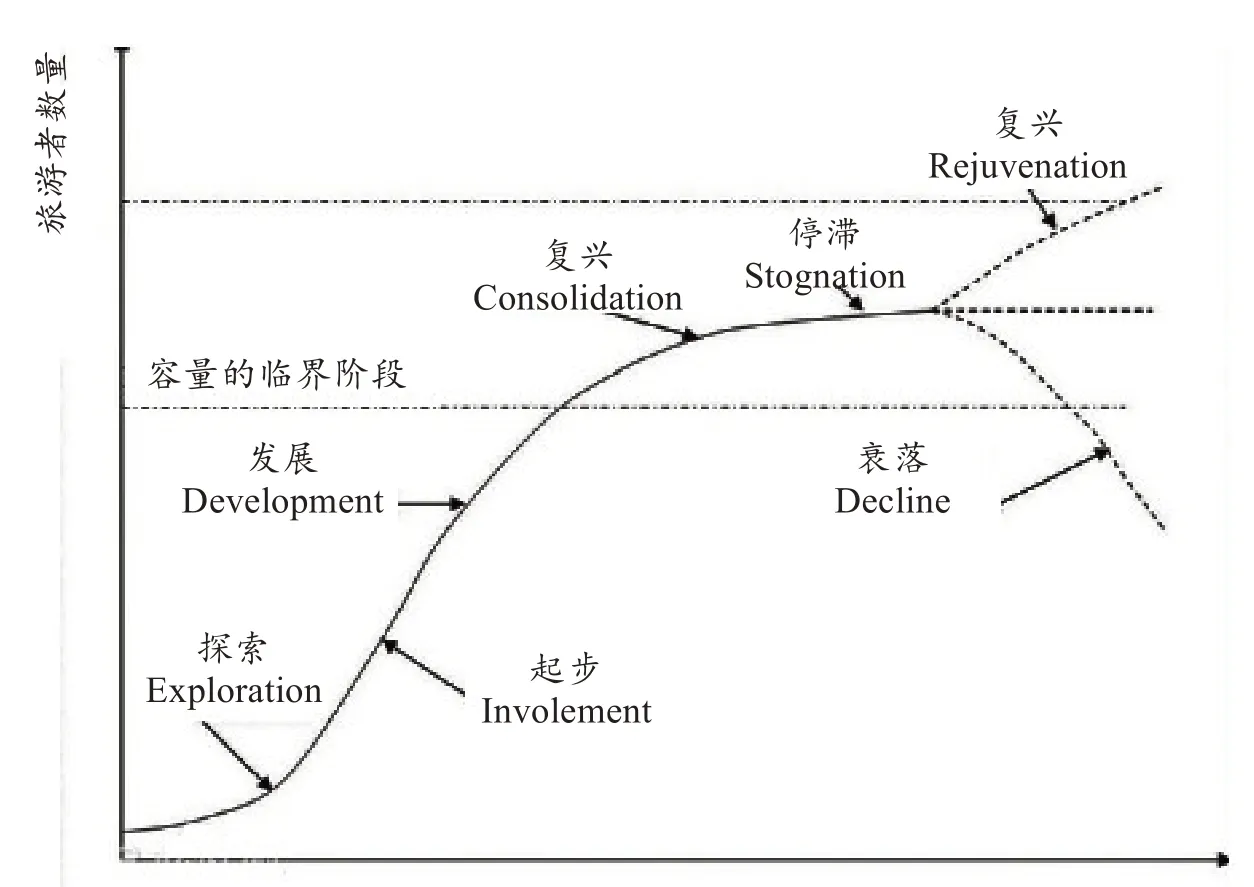

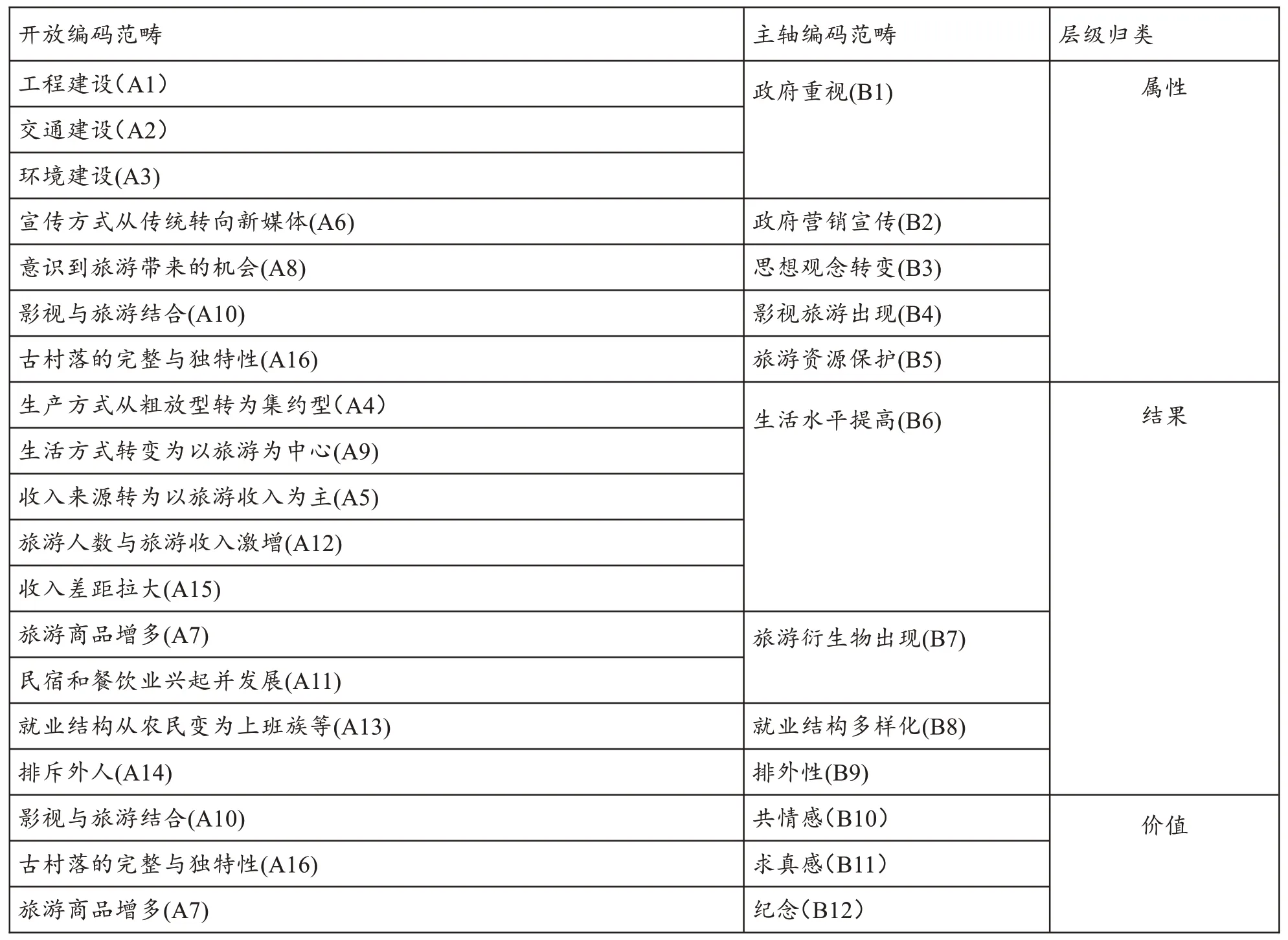

开放式编码是指将通过实地考察收集到的原始材料一步一步的进行概念化以及范畴化的活动,程序为:原始资料—概念化—范畴化[9]。通过一系列对比、分析和归纳,共发现一百一十一个概念,十六个范畴(详细信息见表2)。

表2 开放编码信息表

上表中的十六个范畴是从分化出来的一百一十一个概念中提取出来的,帕森斯认为:分化是将某个社会结构中的一个单位或结构划分为两个或者更多的单位或结构,对于该系统来说,这些分化了的单位或结构在其特征和功能意义上都不同于它们未分化的状态。分化具有两个轴线:一是纵向或帕森斯所谓的“世代”轴;二是横向的或“工具—表达”轴,一百一十一个概念即通过“工具——表达”轴进行分化。相对于一百一十一个概念的履行情况而言,十六个范畴履行原来功能的适应能力得到了提升,帕森斯将这种他所谓的“适应能力的提升”界定为“某种行动系统的维持和生成资源的能力的增强,这种能力有助于提高该系统对于其所处环境的适应层级。”

(二)主轴式编码

主轴编码是指在不同的范畴之间继续归纳,建立关系的一个过程,在这个过程中需要围绕由开放编码得到的范畴,然后逐个分析该范畴与其他范畴的不同的相关关系,并找出逻辑上的关联[15]。主轴编码共形成范畴十二个,分别为:配套建设、营销宣传体系化、思想观念转变、影视旅游出现、旅游资源保护、生活水平提高、旅游衍生物出现、就业结构多样化、排外性、共情感、求真感以及纪念,并对这十二个范畴进行一个层级归类,归为属性、结果和价值三个抽象的层级[16]。开放编码、主轴编码的基本信息见表3。

表3 主轴编码信息表

经过了分化和适应性提升的系统必定会增强它的复杂性,并且会产生系统的整合问题。在主轴编码的这个过程中,将处于社会系统的边缘或者位于其边界“之外”的十六个范畴被带入系统之中,形成一种较为充分的整合地位,并因此与系统的其他要素相整合。帕森斯称这个过程为包容,包容的整合可以确认为:要么是与分层维度,亦即某种意义上的等级维度相关涉;要么是定性的功能分化;或者,当然可能是前两者的“在对角线上的”某种结合。根据笔者的整理,样本的整合形成分层维度与等级维度相干涉。

(三)选择式编码

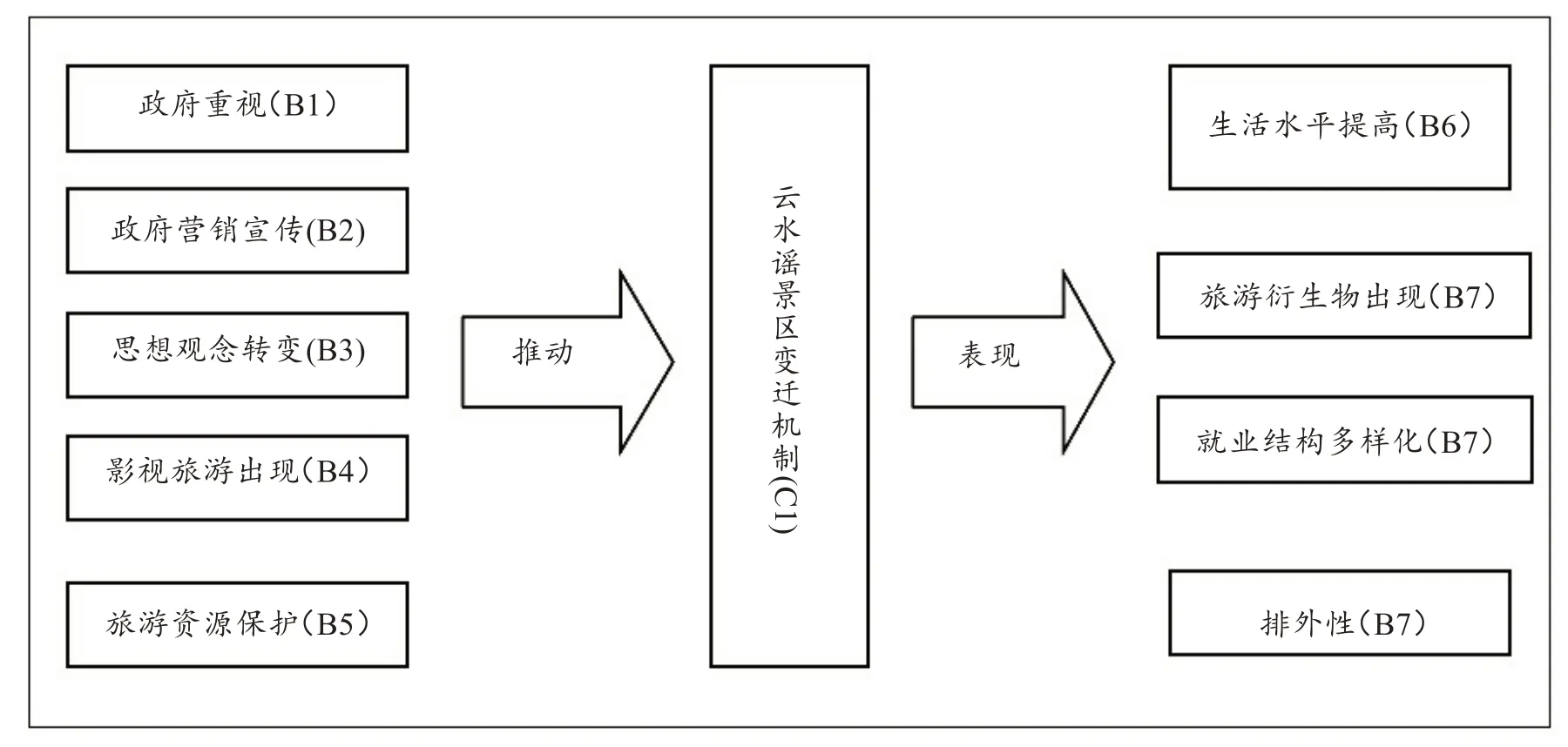

选择编码是指找出一个核心范畴,把这个核心范畴与其他的范畴联系起来,并且用收集的资料进行验证,然后进一步建立概念密实的扎根理论[17]。继续考察开放式编码形成的十六个范畴,尤其对主轴式编码形成的前十二个范畴进行深入挖掘,并对访谈考察内容进行反复对比,本研究发现可以用“云水谣景区变迁机制”来统筹所有其他范畴。

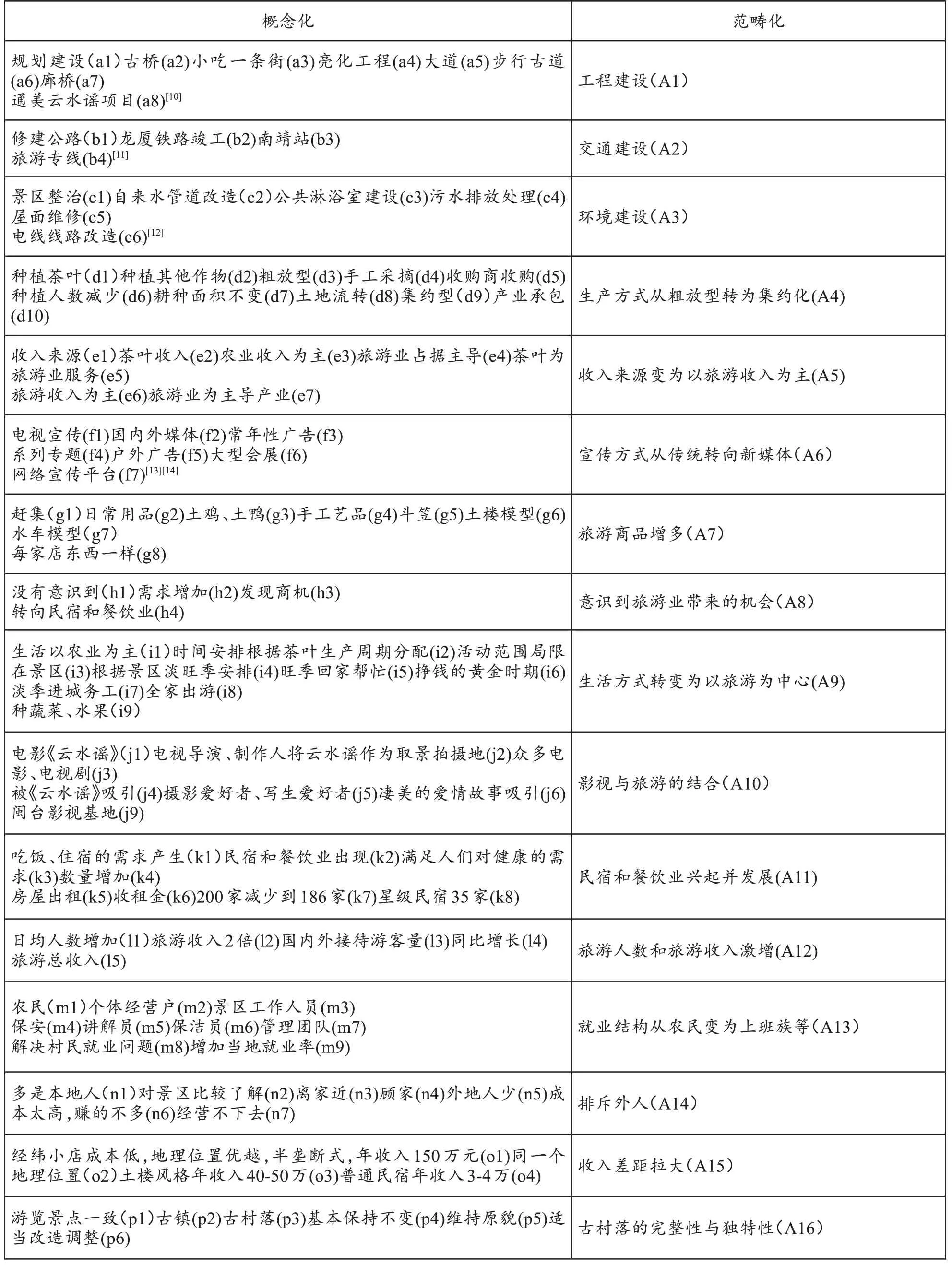

“云水谣景区变迁机制”即云水谣景区在变迁过程中的动态发展和变化机制,围绕云水谣景区变迁机制的故事线可概括为:云水谣景区原来只是一个贫穷、落后的小村庄,以种植茶叶为生,由于自然环境优美、土楼文化底蕴深厚,在世界多元文化遗产保护的时代背景下,获得了政府部门的认可获得了申请世界文化遗产的机会,从而开启了一系列基于世界文化遗产需求的建设和投入。申遗的成功让大山里的闽南传统小聚落一下名闻天下,大批游人涌入的同时也吸引了许多影视拍摄者来此取景,从而衍生出影视旅游、旅游商品和民宿等相关产业。随着建设投入、新技术的发展和营销宣传的体系化,聚落产业布局和收入来源也开始发生了结构性的变化。这些变化进一步推动了云水谣景区的变迁,而这种变迁带来的影响主要表现在村民生活水平的提高、旅游衍生物的产生与发展、就业结构的多样化以及排外性的出现,并由此产生共情、求真以及纪念的新价值取向(图2)。

图2 云水谣景区变迁机制故事线

四、结论

通过对云水谣景区变迁机制的研究,再次验证了社会聚落变迁的本质性特征,它无时无刻不在进行着。古典进化论学派认为:人类自从与动物分离以来,在生产技术等许多方面都在不断进步;否认了社会变迁倒退的可能性,认为人类社会是一个不断从简单到复杂、由低级向高级发展进化的过程[18]。现代进化论更倾向于社会变迁方向的不确定性,认为社会的变迁可能是进步的,也可能出现倒退的情况;群体可能整合到一种更高效率的社会运作模式,也可能出现解体和分化。从云水谣的情况来看,世遗地后的变迁总体趋势是整合的,发展的,进步的,体现出新时代中国特色社会主义建设优越性。具体体现在以下三个层面:

第一是规划式的建设投入,改善了区域内人地及社群关系和居住环境,为聚落整体生活水平提升创造了物质条件。从“基础建设”构成的三个开放式编码范畴“工程建设”“交通建设”“环境建设”以及提取的十八个概念与采访记录来看,政府统筹的建设投入是以规划为前提的系统建设投入。从各个关键性工程如古桥、小吃一条街、公共淋浴室建设、南靖站、景区整治、自来水管道改造、电线线路改造、屋面维修、污水排放处理的规划建设等,到区域内外交通链接工程如大道、步行古道、廊桥、修建公路、龙厦铁路竣工以及序列和美化建设如旅游专线、亮化工程等。

这些建设工程实实在在解决了老百姓生活中的困难,生活方便了,环境美化了,让村民切实感受并分享到新时代带来的美好生活。这样政府和社群,老百姓之间的关系也就和谐多了。同时家乡的美丽风景不停的出现在照片、新闻、电视节目、电影和连续剧中,一定程度改变了“近处无美景”“只缘身在此山中”的灯下黑认知传统,提升了老百姓看待家乡的视觉和审美能力,让村民有了更多的交流空间和话题,甚至出现了增加聚落凝聚力的共情价值趋向。

第二是世界文化遗产知名效应和营销宣传体系带来旅游人流红利,改变了老百姓的生产、生活方式并提高了日常收入。从营销宣传体系到就业结构多样化这七个主轴编码涉及的相关概念,结果渊源都是基于旅游的发展。而旅游的发展又得益于新媒体营销宣传对传统营销方式的改变,当“福建土楼”初列为世界文化遗产名录时,营销手段和宣传内容都比较单一和趋同。随着新媒体的运用,众多旅游者的朋友圈、旅游网站的攻略、本地居民的自媒体以及影视信息等都成了宣传源头,极大的丰富了营销路径和传播内容,这也就为新时代的多元化需求满足提供了可能。当旅游人数激增后,自然出现了旅游衍生物,旅游商品同步增多,民宿和餐饮业兴起并发展,就业结构从农民变为上班族等,并且带来了生产方式从粗放型转为集约型,生活方式转变为以旅游为中心,收入来源转为以旅游收入为主等生产、生活方式和收入结构的转变。这样老百姓很容易就发现旅游带来的机会。从而引发思想观念转变、开始关注古村落的完整与独特性,意识到旅游资源保护的重要性。

当然随着商业资本的聚集和机会的增多,由于前期投入、个人能力和知识资本运用的不同带来了收入差距拉大后果的同时,也让居民认识到古村落的完整与独特性的重要,旅游商品对于纪念的重要意义,从而衍生出求真求特的价值趋向。同时也产生了基于族群自我保护和资源独占欲望的排外性思想,这也验证了新进化理论的多元性倾向。

第三是方法——目的链理论[19]的“属性—结果—价值(attribute-consequence-value)三层级”[20]的逻辑普适性。在云水谣聚落变迁机制中,属性层级是指具体的可以观察和体验到的工程、项目、产品、营销和旅游现象;结果层级是关于具体属性改变后可以观察或推演出的各种生产、生活方式改变的结果;价值层级就是老百姓的审美倾向和价值观念。从云水谣相关数据的分析中可以明确看到聚落外观、基础建设和环境美化等具体属性的改变带来村落生产、生活方式以及业态结构改变的结果,而这些改变最终导致聚落相关人员的审美意识、共情凝聚精神和求真求奇的价值观念的形成。