论台湾的岳飞信仰

2020-11-13连晨曦

卞 梁,连晨曦

(1.清华大学公共管理学院,北京海淀100084;2.中国社科院古代史研究所,北京东城100732)

岳飞作为中华民族英雄,南宋抗金名将,不仅是“聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄”[1](P145)。且在长期的历史沿革中被塑造成一个民族化的民间信仰符号。时至今日,岳飞对中国社会、中国文化的影响,已远超原有的范畴,扩展至文学、戏曲、民间信仰等多个文化层面。我国台湾地区具有丰富多元的民间信仰系统。当前台湾的岳飞研究“纵向化”趋势较为明显,集中于从生平和传说两方面进行研究。如李安[2]、王曾瑜[3]、霍必烈[4]、张火庆[5]等对岳飞的生平事迹进行梳理考据。张清发[6]则细致搜集整理与岳飞相关的故事、传说及戏曲。对台湾岳飞信仰已有部分研究。除各阶段方志中存有对岳飞庙的基本介绍外,吴新荣[7]、仇德哉[8]对台湾岳飞庙进行梳理,王莉雯[9]、蔡佳凌[10]、庄嘉纯[11]则专注于岳飞信仰的地方运作研究。但总体而言,上述研究均侧重于人类学视阈下的岳飞信仰考察,在其形象建构和社会作用等方面的研究相对较少。

岳飞信仰在台湾有着数量可观的信众,且兼具明显的在地化特征。岳飞信仰在台湾的形象变迁呈递进过程:一方面而言在其神格形象不断升高,适用场域不断扩大;其信仰的民众契合度也不断提升,最终成为当前台湾民间信仰的重要组成部分,对当地中华民族认同的塑造和巩固产生诸多积极的影响。

一、岳飞在台“武圣”形象的构建

岳飞因其“精忠报国”的品格而备受历代中国人推崇。目前台湾主祀岳飞的庙宇大多集中在中南部县市。这些庙宇均保留并延续岳飞的“武神”形象,将岳飞塑造成武力高超的保护神。岳飞自南宋起便有“武神”之形象,“武神其一则蜀汉之关壮缪,其一则南宋之岳武缪也……其忠义之气过人,勇武之略盖世,受后人之崇拜,亦固其宜。”[12]这种“武功盖世”的形象被早期迁台汉人先民所需要。适时迁台汉人面临两重阻力,其一是“就地开垦,难免原住民抗拒,阻力颇大”,其二是“开疆辟土,应有开拓神保佑”[13](P1)。建庙以求庇护成为必然,其中较为典型的便是新竹武圣庙。新竹武圣庙位于新竹市东区南门街109邻1号,初建于清乾隆四十一年(1776年)。该庙正殿为岳武穆王殿,旁祀为张宪、岳云。殿中墙上有字画,分别是岳母教忠、尽忠报国两幅。岳飞像手持书本,威严尽显。[14](P1-7)在一些军事强调场合,岳飞的“勇武”精神会被反复强调。如1938年日本殖民者联合新竹地方人士重修武圣庙,以便利用其达到巩固殖民统治的目的[14](P15);1976年蒋经国在武圣庙加祀岳飞,以表彰其忠烈[14](P33)。

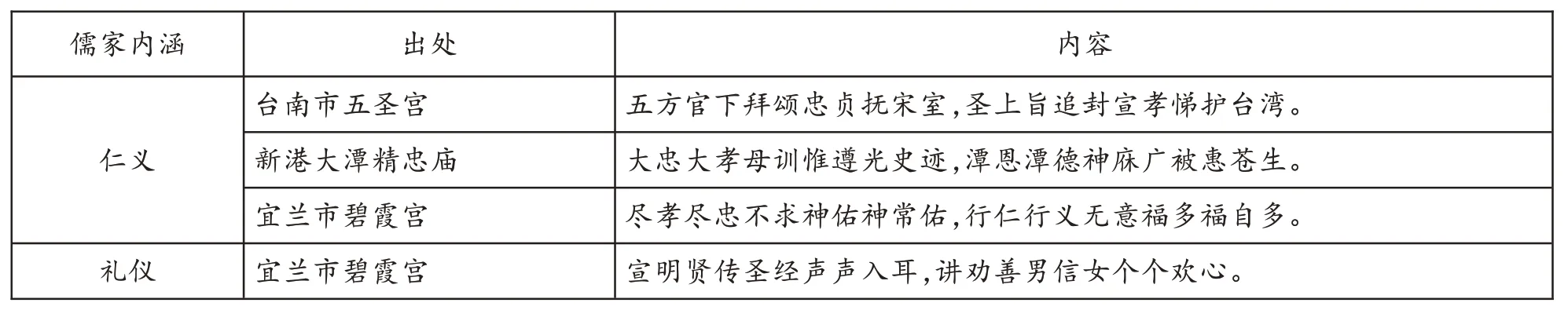

而庙宇对岳飞“武神”形象的建构,主要通过楹联、牌匾两种方式体现。一般而言,岳飞庙主要通过楹联歌颂岳飞之英勇善战(见表1)。当然,其他传统“武神”形象也在其中有所强调。

表1 岳飞庙部分楹联汇总[11](P108-112)

而相较于楹联侧重于对岳飞英武形象的描述,牌匾的概括则更为简约。如南投日月潭文武庙的“护国庇民”“威镇闽台”匾额,南投市五圣庙的“威灵显奕”“保境佑民”匾额,台中市武圣庙“护国佑民”“神威广大”匾额,仁德六甲岳王庙“护国佑民”“神威显赫”匾额等[11](P113)。这些匾额均强调“以忠孝感化人心”,竭力体现其雄壮气势,并唤醒民众的忠义感情[15](P10)。

岳飞“武神”形象在台湾的确立与延续有其特有的民间因素,当然也不乏官方引导等综合因素。首先,台湾地区自然灾害频发,因此百姓具有渴望神明庇护其平安的集体心理。而岳飞所具有的一系列特点,与这一诉求高度契合。

其次,构建岳飞“武神”形象也是维持地方秩序的必要措施。台湾常有地区性的民乱及族群、社区间的械斗发生,且多因“官兵不知之所进退,且僭越份际,罔顾人民生计”[16](P142)而起。因此,清代台湾地区的社群互助自保情况十分普遍。清初海禁期间,台湾民间社会多结盟、拜把之风也是这一情况的体现。又如台湾“义民”,“有能纠集乡壮,杀贼来归,即为义民”[17](P5)。他们为保全身家性命,自发组织成具有一定动员组织能力的民间武装团体。在“义首”的带领下从官杀贼,禁暴救乱。这一过程往往与伤亡相伴。因此,获得“武神”庇佑便成为“义民”及百姓的共同愿望。同时,官方也抱有通过“义民”维持地方安定的目的。因此,官方对岳飞信仰持肯定和扶持态度,甚至对部分岳飞信众赏财物,赐头衔,以表重视。官方这一认同起到了显著效用。如道光年间,商业贸易的繁荣不仅使台南府城规模大幅扩张,亦导致民变纷起。当地多以岳飞、关公庙宇为号,成立联防组织,承担保卫乡里的职责[18](P5)。

再次,岳飞“武神”形象的深化是台湾军事、政治控制势力频繁更迭的历史写照。荷据时期,当地人为反抗荷兰殖民者的严苛赋税造成大规模流血伤亡;1661年郑成功“恐孤岛之难居。故冒波涛,欲辟不服之区,暂寄军旅,养晦待时”[19](P194);而在仅仅22年后,清政府收复台湾;1895年,台湾又被日本殖民者侵略,台湾民众进行了长达近五十年的武装反殖民斗争。频繁的权利转移伴随着巨大的斗争与伤亡,并使得民众对武力产生了内在的崇拜心理,“武神”形象也成为民众现实生活中行为的指导与价值的定向。在台湾,除了岳飞庙外,还有诸多“武神”庙,如景美的集应庙祭祀杨家将,云林县北港镇安宫祭祀杨七郎,台北市信义区灵云宫祭祀三圣大帝,高雄市仁武区七显宝寺祭祀杨六郎,台南市西港海寮村普陀寺祭祀杨五郎等,均是台湾社会文化完整建构“武神”形象的重要证明。可见,台湾地区“武神”信仰的兴盛,是当地社会动荡的历史体现。

二、岳飞在台“忠孝”形象的构建

推崇“忠孝”精神是岳飞信仰的重要内容。朱熹盛赞岳飞“盖举世无忠义,忽自其身出”[20](P3158)。“忠孝”作为岳飞的突出人格,符合民间信仰“对诸神生前志业、功果提升”[21](P197)的需要,同时更契合台湾社会伦理和社会秩序的建构。因此,岳飞的“忠孝”气质以“忠孝英雄”的形象被官方不断放大,并受到民间的认可和自发推广。岳飞“孝”的意涵受到台湾社会的一致尊崇。因有“飞至孝。母留河北,遣人求访,迎归。母有瘤疾,药饵必亲。母卒,水浆不入口者三日”[22](P1382)的事例,岳飞的“孝”得以成为各个历史时期,孝道在台推行普及的重要因素。

与多数庙宇以楹联或匾额内容来凸显岳飞“武圣”形象不同,岳飞的“忠孝”形象除沿用传统宣传手段外,还从教育、文化宣传、社会救济等方面将“忠孝”精神与台湾民众的日常生活紧密联系起来。这套制度具有严密的组织管理模式。如1896年,碧霞宫在得到“以忠孝感化人心向善,挽回劫运”[15](P10)的扶鸾谕示下,着手建立门生会员制。碧霞宫将所谓门生视为岳王“忠义”精神的信徒和门人。门生候选人首先需要通过德行审查,并划分为鸾生、讲生、经生等多个群体,主要参与每月初一、十五举行的诵经发会,并以扶鸾的方式向岳武穆王汇报自身修行情况。1909年,又增设“功德堂”配祀“碧霞宫门下开山佐化历代鸾讲生牌位”,建立起较为完整的门生体系[11](P146)。通过门生制度,碧霞宫岳庙将“忠孝”以教育的方式向社区传播,形成一定的社会影响力。除碧霞宫外,其他宫庙亦多有形式多样的社会教育活动。如旌忠庙在2010年成立“财团法人泰安旌忠文教公益基金会”,并从2012年起向贫苦儿童发放“小岳飞奖学金”;仁德岳王庙长期配合仁德区公所,组织举办社区趣味比赛。在这其中,书画诗词的出版是岳飞“忠孝”文化的最集中体现。目前台湾现存岳飞主题文字内容有宜兰碧霞宫《治世金针》及《敦伦经》两书,以及新竹武圣庙所遗相关诗集文赋。两书教化侧重点各有不同。《治世金针》成书于道光年间,相传为扶鸾所得。全书共五卷,以劝人为善,改邪归正,慎行善道为主要内容。《治世金针》以岳飞的“忠孝”为出发点,但其阐述之内容却已突破既有范畴。如卷二所记《苏州城隍吴诗》云:“奉召临堂劝世情,前生苦景特详明;晨昏无缺深恩报,温情有常子道成。继母异心施毒手,同昆纵欲败家声;靖共克守伦常事,虽染尘埃质亦清。”[23](P34)此诗托鸾文之体,叙述苏州吴城隍的悲欢离合,并指出心地不善、败坏家风会受到严厉惩罚;为人正直,遵从孝道,虽暂历艰险最终却会获得善果。

《敦伦经》成书晚于《治世金针》,但在记叙内容上与前者确有显著不同。《敦伦经》不仅宣扬岳飞的“忠孝”品质,赞其“忠心贯日,为万世臣道之规;孝行可风,作千古子职之训。”且对“忠孝”品质进行了全面讲解与补充,涉及传统理学纲常,其文曰:

赋性受性,天地恩同父母;保爱提撕,师长义配君王;脉络相承,重宗祖而笃孙子;纪纲有序,别夫妇以敦弟兄;贤者任智,博经史承先启后;愚者任力,勤业务补过修功。守彝伦,存厚道,知进退,审灾祥,理以养气,人定胜天。亲亲而仁民爱物,轻重不混所施。试看往古来今,全凭忠孝节义。利己损人须速改,施财助力快勤修。镜花水月如梭急,梦影风光若电流。世间万事求无我,回头是岸速回头。[24](P6)

此外,新竹武圣庙也存有部分文稿。如1976年许涵卿为纪念该庙建庙200 周年所提诗歌:武圣庄严肝胆呈,群黎崇仰一心诚;精忠报国千秋誉,至孝事亲万世名。恩答周同歌有义,冤遭秦桧叹无情;战功莫大谁能比,破敌奇谋到处赢[14](P77)。在歌颂武圣战功的同时,强调关羽、岳飞的智慧。

可见,《治世金针》和《敦伦经》的内容已远超岳飞“忠孝”形象的范畴,与台湾传统社会伦理有效结合,无形中完成了儒家精神的宗教化与通俗化,这与鸾堂的公共文教功用完全契合。自清中叶始,鸾堂在台大量出现,大多由本地士绅、文人捐建,他们将扶鸾活动视为促使民众自发接受传统伦理道德,彰显孔子圣道的有效途径。因此,即使在日据时期,碧霞宫的文教活动照常,且为地区民众创造汉语学习机会,成为中华传统文化在台存续壮大的重要保证。

三、岳飞在台“全能化”形象的构建

岳飞信仰在台神职“全能化”是台湾历史发展的必然结果。一般而言,社会但凡经历重大历史变迁或转折,宗教与神话的作用便更为突出。这就需要信仰满足民众的多样需求,包括祈福消灾、抚慰病弱、祈雨、祈晴、避风、避旱、避火、避贼寇等。将民众客观化、对象化的愿望以多种形式暗示或满足,才能建立神与人间的交互关系。甚至在需求较为急迫之际,只要神明内涵能衍生出令人较为信服的解释,便具有了“说服别人信奉他(她)所崇祀的神的威力”[25](P72)。因此,作为台湾民众生活精神生活的重要组成部分,神明自然肩负其多样的精神抚慰职责,岳飞信仰亦不例外。同时,由于儒家思想已籍由民间信仰深化于民众心中,神明的这种职责也与其基本人道精神相契合。这无疑为岳飞信仰向“全能化”的转变提供了理论基础。当然,由于民间信仰需求的动态性,岳飞信仰亦处于不断变动的调适过程,以维持其既有的联结地方与文化管教的社会功用。

岳飞形象的全能性主要体现在三方面。其一,由“勇武”形象转化而来的“保境安民”特征。台湾一直是我国民间械斗较为严重的地区。尤其是康熙中叶后,移垦汉人数量骤增,垦荒迅速转变为对耕地的占有与掠夺,并激化了汉人与先住民的冲突和矛盾,各乡各里多有恩怨。同时,清政府较为激进的地方治理政策,也使得台湾社会常面临动荡的局面。因此,民间对“保境安民”的需求较为迫切,除“义民”“乡庄”等民间武装力量相继出现外,神明也成为重要的精神支柱,且往往是联系各族群,并消除族群隔阂的重要媒介。最为典型的便是遍及全台的神祇绕境巡游活动。绕境巡游一方面是借此彰显所信仰的神祇在台各地的影响力,加强各宫庙的神缘联系和凝聚力[26],另一方面也是展示族群和谐的重要手段。岳飞信仰以“勇武”为重要信仰符号,自然需要承担起“保境安民”的责任。

其二,由“忠义”形象演变而来的“整顿吏治”功能。台湾由于在地理位置上距中国政治中心较远,因而地方官多有“事权不专且远居海外难以监督、文武不协”[27](P49)的情况发生。当时诸多台湾基层官员“交劣绅、收民祀、索陋规、纵贼盗,甚至挟持长官,畏其反噬”[28](P109)。这种现象在同光年间尤为严重,邵友濂甚至称:“台湾地悬海外,水木异宜。贤者每多裹足,不肖者辄思溷跡,故求才较内地尤难。”[29](P647)因此,百姓普遍希望通过祭拜岳飞,在发泄自身不满情绪的同时寻求解脱。他们一方面将希望寄托于神化后的岳飞,祈求神灵惩戒贪官污吏,另一方面也向神灵祈求能遇见如岳飞般忠孝节义俱全的官吏。

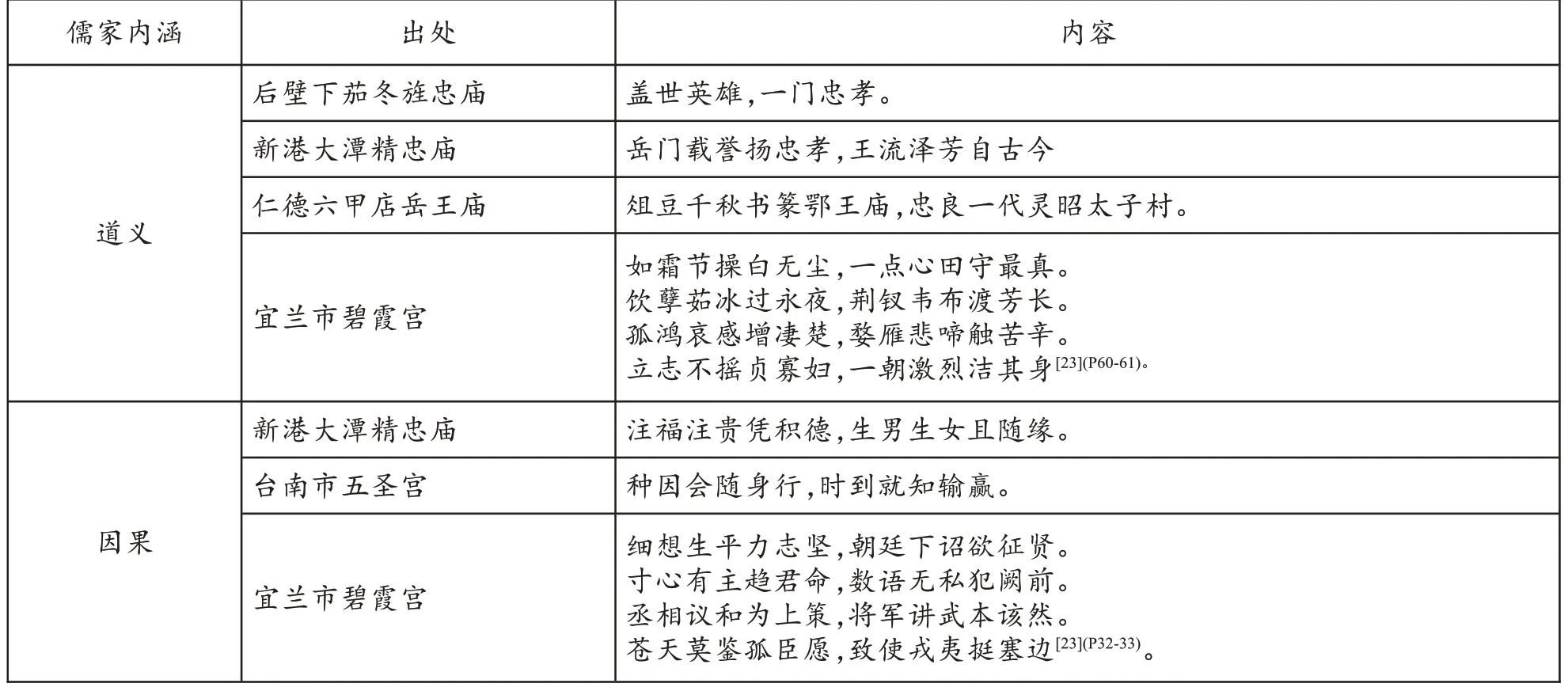

其三,在漫长历史发展过程中萌发的“儒家情怀”特征。儒家思想作为中华文化体系中重要的思想内核之一,一直有着强大的内生力与延展性。岳飞信仰经历长期在台发展后,已逐渐完成从传统信仰向传统文化的转变。这一转变在日据时期尤为明显,在1936年后的“皇民化”运动中,碧霞宫等台湾鸾堂用社会文教的方式保留中华文化,并以此树立“中国认同”,抵抗日本殖民统治。而在台湾岳庙中,已有对儒家思想较为完整的诠释(见表2)。

表2 台湾岳庙的儒家思想体现

续表2 台湾岳庙的儒家思想体现

儒家思想与岳飞信仰的有机结合,不仅是对信仰本身原有内涵的扩大,更是民间社会对其所推崇的道德意涵和法则的模块化。尤其是其中对道义、因果的劝诫,多以独立故事的方式为载体,而非岳飞信仰本身。这也反映出,普遍性的社会认同可构建出一个神圣形象,并作为现实生活中行为的指导与价值的定向。目前,台湾岳飞信众多有基于现世利益、平安的考量,其细化内容包括重病求愈、求金榜题名、求生意兴隆、求家人安康、求子、求姻缘等。岳飞信仰在台素以灵验著称,并成为其影响力扩张的基础,以此“契合庶民意愿,有利于传播的普及”[30](P44)。

岳飞庙宇除开展日常祭拜活动外,还会组织多样的绕境巡游活动,以籍此驱邪降福,保佑境内平安,并扩大信仰自身影响力。此外,岳飞庙宇在传统节庆时还会开展吃平安饭、跳鼓阵等活动,以应信众之夙愿,并祈求民众安康。这种影响力,甚至在日据时期获得日本殖民者的认同。如当时日本宜兰殖民长官西乡菊次郎竟为宜兰碧霞宫题写诗词[11](P173)。虽然这一民俗活动参与行为本意为试图通过融入台湾传统社会,以降低社会治理阻力、淡化民众的抗日民族意识有关,但在客观上确实反映出岳飞信仰的地区影响力已经得到充分认可。长期多样化的“全能神”形象塑造,也将岳飞神职、神能的权威性,内化为信徒的集体潜意识和社会共识。

四、台湾岳飞信仰的作用

自明末随闽粤移民迁入台湾始,岳飞信仰便在台生根发芽。在这数百年间,岳飞信仰一面沿袭其自身传统,一面又进行本土化改善,使得岳飞信仰深度契合台湾地区发展需要。总体而言,台湾岳飞信仰在历史沿革、社会稳定、两岸交流、民族认同统一等方面均有着举足轻重的影响。

首先,岳飞形象的动态变化是台湾历史变迁的生动展现。岳飞作为明神宗追封的“三界靖魔大帝保劫昌运岳武王”,可以说与台湾社会变迁相伴相生。早期闽粤先民横渡“黑水沟”,面对彼时台湾恶劣的生存环境,移民多祈求神灵庇护。如明末林氏先祖携家眷渡海来嘉义新港大潭村一带定居,并恭请“岳府元帅”金尊来台庇佑。在长期的垦殖生活中,台湾民众又将对官方的社会治理的不满隐晦地通过岳飞信仰表达出来。如道光二十三年(1843年)郭光侯起义失败后,部分台湾仕人在仁德六甲岳王庙举行集会活动,以宣泄对腐败、贪污等社会现状的不满。日据时期,面对霸横残暴的殖民者,宜兰民众响应“扬岳飞精忠报国之精神,聚民族爱国之意识”之号召,建立碧霞宫,以延续中华文明血脉。1949年后,随着国民党败逃台湾,台当局出于其自身的政治目的,多次举行歌颂岳飞民族气节、宣扬岳飞抗敌忠贞精神的有关活动。岳飞形象随着二十世纪七十年代台湾失去诸多国际平台、台湾保钓运动等事件而达到顶峰,并随着此后两岸关系的逐渐改善和回暖而趋于平缓。近年来,随着岛内“去中国化”声浪的无端高涨,岳飞信仰又成为中华文化的捍卫者和发扬者。应该说,岳飞信仰在台湾的起起伏伏,高度对应着台湾历史的各个阶段,是历史崎岖演进的多维展现。

其次,岳飞信仰是台湾社会稳定的重要因素。当前岳飞已然在台湾拥有多重形象,并形成从狭义到广义的符号化演进。“武圣”是最直接的一种形象,敢战、能战、善战的形象使得岳飞逐渐演变为正义的化身,成为间接维护社群安全的精神力量。同时,岳飞作为“移孝作忠”的典型,是中国传统“忠君爱民”的“大孝”符号的体现,并成为地方治理的重要环节。地方政府籍由对“大忠”“大孝”的宣传,使民众心生敬仰效仿之意,并逐渐内化为世人奉行不悖的基本信条,起到安定社会之功用。而随着岳飞神职意涵的不断扩大,“有求必应”的岳飞愈发成为适应民众日常生活需要的“全能神”。岳庙开展进香、庆典、刈香、巡游等活动,在发展信众、维持运营的同时,不断扩大信仰适用面。如仁德岳王庙则为当地文教活动提供场地、人员等条件。可见,不论是“勇武”“忠孝”形象,还是“全能神”形象,岳飞信仰的各个形象,都为维护台湾社群的长效稳定创造了有利条件。

最后,岳飞信仰在两岸民族认同方面发挥了正面作用。岳飞信仰是台湾民间信仰体系的一部分,同时也是两岸“神缘”的重要组成部分,为两岸民众心灵契合创造条件。一方面,岳飞信仰加强了区域民众的中华民族意识。如下茄苳卅六庄地区早期所居民众以汉族垦荒者为主体,以泰安宫和旌忠庙为中心的岳飞信仰消灾解厄、维护乡里,以宗教活动维系感情,并产生“中华认同”,这一认同又使得当地血缘联系更为紧密[31](P128)。另一方面,两岸岳庙一直有着密切联系,是两岸民间往来的典范。如2007-2008年间仁德六甲岳王庙信徒根据乩示先后前往浙江杭州、河南汤阴参拜。河南的岳氏宗亲多在每年农历二月岳王诞辰时赴台参加各类岳庙祭祀活动。两岸民众的民族认同籍由信仰之传播得以趋同。