页岩气压裂返排液对小麦生长及品质的影响

2020-11-13李炎赖星徐敏罗伟袁林许瑶田冬梅伍钧

李炎,赖星,徐敏,罗伟,袁林,许瑶,田冬梅,伍钧

四川农业大学环境学院,成都 611130

页岩气是一种清洁、高效的能源资源和化工原料,主要用于民用和工业燃料、化工和发电行业等,具有广阔的开发前景。目前,开采页岩气主要采用水力压裂技术,即将化学物质与大量水、泥沙的混合物,用高压注入地下井,压裂附近的岩石构造,进而收集天然气,其开采过程会产生巨量高盐返排液[1],其中有15%~80%的返排液会排至地面[2]。压裂返排液含有压裂液中各种化学添加剂,如杀菌剂、破胶剂、粘土稳定剂和表面活性剂等化学物质[3],同时还含有压裂液在返排过程中从地层带出的悬浮有机物、油脂、盐分、重金属、酚类、酮类以及放射性物质等多种污染物[4-7],具有高盐、高矿化度、高色度、含有毒有害物质、可生化性差和难处理的特点[8]。目前,国内使用的压裂液在采用国外已有配方的同时也在开展自主研发,但国内环境管理中尚未要求公开压裂液成分,供应商均以商业机密为由,对压裂液成分保密[9],因此,一旦压裂返排液泄漏,周围土壤及水体将受到未知程度的污染。根据目前返排液中部分已知成分推断,返排液泄漏可能会造成土壤板结硬化、土壤重金属污染、渗透性降低和盐碱化等,一旦返排液进入农田,不仅会影响农作物生长导致产量降低,还可能引发食品安全问题,危及人类健康[10]。目前,对排至地面的压裂返排液采用现场修建的废液池进行储存,待返排液达到一定量时再转移至污水处理厂或回收再利用,过程中可能存在压裂返排液的外渗或随雨季到来发生外溢,进而污染地下水和土壤[11]。

小麦是我国农业生产的主要粮食作物之一,广泛分布于国内各地,小麦产业发展直接关系到国家粮食安全和社会稳定,同时小麦作为试验常用高等植物之一,探讨压裂返排液对其产量及品质的影响具有重要意义。

我国页岩气勘查开发处在探索试验阶段[12],关于页岩气压裂返排液对农作物的影响研究鲜有报道。因此,本文通过小麦盆栽试验,探究不同浓度压裂返排液于小麦不同生育期进入土壤后,对小麦生长发育及品质的影响,旨在探究压裂返排液泄漏对环境产生的影响,为页岩气的可持续开发提供数据支撑。

1 材料与方法(Materials and methods)

1.1 试验材料

1.1.1 试验土壤

试验土壤采自四川省大邑县,土壤类型为紫色土。采集0~20 cm表层土壤带回实验室,一部分土壤经自然风干、研磨后,过20目及100目筛,用以测定土壤基本理化性质,另一部分经自然风干后过2 mm筛,用作盆栽试验。土壤pH值7.28,有机质19.92 g·kg-1,全氮0.78 g·kg-1,碱解氮98.03 mg·kg-1,速效磷7.32 mg·kg-1,速效钾181.89 mg·kg-1。

1.1.2 试验压裂返排液

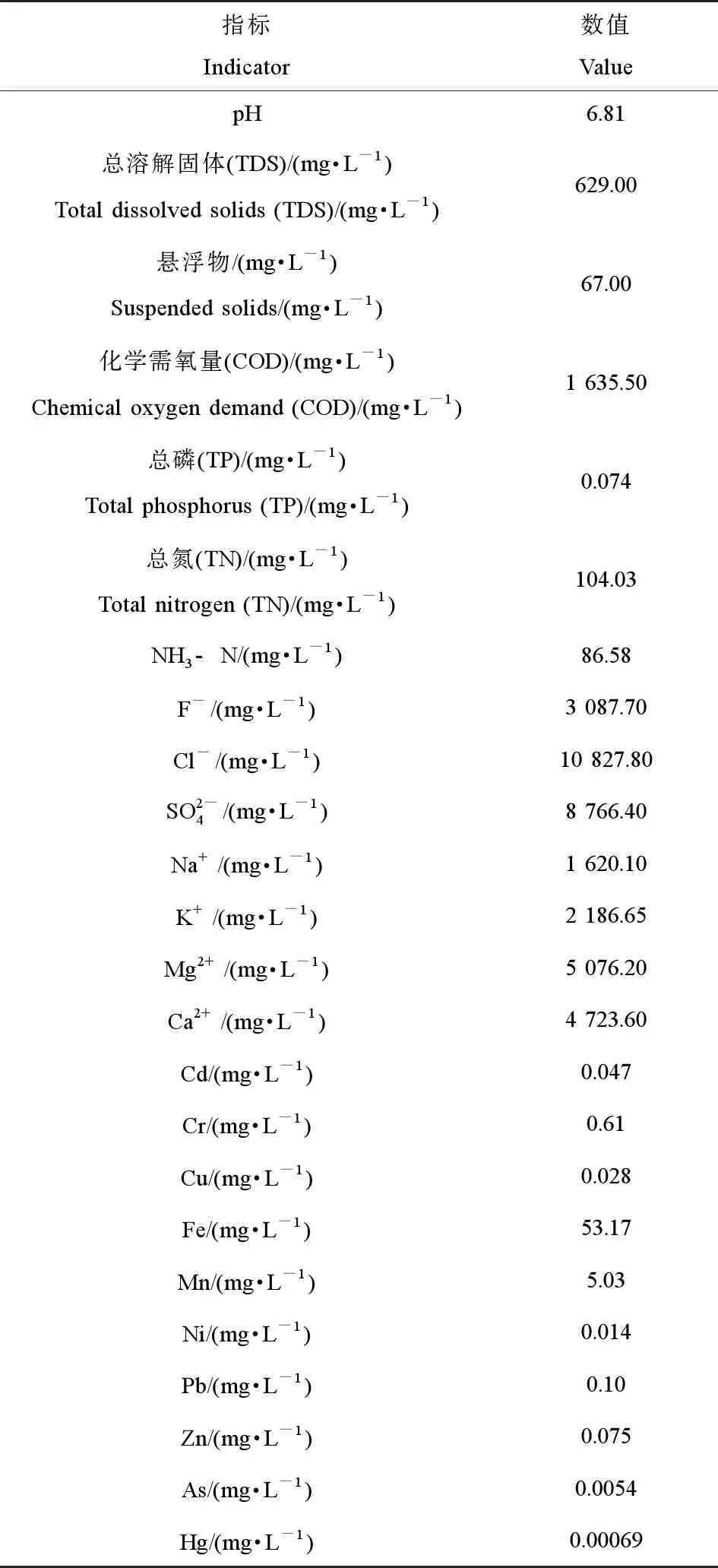

压裂返排液取自四川省某页岩气开采井场,返排液成分如表1所示。

1.1.3 试验小麦

以冬小麦为供试植物,品种为蜀麦691。

1.2 试验方法

盆栽试验于塑料大棚内进行,以口径25 cm、高30 cm的塑料桶为培养容器,每桶装土6.5 kg。以溶液的形式于小麦3个生育期(播种期、分蘖期和抽穗期)向土壤中添加压裂返排液,使之与土壤完全混匀。其中,播种期指添加返排液7 d后播种;分蘖期指仅在小麦分蘖期添加返排液;抽穗期指仅在小麦抽穗期添加返排液;各浓度返排液均一次性施入土壤。试验共设7个处理,每处理3个重复,不同浓度梯度压裂返排液按照单位质量土壤中返排液的含量计,分别为0、50、100、150、200、300和350 g·kg-1,不同浓度处理分别用CK、F50、F100、F150、F200、F300和F350表示。每盆种植15粒籽粒饱满的小麦种子,待五叶期挑除多余麦苗,每盆挑选长势和活力相近的5株麦苗用于试验。根据生长需要进行水分灌溉,保持田间持水量为60%左右。

表1 返排液基本成分Table 1 Basic ingredients of flowback fluid

1.3 样品采集与测定

于小麦灌浆期测定旗叶叶面积(叶面积=长×宽×0.75),成熟期每盆单独收获,测定穗粒数、籽粒产量、有效穗数、株高和穗长。分别收集植株地上部及根,于鼓风干燥箱内105 ℃杀青30 min,然后于80 ℃烘至恒重,即得地上部生物量及根干重。籽粒粗蛋白含量采用半微量凯氏法测定[13]。矿质元素含量采用原子吸收分光光度法测定[13]。

1.4 数据分析

由Excel2013和SPSS22.0软件完成数据分析,采用单因素方差分析方法和LSD法进行数据统计,用Origin9.0软件完成制图。

2 结果与分析(Results and analysis)

2.1 压裂返排液对小麦形态指标及生物量的影响

2.1.1 对小麦株高及生物量的影响

小麦不同生育期施入返排液对小麦株高及生物量的影响如表2所示。小麦3个生育期随返排液施入量升高,地上部生物量、根干重及株高总体呈下降趋势。播种期及抽穗期施入返排液浓度≥200 g·kg-1、分蘖期≥150 g·kg-1时,地上部生物量与CK相比显著降低(P<0.05)。播种期施入返排液浓度≥100 g·kg-1、分蘖期≥50 g·kg-1时,根干重与CK相比显著降低(P<0.05),抽穗期各处理根干重与CK差异均不显著(P>0.05)。播种期及分蘖期施入返排液浓度≥50 g·kg-1、抽穗期≥150 g·kg-1时,株高与CK相比显著降低(P<0.05),相同返排液浓度处理下,播种期施入返排液与其他生育期相比株高最低,表明3个生育期中播种期施入返排液对小麦株高影响最明显。

2.1.2 对小麦旗叶叶面积的影响

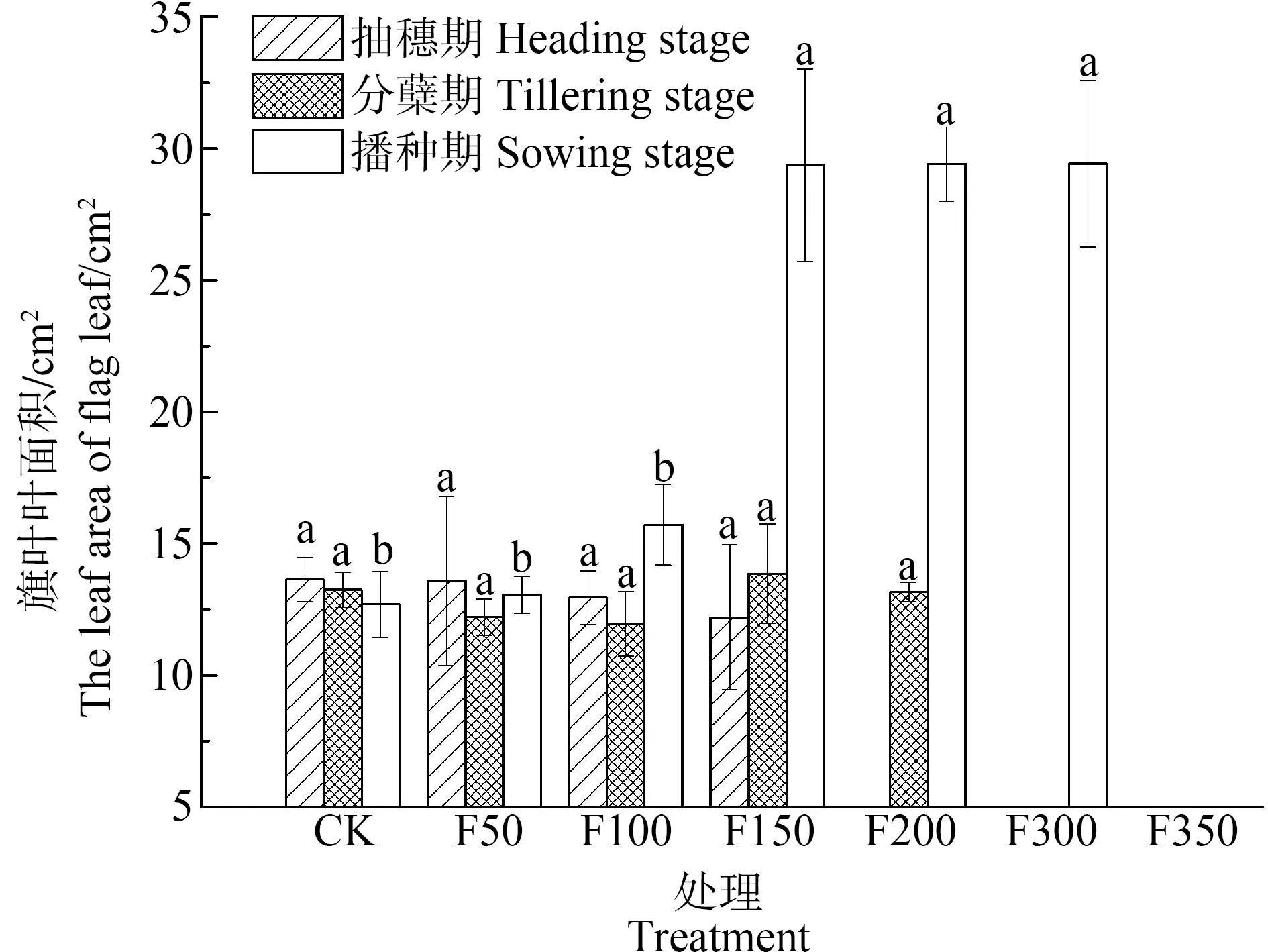

小麦不同生育期施入返排液对小麦旗叶叶面积的影响如图1所示。播种期施入返排液≥350 g·kg-1时,小麦种子无法发芽生长;分蘖期施入返排液≥300 g·kg-1时,小麦无法生长而死亡;抽穗期施入返排液≥200 g·kg-1时,小麦旗叶逐渐变黄枯萎,最终导致植株死亡。

图1 压裂返排液对小麦旗叶叶面积的影响注:不同小写字母表示同一生育期、不同返排液浓度处理间差异达显著水平(P<0.05)。Fig. 1 Effect of fracturing flowback fluid on leaf area of wheat flag leafNote: Different lowercase letters indicate a significant difference between different treatments during the same growth period (P<0.05).

播种期随施入返排液浓度升高,旗叶叶面积呈增长趋势,F150~F300处理旗叶叶面积显著高于CK(P<0.05),于F300处理达到最大值29.42 cm2,与CK相比提高了131.8%;分蘖期及抽穗期施入返排液,旗叶叶面积无显著变化(P>0.05),表明小麦3个生育期中,播种期施入返排液对小麦旗叶叶面积影响最明显。

表2 压裂返排液对小麦株高及生物量的影响Table 2 Effects of fracturing flowback fluid on wheat plant height and biomass

2.2 压裂返排液对小麦产量及其构成因子的影响

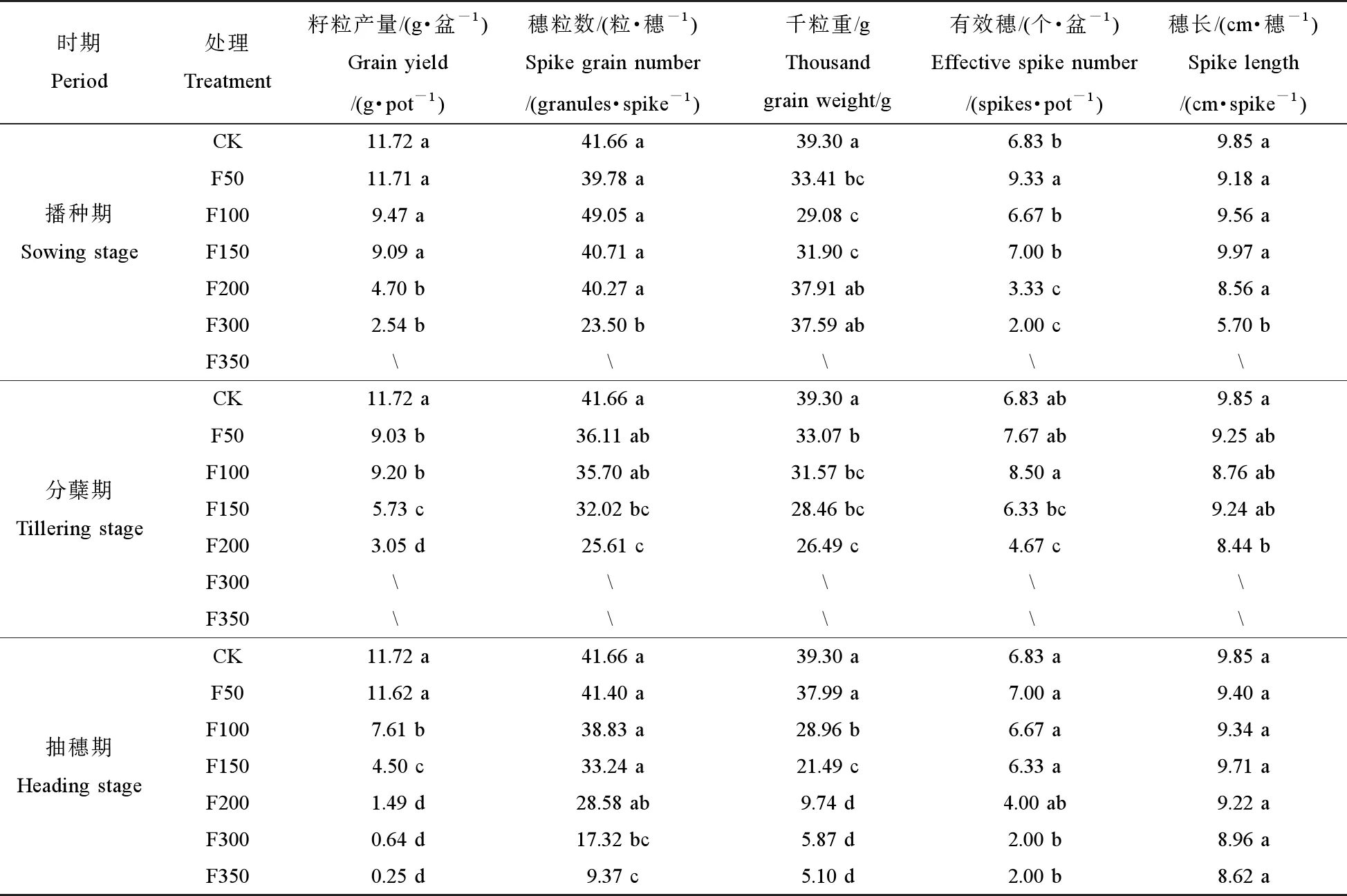

小麦不同生育期施入返排液对小麦产量及构成因子的影响如表3所示。由表3可知,小麦播种期、分蘖期及抽穗期随施入返排液浓度升高,各指标总体呈下降趋势。其中,播种期随施入返排液浓度升高,千粒重呈先降低后升高变化。播种期、分蘖期和抽穗期施入返排液,浓度分别≥200、≥50和≥100 g·kg-1时,籽粒产量与CK相比显著降低(P<0.05)。其中,分蘖期F50~F100处理中小麦产量显著低于CK,但与播种期F100~F150处理中的产量相近,而分蘖期F150处理中小麦产量下降更为明显,与CK相比下降了51.11%,表明分蘖期施入返排液浓度≥150 g·kg-1时对小麦产量影响相对更为明显。播种期、分蘖期和抽穗期施入返排液浓度分别50~150、≥50和≥100 g·kg-1时,千粒重与CK相比显著降低(P<0.05),相同浓度处理下,3个生育期中抽穗期施入返排液小麦产量及千粒重下降最明显。播种期、分蘖期和抽穗期施入返排液浓度分别≥300、≥150和≥300 g·kg-1时,穗粒数与CK相比显著降低(P<0.05),相同浓度处理下,3个生育期中分蘖期施入返排液小麦穗粒数下降最明显。播种期、分蘖期施入返排液浓度分别≥300 g·kg-1和≥200 g·kg-1时,穗长与CK相比显著减少(P<0.05),抽穗期施入返排液对穗长无显著影响。播种期、分蘖期和抽穗期施入返排液浓度分别≥200、≥200和≥300 g·kg-1时,有效穗数与CK相比显著降低(P<0.05)。

表3 压裂返排液对小麦产量及其构成因子的影响Table 3 Effects of fracturing flowback fluid on wheat yield and its constitutive factors

2.3 压裂返排液对小麦籽粒粗蛋白含量的影响

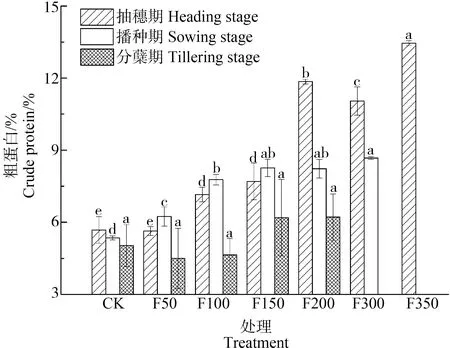

小麦不同生育期施入返排液对小麦籽粒粗蛋白含量的影响如图2所示。由图2可知,小麦3个生育期随施入返排液浓度升高,籽粒粗蛋白含量均呈上升趋势。播种期、分蘖期和抽穗期籽粒粗蛋白含量分别于F300、F200和F350处理达到最大值,与CK相比分别提高了62.06%、23.46%和136.80%。播种期施入返排液浓度≥50 g·kg-1、抽穗期≥100 g·kg-1时,与CK相比籽粒粗蛋白含量显著提高(P<0.05),分蘖期各返排液处理与CK无显著差异(P>0.05)。相同浓度返排液处理下,F50~F150处理籽粒粗蛋白含量表现为播种期>抽穗期>分蘖期;F200~F350处理籽粒粗蛋白含量表现为抽穗期>播种期>分蘖期,表明低浓度返排液处理下,播种期施入返排液对小麦籽粒粗蛋白含量影响大于分蘖期和抽穗期;高浓度返排液处理下,抽穗期施入返排液对小麦籽粒粗蛋白含量影响大于播种期和分蘖期。

图2 压裂返排液对小麦籽粒粗蛋白含量的影响注:不同小写字母表示同一生育期、不同返排液浓度处理间差异达显著水平(P<0.05)。Fig. 2 Effect of fracturing flowback fluid on crude protein content of wheat grainNote: Different lowercase letters indicate a significant difference between different treatments during the same growth period (P<0.05).

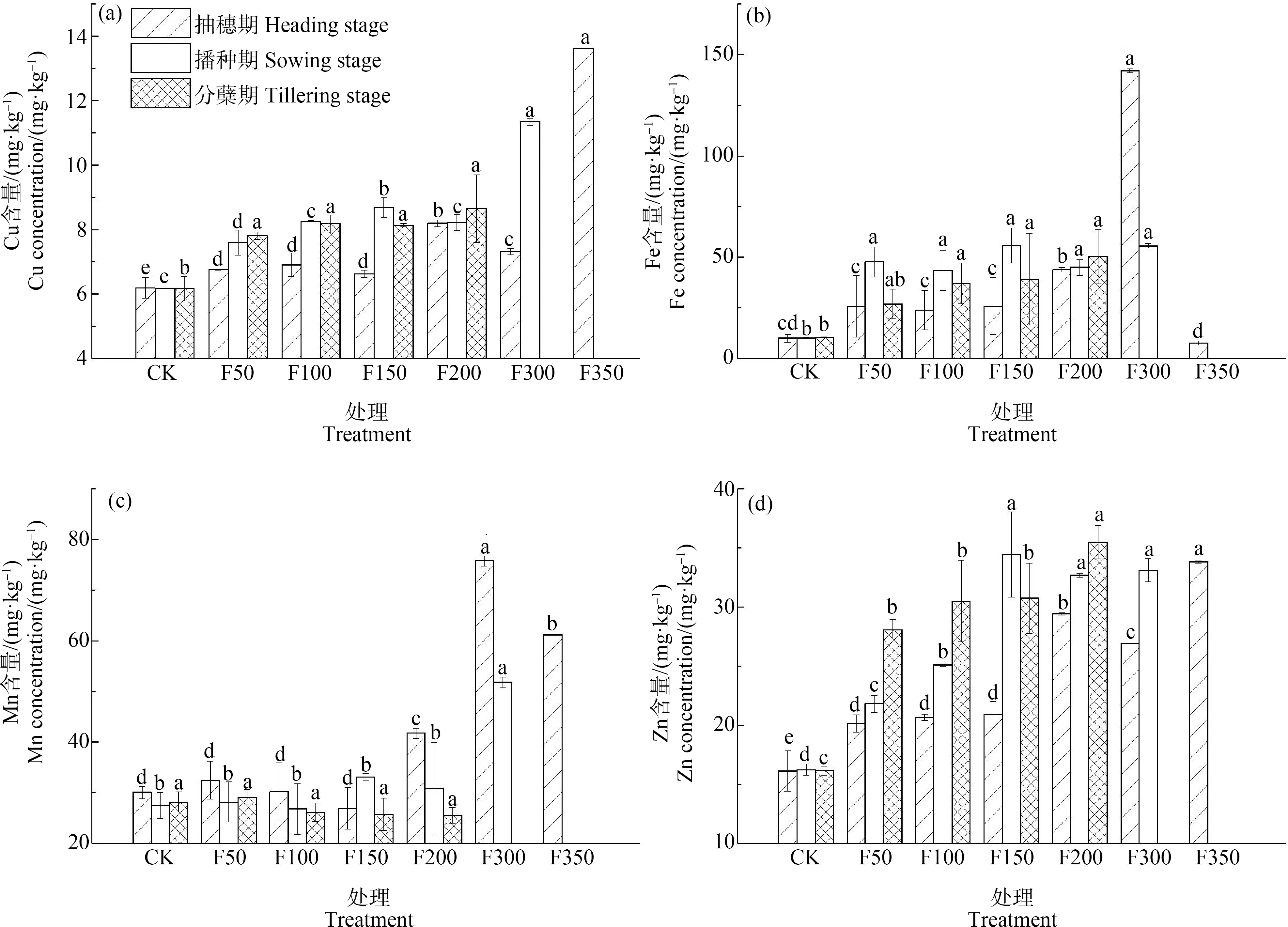

2.4 压裂返排液对小麦籽粒矿质元素的影响

小麦不同生育期施入返排液对小麦籽粒矿质元素含量的影响如图3所示。由图3可知,播种期及抽穗期随返排液施入量提高,籽粒Fe、Mn、Cu和Zn含量总体呈上升趋势;分蘖期Fe、Cu和Zn含量呈上升趋势,Mn含量无明显变化。3个时期籽粒Zn、Cu含量均于返排液浓度≥50 g·kg-1时显著高于CK(P<0.05)。播种期施入返排液后,F300处理Mn含量显著高于CK(P<0.05),F50~F300处理Fe含量显著高于CK(P<0.05)。分蘖期施入返排液后,各返排液处理籽粒Mn含量与CK均无显著差异(P>0.05),F100~F200处理Fe含量显著高于CK(P<0.05)。抽穗期施入返排液后,F200~F350处理Mn、Fe含量显著高于CK(P<0.05)。

图3 压裂返排液对小麦籽粒矿质元素含量的影响注:不同小写字母表示同一生育期、不同返排液浓度处理间差异达显著水平(P<0.05)。Fig. 3 Effect of fracturing flowback fluid on mineral element content of wheat grainNote: Different lowercase letters indicate a significant difference between different treatments during the same growth period (P<0.05).

3 讨论(Discussion)

小麦3个生育期随施入返排液浓度增加,株高、生物量、产量及其构成因子总体呈下降趋势,可能是因为返排液中的高盐分离子及有机污染物进入土壤,从而影响小麦生长发育。抽穗期后小麦的生长发育主要是生殖生长而不再是茎、叶等器官的生长发育,抽穗期结束后小麦的株高基本不会再发生变化[14],故本试验中,抽穗期施入返排液对小麦株高及生物量影响最小。旗叶是小麦生育后期最重要的功能叶,其叶片大小直接影响光合能力,最终影响小麦产量和品质的提高[15],本试验中,抽穗期施入返排液浓度≥200 g·kg-1时,旗叶逐渐枯萎凋亡,小麦旗叶叶面积受影响程度大于其他时期,这与李彦彬等[14]的研究结果“拔节-抽穗期为小麦株高和叶面积增长的敏感期,外界条件对叶面积的影响远大于其他时期”一致。已有研究表明,拔节期前施入适量水分可使小麦叶面积得到一定程度的提高,且在一定范围内水分含量越大,提高幅度越大[16],李莎[17]研究发现,适当的增施氮肥有助于叶片生长,本试验中,播种期随施入返排液浓度增加,旗叶叶面积呈增长趋势,可能是因为返排液中的氮元素起到了氮肥的作用,此结果还有待进一步研究。当播种期施入返排液浓度为50~150 g·kg-1时,千粒重与CK相比显著下降(P<0.05),而200~300 g·kg-1时,千粒重与CK无显著性差异(P>0.05),可能是因为旗叶叶面积增大,光合作用较强产生更多的营养物质。

矿质元素对小麦生长具有重要作用,其含量对小麦生长发育、品质等有不同程度的影响[18]。本试验中,返排液含有大量的Fe、Mn、Cu和Zn元素,返排液添加提高了土壤中微量元素含量,促进了植物对微量元素的吸收,但土壤微量元素向作物的转移受土壤的水分、养分、热量、微生物及根系生长状况等多种复杂因素影响[19],故小麦3个生育期随施入返排液浓度增加,籽粒Fe、Mn、Cu和Zn含量呈不同程度增长。

综上所述,本研究结果表明:

(1) 返排液于小麦不同生育期进入土壤对小麦生长发育均有不同程度影响,播种期、分蘖期和抽穗期返排液进入土壤的浓度分别<200、<150和<100 g·kg-1时,小麦生长发育不会受到明显影响,同时籽粒粗蛋白及矿质元素等营养品质有所提升。

(2) 播种期、分蘖期和抽穗期返排液进入土壤的浓度分别≥350、≥300和≥200 g·kg-1时,小麦无法正常生长并导致最终死亡。

◆