“粮食供需格局”试题的设计及其教学启示

2020-11-13广东戴何明

广东 戴何明

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“2017版课标”)的课程目标之一是“学生能够形成从空间和区域视角认识地理事物和现象的意识,对地理事物和现象的空间格局有较强的观察力,并运用区域综合分析、区域比较、区域关联等方法认识区域”。由此可见,地理事象的空间格局与区域认知关系密切。

粮食安全既是全球性的问题,也是国家发展和社会稳定的基础。研究表明,自20世纪70年代以来,由于粮食增产地域的变化,导致我国粮食生产的区域格局发生了改变。近年来,全国高考地理试题中出现了以我国粮食供需格局为背景的内容。试题的设计旨在考查考生对我国粮食供需格局的观察能力,通过我国不同区域粮食问题差异的比较来认识区域间自然和社会条件差异,引导考生领会粮食安全关系着国家的战略部署,尽管人多地少矛盾日益突出,我国始终坚持把粮食基本自给作为粮食安全基本方针的意图,从而落实立德树人的根本任务。

一、基于全国背景的粮食供需格局试题设计

地理学关于粮食供需格局的研究大多数是以省为基本单元的,其研究结果通过国家尺度的专题地图呈现出来。高考地理试题命题者往往选择某篇研究论文中的专题图作为试题背景材料,试题设计主要围绕粮食供需格局特征、成因及其变化、区域粮食问题差异的比较等方面展开。

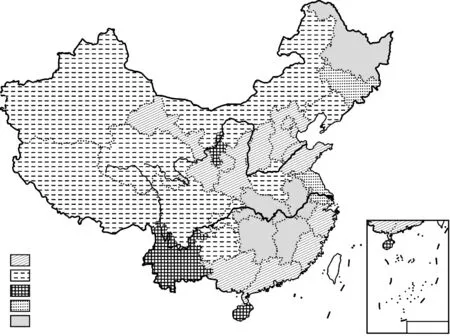

【例1】(2019年全国卷Ⅲ,3~5题)稻谷是重要的粮食种类,粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。下图反映2014年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成3~5题。

3.已不再成为我国主要稻谷余粮区的是

( )

A.黄河下游区 B.长江中游区

C.珠江下游区 D.淮河下游区

4.与安徽省相比,黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是

( )

A.人均耕地多 B.农业劳动力多

C.复种指数高 D.淡水资源丰富

5.我国水稻种植重心北移会导致稻谷

( )

A.出口数量扩大 B.运输成本上升

C.流通效率提高 D.储存难度增加

该组试题的图像来源于论文《我国稻谷供给与消费平衡的时空格局》(自然资源学报,2018年第33卷第6期)中的“图5我国不同省份的稻谷供需平衡变化(b)2014年”,并且图例信息完全保留,只是将彩色图像转为黑白图像。试题的设问从“空间格局、区域差异、格局变化的影响”三个方面展开,结构清晰,层次分明。

第3题的设问旨在考查读图获取信息——空间格局的观察能力,且与2012年全国文综卷第2题“改革开放以来,下列粮食主要产区在全国商品粮食生产中的地位下降最为显著的是”的设问思路相似。需要指出的是,我国稻谷传统主产区主要位于东北平原、长江流域和珠江流域。华北地区和西北地区稻谷产量较低,而华北地区的北京和山西、西北地区的青海和西藏则几乎没有水稻种植。因此,黄河下游区虽然在图中是属于稻谷供需结余低于0的范围,但不符合“已不再成为”的题意,因为黄河下游过去与现在都不是我国主要稻谷余粮区。

第4题的设问通过比较的方式考查考生对安徽省与黑龙江省水稻种植条件的认识,与2012年全国文综卷第3题“河南省和黑龙江省都是我国产粮大省。两省相比,黑龙江省粮食商品率高的主要原因是”的设问思路较一致。两题的答案都与黑龙江省的人口与耕地特征有关,可以从人教版地理3《第四章 区域经济发展 第一节 区域农业发展——以我国东北地区为例》“表4.2东北地区和长江三角洲地区耕地面积及谷物单产的比较(2002年)”的表格数据中找到黑龙江省的人均耕地面积数据。黑龙江省的人均耕地面积(0.31 hm2)约为全国平均水平(0.10 hm2)的3倍。因此,该题的设问与选项的设置都与教科书的活动材料相关。

第5题设问的依据可以参考论文中“水稻种植北移的变迁会给水源并不充足的北方尤其是东北地区的水资源及生态环境带来一定的威胁,同时还会影响我国粮食流通的效率和粮食供给的稳定性”的分析。我国水稻种植重心北移反映的是东北地区的水稻播种面积呈现出明显增加的趋势,并已成为全国重要的水稻种植基地和稻谷净流出地区。2014年广东文综卷第9题以我国1980—2010年水稻产量重心移动方向图为背景,考查东北地区水稻种植面积的增加对我国水稻种植和产量重心变化的影响。其设问依据的是论文《近30年中国水稻种植区域与产量时空变化分析》(地理学报,2013第68卷第5期)的研究结论——近30年我国水稻种植面积的增加主要出现在东北地区的吉林和黑龙江等省,我国水稻种植重心因此向东北方向迁移约230 km,产量重心向东北迁移约320 km,表现为“北进东移”的态势。东北地区除了满足自给外,60%以上生产的稻谷外调至北京、天津、上海、广州、武汉等地,并预计数量保持继续增加态势。因此,我国水稻种植重心北移会导致稻谷供需格局发生变化,从而导致运输成本上升。研究表明,由于2012年以来,我国国内稻米市场价格相对较高,而东南亚一些国家稻米价格较低,我国大米进口量持续增加。因此,我国水稻种植重心北移并不会导致稻谷出口数量扩大。流通效率是单位时间从生产领域通过流通渠道到达消费领域的商品数量。我国水稻种植重心北移会形成“北稻南运”的格局,不利于稻谷流通效率的提高。“储存难度”这一选项的设计可以参考论文的研究结论——2014年我国稻谷的库存消费比接近70%,显著高于联合国粮农组织提出的粮食安全警戒标准。这与我国稻谷产量持续增加,人均大米消费量降低,以及大米进口量增加有密切关系,与水稻种植重心的变化关系不大。

关于东北地区水稻种植的变化,2009年广东地理第3题依据论文《基于遥感的黑龙江省西部水稻、玉米种植范围对温度变化的响应》(地理科学,2008年第28卷第1期)的研究结论“黑龙江省西部水稻集中种植区北移约1个纬度,同时出现玉米种植区被新增的水稻种植区大范围替代的现象”进行设问,考查引起这一变化的主要自然因素——热量条件。该题从农作物种植结构变化的角度进行设问,实质是考查气候变化对农业生产活动的影响,同时也解释了东北水稻种植变化的原因。

关于我国水稻种植重心发生“北移”,导致我国粮食供需格局变化的考查,早在2007年上海地理第39~46题就出现过这方面的内容,其中第43题通过表格数据——我国南方与北方粮食产区对全国粮食增产的贡献率的对比,引导考生得出——随着粮食生产格局的改变,我国粮食流通格局也开始发生变化,这种变化可以概括为“北粮南运”的结论。该组试题的背景材料——包括表格与图像,均引自刘玉杰等人的论文《中国粮食生产的区域格局变化及其可能影响》(资源科学,2007年第29卷第2期)。设问的依据可参考论文的表述:全国主要的粮食调出区已由1970年代初的松辽河区、长江区、珠江区和东南诸河区转移、集中到2000年代初的松辽河区和淮河区,传统的“南粮北运”的粮食生产格局已为“北粮南运”所取代。并且该论文于2007年3月出版,距离当年6月高考的时间较近,时效性较强。

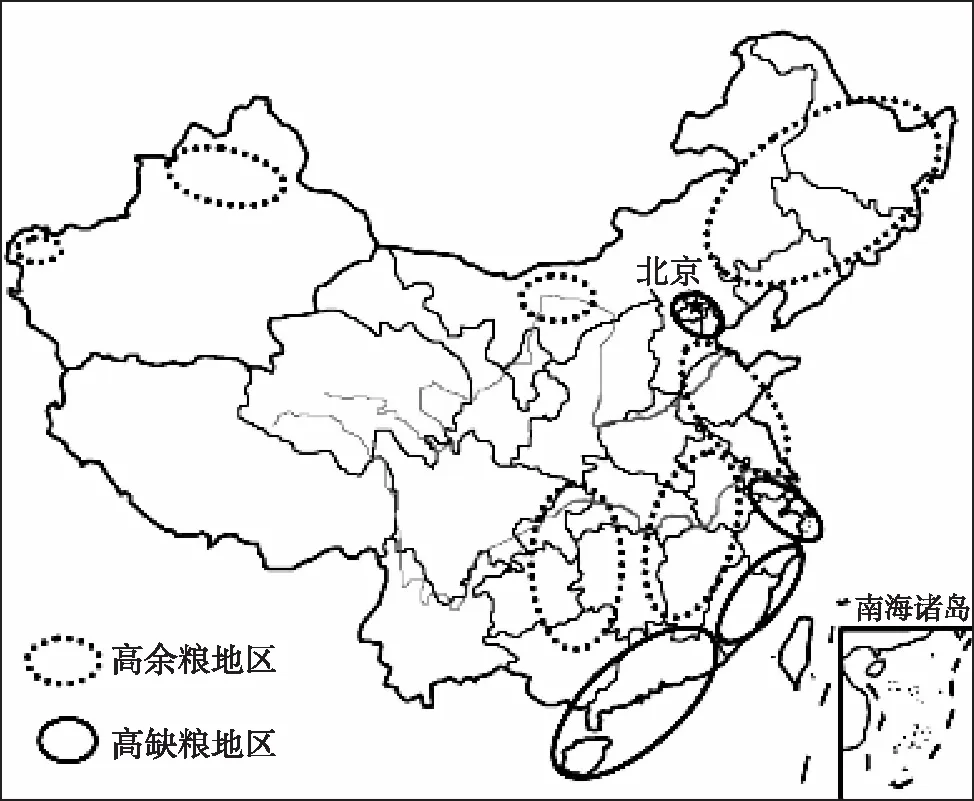

【例2】[2017年江苏地理,28(1)]阅读图文材料,回答下列问题。

我国粮食供需存在明显的区域差异。下图为“2012年中国粮食供需空间分布示意图”。

与全国高余粮区相比,简述高缺粮省市的主要分布区域及其形成原因。保障高缺粮地区粮食供给的主要措施有________。

该组试题的图像来源于论文《中国粮食供需的区域格局研究》(地理学报,2016年第71卷第8期)中的“图4 2012年中国粮食供需空间分布(a.市域尺度)”。原图为彩色专题图,将粮食供需类型分为六种类型,试题的图像只选择“高余粮区”和“高缺粮区”两种类型,从而简化了图像的信息。试题的设问按“是什么(在哪里)、为什么、怎么办”的顺序展开,其设问依据,以及答案的设计可以从论文中关于该图的分析部分找到参照。例如,“简述高缺粮省市的主要分布区域”,论文中的表述是“中国的高缺粮区呈聚集分布,主要集中在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大经济发展区周围”“保障高缺粮地区粮食供给的主要措施有”,论文的分析认为“高缺粮区的粮食消费模式需要依赖财政支持,从其他地区调入粮食维持本地的生存和发展需要”,命题者将其概括为“粮食的跨区域调配”。

二、省内的粮食供需格局试题设计

地理学研究表明,现阶段我国人口的增加、城镇化推进等,使中国粮食安全保障面临严峻的形势。就经济水平与城市化水平较高的地区而言,区域内的社会经济格局的变化必然会影响到粮食供需的空间格局,因此,省内粮食供需格局变化的原因是其研究的重点,也是试题设问的方向。

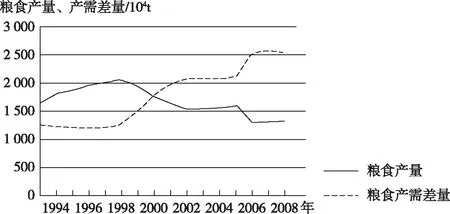

【例3】(2015年海南地理,22)阅读图文资料,完成下列要求。

广东省自改革开放以来,工业化、城镇化发展迅速,并吸引大量省外人口。下图示意广东省1994—2009年粮食产量和粮食产需差量(粮食需求量减去粮食产量)的变化。

概述广东省2000—2009年粮食产量和粮食产需差量变化的基本特征,并简述原因。

该组试题的背景材料——直角坐标图来源于吴健生等人的论文《广东省粮食供需时空格局》(自然资源学报,2013年第28卷第2期)。命题者分别选择论文“图1 1994—2009年广东省粮食生产、常住人口及粮食供需差变化”中(a):粮食产量与(c)粮食供需差的“总计”折线,将两个量以同一个纵坐标的形式整合成试题中的统计图。试题的设问以两条折线随时间的变化为切入点,以考查读图获取和解读地理信息的能力为开端,最终的落脚点是关于两条趋势相反折线变化的原因分析。

论文对图中的分析指出:作为沿海经济发达地区和较早进行快速城市化的地区,大量外来务工人员的涌入,使广东省的常住人口呈现稳步增长的趋势,这导致广东省的粮食供需差总体呈现上升的趋势。同时,城市化不仅意味着城市建设用地对农用地的占用,而且伴随着人口总量与粮食消费结构的显著变化。粮食消费结构的变化与城市化的推进所带来的地租水平的变化,进一步使得粮食的播种面积减少,从而造成粮食产量减少,最终导致粮食产需差量增大。类似的试题设计思路也曾在2013年重庆文综卷第12(4)题与2010年山东文综卷第2题出现过。

三、教学启示

地理事象的空间格局在2017版课标新增内容“学业质量水平”的描述中占据重要位置。不管是学业水平合格考试,还是学业水平等级性考试,都对“空间格局”提出考查要求,其重要性不言而喻。2017版课标新增了一条内容标准“以国家某项重大发展战略为例,运用不同类型的专题地图,说明其地理背景”。粮食安全是国家发展战略的重要组成部分,专题地图是呈现“粮食供需空间格局”的重要手段,“粮食供需空间格局”的地理背景必然是高考试题设计的要点。因此,教学过程要注意把握以下两点:

1.研读具体的设问,探讨试题设计的原理

试题设问的依据必然有其出处。傅伯杰院士在《地理学综合研究的途径与方法:格局与过程耦合》(地理学报,2014年第69卷第8期)一文中指出,格局是认识世界的表现,过程是理解地理事物变化的机理。格局与过程的关系可以表达为“格局影响过程,过程改变格局”。如当前“北粮南运”格局的形成会影响粮食的运输过程,而人口与城市化的推进过程导致“南粮北运”转变为“北粮南运”的格局。因此,试题的设计必然会关注空间格局的观察、空间格局与区域比较、空间格局变化的过程,以及对过程的影响等。

2.关注当前的研究,拓展教学内容的广度