寻找传统手工艺在当代艺术中的话语“锚地”

2020-11-13马骋

马 骋

(华东政法大学,上海201620)

审视中国当代艺术不难发现,许多已淡出社会与大众视野的传统手工艺,正在不断涌入诸如装置艺术等各类西方视觉艺术表现形式中,从之前的剪纸、年画、皮影到如今的刺绣、竹编和古纸等。这种挪用与嫁接的艺术表现形式在西方当代艺术中也并不鲜见,如2007年纽约艺术与设计博物馆的展览“激进的花边&颠覆的编织”,在某些方面复兴了二十世纪七十年代西方女权主义对刺绣编织等居家手工艺作出“激进”行动的重新定义。[1]显然,中外当代艺术家都在有意识地将传统的手工制作方法用于艺术创作,对此学界也产生了截然不同的观点。有人认为这一现象“在某种程度上使人们对传统文化与传统手工艺的理解和表达发生改变,甚至原有的文化观念、艺术趣味、美学范畴、技艺标准被不同程度置换,最终致使失去文化自信。”[2]但也有完全相反的观点,如谭大利认为:“当代艺术的创作需要传统手工艺的奠基和补充,传统手工艺同时需要当代艺术的再现与传播。传统的传播方式已经难以跟上社会发展的步伐,当代艺术的高速更新与发展不仅不会造成传统手工艺的流失,更是传统手工艺得以传承与发展的全新传播途径。”[3]

目前学界已有的审视视角都注意到了传统手工艺被当代艺术以顺应西方视觉艺术表现的形式运用而凸显与强化,但在艺术批评方面,尚缺对传统手工艺所蕴含的文化语境和地方性知识所体现的传播符号的意义进行深入的理论梳理,并被一种发明意义上的修辞学符号的过度诠释失去了话语“锚地”。因此,本文通过运用“文化菱形”理论模型和符号学理论,尝试寻找到传统手工艺在当代艺术表现形式中的话语“锚地”。

一、地方性文化语境下的传统手工艺

(一)传统手工艺的概念与文化语境

手工艺伴随着人类的发展和延续了千年的传统手工业文明而逐渐形成、完善的。早在我国西周时期,“百工”们在手工劳动造物的生产活动过程中,已经奠定了传统手工艺的基础。到了近现代工业化生产社会,传统手工艺被动而缓慢地从简单的家庭狭小空间逐步走向更广阔的社会,但与单纯的手工劳动强调技术有所不同的是,传统手工艺因为“艺”字的存在而有了艺术创作的特征。关于传统手工艺的定义,我们先来梳理一下学界的主要观点。

王燕认为:传统手工艺就是指人用手对原材料进行加工造型的活动。而与纯手工劳动不同的是传统手工艺体现了审美意识,是在前者基础上的升华。同时也强调手工艺伴随着人类而诞生,不同的地域和民族根据自己所处的自然环境以及在此基础上的人文环境,创造了独具本地民族特色的手工艺。[4]

也有的学者从艺术学和工艺科学的角度,认为传统手工艺中的“艺”是“民间工艺”和“民间技艺”,并尝试将民艺学设置为艺术学下面的一个分支学科。但同时也承认:“研究民艺学若不借助于民俗学的研究成果,将显得空泛,缺乏文化内涵和社会底蕴,同时,民艺学所研究的对象自然也就纳入民俗学研究的领域。”“虽然民艺学不完全就是艺术学,但民艺之‘艺’应该具备艺术学的文化内涵。”[5]其实早在上世纪50年代,我国著名民俗学家钟敬文先生就将民间艺术与民俗学联系起来,将其当做民俗现象的组成部分,同时还是众多民俗活动中的一个环节。

从以上的观点我们可以梳理出传统手工艺的三个明显的特征:一,是一种手工造物的过程和技能;二,具有一定的审美意识;三,具有其所产生的当地的民族特色、文化内涵和社会底蕴,是一种民俗现象。

20 世纪20年代,蔡元培先生受英国19 世纪末的“艺术与手工艺运动”的影响,提出了将传统手工艺称为“工艺美术”。对此,学界提出了不同的观点,认为“把工艺美术简单地等同于手工艺,特别是把工艺美术狭隘地解释为专供特殊人群欣赏的工艺品,即‘特种工艺’,显然是幼稚和简单化的思考。”并指出工艺美术的基本性质是处于物质产品与审美产品的过渡形式;就其物质性来说,工艺美术品所含有的观赏性手工艺品的物质功能已基本消失;就其审美功能来说,这类工艺品的观赏性已成为一种纯粹观照性的意识活动,而不是单纯地与感官舒适感相联系的综合感知。[6]

显然,工艺美术更强调传统手工艺中所具有的审美意识,是一种纯粹观照性的意识活动。正如英国19 世纪末的艺术与手工艺运动强调手工艺创作在艺术设计中的价值,这种价值不是纯粹技巧层面上的,还具有丰富的道德和伦理价值内涵。[7]同时工艺美术也已不局限于传统手工艺,而是与机器工业,甚至大工业相结合,把实用品艺术化;而传统手工艺则更强调在手工造物活动中所体现的民俗性,是建立在具有鲜明特色的地方历史文化之上的,同时更是浸润在当地文化内涵和社会底蕴中的“地方性知识”。

(二)传统手工艺的“地方性知识”与认知方式

“地方性知识”是由美国人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)提出的,“格尔茨地方性知识概念的内涵至少包含以下两个方面:首先,地方性知识不仅指与观察者自身文化相异的、能够凭借人类学田野工作的观察方法感知到的异文化中的种种文化现象与文化行为,还指这种种文化现象和文化行为背后起支撑作用的当地人的观念系统。其次,对这些文化现象和文化行为以及背后的观念系统,我们只有长期沉浸于那个多姿多彩而又纷繁复杂的地方意义世界,把它们纳入其生存的文化系统中,才能获得正确的理解和把握。”[8]

传统手工艺作为一种民俗现象,是不同地域的民族、社群根据自己所处的自然环境以及在此基础上形成的人文环境所创造的独具当地特色的文化遗产,最能体现一个民族、一个地域的精神气质和文化特征。这也就是格尔茨所称的地方性知识,但是所谓的地方性知识并不仅仅是一种知识类型或知识体系,在更大的意义上是一种知识观念或对知识的认识方式。它并不仅仅是知识分类,而且表达了这样一种方法,即分析和重视形成知识的具体情境,也就是种种文化现象和文化行为背后起支撑作用的当地人的观念系统。

占晓芳在《解读“手工艺”的西方视域》一文中这样写道:“亚当森(Adamsom)开放式地定义手工艺,他提出手工艺是‘以材料的运用为基础、技艺和专业知识为核心的相对小规模的生产活动’。”并对其中提到的“专业知识”是这样解释的:“这种手工艺的专业知识在特定的地域环境中形成。这一知识基于运用地方特色的材料和资源,依赖于地方传统,解决地方生活的需求。这种地域的概念通常代表一种鲜明的个性或者极具象征性的地方文化。地方各异,个性和特征各异。因此‘地方性’和‘多样性’是手工艺实践的重要特征。”同时占晓芳还提到手工艺体现了系统化的认知和思维方式,并引用了森尼特(Sennett)在《手工艺人》中的观点:“人的反思和自我意识在手工制作过程中是存在和发生的,而并非无意识和自我判断,这种判断反作用于只会意会的习惯,从而改变预设方案。”[9]

西方视域中的传统手工艺,事实上也印证了传统手工艺的地方性知识不仅是地方性的文化现象与文化行为,更是一种对知识的认知方式。这在肯定传统手工艺的文化语境的同时,更向前迈进了一步。

二、当代艺术中的传统手工艺与传播符号的意义

(一)当代艺术中的传统手工艺表达

在2018年3 月朵云轩艺术中心举办的第二届“江南百工——千年技忆·今世风华”展览会上,出现了一批运用传统手工艺与材料的装置艺术,如大型艺术装置《云梦秘境》,将有800 余年传承历史的手工古纸为基本材料,以现代激光雕刻技术进行造型雕刻,幻化成光影变化仙气十足的室内“云屋”。而另外一件大型艺术装置《点金成雪》,融合了相传距今已有近1700年历史的南京金箔工艺,将冬日阳光下转瞬即逝的闪耀“雪花”定格于此。

有评论表示,千年技忆,不止于“技艺”,不止于“记忆”,匠人精神蕴含着东方文明的隽永意韵、文以化人,承载了各个时代的生活智慧与审美趣味。今世风华,以器物之美展现当今社会千姿百态的艺术形态,将非遗情怀融于现世百态,以全新的姿态阐述新工匠精神。非物质文化遗产中的传统手工艺,其技艺依托于材料以及与材料相辅相成的传统手艺。时移境迁,传统手工艺如何在当前的社会寻找活力与生机,一直是非遗传承人面临的重大难题。这些大型装置艺术作品在传统造纸工艺的活态传承的基础上,以创新工艺模式,结合现代创意与设计理念,以一种全新视觉冲击及体验的形式呈现,赋予传统文化新的生命力,同时探索新的市场化出路;从而形成传统文化输出,通过设计及市场经济手段,做到保护、反哺传统文化并做到可持续性发展的闭环。

图2 李鸿雁的装置艺术作品“羌绣藤椅”

图3 李守白等作,剪纸和油画四联画“向心力·中国力量”

显然这些诠释与上文提到的谭大利的观点相一致。

与此同时,这次展览还推出了艺术装置作品“竹编万花筒”(图1),由设计师、上海美术学院副教授章莉莉携手道明竹编传承人杨隆梅与东阳竹编非遗传承人何红兵共同完成,蕾丝般的手工竹编和彩色透片,集合中国12 种经典的镂空竹编纹样,用单体模块的方式构建一个绚烂的竹编世界公共艺术。

本土时尚品牌HELENLEE 创始人兼设计总监李鸿雁的装置艺术作品“羌绣藤椅”(图2),运用十字绣和特色羌绣结合的方式,融入藤椅编制中。鲜艳的绒线运用错针编制的方式设计出渐变的色彩效果,犹如油画浓墨重彩却层次分明,椅子把手上的缠绕方式也是羌绣绣法的一种:七彩毛线流苏自然垂地,如羌女头上流苏装饰。评论认为,这件作品既有中国传统藤椅的原型,又有浓浓的少数民族情怀。

② 此处指的是语言学意义上的音节,亦即语音结构的最小单位,与胡适、闻一多等早期新诗人经常提及的“音节”一词不同,后者指诗语言声音系统的组织方式,亦即诗的节奏韵律。

③“ foot”是英语格律诗的基础性声律单位,闻一多将之译为“音尺”,通译则为“音步”,共有七种分型,这里谈到的抑扬格音步是其中最常见的一种。关于英诗的格律体系以及foot 的具体类型,可参看 John Strachan 与 Richard Terry 所著“Poetry ”一书的第四章“Metre and Rhythm”(Edinburgh University Press, 2000)。

在20 世纪80年代以来的中国当代艺术作品中,不难发现这类接入传统手工艺的创作方式(图3),如徐冰借用雕版印刷创作《析世鉴——世纪末卷》;吕胜中的现代剪纸艺术展对民间剪纸艺术的借用;以及将“剪纸”“年画”推送至威尼斯双年展等,这些当代艺术可以被视为早期借用传统手工艺到当代艺术创作中的创新尝试。但李海磊认为:“传统手工艺的生长环境、文化内涵、表现形式都是重要的构成因素,如果只取其形式,忽视其精神理念,抛其质,取其表,实为不可取。”“因此,要明白传统文化不是当代艺术取巧的庇护所,更不是当代艺术家蓄意迎合社会而寻找的捷径。传统文化元素可以成为当代艺术表现的符号,若以急于求成、追求名利的心态来挪用戏仿和生硬嫁接,即使表面上能为当代艺术创作带来成效,但实际上却是一种低劣的拼凑,造成作品意义表达上的空洞、肤浅,呈现出平庸、媚俗的低级趣味,并对当代艺术本身产生负面效果。”[2]

(二)传统手工艺在当代艺术传播中的符号意义

符号学理论最早发端于瑞士语言学家费迪南德·德·索绪尔,他建立了符号学的一般理论,即我们了解的符号由三个主要部分组成:符号本身、符号组成系统的方法、符号出现的语境(符号出现的上下文)。也就是说,每个符号的意思由其语境而定,并随着不同的语境而改变,即它的颜色、它的范围或它放置的时期。而“所指”(signifie)和“能指”(signifiant)是构成一个符号的两个要素,当这两个要素结合在一起时,一个符号就产生了。

以红灯为例,当处于设置交通信号灯的十字路口时,红灯意味着“禁行”;当处于医院的手术室门口时,红灯意味着“正在手术”;当红灯处于声色场所时,则意味着“红灯区”。红灯的颜色是根据它放置的范围和组成符号系统的方法来决定其符号的内容或意义的。

中国传统手工艺无论造型与图像寓意,都具有相对稳定的民俗特征和文化内涵,有些造型虽然抽象,也是源于社会与习俗形象的抽象、变化、概括、浓缩和升华,依然具有相对稳定的内容和形式。因为从符号学理论的角度看,它源于放置的语境,呈现出文化内涵的相对稳定性,这是因为中国历史长期的超稳定结构。这犹如结构主义体现的理性主义三原则:不矛盾律、同一律和目的不因通过的手段而改变。在这样的语境中,中国传统手工艺的造型与图像的“所指”与“能指”均能完整地实现其符号意义。

上文提到的当代装置艺术将传统手工艺中的剪纸、年画、皮影到刺绣、竹编和古纸等“能指”,植入“以一种全新视觉冲击及体验的形式呈现”的语境,能否达到“以全新的姿态阐述新工匠精神”“赋予传统文化新的生命力”的“所指”,以完整实现其符号意义呢?

索绪尔在谈论符号的不变性和可变性时指出:所指和能指之间、概念和符号之间,可达成一种契约。我们探寻符号呈现为不变性的原因时,历史因素就会出现。“人类制度的传承,这是更为一般的问题,我们从中看到了包含着的在一开首就提出的问题:为什么语言不是自由的?这将是与其他制度显示的自由度相比较的地方。关系到历史现实〈因素〉和社会现实〈因素〉之间的平衡问题。”[10]这也就是说,索绪尔强调了符号的概念由于历史因素具有不变性,犹如概念与符号之间形成的契约。但同时索绪尔也谈到了符号的可变性。他指出:“时间的问题和任意性的问题彼此之间产生二律背反的作用,尽管如此,其间还是看得见联系的。〈总的说来〉,符号的非自由度构成某种语言,这非自由度取决于语言中时间因素的连续性,〈取决于历经世代的符号的连续性〉。时间因素的另一个表现是〈好像是与前一个表现相矛盾的现象〉:符号历经一定的世代,就出现了变化。我们的章节标题同时提到符号的不变性和可变性,〈就是这个原因〉。两者事物紧密地联系在一起:最终分析起来,它们显然具有同样的原因……为什么符号处于变化的情形呢?因为符号本身是延续的。”[10]在这里,索绪尔将符号概念的不变性与可变性都指向时间性。也就是说对于人类的传承,符号具有延续的不变性,不因通过的手段而改变,但符号历经一定的时代就会出现变化。问题在于这种变化仍然要取决于符号自身因素的连续性,这种连续性是随着时间的推移而自然形成的。如果改变其语境,植入当代艺术新的造型与表现形式,以赋予传统文化新的生命力,显然并不是传统手工艺自身造型、图像等历史文化内涵因素的自然延续。

在传统手工艺经年累月的日常生产中,工匠们通过刺绣、竹编等日常叙事体和时间的积累,获得对时空流转过程中的传统文化认同,以呈现与传统手工艺相关的技艺知识和文化语境,维持着传统社会、民俗、家庭以及个人的关联性,重复与强调族群历史、文化和个人生活历史杂糅的社会记忆,并延续着传统手工艺造型、图案等具有自身因素的历史文化符号,而不是不断植入诸如装置艺术等各类西方视觉艺术表现形式中的强行改变。

那么,这类当代艺术创作中对传统手工艺的意义发明,究竟又是怎样产生的呢?

三、当代艺术中的传统手工艺话语“锚地”

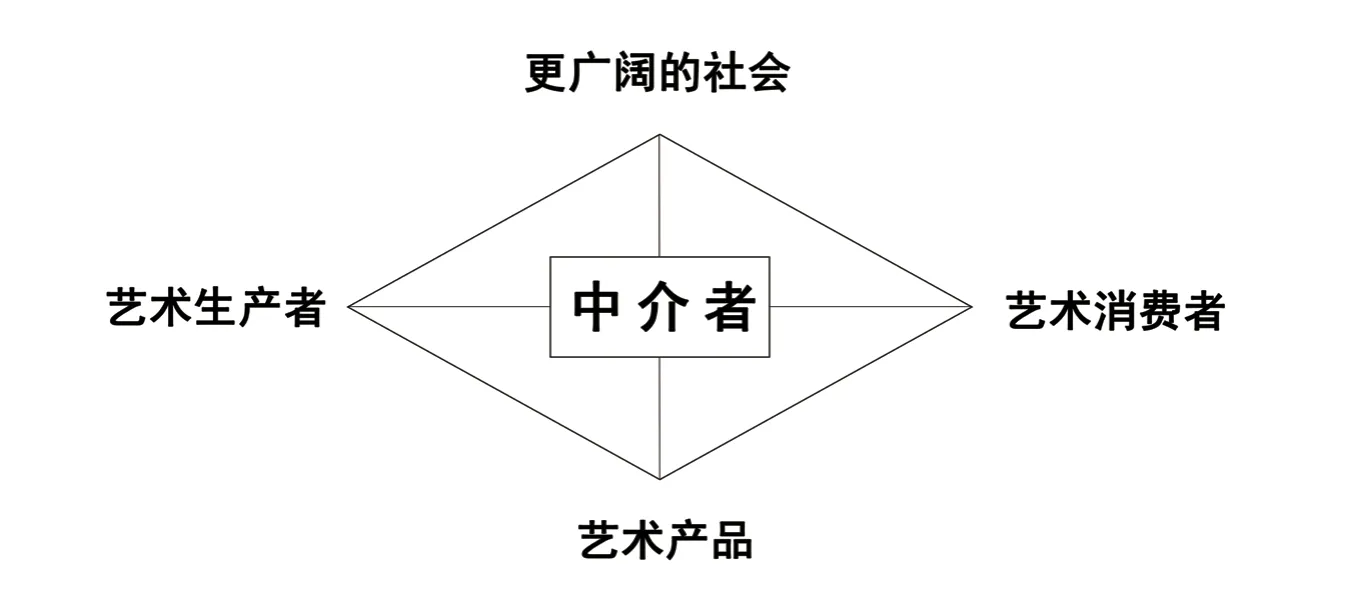

(一)“文化菱形”(图4)模型与艺术产品的中介“过滤”

文化社会学家温德·格瑞斯伍德在1986年提出了“文化菱形”的概念,他将“艺术产品”“艺术消费者”“艺术创作者”“更广阔的社会”设置在菱形的四角,这四个要素通过六根直线相互连接,强调若想全面理解艺术与社会的关系,需要同时关注四个角的主体内容以及每一条直线两端的相互关系。维多利亚·D.亚历山大又在“文化菱形”模型中引入了“中介者”这一分析单位,说明“艺术产品”在与“艺术创作者”分离之后,通过“中介者”达到“艺术消费者”之前的过滤。[11]

图4 艺术产品生产与消费的“文化菱形”关系示意图

在“文化菱形”的关系矩阵中,艺术创作者是受“更广阔的社会”中传统手工艺所固有的造型、图像所蕴含的历史文化内涵的社会意义的影响,并借用了其材料、技艺、表现手法,在当代艺术产品创作中试图呈现出其预期的对艺术消费者的再表达。但是从以上的示意图可以看出,其中最关键的一环是中介者,中介者往往能牵制艺术消费者对艺术产品的注意力与接受力,并潜移默化地影响艺术消费者对艺术产品意义的认知与判断。而在当代艺术中借用传统手工艺所进行的诠释,在某种程度上是艺术批评这一中介者发明意义的修辞学符号游戏。

(二)解析发明意义的修辞学符号游戏

法国批评家罗兰·巴特主张艺术批评的“零度”写作,即在对批评对象的阐释过程中演绎成独立自足的不及物的新文本,用他自己的话解释就是艺术批评使用的词语“按照优雅的、修饰性的结构要求,都排列在作品的表面。人们感到高兴的是把这些词语组合在一起的程式,而不是它们自身的力量和美”,“词语从此仅仅是一张垂直的设计图,它就像一块石头或一根柱子一样插入由意义、想法和暂留形象组成的整体之中;它是站立着的符号。”他把这种写作行程叫做“雅歌号”。[12]

那么巴特在“雅歌号”写作行程中提到的词语,像“站立着的符号”又如何理解呢?让我们来看拉巴特和南希在《文字的凭据——对拉康的一个解读》中对以索绪尔和拉康为基础的一个解构策略的技术分析和建构,基本方法是:“能指|所指——僭越中界线——解构|书写-文字——由符号算法和运算能指化——意义产生和发明。”这个理论模型的另一个版本是:“大他者|语言|能指——小他者|言语|所指——文字的凭证:书写撕裂词语|创造意义。”这里关键是“撕裂词语”,用书写“延异”出意义,即实现能指化。[13]

按照笔者对“雅歌号”写作行程中这种“撕裂词语”方法的理解,在所指和能指之间、概念和符号之间,将词语符号已达成的一种契约“撕裂”。这个契约就是索绪尔所指出的:“符号的非自由度构成某种语言,这非自由度取决于语言中时间因素的连续性,〈取决于历经世代的符号的连续性〉。”即把构成语言中时间因素的连续性的“非自由度”改成“自由度”,将其放在“撕裂词语”的语境中,由于每个符号的意思由其语境而定,并随着不同的语境而改变,这是界定能指|所指的中界线,一旦僭越,符号原有的意义就被解构了,于是词语就“按照优雅的、修饰性的结构要求,都排列在作品的表面,人们感到高兴的是把这些词语组合在一起的程式”,成了“站立着的符号”。这正如另一位实践这种“雅歌号”写作的著名艺术家阿普特卡尔一直在揭示一个问题的新层面:阐释过程怎样改变一件艺术品的意义?阐释也是一个创作性过程,而每个观众都完成了一件新作品。“早有学者指斥这种词语买卖的批评生产,把语言当成神一样信奉,把内在危机的解读方式转为思想设置障碍;论据如咒语而且是非常肤浅的解读策略,方法就是修辞学的技术演绎,是一种强烈的‘释义噪音’(babel of interpretation)。”[13]

这种“自由度”将语言变成修辞的力量,从而使艺术创作者和批评者在如此“雅歌号”的行程中,让自己集“艺术创作者”“中介者”和“立法者”于一身。笔者曾经指出:“几乎所有艺术策展语言都是散文、随笔式的文学语言,同样,现代表现主义画家对自己作品作出诠释所使用的语言也不例外,应该说不少文字也很优美,但文学语言与艺术语言有一个相同点,都是以塑造形象、表达情绪为主,对表达所使用的词语的语义和词语的基本概念有时候是模糊的,甚至有些表达哲理性、思辨性的语言更是抽象的。其次,策展者与画家、艺术家用文学语言对艺术图像的诠释是一种传播元媒介的转换,即由图像转换为文字,因此元媒介的不同未必能清晰地表达图像传播的原意,加上用一种模糊代替另一种模糊,用一种抽象代替另一种抽象,更是语义不清、词语基本概念模糊的重叠。因此可以这样说,如果艺术图像的传播是一种文学或哲学的转换形式,那其本身只是文学或哲学作品,而并不是艺术作品本身。”[14]因此,艺术作品释义的确定性和符号的契约性必须融为一体,并坚守“非自由度取决于语言中时间因素的连续性”。因此,“雅歌号”的行程必须有“锚地”,而不是一堆悬在空中的“撕裂”的词语符号。

(三)传统手工艺传承发展的话语“锚地”

李海磊在评论将传统手工艺植入诸如装置艺术等各类西方视觉艺术表现形式这一现象时指出:“除了简单挪用的原始套路之外,从中看不出任何新形式、新观念,也没有体现出对传统文化理念的延续与创新。在国际舞台展示中国优秀传统文化固然正确,但单纯挪用嫁接传统技艺形式,将西方当代艺术观念强加于本土传统技艺之上搞伪‘传统’,并不等同于当代艺术的创新表达。”这是因为将传统手工艺的文化符号,放在西方当代艺术表现形式中进行差异性解读,能指与所指因语境的不同而呈现出不同的符号意义,是西方当代艺术中消解中心性、整体性、权威性的艺术新形式,所以,本质上是伪传统。而“雅歌号”式的撕裂词语的解读,颠倒、重构各种既有词语之间的关系,即用解构的方法,强调打碎、叠加、重组而创造出的支离破碎和不确定性。在类似修辞学符号游戏的生拉硬攥中,形成一堆似是而非、悬在空中的“撕裂”的词语符号而已。

我国著名非遗学专家苑利先生曾指出:作为一笔重要的艺术创新资源,非遗对当代的艺术创作具有重要的参考价值和借鉴价值。需要注意的是,我们可以借鉴传统,但不能破坏传统,更不能因为我们的创作之需,随便对传统,特别是对传承人正在传承的非物质文化遗产施以改造。[15]

很显然,传统手工艺也好,非遗项目也好,对其在当代艺术创作中的借用是参考其文化价值和借鉴其元素、程式,哪怕是对传统手工艺的文化元素、材料工艺进行改造、解构和组合,都属于一种艺术创新、创作方法,无可厚非。但这不是对传统文化、传统手工艺的传承与发展,更不是“以全新的姿态阐述新工匠精神”“赋予传统文化新的生命力”。当代艺术家不要把自己等同于传承传统手工艺的工匠,工匠更不要把传承转型当作现代艺术,这是两种不同的社会分工,两者是“两张皮”的并行关系。传统手工艺也好,非遗项目也好,它们的传承就必须是原汁原味的,因为这是一泓代表民族传统的源头活水,也是各类艺术创作的源泉之一。“雅歌号”式的行程,必须有传统手工艺传承与发展基本规定性的“锚地”。正如上文所言,传统手工艺更强调在手工造物活动中所体现的民俗性,是建立在具有鲜明特色的地方历史文化之上的,同时更是浸润在当地文化内涵和社会底蕴中的“地方性知识”,这就是传统手工艺具有一种纯粹观照性意识活动的基本规定性,也是本文寻找的传统手工艺在当代艺术借用中的话语“锚地”。