环县天然草原退牧还草工程实施后草地恢复效果的研究

2020-11-12昔红艳罗艳宁杨羚誉

昔红艳,罗艳宁 ,杨羚誉

(1.甘肃省庆阳市草原工作站,甘肃 庆阳 745000;2.甘肃省环县草原站,甘肃 环县 745700)

1 工程概况

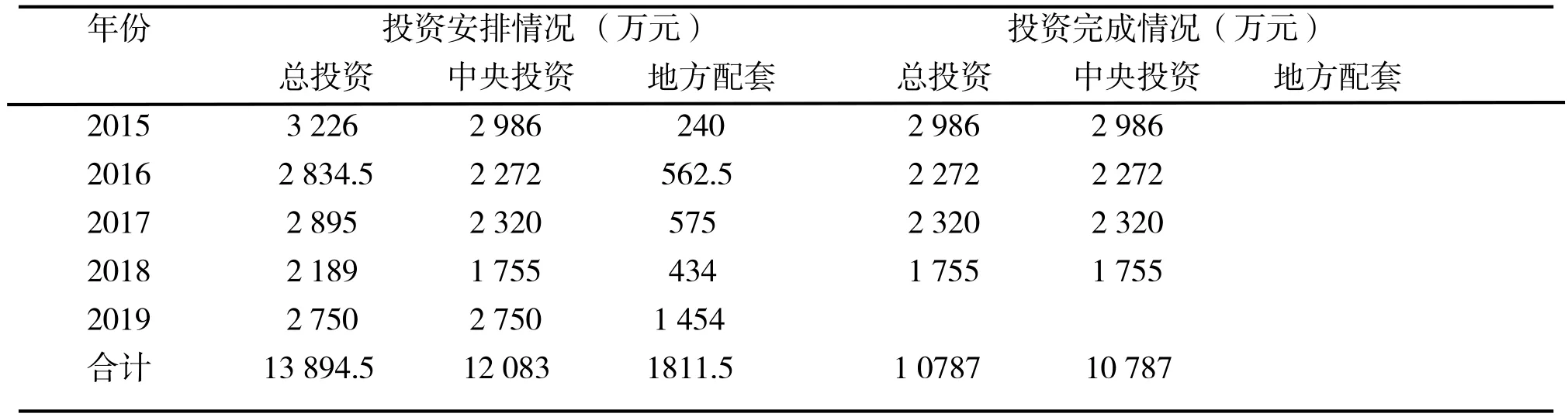

2009年起,环县开始实施退牧还草工程,项目主要涉及人工饲草地建设、退化草原改良、毒害草治理、围栏建设、棚圈建设等多项内容。2015年开始布设固定监测点。2015年至2019年,累计总投资13 894.5万元,其中中央投资12 083万元,地方配套1 811.5万元,目前,完成总投资10 787万元,全部为中央投资。2015年至2019年,已完成围栏165万亩,退化草原改良21万亩,棚圈建设4万户,人工种草14万亩,已垦草原治理10万亩,毒害草治理8万亩。详见表1、2。

表1 环县退牧还草工程项目资金安排情况

表2 环县退牧还草工程项目任务建设内容

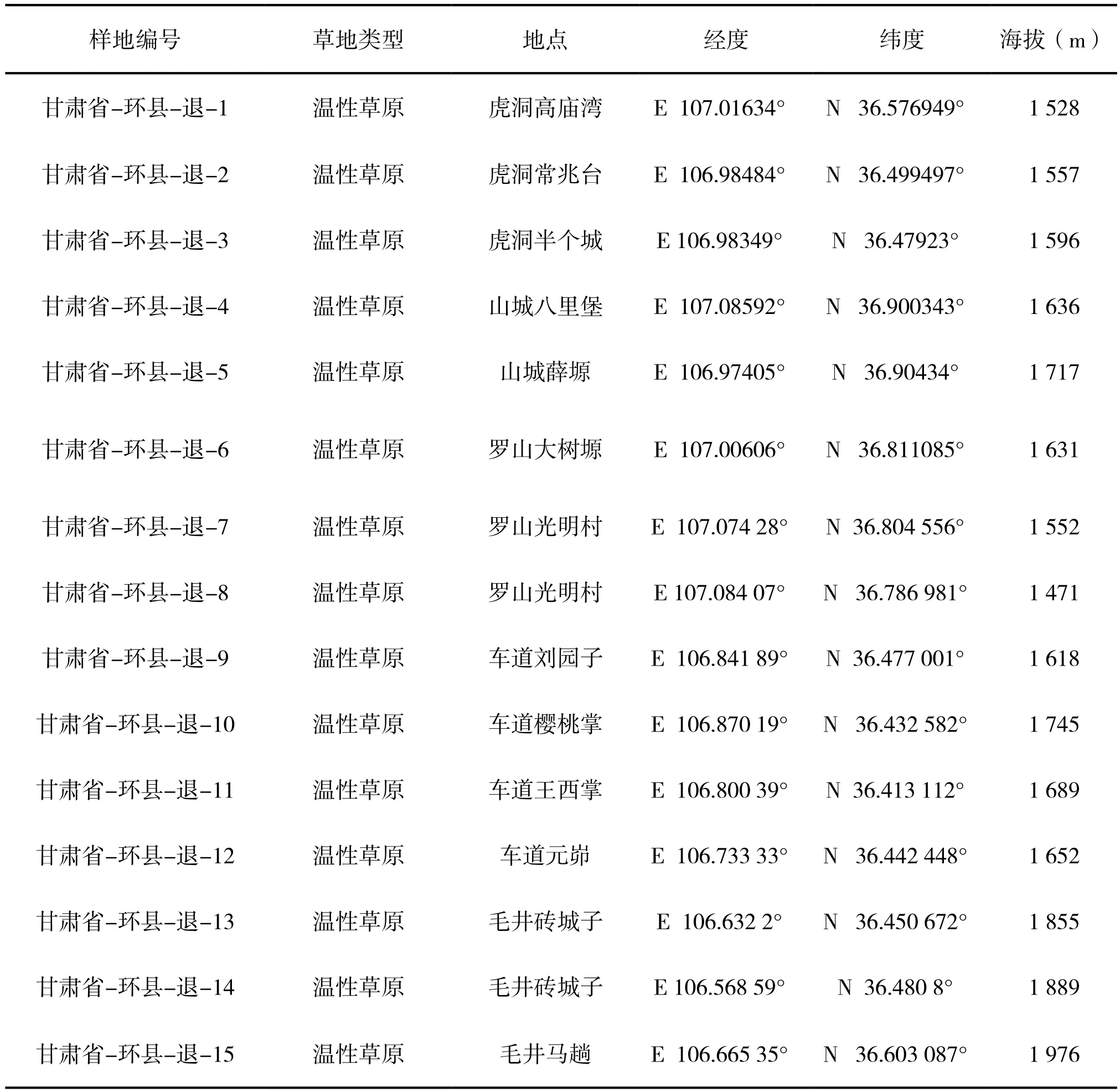

表3 退牧还草工程区内样点布设

2 研究区概况

2.1 地理概况

环县位于甘肃省东部,庆阳市西北部,介于东经106°21′至107°45′与北纬36°01′至37°09′之间。东西宽124 km,南北长127 km。全县属黄土高原丘陵沟壑区,境内多山、丘陵和沟壑起伏不平。地势西北高而东南低,海拔高度1 136~2 089 m。全县总土地面积1 385.4万亩,其中牧业用地1 028.5万亩,天然草原841.72万亩,人工草地173.26万亩。境内主要有环江、蒲河、苦水河、元城川等5条较大的河流。

2.2 气候特点

环县属干旱半干旱大陆性季风气候,年平均降水量300 ml,集中降雨在7、8、9月份,占降水量的60%以上。年平均气温6.5~10℃,无霜期165 d,年日照时数平均2 596~2 766 h,日照 百分率为58%~62%,蒸发量1 164.6 ml。

2.3 草资源状况

环县天然草原植被类型为半干旱典型草原,湿润度指数为1.16,属微温微干典型草原类(任继周等,1980)。有牧草、杂草和毒草197种、分属46科[1]。多年生野生禾草植物有长芒草、白草、赖草,杂类草主要有茵陈蒿、委陵菜、山莴苣、狗娃花等,豆科牧草有胡枝子、沙打旺和紫花苜蓿,野生一年生植物有狗尾草、棉蓬和沙蓬[2]。草原植被一般4月中、下旬开始返青,6月下旬至8月下旬进旺盛生长期,9月中、下旬开始枯黄期。

3 数据采集方法

3.1 资料来源

试验数据采用2014年至2019年环县天然草原退牧还草工程固定监测点。每年在牧草生长高峰期,在曲子、合道、八珠、环城、山城、甜水、小南沟、毛井、车道等9个乡镇15个行政村30个样地进行监测调查。每个村选定具有代表性的草地块作为1个样方监测点(分山地阴坡、山地阳坡、平地),每个样方面积1 m2,每年8月底开始,10月初完成,监测天然草地样方90个,共摄取照片120张。

3.2 样地布设

本试验采用退牧还草工程固定监测点30个,工程围栏区15个,区内样地设置详细见表3,并在退牧还草工程样点附近未围栏的地方选取15个区外样地对照。

3.3 样方设置

调查时,在每个退牧还草工程区内及工程区外随机选择植物种类和分布基本一致的、具有代表性的地段,随机设置3个面积为1 m×1 m的样方,调查时先进行样方描述,拍照然后进行植物群落特征调查记录登记。

4 结果与分析

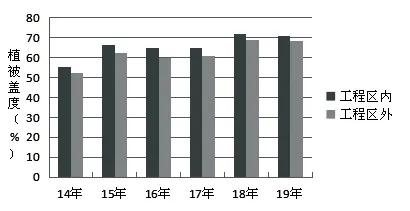

4.1 植被盖度

植被盖度指植物群落总体或各个体的地上部分的垂直投影面积与样方面积之比的百分数,是草地植被生长状况的直观量化指标,也是衡量草地退化程度的重要参数。[3]图1为2014-2019年度工程区内外草地的植被盖度变化。由图1可知,从2014年至2019年,同年度工程区内草原植被盖度均高于工程区外植被盖度。其中各年度工程区盖度分别为55.33%、66.2%、64.83%、64.95%、71.88%、70.76%,分别比工程区外52.20%、62.22%、59.91%、60.91%、68.92%、68.33%高出6.0%、6.40%、8.21%、6.63%、4.30%、3.56%。随着建设年限的增加,工程区内的盖度整体呈上升趋势,工程区外因为禁牧效果影响盖度也呈增加趋势。监测结果说明退牧还草工程实施对植被恢复和盖度增加有积极的促进作用。

图1 2014-2019年度退牧还草工程区内外盖度

4.2 产草量

干草产草量直接反应天然草原生产力状况,可反映出退化草原植被恢复情况。图2为不同年度工程区产草量变化。由图2可知,从2014年至2019年,同年度工程区内干草产草量均高于工程区外产草量。其中各年度工程区产草量分别671.99 kg/hm2、660.77 kg/hm2、1 041.8 kg/hm2、1 030 kg/hm2、1 402.9 kg/hm2、1 146.20 kg/hm2,分别比工程外628.50 kg/hm2、530.15 kg/hm2、867.90 kg/hm2、909.2 kg/hm2、1 072.6 kg/hm2、903.40 kg/hm2高出6.92%、24.64%、20.0%、13.29%、54.30%、26.88%。监测结果说明退牧还草工程实施对产草量有积极的促进作用。

图2 2014-2019年度工程区内外产草量变化

4.3 草群高度

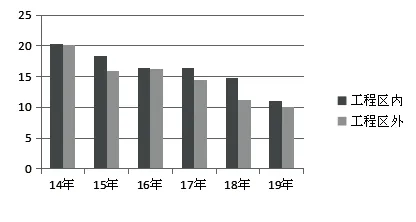

图3为不同年度工程区内外草地的草群高度变化图。由图3可知,从2014年至2019年,同年度工程区内草群平均高度均高于工程区外。其中各年度工程区草群平均高度分别为20.35 cm、18.41 cm、16.37 cm、16.42 cm、14.76 cm、11 cm,分别比工程区外草群平均高度20.18 cm、15.92 cm、16.27 cm、14.39 cm、11.27 cm、10 cm,高出0.17 cm、2.49 cm、0.1 cm、2.03 cm、3.49 cm、1 cm。随着建设年限的延长,工程区内的植株高度整体呈下降趋势,说明退牧还草工程使草群结构发生变化,工程实施对天然草原草群结构有积极的促进作用。

图3 2014-2019退牧还草工程区内外草群高度变化

4.4 植物种类组成

在天然草场上,草地生物群落植物种类组成与分布是草地生态系统的有机组成成分,也是生态系统功能的体现,它能够比较好地反映草地现状、草地的降水和土壤等自然条件同时也反映该草地利用和退化情况等,是评价草地状态的一个不可或缺的指标[4]。依据调查数据,2014年工程区内的草场主要类型为针茅型、蒿、杂类性为主,主要植物有本氏针茅、大针茅、狗娃花、星毛萎陵菜、二裂萎陵菜,山苦荬、赖草、早熟禾、冷蒿,铁杆蒿、茭蒿、火绒草、蓝刺头、车前、蒲公英、棘豆、狼毒等。近几年,工程区内的草场类型以针茅和蒿类为主,主要植物有针茅、胡枝子、茭蒿、隐子草、翻白萎陵菜、狗哇花等。工程区外主要植物有针茅、狗哇花、胡枝子、猪毛蒿、冷蒿、锦鸡儿等。对比研究发现近几年退牧还草的实施工程区内的植物种类组成较之工程外群落组成在物种上没有明显的差别,但是有些代表性的植物种类分布面积在工程内外的分布却又有很大的不同。工程实施后,工程区群落中冷蒿、狼毒、棘豆、委陵菜等植物和工程区外相比分布较少,说明工程区内生态环境有所改善,退牧还草工程对于改善草地生态环境有明显的效果。

5 工程效果评价

本试验研究表明,退化草地实施退牧还草工程后,通过草原围栏、退化草原改良、舍饲棚圈、人工种草、已垦草原治理、毒害草治理等综合治理工程措施,草地植被覆盖度、产草量均有一定程度提高。同时,草地的质量也明显改善,优质牧草植物增多,而毒杂草不断减少,草地的牧用价值提高。综合评价,退牧还草工程区恢复效果良好,退化草原改善和恢复。