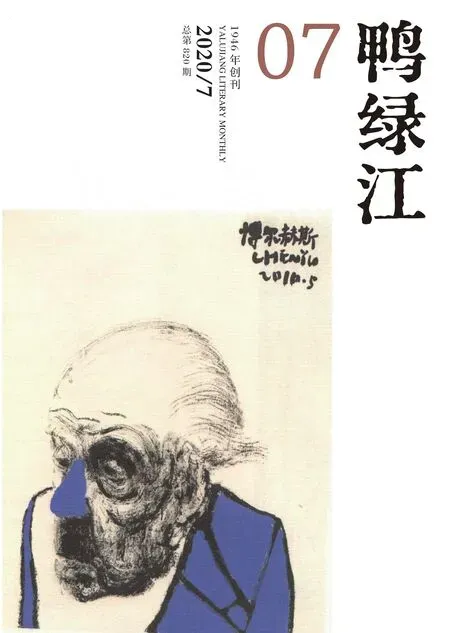

奥尔巴赫绘画语言研究

2020-11-12沈燕

沈 燕

一、奥尔巴赫的绘画语言形成机理

奥尔巴赫曾说“艺术就是忘记自我,根据本能行动,人们不断地变化与老去,记录正在进行中的事物是一件动人的事情”。或许只有像奥尔巴赫这样超越职业认知及时空遐想的人才能说出这样如此动人心弦却平静如水的话来吧。作为一名画家,奥尔巴赫没有尝试过多地用自身的绘画天赋来实现自身的绘画价值,而是通过单一的作品题材来不断地超越自身的绘画天赋,如他的作品视线不曾离开过伦敦的市景以及几个较为固定的模特身上,而且最不可思议的就是他这样的绘画几十年来一直不曾改变。他总是将颜料的色彩糅合与时间相结合,在几个不变的场景中不断地勾勒着“新的”画笔,同时其绘画语言的形成与作画追求也从未出现过叙事情节,而在几十年的伦敦绘画生涯中也始终未出现过有关伦敦社人群主体的作品,这或许也与他童年的遭遇有关。

另外,奥尔巴赫说“我态度的形成是有条件的”“在准确的重量分布的兴趣指引下而不是正确的形状,大量的真实变化在空间上,而不是在特别安排的联系”。他在意空间的真实性胜过客观形状的精确或者说正确与否,也在意客观实在的重量感或者说质量感,这表明他要表现的不限于完全的模仿而是“存在”感。因此,奥尔巴赫自绘画以来不断重复扮演“教师”与“学生”相互转化的两个角色,它不断地从传统和同时代画家作品中汲取养分,并结合自身的理解以及追求逐渐形成并丰富了自己的绘画风格和技巧,如马奈的简洁笔法以及把风景的质地回归为颜料的质地的做法,奥尔巴赫都全盘吸收并以新的形式呈现在了世人面前,这也是奥尔巴赫绘画语言形成的机理之一。

二、形体:奥尔巴赫的艺术与生活

奥尔巴赫作为一名犹太人,在童年的时光里和父母一直生活在德国柏林的富人区内,其父是律师,母亲是艺术生,他是独子。这也代表着假如没有德国纳粹的侵入,他可以持续快乐地与父母生活到老。但好景不长,1939 年他被父母送到英国躲避纳粹的迫害,他的父母留在德国,最后在纳粹集中营被迫害。或许是奥尔巴赫天生的艺术气质,也抑或是其悲惨的童年经历,在此后奥尔巴赫的创作中无不显露着那些“病态机理”的美,这也许是绘画的艺术表达,也许是生活的重新定义。

直到20 世纪50 年代往后,奥尔巴赫一直生活和工作在自己伦敦的工作室中直到奥尔巴赫的第一次画展,它是由海伦·勒索尔(Helen Lessore)在伦敦的美术馆所承办的。这或许为这位新表现主义画家的艺术创作提供了更好的支撑,也间接地使奥尔巴赫对亲情开始变得冷漠,也正因如此,奥尔巴赫的这种生活态度充斥着它所有的作品。如《从泰晤士看去的希尔建筑工地》(1959 年)等作品都以生活的态度充斥着作品的张力,这或许就是那种对艺术创作非此不可的执着态度,也是对于自幼亲情缺位的逃离和回避,它常常用画布与颜料来诠释对生命的理解以及对生活的态度,这种价值表现包含了他童年时无忧生活与悲惨生活的行为转变,即是一种苦难艺术也是一种自我磨炼的创作快感。同样,深入解读奥尔巴赫的绘画不难看出其中隐藏着不大不小的危机感,那是一种渴望而又逃避的生活态度,糅合着生活的气息,构成了新表现主义的艺术。或许在创作初期奥尔巴赫也难以理清其中的头绪,但艺术家终归是艺术家,奥尔巴赫太容易从运动的各项分子中博取自己的触觉,以浓厚的线条和色彩渲染住作品的外观,就如炉子上的冰一样主宰者自己的命运,用融化的水歌唱自己的生活,掌握着自己的情感与生活并将之隐匿于其中。

三、绘画:奥尔巴赫的质朴与真实

奥尔巴赫作画的态度超过了专注与自觉。正如上文所说,这是一种生活态度。对于奥尔巴赫而言,这或许也是一种修行,一种“无大患,心自在”的修养目标。通常而言,画家创作的灵感与作品的延续性往往是通过日积月累的修改与提炼凝结而成,但奥尔巴赫却不这么认为。他的工作态度似乎得全是“最新的”,如按照奥尔巴赫的风格,第二天的创作是全新的开始,得移除之前画的重新再画,他说秉承着辈德·库宁的说法,“除非不间断地为作品上新鲜的颜料,否则这幅画会像花朵一样凋零”。比如那幅《莫宁顿广场—清晨》(MorningtonPlace-Morning;1972 年)的作品就是一种从生活中走出来的质朴情感,这一点从他的工作与生活中就可以看出。这部作品同样完成于他那不大又不整洁的堆满画作,到处是颜料的遗留、无法落脚的工作室。这样的面积与环境怎能不具备质朴的生活态度与真实的情感透露。

奥尔巴赫的作品总是单一地在名字叫做“伦敦”的这块画布上作画,无论是他的人物画还是风景画,简单而抽象,却每一篇都能让读者感受到其中的真诚和时间。我们作为旁观者所认识到的只能是奥尔巴赫的情感观,正如他的作品一样,单一的淳朴,质朴到真实。即使面对不断涌现的各种流派以及不断变化的城市主角,都不会对他有丝毫影响,奥尔巴赫就是这种年复一年,日复一日,坚持着自己的原则及画像走派,不断前行的孤独者。他从未有过杂念,那是一种很纯粹和真实的作画动机,就心理学而言他是物我合一的一种艺术,这也是他的作品与生活的时间空间中所蕴含的质朴与真实。

四、情感:奥尔巴赫的痛苦与狂喜

奥尔巴赫的阅读空间总是充满痛苦与狂喜,这是其绘画语言基本情感的表达方式之一。他的痛苦根源或许来自作品的执着,也或许来自童年的顽固回忆,因为其作品的完成总是在重复着“抹去,重来,再抹去,再重来”。因此,第一次看到奥尔巴赫的作品时都很读懂他的情感表达,人们始终处于一种艺术生活转换、情感表达束缚的方式,乍一看,甚至第二眼和第三眼,奥尔巴赫可能都很难“阅读”。也就是说,你可能很难对实际看到的内容进行解码。这个困难来自于奥尔巴赫同时努力达到不同目标的实践:强烈的现实主义和近乎抽象的宏伟叙事,同时传达着第一眼看到的强烈情感,既新鲜又深刻。

而有的狂喜则是作品的最后诉说,这种狂喜你可以理解为一种病态的狂喜,也可以理解为一种作品完成而后不断超越的狂喜。而我更偏向于前者。因此,从他早起的画作作品中可以看出他的画作都是逐层构建的,既没有颜料的旋转,也不会再涂涂料,表面造成干扰。而从上世纪50 年代到现在,随着他持续深入艺术探索过程,你能看到在奥尔巴赫艺术中旺盛生命力和幸福感的特征开始涌现。到了60 年代,他开始使用更明亮的色彩,主要原因是他能够负担得起它们。西蒙·沙玛甚至认为奥尔巴赫是一位快乐的艺术家,一个令人难以置信的“自我放纵”的狂热艺术家,他以舒适甜美的艺术摆脱了战后拮据的生活状态。他的工作室就像一个抛弃了一切限制的地方,那里成为一个“糖果店”,这里充斥着敏锐感性的色彩,也充斥着痛苦情感,也承载着狂喜的起点。

五、艺术:奥尔巴赫的沿袭与重建

弗洛伊德和奥尔巴赫是一生挚友,奥尔巴赫被誉为“画家的画家”,他的艺术对弗洛伊德后期艺术风格的形成起到了很大影响。奥尔巴赫之所以被誉为“画家的画家”笔者认为都源于其对艺术的去常规化解读,这或许是一种主宰其创作的力量,即沿袭了绘画所强调的点、线、面又重建了绘画语言的表现主义,这是一种形态机理的运动变化,也是在动态行为中所捕捉的一些瞬间状态,既有完整的创作属性,又有残缺的轴线意识。

如《酒神巴克斯和阿里阿德涅》的作品中我们可以清晰地看到奥尔巴赫用条状的线代替了人物的感官,作品中的人们呈现出来的是一种动态线条,那是一种以力的形态来诠释作品机理的表现形式。它会以不一样的创作手法、艺术心理和抽象意识构成多方面的的情感状态,会以粗糙的视觉印象强硬突出客观写生的情感类型,使作品的创作机理及表现手法更为突出,也不断的冲击着人们的阅读视线。这种赋有强烈的情感表现手法及糅合了对传统艺术精髓的承载,也包含了大胆背离常人所想的绘画手段,它会巧妙地糅合两种不同的形态,使之更加具有冲击感和艺术感,这种不同寻常的艺术特征使观者耳目一新,极具冲击力和不可复制性。

总之,奥尔巴赫的绘画语言承载着其生活的态度,也包含着其对艺术的追求,那是一种对生活的执着,对绘画纯粹的情感。当我们深入解读并理解奥尔巴赫的作品后会发现,它的绘画语言艺术既具有“个性之破”,又具有“共性之立”,这种明显的特征呈现出了最本质的奥尔巴赫精神。