移动互联网与智能手机是婚姻的杀手吗?

——基于公开数据的实证研究

2020-11-11郭永昌

郭永昌

(安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246011)

一、问题的提出

智能手机成了当前社会离不开的通讯工具,其叠加的多种功能为人们的生活、工作与交流带来极大的便利,特别是网络社交功能的叠加一定程度上替代人们的面对面沟通交流,大幅度降低交流成本。从另外一个视角解析,智能手机网络社交的隐秘性,或许成为很多婚姻和家庭的杀手。2010年美国婚姻律师学会调查显示,社交网络的使用会导致离婚率的上升。《赫芬顿邮报》调查依赖社交网络如何导致感情破裂发现,盯着屏幕的时间挤占了两个人面对面的交流;夫妻在网上谈话对象的问题上并不坦诚;因为某事和前男(女)友又扯上关系[1]。法国夫妻关系顾问库谢说:“每天都会有一些因为彼此关系受到电脑影响的夫妇到我这里来就诊。女性通常会抱怨自己的丈夫一天到晚都泡在电脑上。”[2]科威特司法部的相关研究显示,科威特国内离婚事件有33%是由于夫妻双方沉迷于社交网络和智能手机应用而导致的。其中一名离婚女士表示,她的丈夫沉迷于社交网络,从而导致婚姻破裂。另一名离婚女士在接受采访时说,她的丈夫流连于社交网络,并做出了出轨的行为[3]。由此看出,因移动互联网与智能手机的普及而导致的家庭婚姻问题不止是中国特有的问题,是世界面临的普遍问题。

研究表明,社交媒体使用多的人婚姻质量和幸福感低,易陷入婚姻关系困境,易产生离婚想法。年轻夫妻白天忙工作,晚上玩手机,交流时间少,感情难以维系,易催生婚外情、婚外性的发生[4]。调查显示,智能手机的爆炸式应用正在破坏婚姻,并让家庭陷入分裂。60%的夫妇抱怨智能手机干扰彼此关系,“移动电子设备已成为爱情的电子敌人”[5]。相关报告显示,被调查者的配偶在陪伴自己时经常玩手机,其婚姻幸福度明显低于不经常或者不玩手机的。手机在带给人们方便的同时,也带来了巨大的感情挑战[6]。80后婚姻危机的3成案例都是由手机和网络引发的,而80后婚姻中70%的婚外情都与网络有关[7]。甚至有人大声疾呼:手机正在毁掉我们的婚姻!手机让夫妻变得疏远,让出轨变得轻而易举,引发矛盾和信任危机[8]。据某婚恋网提供的数据显示,通过网络社交软件找“小三”发生婚外情的案例在几年间增加了20%。80后的离婚咨询中,一半以上的婚外情都与网络有关[9]。我们不禁要问:移动互联网是否给中国婚姻家庭带来更大的挑战,移动互联网与手机是否是婚姻的炸弹?

当智能手机普及之后,很多家庭面对面的交流的机会被手机社交、娱乐与购物等软件取代,久而久之,家庭与婚姻在这种无声之中出现了问题。阿曼达在《身体与心灵对话》中提到,“目前人们不止一台电视,常常是每个人都有自己的电视。因此一些关于谁看什么节目的争论已经多余了,但是家庭成员的疏远与家庭凝聚力的削弱却日益加深。”由此说明电视给人们带来的沟通交流的障碍。如今智能手机功能远远超越电视,其影响也正在步入电视后尘,甚至有过之无不及。如果说电视是把人拢在家里自娱自乐,而手机则是异常开放的互娱互乐,众多社交软件的泛滥,让原本稳定的家庭出现不和谐的因素。

互联网与手机对家庭婚姻影响的研究主要集中在手机对家庭婚姻观念、手机与家庭生活平衡、手机与社会交往方面,有关移动互联网与智能手机对婚姻影响的研究成果并不多见,与主流家庭社会学丰富的理论成果相比,至今鲜有研究对互联网作为影响离婚因素进行系统考察。童佳丽发现上网的人比不上网的人面临更高离婚风险,有求于情感支持的人面临更高离婚风险,而以学习、工作、娱乐为目标的上网行为对婚姻的聚散不起作用。一旦互联网的使用挤压家庭休闲活动时间,严重影响家庭时间分配,会削弱夫妻间的日常互动,并破坏家庭情感支持功能的实现,互联网也将转变为一个不利于婚姻稳定的因素[10]。马小帆发现手机对城镇回族女性的消极影响,手机为婚姻带来了风险,也为生活中消费观念树立了负面形象[11]。朱富雷认为手机成为生活必需品,改变着人们生活,也危害着家庭成员的亲密关系[12]。鲁建坤选取1998—2011年中国31省的面板数据研究了网络、电视等大众传媒的普及对婚姻稳定性的影响,结果发现二者显著负相关,这一结果在控制了人口迁移率等诸多因素及变换包括静态面板模型和动态面板模型的多种回归模型后依然稳健[13]。

上述研究展示了手机与互联网与婚姻的关系,不同的观察视角得出不同的结论,但有一点是确定的:手机和移动互联网的使用提高了婚姻风险。为更好地解析手机对婚姻的影响,通过宏微观视角验证互联网与手机普及对婚姻产生影响,具有较大的现实意义。

二、手机对婚姻影响

本研究2001—2017年粗离婚率、离婚登记对数、移动电话普及率、互联网普及率与互联网上网人数来源于国家统计局网站年度区域数据,手机网民数、手机网民占比等数据来源于中国互联网路信息中心相关统计报告。部分数据资料来源于腾讯新闻客户端5万户调查结果。本研究运用spss22软件进行Pearson相关与线性回归分析。回归分析以粗离婚率为因变量,以互联网上网人数、移动电话普及率、互联网普及率为自变量。

(一)宏观分析

随着移动网络技术的发展和智能手机的普及,手机网民规模不断增大,占整体网民的比例也不断上升。截至2017年12月底,我国手机网民规模达7.53亿,手机网民占比由2015年底的90.12%提升至97.5%,手机成为应用最广泛的个人上网设备。

1.离婚率与互联网关联分析

纵观我国2000—2017年上网人数,增长最快的时段是2000—2014年,除2005年不足10%以外,其余年份均超过10%。随着上网用户的增长,年增长率逐年降低。互联网普及率在2003—2011年间均呈两位数增长,且年份之间波动较为明显;手机网民数增速最快的区间是2006—2010年间,2006—2007、2007—2008、2008—2009年间几乎呈现三位数增长,之后增速有所回落,但仍保持较快增长;移动电话普及率在2000—2011年间增长最为明显,特别是2001—2004年增长最为显著。离婚登记对数和粗离婚率年增长长期保持在8%左右,隔壁年份波动较大,如表1所示。

表1 我国2000—2017年上网人数、互联网普及率、手机网民、离婚登记对数,粗离婚率与年增长率

数据来源:根据中国互联网络信息中心发布的中国互联网络发展状况统计报告整理。

上述数据表明,在全国层面离婚率与互联网普及率相关度为0.981,与手机网民人数相关度为0.994,手机网民占比相关度为0.939,与上网用户人数0.776,上述相关性均在0.01水平上显著,说明上述指标与离婚率之间具有高度的一致性。

2.分年度互联网普及率与离婚率关联度

分年度相关系数的计算办法是,将全国31个省份的粗离婚率与互联网上网人数、移动电话普及率、互联网普及率进行相关性检验,获得各年份的相关系数,如表2所示。从全国纵向的时间维度考察,互联网上网人数、移动电话普及率与互联网普及率与离婚率的总体关联程度较低,除2011年移动电话和互联网普及率较高之外,其他年份普遍较低,即在全国层面,二者之间不存在关联性。由此说明在特定年份,上述三项指标不是离婚率高的影响或诱发因素。相关度低是因为各省份互联网普及率、电话普及率存在较大差异,但粗离婚率则差别不大,总体上一致性较低。互联网上网人数与离婚率均呈负相关,说明互联网上网人数多的省份,离婚率反而不高;而上网人数低的省份,离婚率比较高,二者没有直接的关联性。

表2 分年份互联网上网人数、移动电话普及率、互联网普及率与离婚率相关系数

3.分省份离婚率与手机用户相关分析

(1)相关分析。分省份计算办法是,将每一省份2009—2017年互联网上网人数、移动电话普及率、互联网普及率与离婚率进行相关性检验,获得结果如表3所示。从省份层面解析,离婚率与移动电话普及率、互联网普及率之间具有较高的关联性,说明二者的变化趋势趋于一致。甘肃上网人数与离婚率相关程度最高,达到0.995,其次是山东,为0.991,再次为云南,为0.989,新疆较为独特,二者呈负相关,为-0.596,上海、北京与天津三市相关程度较低。互联网普及率最低为新疆,为-0.544,其次为上海,为0.425,再次为西藏,为 0.624,天津为 0.738,北京为 0.714,浙江为0.844;移动电话普及率最高为山东,为0.991,上海和新疆呈现出负相关,分别是-0.299和-0.229,广东为0.064 7,几乎不相关,北京天津分别为0.512和0.437,内蒙古、西藏、青海,浙江、福建也相对较低。

表3 分省份互联网普及率与粗离婚率关联度

除重庆市以外的直辖市上述指标与离婚率的相关系数相对偏低。与其他省份相比,直辖市公共服务配套服务水平远高于其他省份,即电话普及率、互联网普及率水平高于其他省份,其变化程度远低于离婚率的变化程度,因其变化的同步性差,因而相关度相对较低;经济相对滞后、信息化基础相对薄弱的省份,电话普及率、互联网普及率提高的幅度大,增长率远高于离婚率的增长率,二者的一致性较低;新疆与西藏两个自治区独树一帜,移动电话普及率与离婚率相关度较低,且新疆呈负相关,说明广袤的地域,移动电话普及率与互联网普及率较低,但却保持了较高的离婚率,二者的一致性较低,内蒙古与之情形相近。

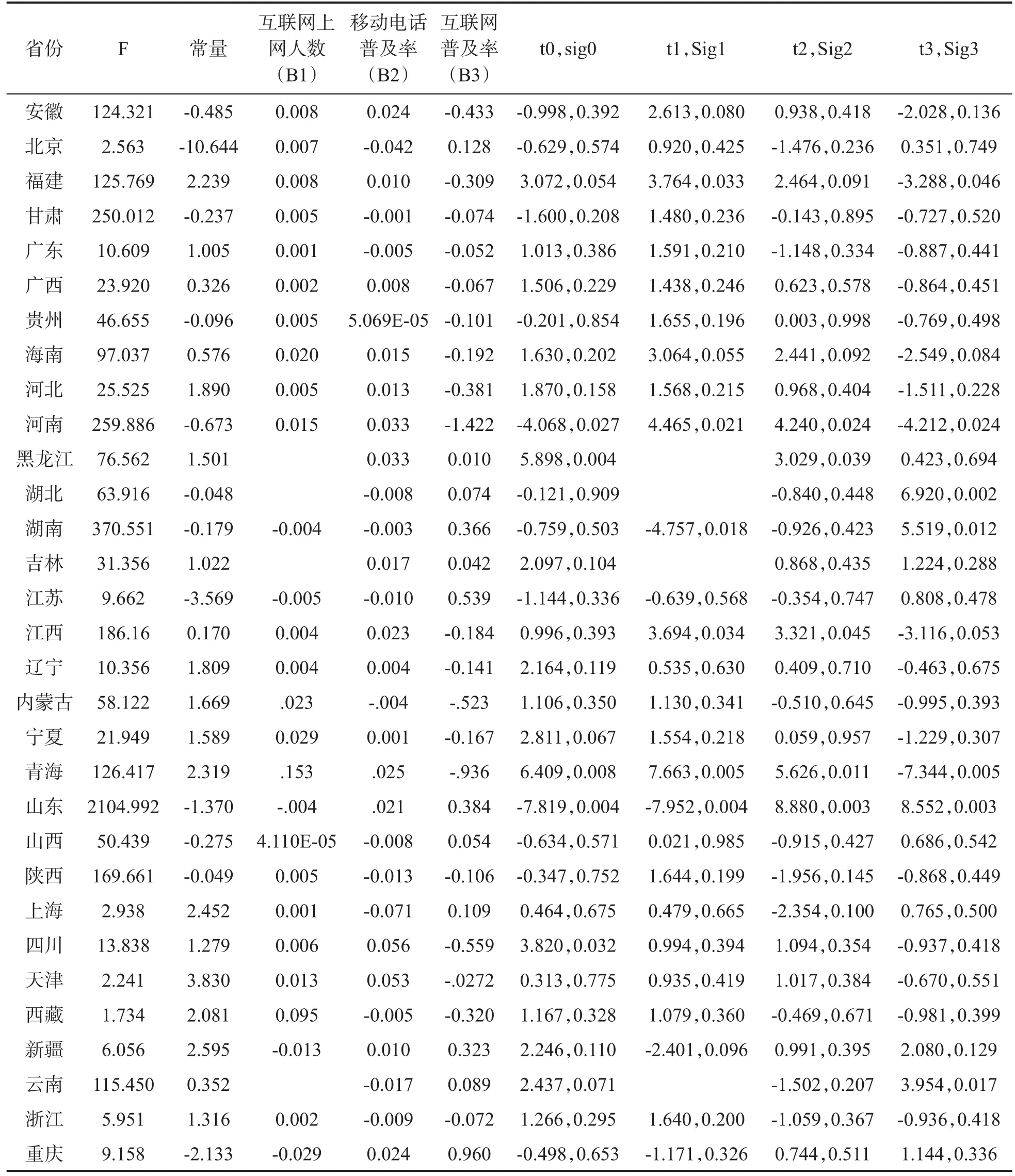

(2)回归分析。进一步检验影响的显著性,仅个别省份显著性较低,说明移动电话与互联网普及对离婚率的影响有限。从这一角度分析,中国离婚率较快增长,不是移动电话或互联网直接导致的结果。互联网上网人数与互联网普及率影响显著;河南互联网上网人数、移动电话普及率与互联网普及率均显著,黑龙江移动电话普及率影响显著,湖北互联网普及率,湖南互联网上网人数与互联网普及率显著,江西互联网上网人数与移动电话普及率影响显著;青海与山东上述三项指标影响均显著;云南互联网普及率影响显著,如表4所示。究其原因,主要移动电话与互联网普及的过程恰好也是离婚率上升的过程。不显著的原因主要是互联网与移动电话的普及率极高与极低难以对离婚率产生直接影响,特别是信息化水平低的省份,难以形成根本性的影响。

表4 离婚率与互联网普及率等指表回归的系数与显著性水平

(二)手机使用时间与社交APP使用

1.手机使用时间

随着智能手机的普及和功能多样化,手机使用时间有增加的趋势。当然,不同经济发展程度国家手机有所差别,发达国家国民使用手机时长不及发展中国家。据市场调研机构Counterpoint称,一半的智能手机用户每天在移动设备上花费超过5个小时,其中26%的用户花了7个多小时。发展中国家的用户使用手机的时间往往比发达国家的用户更长。如马来西亚的用户中有55%花在手机上的时间超过五个小时,而日本只有43%的用户每天在手机上花费3小时[14]。巴西人每天花在手机上的时间最多,平均每天近5小时;中国以每天3小时位居第二;排名第三到第八位的分别是美国、意大利、西班牙、韩国、加拿大、英国,每天玩手机的时间均超过2小时;而法国、德国相对较短,约1.5小时[15]。随着时间推移,手机使用时间有延长的趋势,如印度尼西亚、泰国、中国、韩国以及巴西在内的国家2019年较2016年智能手机使用时间平均增长了50%[16]。

2018年,美国成年人平均每天在移动设备上花费3小时35分钟,每年增加11分钟以上。2019年几乎所有花在移动设备上的额外时间都来自智能手机,智能手机将占移动时间的2/3[17]。2018年中国居民通过手机或PAD上网的平均时间为1小时53分钟。其中,男性2小时,女性1小时46分钟,20~24岁居民通过手机或PAD上网的平均时间最长,为3小时50分钟[18]。在时段分布上,自8:00-0:00点使用手机的用户占比均超四成,其中18:00~22:00点使用手机的用户相对最为集中,占比均在五成以上,且20:00~22:00点相对最高,达到51.9%。8:00~14:00点使用手机的IT网民比例均在45%以上[19]。由此说明,手机使用占据大量的时间,挤压了正常的家庭互动时间,由此引发家庭矛盾,最终升级为婚姻矛盾。

2.智能手机社交APP使用情况

2014年中国57%的用户在手机上安装APP的数量在11到30个之间,也有8.3%的用户安装APP的数量在50个以上。手机APP用户中有44.8%的用户每天使用手机时长达5小时以上,每天使用手机时长3至5小时的用户也有21.7%。由于智能手机的便捷性,再加上3G和4G网络的普及,用户使用APP的时长以及安装的APP数量将越来越多[20]。APP用于社交网络和观看视频占46%和42%,在线购物以12%的比例位列第三[21]。大量社交软件的使用,除必要的日常工作、生活与交流使用外,更多的是消遣使用,占用大量的时间和精力,对正常的家庭事务造成很大的冲击,特别是家庭成员共同参与完成的家庭事务冲击更大。从安装陌生人社交APP来看,安装5款以下最为普遍,总体上占50.7%,5款以上的占1.3%,没有安装的占48.1%;已婚人员社交APP少于单身和恋爱人员,如图1所示。一则说明已婚者正常家庭形态下对社交APP的依赖性不高,交流的意愿不强,APP使用频率低;再则已婚者即使婚姻存在问题,鉴于社会压力与相对繁重的工作负担没有过多的时间和精力投入网上社交,社交软件的使用只限于熟人与相对碎片化的时段之内,因而其使用率较低。

图1 全部人群手机社交APP安装情况

3.已婚人群社交APP使用情况

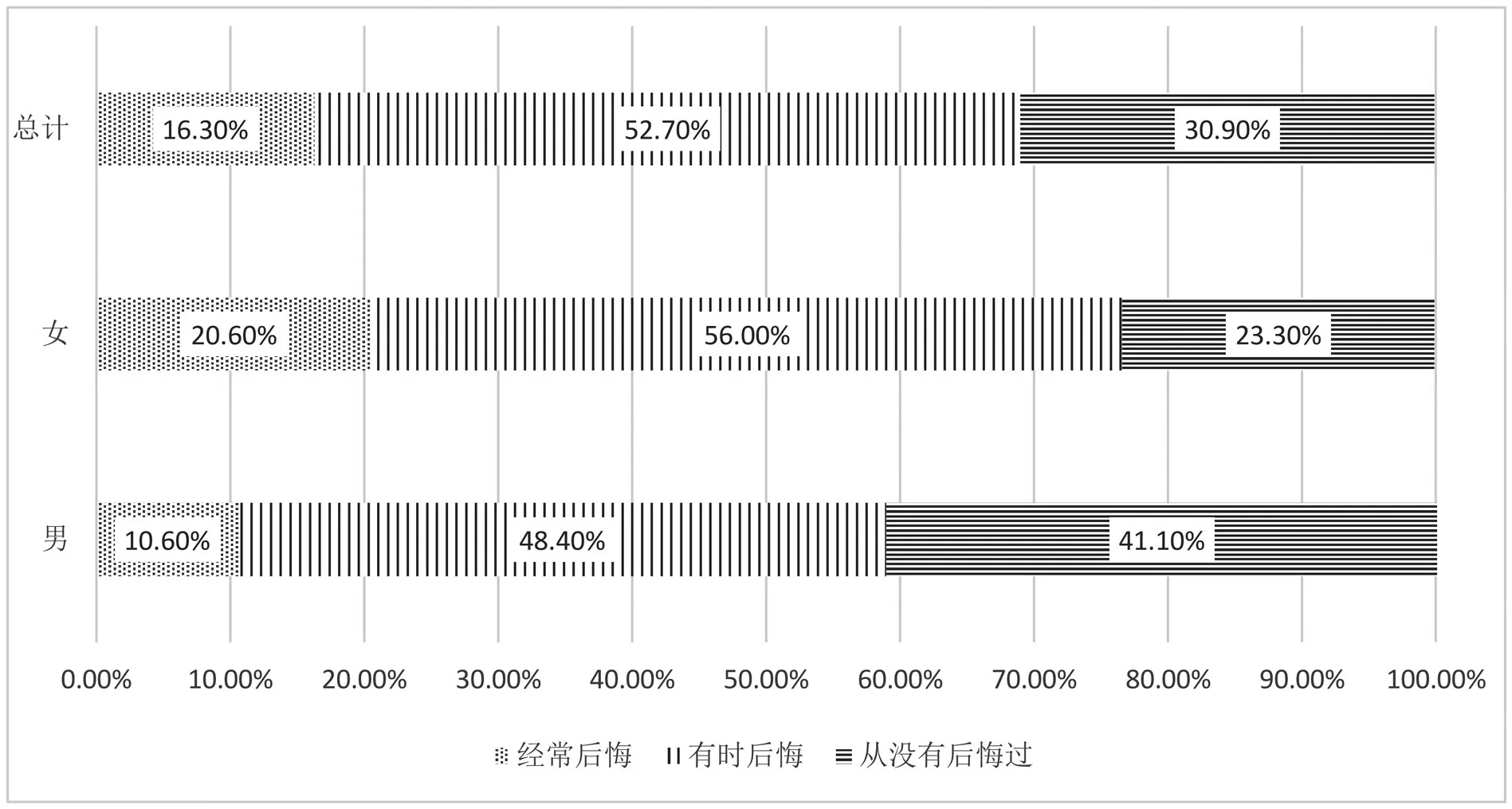

已婚者对婚姻的满意度不高,经常后悔与有时后悔两项合计占68%,女性不满意度更高,上述两项合计占76.6%,如图2所示。由此说明女性对婚姻的期望更好是婚姻产生问题的深层次原因。事实上,多数中年已婚男性因为较大的工作压力、较重的社会负担与较多的社会事务在一定程度上冲淡了对婚姻的关注度,对婚姻的期望值不高,尽管婚姻质量不高,但不至于解体。

图2 分性别已婚人员陌生人APP与婚姻满意度关系

经常后悔者装有社交APP的比例远高于时而后悔与从没有后悔者,由此说明,对婚姻满意度低的人员通过社交软件与熟人或陌生人沟通,以此获得安慰或者交往的机会。后悔结婚大量使用APP还是使用APP后悔结婚是无法得知的事情。后悔结婚的人装有更多的APP目的是获得更多的情感寄托与婚姻期望;如果将社交APP仅作为一种表达方式,则这种方式所表现出的诉求是以弥补婚姻缺为主要目的。

图3 已婚人员陌生人APP与婚姻满意度关系

通常情况下,社交软件的安装更多的是满足日常事务的沟通与联系,情感交流仅是其中的一部分。对于大部分婚姻没有矛盾的家庭与人员来说,安装社交软件完全是满足日常沟通联系的需求,并无其他目的;对于那些尚存婚姻风险的已婚者来说,手机社交软件无疑建构了另外一条通道。借助互联网的推力,那些拥有婚姻诉求的人群获得更到的搜寻范围,获得更多的关联信息,加剧现状婚姻的危机。

三、移动互联网与智能手机诱发婚姻问题的成因分析

(一)移动互联网与智能手机剥夺了大量的家庭互动时间

移动互联网改变了家庭成员之间的时间匹配,时间更加碎片化。改变了偏好匹配度,完整交流时间大幅度减少。在信息不发达时代,家庭成员之间价值观与偏好可以相互渗透,最终接近或趋同,但移动互联网时代价值体系因网络的便捷性与海量信息中逐步趋异,个人偏好与兴趣甚至价值体系紧跟网络媒体,伴随网络热点跌宕起伏而非成员之间的交辉共鸣。

手机绑架了人们大量的闲暇时间,丰富多彩的娱乐、购物、社交体验异彩纷呈,很多人无暇顾及现实的社会交往与生活方式,将大部分时间交给手机,忽视了现实生活的时间分配,造成互动与沟通困难。有报道称,因为社交软件的普及,妻子爱上网聊,并常与网友约见。此外,自己曾是家庭的经济支柱,自从妻子不再做全职太太,经济独立后,加剧了夫妻感情破裂。“一有时间就在网聊,常和网友约着打麻将、唱歌、踏青什么的。就是这些社交软件多了,我们之间的沟通才越来越少”[9];“我们的日子过不下去了,老公一天到晚就捧着个手机,没有交流与沟通。”找老公是找依靠,在生活和精神上都无法得到依靠,这种婚姻已经名存实亡[22]。手机过度依赖者耗费了过多的精力和注意力,宁愿活在虚拟的世界里,也不愿意将时间和精力投放到现实的世界里。曾有一对夫妻在没有离婚之前一段时间全部用手机沟通,即使坐在一起也无话可谈,每次约见则不欢而散,尽管不涉及子女归属与房产的问题,交流不畅是导致其婚姻解体的重要原因。过度的手机依赖降低了家务分担、子女看护、沟通交流等方面的时间。由此说明,移动互联网不是离婚的直接推手,但是婚姻解体的导火索。

(二)移动互联网与智能手机改变了人们的婚姻价值观

互联网使人们认识世界的参照系发生了质的变化,在无互联网时代,家庭比对的参照系是熟人社会,通过直接的接触获得家庭与群体的认知,但在互联网时代,家庭生活的参照系转变为更为广阔的陌生人社会,多重的价值观促使其对家庭认识发生深刻的变化。当非接触式交流大行其道甚至成为一种潮流时,社会交流形态已经发生了巨变,即由书信、电报、电话演变到互联网交流,从单向信息流动转变为网络信息流动时,由时间跨越转变为空间跨越的交流形态将直接影响人们的社会交往形态。

互联网由熟人社会向陌生人社会转变,社会交往圈的不断变化,致使参照系多样化,潜在的影响与显性的影响冲击着人们的价值体系,通过时空转换造就了二次元的婚姻家庭价值体系。同样,互联网构筑了虚拟与现实的双重社会体系,使人们不断的进行虚拟与现实的转换,甚至虚拟与现实的互换。在现实社会中每个人的社会角色是相对固定的,但在虚拟社会不同的场景其社会角色是不同的,恰是虚拟社会的这种多样性,给了其改变现实社会角色的欲望,通过角色转换来改变现实的束缚。

在个体交往层面,基于互联网的影响,交往的形式由家庭中心主义转变为个人中心主义,以自我为中心的交往方式大大弱化群体的约束力,个人的自由度得以空前释放,使家庭的粘度随之而降低;在群体层面,共享的核心理念催生了网络化的社会关系,使原有的单向联系变为复杂的多维联系,在中心度降低的同时,彼此之间的活跃度也降低,即社会成员之间的依赖成为普遍性与常态。在社会层面,社会对婚内出轨具有极高的容忍度,一定程度上纵容了这种不合理行为,进而形成一种负反馈,弥散于社会,产生了深刻的社会负面影响。

(三)互联网与手机社交的私密性降低了夫妻之间的置信度

手机信息沟通的私密性,对熟人与陌生人产生同样的限制效用。手机设置密码在保护手机持有人的隐私的同时,也设置了一道隔离屏障,将陌生人与熟人一同挡在屏障之外。因为这样一道屏障,夫妻之间无法知晓对方的社会交往的真实情况,是否有超越婚姻家庭的越界行为不得而知,长此以往,夫妻之间的置信度下降,因为手机引发家庭矛盾,最终上升成为婚姻危机,加剧婚姻风险。

移动互联网将人们从电脑边解放出来,利用手机这个便捷的载体,可以无时无刻的通过网络进行联系,移动互联网在原有无线通讯基础上功能的扩张,使联系的方式和渠道发生了巨大的变化,通过共享平台或获取信息,如朋友圈、QQ群、微信群等可以进一步进行点对点的联系,同一个群里部分成员之间尽管不是熟人关系,但基于同一平台,即使未谋面也可以进行各种各样的交流和联系,甚至转入点对点私聊。这样一种信息共享机制无疑扩大了人们的社会圈。对于已婚者来说,认识异性的机会大幅度提高,进行私密性交往,即使没有风险也不被轻易识破,婚内出轨风险大幅增加。通过手机APP所产生的婚姻风险并非是当事人主动行为,被动的诱发的因素而导致的风险也是重要的方式之一。即被动的“聊”与“撩”,即使偶然,但对方的言语一下刺中被聊者敏感的神经,便会投入时间和精力应对对方投来的关怀。特别是面对困难困惑,家庭情感缺失,缺少家庭社会关爱等因素,极易出现情感动摇。久而久之经不起对方的情感冲击与洗礼,便会偏离婚姻轨道。

(四)移动互联网与智能手机促使家庭的轴心功能的弱化

手机APP不断丰富,推促人们社会交往圈不断向外延伸,将传统的熟人社会关系延伸到陌生人的社会关系,降低了熟人社会的依赖,特别是家庭成员依赖。家庭的小型化与功能简单化,促使婚姻承载的使命大幅度降低,除了完成子女生育、教育等单方无法实现的职能之外,其他职能均不再由夫妻双方共同承担,家庭向心力的弱化。特别是“80后”的AA制的消费方式与理念促使家庭轴心功能弱化,夫妻双方相互依赖程度减弱。

移动互联网的广泛使用,使家庭生活缺失直观的参照系,虚拟与现实的互换致使家庭的基本功能都已动摇,无直接交流的生活方式成为可能,网络交流替代家庭交流的现象相当普遍。移动互联网与物流业的相辅相成(手机与快递)成全了那些不牺牲任何体力就能完成消费行为的家庭成员,弱化了成员之间的生活必要性的依赖,功能替代性强,促使家庭的粘滞力显著减弱。

四、手机对婚姻影响的正向导向

(一)减少家庭成员在一起时的手机使用时间

降低手机占用大量时间,将本该面对面交流的时间归还给家庭成员。适度降低对手机依赖是缓解家庭矛盾的有效手段。(1)让渡出一定的交流时间,减少手机占用时间,将之转化为面对面的交流时间;(2)充分运用手机高效率节约办事时间,将节约的时间转化为家庭成员交流沟通、承担家庭事务时间,实现家庭成员之间更加充分的交流;(3)家庭成员要为获得面对面交流做出必要的努力,让渡各自的手机上网时间来弥补生活中的交流时间,通过时间让渡获得情感回归。

(二)调整家庭生活中手机使用状态

通过一定的协商机制建立家庭事务条约,约定手机使用要求、共同家庭事务时间,约定家庭成员参与时间与非电子产品娱乐时间以及家庭事务计划等,通过调适与平衡与其他事务来强化家庭成员的沟通交流机会,除必要的刚性手机与网络使用外,尽可能减少利用手机社交、娱乐与购物时间,充分让渡出家庭成员共同相处的时间,形成正向的沟通交流氛围。

(三)有针对性地建立家庭与婚姻辅导和干预机制

夫妻一方因长时间不沟通、故意疏远造成精神伤害的“冷暴力”现象也算家暴。判定冷暴力与否,主要在于是不是长时间、主观故意疏远和不沟通,沉迷手机只是个表现形式[23]。由于手机使用产生的家庭矛盾,除依赖传统的家庭与社会网络固有的弥合方式,社区家庭婚姻辅导与干预也是修复家庭矛盾的重要举措。在资源有限的情况下,制定一项由手机提供给年轻人的干预措施是可行的[24]。通过以用户为中心的设计过程,计划、研究、分析、设计、实现、评估、记录和准备移动电话应用概念原型的培训文档[25]。探索建立“婚姻辅导机制”,在社区设置“婚姻家庭辅导室”,由专门的社工进行辅导与干预。比如南京市玄武区的“连理树”工作室,离婚“劝和”成功率达7成[26]。

五、结 论

中国离婚率与互联网普及率、移动电话普及率具有较高的关联度,二者的变化具有较高的一致性。从分时期角度分析,全国离婚率与移动电话普及率与互联网普及率关联度不高,与各省份现代化程度所处的不同阶段有较大关系;从分省份角度分析,离婚率与上述二项相关度较高,但省份之间存在一定的差异。在全国宏观层面,移动电话与互联网的普及对离婚率的影响有限,手机并不能构成离婚率增长的主导因素,在信息化程度较高或较低的省份,影响尤不明显。移动互联网与智能手机不是婚姻的直接杀手,而是婚姻问题的诱发因素。手机作为一个普通的通讯与交流工具,并不具有任何破坏性,但手机及网络使用的特殊性对婚姻家庭形成巨大的冲击。家庭生活需要降低对手机的依赖,尽可能降低占用家庭互动交流时间,调整手机使用方式,将时间、精力与情感让渡给家庭成员。