民国前期学生自治思潮下省立安徽大学学生社团述论

2020-11-11朱晓凯

朱晓凯

(安徽师范大学新闻与传播学院,安徽芜湖241002)

西式大学在传统书院废墟上的迅速崛起和西方教育理论与办学经验的落地生根,造就了20世纪前期中国教育界一个个非同寻常的景观,引发了一波波遍及各地校园的思想风潮,学生自治即为其中之一。

“学生自治”概念源于西方中世纪大学。近代以来,其核心逐渐向“三者同权论”转化,即学生与校长、教师地位平等,三者共同参与大学管理。然而当这一教育理论自民国初年传入中国后,在各大学却普遍以组建学生社团的形式表现出来。所谓“学生社团”,指的是学生“在自愿基础上结成的群众组织,这些社团可打破年级、系科以及学校的界限。团结兴趣爱好相近的同学,发挥他们在某方面的特长,开展有益于学生身心健康的活动。”[1]由此可见,民国前期中国大学学生自治的内涵已与西式大学有所不同,其目的并非是为推动学生直接参与大学校务管理,而主要是为培养学生自治能力,发挥学生兴趣爱好,丰富校园文化生活。

民初以降,学生自治不仅受到学者和教育界人士鼓动,也为各大学学生所推崇。近年来,学术界从当时学者相关的理论阐述、学生自治活动的组织运转以及国民政府的管理控制等多个层面对民国前期学生自治思潮进行梳理,取得了不少研究成果。不过在涉及个案研究时,研究者目光却大多伫留在北大、清华、复旦、东南、东吴和厦大等当时政治、经济较为发达地区的知名大学,对中西部地区大学的学生自治活动则鲜有涉及。此外,相关研究对学生自治宏观层面的问题着墨较多,却对诸如学生社团运作等微观层面的内容关注较少。凡此种种难以让人全面了解民国前期中国大学学生自治的真实状况,也使得一些结论不免有失偏颇。

2017年7月,安徽师范大学出版社影印出版了《安徽师范大学馆藏〈安徽大学校刊〉专辑》(下简称“《校刊》”)三册,该《校刊》是1929年5月安徽大学(注:1930年6月后安徽大学被正式定名为“省立安徽大学”,下简称“安大”)创办一年后,由该校出版课(组)编辑出版、文美印刷局代为印刷的,它4开4版,刊名由时任校长王星拱题写。《校刊》后陆续更名为《安大周刊》《安大新闻》和《安徽大学周刊》等,于1937年11月停刊,共出报286期(《校刊》收录209期,缺77期),主要刊登安大教学、科研、行政、管理、人才培养和社会服务等日常新闻,因发行量大(初每期发行300份,至1933年突破4 000份),在全国各大学和文化机关广泛交流,而被时人誉为“在大学刊物中为风行最广者”[2]70。其中刊发的布告、通告、会议、专载、草案、研究、学则、规则、活动、记录等信息尤为珍贵,记载了安大建设发展史上一些相当重要的事件,是研究安徽近代高等教育不可或缺的文献资料。本文拟依托《校刊》所载大量报道,对民国前期学生自治思潮下安大学生社团活动作一初步梳理,以期填补相关空白。

一、安大学生社团兴起原因

(一)受风靡全国的学生自治思潮影响

1919年4月,美国著名学者杜威应蔡元培等人邀请来中国考察。在此后两年多时间里,杜威在中国各地进行了一百多场演讲,足迹遍及十余个省市,内容囊括实验主义哲学、政治学、教育学、伦理学等,其中在教育学方面,有关学生自治的内容占据了重要部分。杜威在演讲中反复强调应通过提高学生自治能力,即“遇事由学生自提议、自判断、自负责、自己管束自己”,以达到养成社会道德之方法[3]。杜威这些观点对中国教育界影响极大,北大校长蒋梦麟、南开校长张伯苓以及教育家陶行知等教育界知名人士均对此积极呼应,学生自治思潮逐渐为中国各大学普遍接受和采纳。

1928年4月安大成立后,从刘文典、程天放等艰难草创,到王星拱、程演生等戮力推动,再到傅铜、李顺卿等顺掌校政,历任校长虽政治倾向、学源背景和教育观念各有不同,但在秉持学生自治这一办学理念上,态度却是一致的。如1929年2月接替刘文典任校长的程天放,在美国留学期间就极为推崇学生对于团体生活的热衷,他说:“美国同学对于各项团体生活——如演讲、辩论、写作、音乐、跳舞、戏剧、各种游戏和各项运动等——情绪的热烈”,是“美国一切事业突飞猛进的动力”[4]。他就任校长后,非常注重培养学生集会结社的习惯和服务社会的精神。1930年6月接任校长的杨亮功认为,“大学的目的,一方面在养成领袖人才,领导社会;一方面在造就专门人才,为社会服务。”[5]51历任校长理念如此,学校管理层态度亦然,如在王星拱校长任内担任教务长的经济学家陶因,在给学生训话时就说:“从前的人可以闭门修养,那是修养私德,我们现在要在团体中养成公德,外国人常说我们中国人是一盘散沙,因为我们中国人没有组织的能力,我们要训练这种能力,要在团体中——学校中训练起,我们除了求智外,要自动的养成团体的道德,和组织的能力。”[5]22

遍览《校刊》可见,对于学生在自治思潮下组建各类社团,安大校方的态度是积极的,一些原则性的认识也始终被遵循。

一是鼓励组建学术型社团。大学乃研究学问之所,这是安大上下形成的共识。程演生校长指出,“对于学术团体之组织,(校方)可尽力奖掖。”[5]174在其任内担任教务长的丁嗣贤对此态度鲜明:“对于研究学术的团体或组织,(校方)历年特别予以提倡。例如经济学会,政治学会,教育学社,及化学会文学会等,都是纯以探讨学术为目的的,学校当予以极端的奖励和诱导,以造就研究学术的空气,期于课外作业有所补益。”[2]97

二是提倡组建文体型社团。陶因认为,由于学术型社团仅限对专业学习有兴趣的学生参加,因此“若要全体同学有机会接触,我们应有娱乐团体的组织。这娱乐团体,种类甚多,例如郊外施行团,运动会,及戏剧社等,我们都应竭力提倡。”[2]118

三是反对组建“含有部落思想”的社团。校方不赞成学生将时间浪费在同学会、同乡会等所谓的“无益”活动之中,正如在程演生校长任内担任事务长的孙传瑗所称:“对于含有部落思想之同学会,殊无组织之价值。……若每一区域俱有一组织,则非返至原始时代不可矣。”[5]174丁嗣贤也指出:“倘诸同学将同乡会的组织充分发展起来,学校秩序便很容易陷于纷乱,故本校对于具有畛域观念的同乡会等采取缔的态度。”[2]97因此对于如赣籍同学会、南昌同学会等带有明显地域色彩的学生社团组建申请,校方一律不予备案。

(二)与皖省内外时局变化有关

安大初创时,“学校处境极为恶劣,皖省政局一直动荡不安”[6]59。其时五四运动波澜仍在,不少青年人常将以一己之力与社会抗争同学生自治挂起钩来,进而引发多起学生与教师、校长乃至社会机关的矛盾与风潮,安大学生亦称:“自五四运动以后,学生算是政治改革运动的中心,也算是民众运动的提倡者,可惜渐渐为政治野心家利用,对外的目标一变而为对内的运动,推翻校长,撤换教员,迎此拒彼的怪现象,层出不穷。”[5]44学校创办仅半年多,省城安庆就爆发了“安大学生夜闯女一中”风潮,安大部分学生乘机提出撤换省立第一女子中学校长程勉的要求,而“驱勉风潮”又直接导致主持校务的刘文典离开了安大。由于“安大在安徽一省为最高学府,负有发扬全省文化的重大使命”[5]14,因此“外界对于安大,常多方责难,以为凡关学界纠纷,皆系安大所做”[5]173。

此时,国共两党第一次合作已经破裂,国民党当局正在全国进行大规模的清党反共。大学乃青年聚集之地,自然成为其防范中共思想渗透的重点区域。安大创办后不久,中共和共青团就在校内成立了秘密组织,因此国民党安徽省党部经常派人来校内搜查所谓中共“嫌疑”,时常“派人将学校宿舍包围,拘捕学生”[6]60。据1929年11月6日《校刊》报道,“上周因为职员和同学中一二人有(中共)嫌疑的关系,党部派人来查,在本科带了一位职员去……预科有一个已经开除的江某亦有嫌疑,党部来查时,他已出去。”[5]21当时在安大就读的学生刘真曾回忆:1929年底,其同学赵如阔“因参加共党活动,而被请到情治单位问话”[7]19。

因此,无论是从所谓稳定“秩序”、维护“校誉”出发,还是考虑到不去招惹“麻烦、事端”,安大校方都认为必须反思校务有无“可议之处”,而反思的结果之一就是要在去政治化前提下去推动学生自治的展开,将学生精力和注意力转移到能受到校方管控的各类社团活动中去。在安大首届毕业生典礼大会上,郝耀东教授就向校方建议:“训育方面宜注意积极指导工作,应由训委会编制各种课外活动指导方案令负责分别指导实行。……(学生)宜养成自治及守法习惯,国家社会所以能成立,全赖个个人能牺牲小我,秩序安宁方可保持,此种自治能力应在学校内养成。”[5]186

(三)为顺应在校及毕业学生的共同期待

尽管校方对学生自治理念一直极为认同,但因饱受经费短缺和派系斗争侵扰,安大建校初期,“全部份的力量全用在维持学校方面,至于整理和发展学校尚谈不到”[5]46,因此学生开展自治活动举步维艰,加上安庆不同于北京、上海等经济、文化发达的都会城市,“学术研究之空气异常淡薄,教育尤为落寞”[5]79,故而学生对于组织社团普遍抱有强烈期待,呼吁“不应先他人的指挥而后自治”,而应尽快“组织一个努力同心的自治团体”[5]7。

学生胡芬投书《校刊》称:安大“充满着消极的沉沉暮气,学校的精神委实衰弱到万分!我们知道学校精神的振与不振,是要看全校各个分子——教职员和学生——的活动与不活动;全校各个份子的活动与不活动,是看他们有没有集会,现在我们校里关于学生会,膳食会,游艺会,演讲会,文学研究会,科学会,社会学研究会,消费合作社,俱乐部,等等的组织一点儿都没有,真是可愧,真是可叹!”[5]31学生舒纪维在《校刊》上刊发评论,将学生自治难以开展的矛头指向学校管理层,指责他们“平时对于学生是不理的,甚至对于学生的种种活动或组织对内对外的运动,不独不愿意负领导和提倡的责任,并且有时还暗中制止,疑神疑鬼的怕学生有团结来闹乱子,疑学生有什么反对学校的计划和行动”。[5]44有些毕业生也投书《校刊》,表达了欲组建“同学会和学术研究团体”的愿望,以期维系与母校的联系。如毕业生毕乃玄就建议,可将“毕业同学会设于母校。每月由同学之负责人调查一次。未毕业同学,各将每月研究情形,依照同学会制定之表格,详细填交毕业同学会,由会每月出刊物一次,将有关之各种情形,详细记载,分发各已未毕业同学。”[2]115

有鉴于此,《校刊》自创刊伊始便格外重视刊发与学生自治有关的稿件,编辑部在征稿启事中多次吁请学生提供“团体生活消息”[5]12,或“本校学生活动之消息与照片”[5]17,并将其列为“最欢迎的文字”之一[5]28,目的便是希望能呼应学生期待,在安大校园内营造出学生自治的舆论氛围。

二、安大学生社团运作概况

(一)类型

安大学生社团大致可分为学术型、文体型和联谊型三种类型。

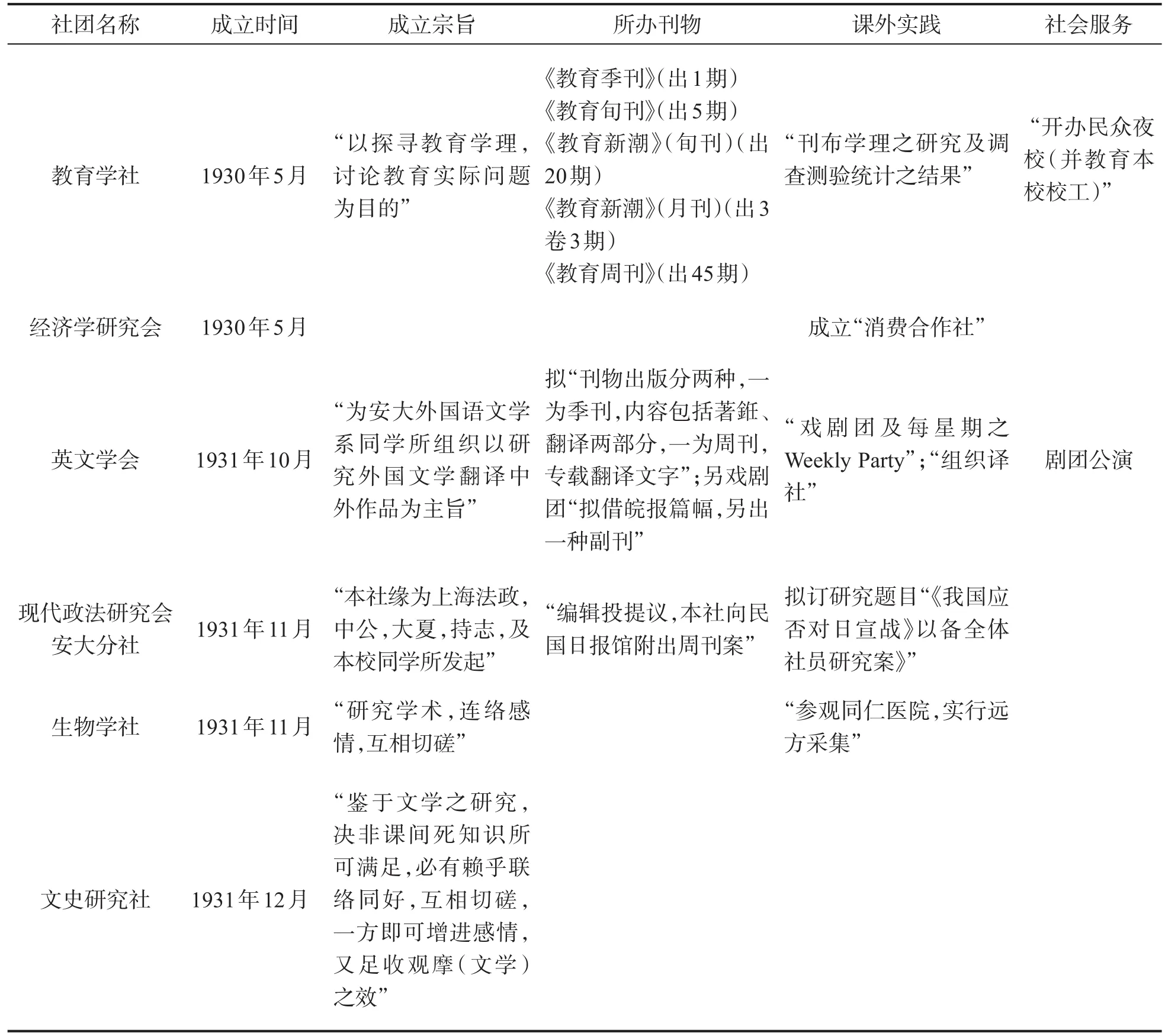

1.学术型社团

在校方倡导鼓励下,“诸同学身居全省最高学府,负有领导学术研究之责”[5]79,这成为全校师生之共识,因此学术型社团理所当然成了学生社团的主角。安大学术型社团不仅数量多、范围广,而且大多宗旨明确、组织完善、活动频繁,在校内外影响也最大(见表1)。

以教育学社为例,该社于1930年5月由哲学教育系学生发起成立,是“安大各种课外活动团体中资格最老而成绩最优者”[2]234,其成立宗旨为:“一方面探寻学理,一方面讨论教育实际问题,切实诊断实际状况,明其症结之所在,以谋改造。”[5]79在“探寻学理”方面,该社聘请了一些“学识渊博”的教授(如周予同等)担任顾问进行指导,定期举行读书报告会,并不时邀请校内外人士(如安徽省教育厅厅长于恩波、安大文学院院长谢循初等)围绕教育话题进行演讲;在“讨论教育实际问题”方面,该社开展了诸如“调查测验及统计安庆市各级教育现状”“发行刊物,刊布学理之研究及调查测验统计之结果”等各类社会调查活动[5]80;该社还为社员拟定了一些与当时教育现状相关的课题以供研究,如“儿童是否应当公育”“本省师范学校独立的问题”以及“义务教育应当怎样普及”等[2]41。

在服务社会方面,教育学社开办了“民众夜校”,并于1930年5月面对校外招生,“将近月余,就学者,除本校校工四十余人外,尚有本市各小学之补习生,及失学儿童六十余人,共编为三级,担任教课者,俱甚热心,故师生感情,颇为融洽”[5]86。至次年10月,民众夜校“上课学生已达八十二名之多”[5]108。由于报名者“极为踊跃”,该社曾一度考虑要“增添班级,建筑校舍”[8]138。后来因为教室不敷使用,录取人数有所控制,如民众夜校于1937年上半年对外招生时,“报名者达七十余人,以教室座位有限”,仅“录取四十五人”[8]203。

教育学社先后创办刊物五种,分别为《教育季刊》(1930年6月创刊,出版1期,发行1千份)、《教育新潮(旬刊)》(1931年11月创刊,出版20期,发行2千份)、《教育新潮(月刊)》(1932年由《教育新潮(旬刊)》改版,出版三卷3期,发行1千份)、《教育旬刊》(1932年6月创刊,借《民国日报》副刊版面,出版5期,发行5千份)和《教育周刊》(1933年12月创刊,借《皖报》副刊版面,出版45期,发行5千份)。这些刊物除向学生征稿外,也向国内专家学者约稿,当时著名学者如杨廉、谢循初、周予同、郝照初、范寿康、姜琦、赵廷为和罗季林等均为特约作者,可见刊物质量还是有一定水准的,《校刊》就曾多次盛赞教育学社“对于教育界颇有相当之供献”[2]234。

教育学社是安大学术型学生社团中最为典型的一个,其他学术型社团虽活动多寡不一,但运作模式亦大抵如此。

表1 安大主要学术型学生社团一览

民众法律协助会1932年6月“为全国同胞尽法律协助之义务”化学学会政治学会1932年10月1932年11月“因应于国防化学之重要”“为研究政治学术,及联络感情起见”编辑“安大化学”“参观监狱反省院”社会科学研究社 不详 “以研究社会问题为主旨”“曾假民国日报出版‘社会科学’周刊”;“假皖报出版周刊”“发起组织农村调查”;组织演讲竞赛会;数学会经济学会1933年5月1933年10月“以研究数学及介绍数学知识为宗旨。”“鉴于课外研究之重要”成立消费合作社法律学社1933年11月“鉴于平时所学,多系偏重学理研究,无司法实务实习之机会,特发起组织法律学社”“特主编《法律问答》、商假《皖报》一部份篇幅、逐日刊载”成立“假法庭”“主编《法律问答》、商假《皖报》一部份篇幅、逐日刊载、凡各界人士对于法律上有所疑难之处、一经函询、即详为解答”新闻学会1934年11月互励学社1935年春“以互相砥砺研究学术注重于社会科学之范围为宗旨”“假皖报副刊出版‘互砺周刊’一种”文史学会1935年3月 “以共同研究文史学为目的”拟“出定期刊物两种:(一)文史周刊;(二)文史季刊”

2.文体型社团

安大文体型社团前后约有10余个,其中文学社团最多,约有6个;戏剧社团次之,约有3个;其余为体育、音乐和摄影等社团(见表2)。

安庆虽偏于安徽一隅,但因是桐城派故地,受此影响文风亦甚帜,尤其是文学氛围一直相当浓厚。以成立于1931年6月的文学社团塔铃社为例,该社为安大“爱好文艺之同学及教授联合平沪各著作家组织之团体”,因“成绩斐然,颇为社会人士所注目”[5]171。其创办的文学刊物《塔铃》“销售甚广,颇得社会之称扬,及文坛先辈之赞许”[5]100。当时受聘在安大执教的一些作家和诗人经常参与该社活动,如名誉社员、诗人朱湘在社庆周年纪念日时,便曾与其他作家一起前来演讲,介绍西方名著和文学流派。女作家苏雪林和冯沅君在安大文学院执教时,积极介入学生社团活动,大力培养学生的文学兴趣,影响很大。以苏雪林为例,她于1930年秋来安大执教后,时任《塔铃》主编的理学院物理系学生张先基便频频向其约稿。“为浇灌安大这株文学幼苗,同时也鼓励学生创作”,苏雪林“极其认真翻译了雨果著名长诗《海岸畔之散步》,工整地抄送《塔铃》编辑部……这首译诗“让安大莘莘学子第一次认识并欣赏到被西方人称之为‘语言魔术师’雨果作品的艺术魅力”[9]36。

除塔铃社外,其他文体型社团同样活动精彩,使学生受益颇多,如刘真就加入了晓风文艺社,“还写过一篇《爱的冲突》一万多字的小说,发表在晓风文艺月刊上”[7]19。当时受聘文学院任教授的许杰回忆:“安徽大学文学院的学生,曾经组织过一个叫‘秋罗社’的文学社团,出版过《秋罗》社刊,我给他们写过文章,记得我署了一个笔名‘老柯’,这是因为我的大女儿乳名叫‘可可’。”[8]87

文体型社团的宗旨大多是“为谋同学课暇娱乐而助心身之陶冶并为敦进……全体师生感情起见”[5]80,平时活动主要为创办刊物、举行演讲会和公演新剧等,参加这些社团的学生与社会接触不多,普遍“对学校以外的事,一概不感兴趣”[7]19。

表2 安大主要文体型学生社团一览

3.联谊型社团

尽管安大校方反对学生组建“含有部落思想”的社团,但可以理解的是,那些来自安徽各地、有些还是周边省份的年轻学子们,在汇聚到陌生城市读书后,少不了会有思乡情绪,彼此间的生疏感也是难以避免的,因此对一些“部落”色彩不是特别明显、而又具有一定感情联络性质的联谊型社团,校方也并非完全一禁了之。如成立于1929年12月的江苏同学会,就以“联络感情”为宗旨,入会的二十余位学生均来自江苏。该会平日除“举行同乐会,并表演新剧”外,还“将本校历届各院系入学试题及答案,汇印成册,以便苏省籍及其他各省之意欲投考本校者,有所参考”[5]36。此类活动除了能够密切同学感情外,对于扩大安大的影响也是有一定帮助的。

受校方准许而组建的这类联谊型社团大约有20余个,包括“同学会”“自治会”“同乡会”和“级友会”等,它们均以“联络感情”为宗旨,开展的活动多为编辑出版年级纪念册、举办演讲会和茶话会等,存在的时间一般都比较短暂(见表3)。

表3 安大主要联谊型学生社团一览

(二)组织

民国前期我国大学学生社团的组织形式大致有“三权分立制”(即以规章制度为导向)与“委员制”(即以具体事务为导向)两种,从《校刊》所载大量学生社团的组织章程来看,安大学生社团一般采取的是“委员制”。

以教育学社为例,该社由社员大会选举出执行委员会三人,负责处理一切社务,此三人可连选连任。执行委员会下设总务部、研究部和出版部,总务部部长担任委员会主席并负责召集开会。总务部下辖事务组、文书组,管理全社庶务及会计事宜;研究部下辖调查组、实验组和讲演组,负责开展社会调查、开办民众夜校及组织讲座、演讲等;出版部则负责编辑、发行刊物。

安大其他各类学生社团,从机构设置、职能规定、职权范围、职员选举、任期时间以及具体实施等,其组织形式均与教育学社相类似。学生们通过这种组织模式,在很大程度上得到了自我管理和自我监督的自治训练。

(三)经费

安大各类学生社团经费大致由三部分组成,即社员缴纳会费、学校津贴补助以及向师生募款所得。如教育学社在其“简章”第六章“经费”节中就明确规定,该社经费来源构成为:一是“本社社员每学期捐洋五角”,二是“发行刊物时得由本社向学校请求补助费”,三是“遇有特别用项由执行委员会议决向外募集之”[5]79。从实际运作来看,在上述三种经费来源中募款所占比例最高。由于各社团活动经费一般都较为紧张,因此许多社团都将社员向报刊投稿所得稿酬纳入到经费之中。

经费使用由高到低依次为:研究学术、锻炼能力及联络感情。在“研究学术”方面,印刷及发行期刊所需费用占比最高。一般由社团会计负责记录和管理账务,预算、决算则需经会员代表大会或执行委员会议决,并载于《校刊》公之于众。

以教育学社1933年4月14日刊于《校刊》的上年度收支状况为例,该社于1932年共收入167元7角6分,其中校长及各教授捐款约130元,稿费收入约10元,社费约12元,售卖刊物所得约3元5角,上年度结余稿费约10元;同年该社共支出167元1角2分,其中支付印刷费约134元,各项杂费约25元;该社尚有欠款82元5角。数项相抵,该社仍欠款80余元[2]37。总体来看,安大各学生社团的经费始终紧张,大多入不敷出。

(四)管理

1930年初,国民党中央宣传部向全国颁布施行《学生妇女文化团体组织原则宣传大纲》,规定“今后学生团体之组织……应以在学校之内为限,不宜超越此范围,滥用其权力,各各直接隶属听命于所在地之党部,而由本党网络其整个的系统,以免在本党之外,另有骈枝系统的分歧。”[10]此后国民党中央又陆续制定和颁布了一系列有关学生自治的政策法规,如《学生团体组织原则》《学生自治会组织大纲》《学生自治会组织大纲施行细则》和《学生训练暂行纲领》等,进一步将学生自治的活动范围限定在大学校园之内,并要求各大学予以严加管控。

安大创办后不久,便基于上述法规制定了《安徽省立大学组织大纲草案》,并据此成立训育委员会(下简称“训委会”)。安大校方明确训委会由校长、秘书长、事务长、教务长和各院院长组成,校长任主席,“委员会每月开会一次,遇必要时得开临时会。”在需由该会处理的各项事宜中,“关于学生自治之指导事项”是其中很重要的一项[5]170。

从《校刊》所载报道来看,安大训委会围绕对于学生自治的管理,主要做了以下几方面的工作:

一是对学生社团能否组建进行审查。训委会要求“所有新旧组织各团体,应须向本会备案,其未备案之团体,不得在校内开会及张贴通告”。该会对于学术型社团如“溶岩社,化学会……准予备案”,而对于诸如“南昌毕业同学会”之类纯粹的联谊型社团,则以“不免仍会有畛域之见”为由不予“照准”[5]254。

二是对学生社团可否募款予以审核。训委会要求所有社团募款,“事先须经本会认可,所有捐册,亦必须由本会盖章,方得募捐。”[5]254如教育学社为开办民众夜校,特呈请该会向学校教授募款,该会议决:“准由学校津贴十元,该学社自任十元,其余十元,准其向教育系教授募捐。”[2]205

三是为学生社团活动提供适当帮助。如此,学生社团“在学校开会,借用教室,借用学校工役,种种方面,都可得着许多便利”[5]229。

当然,训委会在保障学生社团正常开展活动的同时,亦行使其管控之责,即对“学生在校内集会结社……表示一点限制”[5]229,目的是为防范自治活动“偏离”了轨道,甚或有可能发生诸如政治性集会等突发性事件。

三、安大学生社团评价

在安大学生社团中,既有学术型社团,又有文体型社团和联谊型社团,类型多样,活动频繁。它们大多创办了期刊杂志,搭建了供学生学习交流和调查研究的平台,这使得学生的学习方式更加丰富多元,校园文化生活更加轻松活泼,从而改变了偏居安庆一隅的安大风貌,使安大变得更加朝气蓬勃和充满活力。

“安大为本省唯一之最高学府,为全省青年寻求深造之唯一场所,亦即国家培育较高人才设于内地之唯一制造之所也。”[2]234学生社团的组建,一改不少安大学生“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的封闭状态,唤醒了他们的公民意识和规则意识,培养了他们自我组织、自我管理的自治能力。同时,学生以自己所学服务社会(如开办“民众夜校”、为民众提供法律服务等),也扩大了安大的社会影响,提升了安大的社会美誉度。

安大学生社团还营造出师生之间、同学之间相互尊重、平等互助的良好氛围,许多社团都聘请了本校老师担任顾问,如教育学社聘请了罗季林、曹漱逸、薛良叔和郝照初等教授为顾问;塔铃社聘请了刘大杰、汪静之和李冠英等教授为顾问;法律学社聘请了查良鉴、李芲高和赵又炳等教授为顾问,师生之间教学相长、互相切磋,既精进了学问,也密切了感情。

不可讳言,由于安大学生社团均由年轻学生组建、运作,自然也存在着一些当时在中国各大学学生社团中普遍都有的流弊,正如安大校方所指出的那样,该校学生社团经常出现“三五个人因一时之高兴,就另组一个团体,等到不高兴时,就无形解散”的弊端[2]309。不过,这些都只是一些枝节问题,安大学生社团在安徽近代高等教育史上所发挥的积极作用应是显而易见、不容忽视的。