高校教育用地集约利用评价指标体系的思考

2020-11-11宋启浪

王 鑫,聂 茜,宋启浪

(陕西华地勘察设计咨询有限公司,陕西 西安710020)

近几年,有关高校用地以及建设规模的负面新闻层出不穷,关注的核心基本聚焦在各高校的新区和大学城的建设用地规模上。随着高校用地矛盾不断加剧,高校教育用地的集约利用成为各方普遍关注的问题。本文意在结合陕西省高校教育用地利用现状,对高校教育用地集约评价的指标体系提出优化建议,为完善现有评价标准提供参考。

1 现有评价指标体系及存在的不足

1.1 现有评价指标体系

2013 年,由中国土地勘测规划院和中国地质大学(北京)共同编制的《高校教育用地集约利用评价规程(试行)》(以下简称“《规程》”),其评价指标体系涉及3 个目标层,即土地利用程度、土地利用结构、土地利用强度,以及8 个指标,分别是土地利用率、校舍建筑用地率、集中绿化用地率、校舍综合容积率、校舍建筑密度、生均用地、生均校舍建筑用地、生均室外体育设施用地。

针对微观学校层面而言,目前大多研究都只是基于高校自身现状条件的基础上开展的,现有指标体系能够反映单个高校现状土地利用强度,随着中观市域层面以及宏观层面的高校用地集约利用评价工作逐步开展,由于地方经济、办学条件、教育手段、设计理念等不同,现有指标体系已不能相对全面地反映出不同城市、不同类型高校教育用地的集约利用情况。

1.2 现有评价指标体系存在的问题

首先,指标设定方面,以陕西省高校为例,西安体育学院作为体育类院校,健身广场、篮球、足球、网球场地较多,室外体育设施用地面积占校园总用地面积的34.89%,生均室外体育设施用地9.84 m2,在陕西省高校中处于首位;如以农林水学科著称的西北农林科技大学,坚持走产学研紧密结合的办学道路,农业科技试验示范站、水灌溉实验基地、温室、种羊场、实验田、科研所等教学科研实验用地区较多,使得生均用地面积较大,达66.91 m2;再如西安思源学院,由于学校位于塬上,受地形影响,校园内竹林、果园等用地面积较大,使得校园集中绿化用地率较高,达60.21%(数据来源于实际调查统计)。受高校类型、教学理念、地理位置等影响,这些高校在参与全省宏观层面的评价时集约利用水平相对偏低,但是在实际调查中发现,部分非应用型、地理位置相对较好的院校现状用地的集约程度反而更低,现行指标体系,在宏观层面已无法客观地反映出不同类型高校的集约用地水平。

此外,高校作为技术创新的摇篮、人文关怀的高地,集约用地不仅只关注土地利用率的提高、土地资源的节约集约利用、校园用地规模的控制,由于高校的社会地位和名誉不同、高校各学科收费标准的浮动、师资力量的强弱、国家及地方宏观调控等多种因素,高校用地的科技创新、环境和区位条件等带来的经济效益存在差异,教学、科研以及人才培养等产生的社会效益也不尽相同,而《规程》中的评价指标体系并未体现高校教育用地的社会效益。

最后,自1999 年中国高等教育体制改革以来,全国普通高等学校由1998 年的1 022 所增加为2018 年的2 663 所(含独立学院265 所);普通高等教育本专科在校生由340.87万人增长为2 831 万人;普通高等学校占地面积增长为211 633.65 万m2,较1998 年增长了5 倍多(数据来源于教育部2018 年教育统计数据-资产情况(学校产权和非学校产权独立使用))。高校用地规模迅速扩张,新建校区、大学城建设密度低,占地多、规模大、建筑少,土地利用问题逐步显露。因此,有必要量化分析高校在校人数与用地规模增长之间的匹配度,进而完善高校教育用地集约利用评价指标体系。

2 优化评价指标体系的设想

2.1 优化评价指标体系的思路

2.1.1 统筹考虑用地效益指标

由于高校用地的特殊性、公益性,学校所承担的科研、社会服务等方面的投入产出也是体现高校用地效益的重要方面,增加高校科研、社会服务等方面的用地指标,可以使高校教育用地集约利用评价更加全面、客观。

2.1.2 形成具有地域性和动态适应性的评价指标参考

高校作为集教学、科研和生活功能于一体的综合性场所,在评价用地强度时,针对生均用地指标,可进一步细化生均教学、实习和生活用地,并根据高校自身特点和发展需求,建立动态适应性的评价指标体系,更加客观地反映高校实际土地利用结构和强度。

2.2 构建的评价指标体系

理想的评价指标应当是一种指导性标准,是动态的、可调节的、具有广泛适应性的,实现不同类别高校对应其适用的评价指标,而非全国指标“一刀切”。

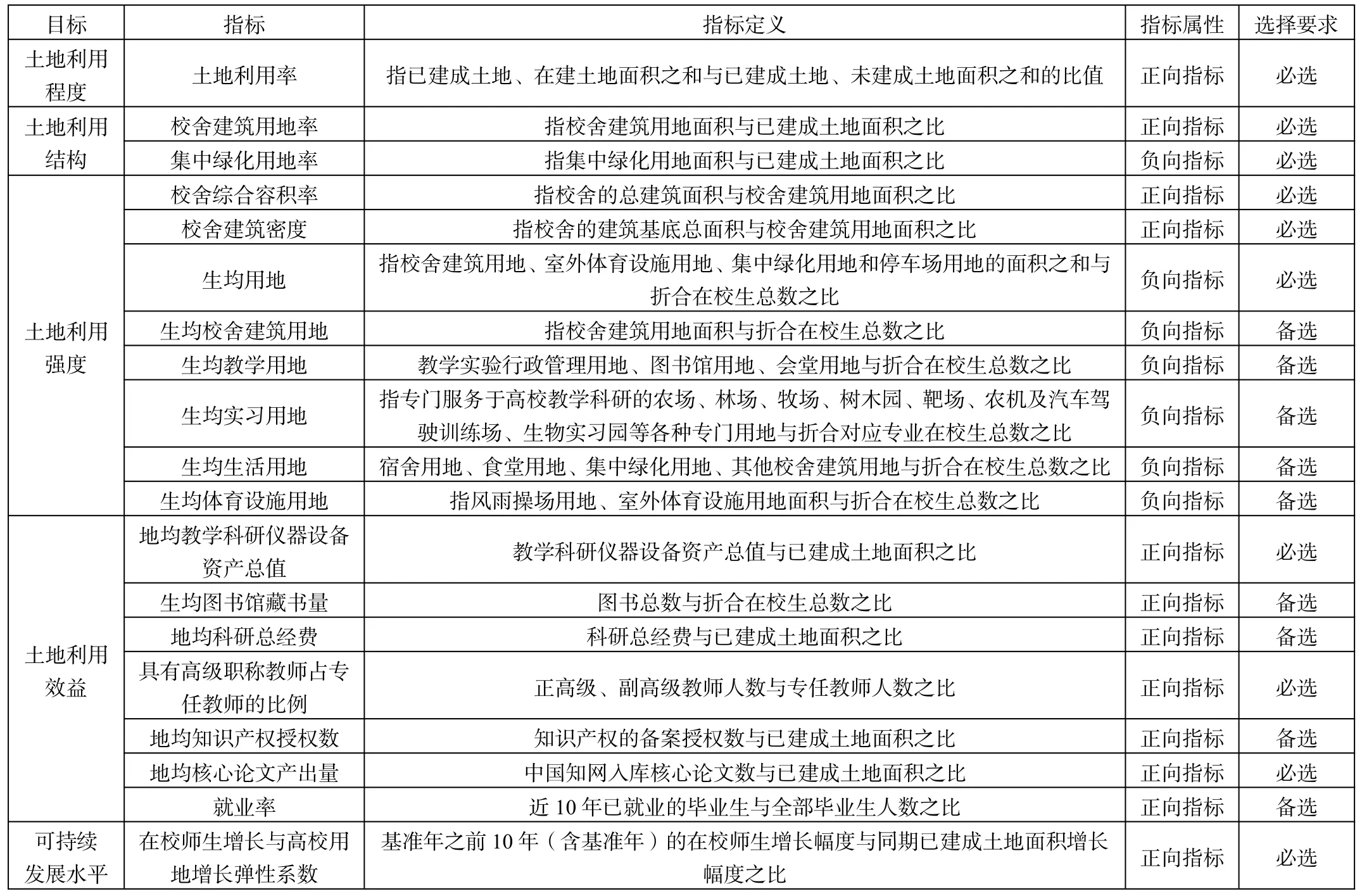

综上,优化后的评价指标体系如表1 所示。

表1 高校教育用地集约利用评价指标体系设想

3 结语

高校的类型多种多样,相同类型的高校之间也存在着差异,每个学校都有其自身的特点和独立性,本文对指标体系的构想关注点仅基于土地利用本身,除此之外,高校承担对校外人员的培训、锻炼、休闲等其他功能,涉及人口流动规模的统计测算,可以借助大数据技术,进一步完善评价指标体系。因此,在进行集约利用评价时应当遵循具体问题具体分析的原则,除了借鉴现存的评价体系、相关理论,还要统筹考虑评价对象的特殊性,进而建立一套行之有效的评价体系,提高集约利用评价成果的应用价值。