指向语文核心素养的初中文言文教学内容的确定

2020-11-10毛娜

毛娜

摘要:文章在分析文言文教学实践和教学目标之间关系的基础上,提出了文言文教学内容应该始终和“有效服务于学生语文核心素养的培育”这一目标相一致的观点。并以《诫子书》为核心示例,进一步阐释了日常教学中构建教学内容的原则和步骤,即根据文言文所在单元的主题和文言文自身内容主旨、体式特点,结合学生学情,从“语言的建构与运用、思维的发展与提升、审美的鉴赏与创造、文化的传承与理解”四个方面来确定文言文教学内容。

关键词:语文核心素养;文言文教学;《诫子书》

中学语文学科教学中,文言文占有很大比例,其重要性不言而喻。“没有文言,我们找不到回家的路。”《初中语文新课程标准》的“前言”部分明确指出:“语文课程应为提高学生道德品质(思想道德素质)和科学文化素养,弘扬和培育民族精神,增强民族创造力和凝聚力,发挥积极的作用。”课程“总目标”中也强调:“认识中华文化的丰厚博大,吸收民族文化智慧。”中学语文教师在教育实践中也清楚地认识到这一教学理念及理想的重要意义。文言文教学作为中学语文教育的關键组成部分,毫无疑问应该而且必须承担起“培育和提升学生语文核心素养”这一重任。因此,笔者拟以《诫子书》一文的教学内容设计为中心实例呈现,并试图在理论上对文言文教学内容的确定进行总结与归纳。

一、文言文教学内容确定的原则

文言文在语文教育中占有重要一席。不同时期对学习文言文的初衷的阐释各有异同,目标的变化也自然导致教学实践的调整。这里将诸种实践倾向归纳为以下三大类:

其一,以“言”为本。即文言文教学唯“言”独尊,但凡文言必要“串讲”,课堂上大做“翻译”,着眼于应试,将文言文分解成实词、虚词、特殊句式等,大讲古汉语语法知识,用大量练习代替阅读,概括起来就是“字字落实,句句翻译”。

其二,以“文”为本。即文言文教学片面追求人文素养的拓展延伸,结果矫枉过正,脱离了文言特质而架空分析,走进了另一个误区,将文言文上成了历史课、逻辑课或者培养学生传统美德的思想品德课。

其三,“文”“言”割裂。教师意识到文言文既要有“言”,又要有“文”,但是处理两者关系的时候,往往是简单的“言”加“文”,“文”“言”割裂,或者二者结合得简单低效。通常表现为先“言”后“文”,将“文”强加到“言”上去,而不是从“言”的内在自然体现出“文”。

现阶段,文言文学习的目标已获得明确的阐释,于是文言文教学开始追求“言文并重”“言文合一”。如王荣生、童志斌提出“一体四面”(“一体”指文言文文体,“四面”指文言、文章、文学、文化)文言文教学论,主张文言文教学起于“文言”,以有实用功能的“文章”和锤炼语言、考究章法的“文学”作为途径,最终反思与传承“文化”;黄厚江提出“四文融合”主张,认为“文言文教学的内容应该包括四方面:一是文言,二是文章,三是文学,四是文化”,“这四者不是一个简单的相加,而是自然地融合,教学应该从语言人手,达到四者的统一”。

无论是“一体四面”的观点还是“四文融合”的主张,都全面地划分出文言文由浅人深的四个层面:文言、文章、文学、文化。“文言文”最直接的理解就是“用文言创作的文章”,所以最基本的两个层面是“文言”(语言)和“文章”;同时“文言文”又是中国古典文学乃至整个传统文化最主要的载体,所以更高层面就是“文学”和“文化”。

从文言文本身的学习价值上来说,四个层面中每一层面都有很多值得挖掘的意义和内容,但从初中阶段文言文教学的角度来说,“一体四面”和“四文融合”都需要进一步与语文学科核心素养的四个维度相结合。中学语文教师应该有清晰的认识:讲“文言”是为了帮助学生获得和提高“语言建构与运用”能力:讲“文章”是为了促进学生的“思维发展与提升”:讲“文学”是为了培养学生的“审美鉴赏与创造”能力;讲“文化”是为了让学生拥有“文化传承与理解”的能力。

依据语文学科核心素养的四个维度来确定文言文教学实践内容,更具备方向性和操作性。在日常教学中,教师可以根据文言文所在单元的主题和文言文自身内容主旨、体式特点,结合学生学情,从“语言的建构与运用、思维的发展与提升、审美的鉴赏与创造、文化的传承与理解”四个方面来确定具体的教学目标和内容。

下文笔者拟分两个步骤来实践《诫子书》一文的教学内容设计:第一步是设计原则的思考,在这里把“七年级上第四单元”作为节点案例,从理论角度归纳出基于“四个维度”的教学实践方案的产生步骤;第二步具体呈现《诫子书》的教学内容,作为实践结果的检验。

二、《诫子书》教学内容的设计原则

1.分析单元主题和文言文的内容主旨、体式特点

设计的对象看似是独立的一篇文章,但实际上面对的是线性延展中的一个环节点。这一认知对教学至关重要:“环节点”意味着处于连续的结构中,这个结构前后的联系提供了确定该点的关键信息。

《诫子书》是统编版教材七年级上册第四单元的课文。本单元人文主题为“人生之舟”,课文都是关于人生的道德诫谕。人生和道德都是复杂而庞大的主题,本文之前的相关论旨的课文为我们提供了一个基点,从而得以确认本文的教学层级。如果用关键词的方式展现,可以表达如下:

作者——中国古代政治家、军事家;

文体——书(信函);自然关联——对象:8岁的儿子;

语言——文言文;自然关联——风格:质朴、整齐,具有韵律感;

主旨——修身、立志、德才兼备。

教师可以进一步在关键词之间建立联系。比如,对象与行文风格之间的联系:“幼年的儿子”这一对象与文章的长度、言辞的质朴恳切等方面的关联性;作者身份、才与品、历史上的作为等与主旨之间的关联;书信与对象、家书与道德劝喻主旨等方面的关联。这些联系分属不同教学维度,在设计中要进一步区分、安排。

另一方面就是“溯游”,即七年级上以后的文言课文可以从本文中获得何种认知技能。再以关键词为基点提出问题,如文言句式的整齐所具有的韵律美感在形式与内容之间所建立的联系;“淡泊明志,宁静致远”的人生志向与古人思想世界的价值多样性等。这类相关问题的提出可为将学生思维导入下一阶段做好准备。

2.分析学情

七年级学生对于文言文有所接触,但篇章意识、文化内涵的分析都处于初始阶段;基本语感和重要词汇的积累尚处于构塑期;从文言词汇的学习延伸能力来看,他们对如何与现代汉语词汇之间建立关系还缺乏感性接触和理性认知。

从文化审美方面来看,这一阶段他们已经开始系统学习中国历史,对历史人物和事件有比较浓厚的兴趣。以本文为例,学生对三国时期的形势以及相关历史人物的功业事迹有所耳闻;作者诸葛亮是他们比较熟悉的历史人物,教师若由文学与历史的比较导入文章,可以有效地激发学生的学习兴趣。

3.设定课程目标

将关联点依循具体文章进行合理的安排,在四个维度的层级上合理引导,以使导入和收束成为一个完整的体系,整个规划步骤也就自然呈现出来。

就本课而言,结合单元主题和本文内容主旨,遵循“本文属于篇幅短小、句式整齐的文言”这一重要特点,制订如下教学目标:

(1)体会文章韵律美,熟讀成诵;积累重点文言词语和文言知识;

(2)梳理文章思路,合理分出层次;理解文章语句间前后呼应的关系,掌握正反论述的方式;

(3)结合作者自身品行和历史影响,体会文章主旨,反思其现实意义;

(4)感受传统文化,接受古典作品熏陶。由文章的基本观念来理解中国的思想传统。

三、根据课程目标确定《诫子书》的具体教学内容

1.语感和词汇的积累

以师生合作的方式划分句子节奏后,学生反复诵读文章,自然可以积累文言语感,提高学生诵读文言的能力,体会文言文的韵律美。

但文言词语的积累,如果仅仅通过教师灌输、学生死记硬背这一方式,会使学习过程枯燥且低效。低效不仅指掌握一个具体词义的时长,更重要的是无法灵活运用,在学习的延展性上效果不佳。因此,解释重点文言实词时,教师可以安排小组内合作交流:每人找出一至两个自己认为最不好理解的词语、一句自己认为最具翻译难度的句子,组员间先尝试互相释疑和翻译,再由教师引导分析相关文言词语的释义。因为现代汉语由古汉语发展而来,很多文言词语的现代释义有其内在的演变轨迹和规律可循,如果我们能够有意识地寻找这类文言词语和其现代汉语释义间的关联,了解语义演变的规律,那么对于提高学生的学习兴趣和语言应用能力将有极大的帮助。

文言词汇和现代汉语词汇最明显的差别之一是,文言的词以单音节为主,而现代汉语的词语大多是双音节的。在语言发展的过程中,很多单音节文言词作为语素与其他语素相结合,产生出大量的双音节词汇。这些双音节词汇一直活跃到现代汉语的词汇系统中,某种意义上来说,这些词汇分别承担了原有单音节文言词语的各个义项。所以,学生自己尝试解释文言词语时,一个最直接有效的训练方法就是用它组词,尽可能多地组出不同意思的词语,再结合语境选出最合适、最贴切的一个。当然,这要求学生有一定量的词汇储备。对于七年级学生来说,回忆起包含某个语素的多个词语并且选到与该语境最合适的词义是有难度的,但这仍是非常值得尝试的方法,因为在这一过程中既可以帮助学生更深刻地记住文言实词的含义,又可以促进学生词汇的储备和扩充,更重要的是,这种方法可以有效地引导学生学会调动词汇、分析词汇、使用词汇。

比如“君子之行”的“行”,学生可以组出“行走”“行为”“品行”“德行”等若干词语,通过教师引导和点拨,结合后两句中“修身”“养德”两个词语就可以判断,此处“行”解释为“品行、德行”更合适。另外,从造字法来说,“行”是象形字,本义为“道路”,引申为“行走”,君子遵循正道而行,又可引申出“操行、品行”之义。

“俭以养德”的“俭”,学生可以组出“节俭”“勤俭”“俭省”等词语,这些都是对的,但教师还要加以补充和分析:“俭”还可以组词“俭约”,这里解释为“俭约”最合适。“俭”是形声字,“从人佥(qian)声”,本义为“自我约束,不放纵”。最初“俭”就是“约”的意思,即“约束、束缚”。所谓“俭”,不仅包括在物质上自我约束,做到节俭,还包括在精神追求、行为原则上也能自我约束,淡泊名利,坚持操守。所以诸葛亮说“俭以养德”。

“险躁”的“险”,学生可以组出“危险”“冒险”“阴险”等词语。教师可以加以引导分析:“险”也是形声字,“从阜佥(qian)声”。从“阜”,与地势有关。“险”的本义是“地势高低悬殊,难以通过”,引申到人心就是“阴险,难以揣测”,或者是内心不稳重不平静、爱冒险冲动,意即“轻薄”。

通过这样的词语释义,相信学生对词语的理解会更深刻,比直接要求学生背诵记忆的效果要好,而且在此过程中,学生对于词汇的调动、选择以及汉语造字、释义的规律也能有所了解。

笔者认为,反复诵读以积累文言语感,体会文言文的韵律美,解词析义以调动学生学习兴趣并且增进对词义理解,这对于培养学生“语言建构与运用”的能力而言,可以发挥积极作用,并且可以增加学生对于本民族语言特点的感性体验和理性认识,培养学生对本民族语言的情感。

2.思维的发展和提升

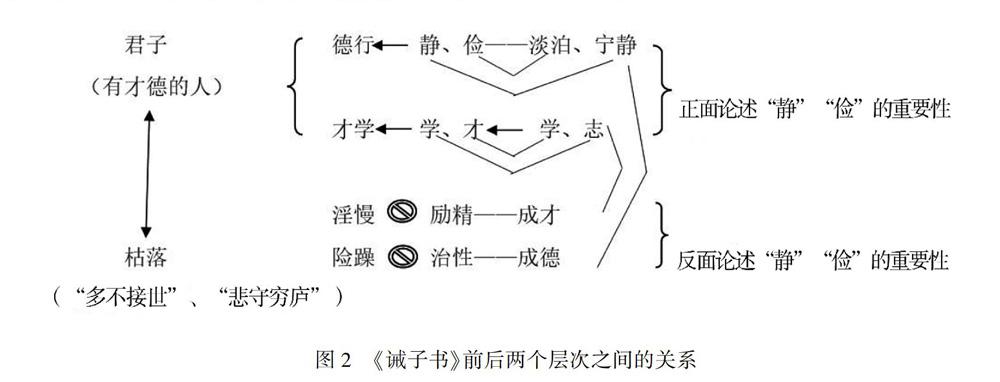

《诫子书》篇幅短小,结构精巧。通过梳理文章的行文思路、结构层次,分析句与句之间的关系,可以有效训练学生思维的连贯性和逻辑性、系统性和深刻性。

教师可以从首句人手,提出文章的核心问题:诸葛亮希望儿子成为什么样的人?这样的人必须具备哪些条件?要如何做才能具备这些条件从而成为这样的人?让学生在解决问题的过程中逐步把握文章的思路、结构和主旨。具体如下:

(1)文章第一句里就明确提出:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。”“君子”就是诸葛亮希望儿子将来所成为的人。

(2)“君子”是指有才德的人,它其实有两个条件,即有才学、有德行。诸葛亮在文中用两个“夫”分别予以提示:

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”