STEM教育与中小学生创造力关系的Meta分析

2020-11-10邱德峰于泽元陈红

邱德峰 于泽元 陈红

摘要:STEM教育一度被视为培养学生创造力的重要路径,为此国内外学者开展了大量的实验研究,然而,研究结论却大相径庭。鉴于此,文章采用元分析对近十年来国内外有关STEM教育对中小学生创造力影响的30篇实验或准实验研究论文进行量化分析。研究发现:1.STEM教育能够显著提升中小学生的创造力,合并后的效应量为0.50,达到了中等程度的影响;2.在调节效应分析当中,STEM教育受教学时间、教学场域等变量的调节;3.在学段、学习科目、学习类型等调节变量上不存在显著差异。因此,就创造力的培养而言,未来可明确加强STEM教育的时间投入,建立与STEM教育相适宜的多元化的学习场域,促进学生创造力的发展。

关键词:STEM教育;Meta分析;创造力;主效应分析;调节效应分析

一、研究背景

创造力是21世纪学习的关键,同时也是学生发展核心素养的关键组成部分,一直以来,培养具有创造力和创新性思维的人才是世界各国共同关注的重大议题。为了培养学生的创造力,世界各国纷纷展开探究及实践,而STEM教育的提出正是对创造力人才培养的一种重要回应。STEM教育旨在为全球性问题(特别是2030可持续发展目标中的问题)提供创新性的解决方案,强调以跨学科的知识和方法解决实践问题,培养学生的创新意识和能力。目前,在世界范围内已掀起了轰轰烈烈的STEM教育运动,旨在培养学生的创造力。

然而,STEM教育真的能够提高学生的创造力吗?STEM教育究竟是一种“跟风炒作”或“研究热潮”,还是真有益于学生的创造力发展?目前,关于上述问题的结论存在不少争议。例如,有研究认为STEM教育能够显著提升中小学生的创造力,对学生创造力的发展有积极的影响。妮拉·费纳(NilaySener)等人采用了准实验的方式,研究了不同学习环境中实施科学教育项目对中学生创造性思维能力及其对科学课态度的影响,研究结果显示,实施科学教育项目有效地提高了学生对科学的态度和创造性思维水平,实验组的创造力得分要显著优于对照组[实验组M=92.94,对照组M=69.50,t(49)=5.399;p<0.05],也即说明实施了科学教育项目的学生创造力得到了明显提升。然而,也有研究认为STEM教育对中小学生创造力发展没有影响,或否定了STEM教育在学生创造力中的作用。例如,仲娇娇采用托兰斯创造思维测验对12名小学生进行了准实验研究,研究结果显示,实验组在创造性思维测验的得分均值低于对照组在创造性思维测验的得分(M实验组=93.271

为了有效探究STEM教育与学生创造力的关系,本研究采用元分析(Meta analysis)作为研究方法,试图明晰STEM教育与学生的创造力的关系,同时也进一步探究STEM教育在不同的学科、学段、学习周期、学习方式以及学习场域等调节变量上的表现。通过客观的分析,以期解决当下的争议,并为后续进一步开展STEM教育研究提供参考和依据。

二、研究设计

1.研究方法

为了客观地揭示STEM教育对中小学生创造力的影响效果,本文采用国际学界比较认可的、严谨的Meta分析作为研究方法。Meta分析是一种对具有相同研究目的的多个独立研究结果进行系统分析、定量综合的一种研究方法。其通过采用科学的方式汇总他人研究结果,从而获得较为客观可靠的结论。在本研究中,主要是科学地汇总已有STEM教育与中小学生创造力的相关实证研究成果,经过一定的定量统计分析,来反映STEM教育对学生创造力的影响效果。

2.数据来源

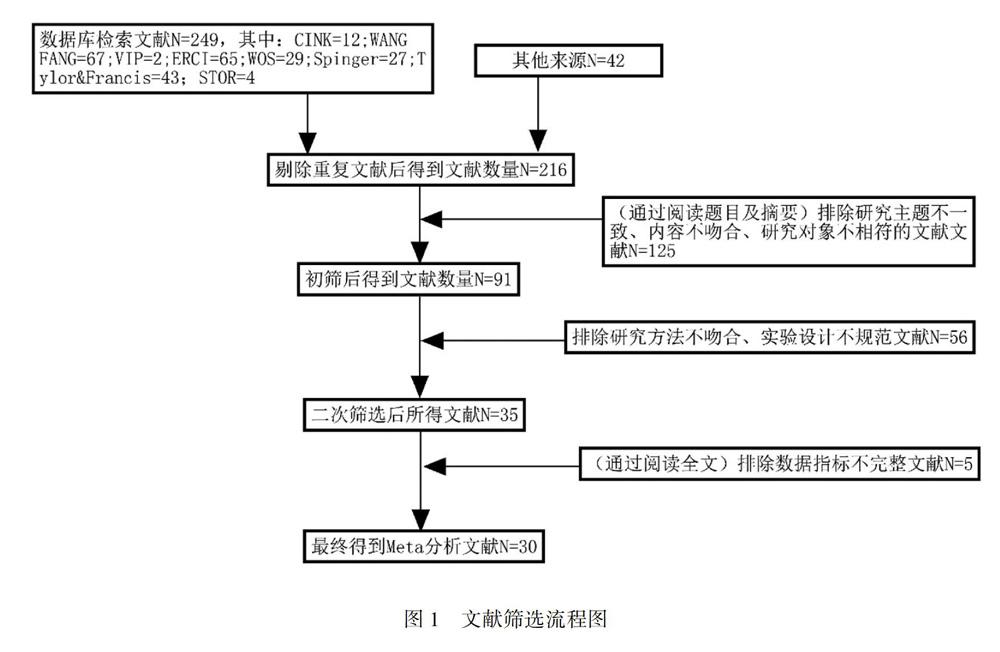

为了尽可能地保证数据的全面性,本研究全面检索了国内外本领域常用的数据库,其中国内数据库主要以CNKI、万方和维普为代表,外文数据主要以ERIC、Springer Link、STOR(Joumal Storage)、TaylorFrancis Online、Web of Science等為主,同时也在Google Scholar以及百度学术等网站上进行查漏补充。检索策略为:中文以“STEM教育,OR STEM教学,OR STEM课程,OR STEM学习”为关键词进行主题检索,英文以“STEM Education,OR STEM Teaching,OR STEM Curriculum,OR STEM Learning”为关键词进行主题检索,所有检索时间均截止到2019年8月31日。随后,对初步检索到的文献进行进一步筛选和排查。

3.文献纳入标准

为了获取可供Meta分析的研究文献,还需进一步对相关主题文献进行筛选和排查,确定纳入的标准。本研究文献纳入的标准如下:(1)研究主题涉及STEM教育与学生创造力的相关研究;(2)研究对象是以中小学生为主,大学生以及其他学习者不在纳入范畴;(3)研究方法须是实验或准实验研究;(4)研究数据明确包含样本量、均值、标准差、T值等结局指标,以便计算出实验效应值。经过筛选排查,最终获取30篇合格文献(其中国外文献21篇、国内文献9篇),以此30篇文献作为正式Meta分析的样本。文献筛选流程如图1所示。

4.特征值编码

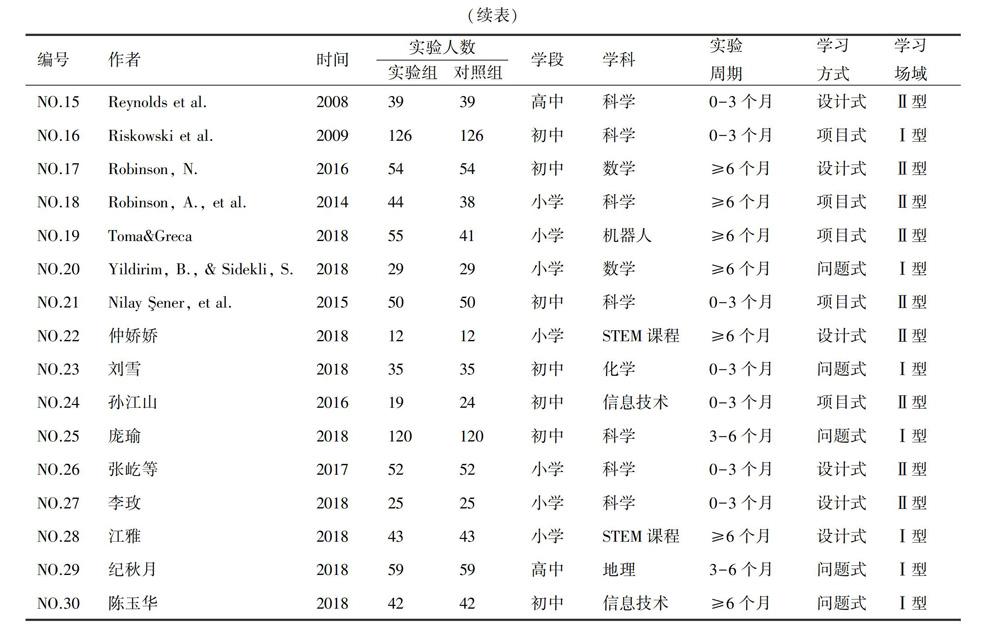

为了便于后续的亚组分析,本研究根据样本文献的特征,从作者、发表年份、实验人数、学段、学习科目、学习周期、学习方式以及学习场域等维度进行编码。其中,学段编码为小学(1-6年级)、初中(7-9年级)、高中(10-12年级)。学习科目编码为数学、科学、地理、化学、生物、机器人、信息技术以及STEM课程等。学习周期编码为0-3个月、3-6个月以及6个月以上。学习方式编码为问题式、项目式学习以及设计式学习。学习场域分为I型学习场域和Ⅱ型学习场域,其中,I型学习场域主要是指常规的普通课堂教室,Ⅱ型学习场域范围较广,主要是指除了I型学习场域以外的其他场域,如科技馆、实验室、工作间、生活场域等。总的编码结果如表1所示:

5.数据分析

(3)学习周期的调节效应分析

研究还进一步考察了不同学习周期的亚组分析结果(见表2),从表中分析结果可知,不同组别之间存在显著的异质性(I2=86%,P<0.01),也就意味着STEM学习周期不同,其对学生创造力的影响不同,且这种差异达到了统计学意义。该结论正与雷诺兹(Reynolds)等人的研究相呼应,雷诺兹等人研究发现,学生创造力的发展与教学周期之间具有一定的正相关。从合并后的效应量大小来看,学习时间6个月及以上的STEM干预对学生创造力的提升效果最为显著,效应量为0.61,达到了中等偏上程度的正相关。其次是3-6个月,效应量为0.47。最后为0-3个月,效应量为0.46。即说明,STEM教学周期越长,学生创造力提升越明显。

(4)学习方式的调节效应分析

表2还呈现了不同学习方式亚组分析的结果,从表中数据可知,三种不同的学习方式——设计式学习、项目式学习和问题式学习均能够提升中小学生的创造力,其效应量大小依次为设计式(1.26)、项目式(0.78)、问题式(0.57),且均达到了显著性水平。此结论在已有研究中得到验证,例如,楼世杰(Lou SJ)等人将项目式学习的五个关键阶段(准备、实施、展示、评估以及修正)运用到STEM教学当中,研究发现,在基于项目式学习的STEM教育驱动下,学生的创造力得到了明显提升,同时,也可进一步激发学生创造力情感领域的发展,诸如冒险、好奇心、想象力和挑战等。同样,也有不少研究证实,设计式的STEM学习(Kim&Choi,2012;Park&Yoo,2013)以及问题式的STEM学习(Judson,2014;Mehalik,M.M.,et al.,2016;刘雪,2018)也能够显著提升学生的创造力。此外,从组间分析可知,组间不存在显著差异(Chi=4.53,P=0.10>0.05),每种学习方式都具有正向作用,均能够提升学生的创造力,并不存在某种唯一或具有明显优势的STEM学习方式。

(5)学习场域的调节效应分析

从学习场域的调节效应亚组分析可知,在两种不同的学习场域中实施STEM教育均能够提升中小学生的创造力,且达到了显著水平(P<0.01)。在已有的研究中,里斯基夫斯基(Riskowski)等人基于傳统的I型教室场域展开了STEM教育与学生创造力的关系探究,研究发现学生的创造力获得了明显的提升;同样的结论在庞瑜等人的研究中也可以得到证实。而莱姆(Lam,P.)等人、孔永泰和霍孙晨(Kong,Y.T.& Huo,S.C.)等人研究了II型场域中STEM教育对学生创造力的影响,研究显示接受STEM教育的学生创造力均有显著的提升。此外,从效应量的大小来看,I型教学场域(传统课堂教室)合并后的效应量为0.65,II型教学场域(实验室、生活场景等)合并后的效应量为1.25。而在组间的异质性检验中,I2=76.7%,P=0.04<0.05,提示组间存在较强的异质性,且达到了显著水平。言下之意,I型场域和II型场域在提升中小学生创造力的效果上存在显著差异,而从效应量的大小可知,II型场域对提升中小学生创造力的效果要明显优于I型场域。

四、总结与讨论

1.主效应讨论

基于对30项国内外STEM教育与中小学生创造力关系的Meta分析发现,中小学实施STEM教育确实有利于学生创造力的发展,能够对学生创造力的提升产生一定的推动作用。主效应分析其合并后的效应量为0.50,且P<0.05,也即说明STEM能够显著提升中小学生的创造力,并具有中等程度的正向影响。因此可以确定,作为一种新的课程形式,STEM教育是提升学生创造力的可靠途径。未来可加大STEM教育的推广力度,在更多的学校开展STEM教育,让学生有机会参与STEM教育活动当中,促进其创造力的发展。本次研究在很大程度上证实了STEM教育在培养学生创造力上的作用,同时,也回应了当前STEM教育与学生创造力关系上的争议,能够为今后中小学继续开展STEM教育提供参考依据。

2.调节效应讨论

为了进一步探究STEM教育与中小学生创造力的关系,研究还对学段、学习科目、学习周期、学习类型以及学习场域等调节变量进行了亚组分析,以进一步考察STEM教育在不同背景变量上,对提升中小学生创造力的影响和差异。研究表明:(1)在学段的调节效应分析中,在小学、初中和高中实施STEM教育均能够显著提升学生的创造力,且不同学段之间的创造力的效应大小之间不存在显著差异,也就是说,从STEM教育干预的角度而言,并不存在某个“黄金期”,高中、初中、小学每个阶段都是学生创造力发展的关键阶段,恰当的STEM干预或训练均有显著的效果。(2)在学科的调节效应分析中,在各个学科中实施STEM教育干预均能够显著提升学生的创造力,同时研究结果还显示,不同学科之间在提升学生创造力发展上不存在显著差异,不过,在本研究中,由于学科分组导致个别组内样本量较少,尤其是在地理、机器人、化学和信息技术等科目上,纳入的文献只有卜2篇,故亚组分析结果暂无足够的说服力,后续需要纳入更多的研究来证明学科之间是否存在显著差异。(3)在教学周期的调节效应分析中,STEM教学持续的时间越长,学生创造力的提升效果越明显。因此,持久的STEM教育对学生创造力的发展是十分有利的。在今后的中小学教学实践当中,可以适当延长STEM的教学周期,学校可设置足够的课时比例,从而确保STEM教育对学生创造力发展的延续性。(4)在学习方式的调节效应分析中,以三种不同的学习方式(设计式学习、项目式学习以及问题式学习)开展STEM教育,均能够显著提高学生的创造力水平。然而,该三种不同的学习方式在提升学生创造力的效果上并无显著差异,言下之意,不管是哪种学习方式都有各自的特点及优势,在学生的创造力培养过程中均能发挥独特的作用,每所学校可根据自身的实际特点,灵活选用和制订学习方式。(5)在学习场域的调节效应分析中,研究发现,I型学习场域(传统的课堂教室)和II型学习场域(如实验室、工作坊、生活场景等)都能够显著提升学生的创造力,相对而言,II型学习场域对学生创造力的提升更为明显。也就是说,在新型学习场域(如实验室、科技馆、工作间、生活场景等)中实施STEM教育,对学生创造力的培养比在传统教室实施更有优势,未来亦可考虑创设更多的新型学习环境,将学生的STEM学习带人更加开放和多元的环境,为学生创造力的发展提供最佳的场域。

五、研究不足与未来展望

本研究基本证实了STEM教育在培养学生创造力方面的积极意义,然而,研究本身也存在一定的局限性:其一,为了尽可能保证研究的全面性,研究所纳入的文献包括实验或准实验研究,因此在研究方法上难以做到完全一致和统一,从而使得Meta分析的结果具有较低程度的异质性。尽管采用了随机效应模型来消除可能存在的偏差,但并不能完全排除异质性干扰的可能。其二,样本数量具有一定的限制性,在纳入Meta分析的独立研究当中,大部分研究实验组和对照组的样本数量偏低,缺乏大样本的独立研究。同时,在调节效应分析中,存在部分调节变量亚组分析样本分布不均衡的情况,其也会在一定程度上影响调节变量分析的结果。其三,在调节变量的亚组分析时,只分析了学段、科学、教学周期、学习方式以及学习场域等各个独立研究共有的调节变量,而其他调节变量暂未纳入讨论分析范畴。

针对本研究主题,未来应加强以下几个方面的研究及改进:其一,继续关注本研究领域,及时更新纳入新的研究,不断汇总更多的独立研究成果,扩大样本数量。其二,尽可能更多地纳入分析其他的调节变量,进一步探究STEM教育提升中小学生创造力的“真正”原因。其三,制定更为严格的文献筛选标准,排除文献本身可能引起的偏差。