广州市郊稻田氮肥减施的产量和氮肥利用效率分析

2020-11-10黄巧义唐拴虎杜建军付弘婷

黄巧义,黄 旭,唐拴虎,杜建军,张 木,李 苹,付弘婷

(1.广东省农业科学院农业资源与环境研究所/农业农村部南方植物营养与肥料重点实验室/广东省养分资源循环利用与耕地保育重点实验室,广东 广州 510640; 2.仲恺农业工程学院新型肥料研究中心/广东省农业产地环境污染防控工程技术研究中心,广东 广州 510225)

【研究意义】化肥为我国和世界粮食安全发挥了不可替代的作用,也是我国退耕还林等生态工程得以实施的重要基石[1-2]。另一方面,农田化肥大量施用引起的农业面源污染,导致了一系列的负面效应[3]。为了提高化肥施用效率,实现粮食高产与美丽乡村的双重目标,农业农村部于2015年印发了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》[4]。水稻为我国主要粮食作物,在保障我国粮食安全中具有重要的地位和作用。氮素是影响水稻产量的最主要营养元素,也是构成农业面源污染的主要成分[5],因此,氮肥减量施用技术是实现水稻化肥使用零增长的关键技术措施。【前人研究进展】为提高水稻的氮肥利用效率,我国先后提出了一次性施肥技术等多种施肥技术措施[6-8],并研发了脲甲醛、包膜尿素、腐殖酸尿素等多种缓/控释氮肥[9-11];同时,推行有机氮替代部分无机氮肥的有机替代措施[12-13]。另外,随着我国农村劳动力不断减少,水稻生产迫切需要轻简化施肥技术[14]。我们前期探讨了水稻一次性施肥技术的机理和增产效果,证明缓/控释肥一次性基施可以基本满足水稻整个生育期的养分需求[15-16]。研究发现,采用缓/控释肥一次性施肥技术可以提高氮肥利用效率[15-16],具有氮肥减施的潜力。【本研究切入点】目前水稻一次性施肥技术的氮肥用量与常规施肥用量水平一致,能否进一步减少氮肥用量实现水稻稳产并降低面源污染发生风险尚不明确。【拟解决的关键问题】本研究在前期研究工作基础上,探讨减氮条件下不同氮肥利用措施对水稻产量、田面水氮含量和氮肥施用效率的影响,从而为水稻氮肥减施提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2017年8月至2018年8月在广东省广州市南沙区新村开展田间试验。供试土壤为砂壤土,0~20 cm土层的基本理化性质为:pH值 6.46,有机质含量 20.10 g/kg,碱解氮含量 95.01 mg/kg,有效磷含量11.44 mg/kg,速效钾含量56.50 mg/kg。

1.2 试验方法

试验采用田间小区方式进行,小区土壤先整理平整,然后灌溉使水层高度约为 3 cm,再均匀撒施肥料,将肥料混入土壤。设不施氮(CK)、常规分次施肥(CF)、缓释肥减氮25%分次施用(SFT)、缓释肥减氮25%一次施用(SFB)、缓释肥减氮25%一次施用且20%氮肥采用有机替代(SFB+OS)5个处理,每个处理4次重复,小区面积为20 m2,随机区组排列。CF处理的氮、磷、钾施用量分别为N 180 kg/hm2、P2O545 kg/hm2和K2O 114 kg/hm2,氮肥为尿素,磷肥为过磷酸钙,钾肥为氯化钾,分基肥、返青肥、幼穗分化肥3次施用,施用比例为0.6∶0.15∶0.25;CK的磷、钾用量与CF相同,在秧苗移栽前1 d作基肥一次性施入。SFT、SFB和SFB+OS处理的氮肥采用稳定性氮肥,由广州新农科肥业科技有限公司提供,氮肥用量均为N 135 kg/hm2,磷、钾用量与CF处理一致;SFT处理氮肥分基肥和幼穗分化肥两次施用,施用比例为0.75∶0.25;SFB和SFB+OS处理的氮磷钾施用量同SFT,所有肥料均在秧苗移栽前1 d作基肥一次性施入。

各试验小区通过5 cm高的土埂分隔,并在土埂上裹一层塑料薄膜。各小区设置单独的进出水口,实行单独排灌,保持各小区水层高度一致,在分蘖前期保持田间水层3~5 cm,分蘖后期适当晒田,幼穗分化期和扬花期保持田间水层6~8 cm,灌浆乳熟期保持土壤湿润。供试水稻为常规稻品种广丰香8号,采用人工插秧,栽种规格为 20 cm ×20 cm。2017年晚造8月18日施底肥,8月19日插秧,11月30日收获;2018年早造4月25日施底肥,4月26日插秧,7月31日收获。

1.3 调查项目及方法

水稻收获前,每小区采集5株具有代表性的谷穗样品,带回实验室进行考种。同时,每个小区采集代表性植株2株用于生物量及植株氮含量的测定。水稻收获时各小区通过人工单独收割,并采用小型脱粒机进行脱粒,测产。

田间试验开始前采集0~20 cm耕层土样,用于测定pH、有机质、碱解氮、有效磷和速效钾;水稻成熟期采集各小区耕层土样,用于全氮和碱解氮测定。2018年早造在水稻移栽后1、3、5、7、10、12、14、25、27、29、31、45 d 分别采集各小区的田面水样至50 mL塑料瓶中,-4 ℃冰箱保存备用,用于氮养分含量测定,取样前控制田间水层在4 cm。

生物量测定:水稻植株样品紧贴田面采集,用塑料袋装好后带回实验室,将稻谷和稻草分开,然后冲洗、擦干,在烘箱中105 ℃杀青30 min,再75 ℃烘干至恒重。

植株含氮量测定:将各小区的稻谷和稻草样品烘干后,粉碎过0.5 mm筛,采用H2SO4-H2O2消煮,AA3 型自动分析仪测定。

土壤样品带回实验室,摊开风干后研磨过筛,然后采用常规土壤农化分析方法进行理化分析[17]。土壤pH(2.5∶1)用酸度计电位法,有机质含量采用重铬酸钾容量法,土壤碱解氮含量采用碱解扩散法,有效磷含量采用Olsen 法,速效钾含量采用醋酸铵浸提-火焰光度法测定。

水样分析时从冰箱取出样品,先用滤纸过滤,然后采用过硫酸钾消解-碳氮分析仪测定总氮含量。

计算水稻氮素吸收量及氮素利用效率,计算方法参照文献[18]。

试验数据采用 MS Excel 2007 进行整理,采用R软件的agricolae包进行方差分析,采用R软件的ggplot2包制图。各处理之间的单因素分析比较采用LSD-test法。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对水稻产量的影响

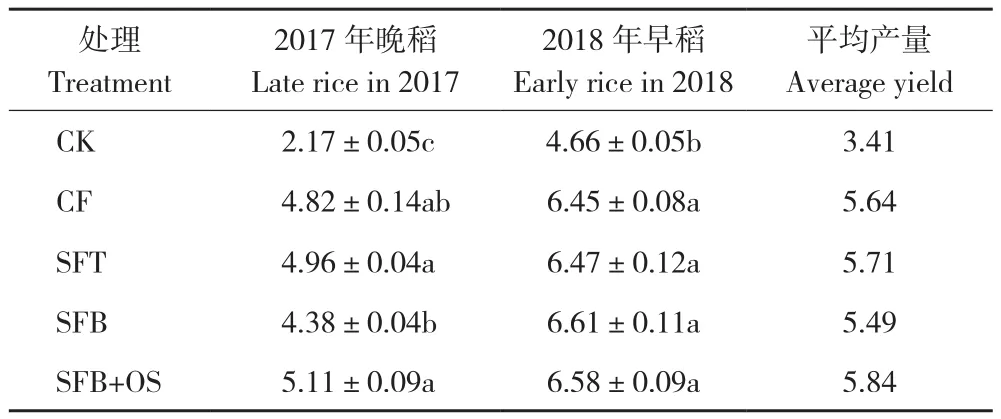

从表1可以看出,施氮处理的水稻籽粒产量显著高于不施氮对照,早、晚稻平均产量增幅分别为122.21%、40.11%,表明氮肥是影响水稻产量的关键因素;不同施氮处理的水稻籽粒产量也存在一定差异,与CF处理相比,SFB+OS和SFT处理的籽粒产量稍有提高,SFB处理的籽粒产量有所降低,以2017年晚稻降幅较大;而不同减量施肥处理的早、晚稻籽粒产量均与常规施肥处理差异不显著,表明适当的氮肥减施措施对早、晚稻产量不会造成显著减产。

表1 不同施肥处理对水稻产量的影响Table 1 Effects of different fertilization treatments on rice yields

2.2 不同施肥处理对水稻产量构成因素的影响

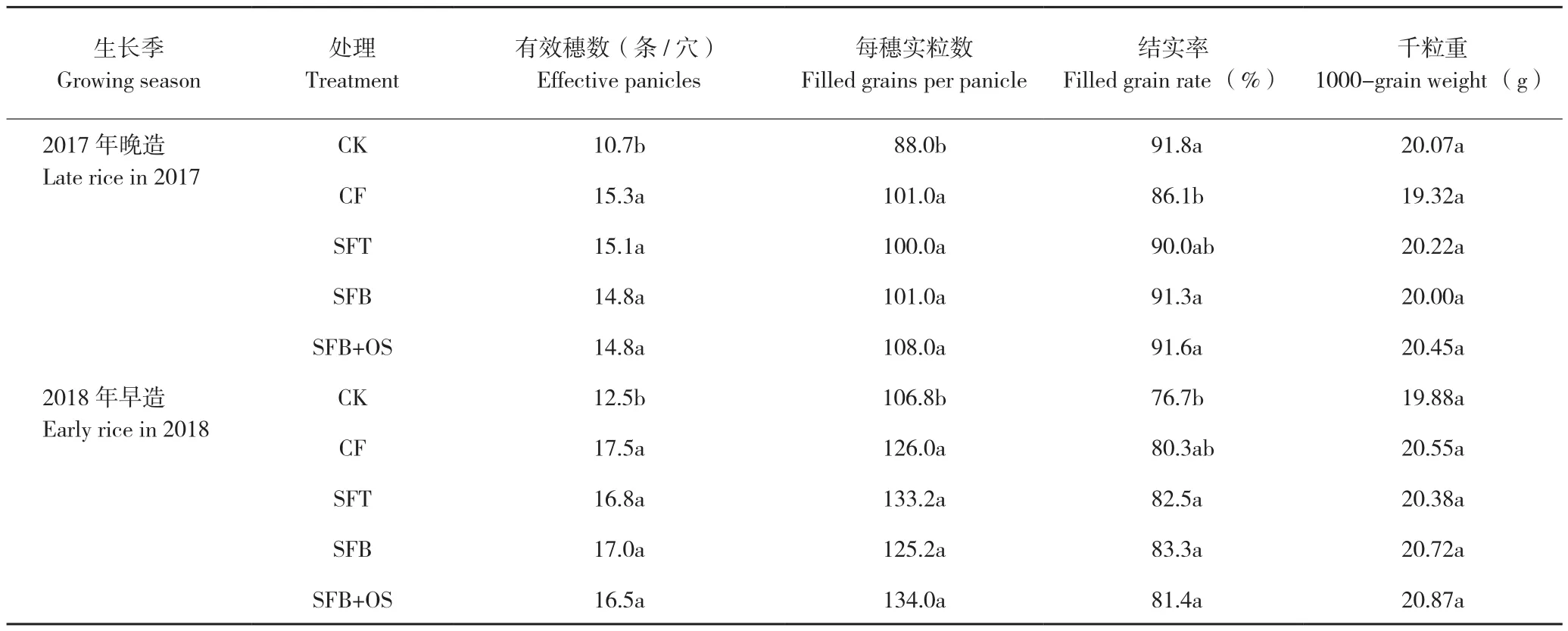

从表2可以看出,施氮处理的水稻有效穗数和实粒数均显著高于不施氮对照;减氮施肥处理的水稻有效穗数低于常规施肥处理,而每穗实粒数则高于常规施肥处理,但两者间差异不显著。其中,2017年晚造,常规施肥处理的水稻结实率显著低于减氮施肥处理和不施氮对照;2018年早造,不施氮对照的水稻结实率显著降低。不同施肥处理对水稻千粒重没有显著影响,表明氮肥减施影响水稻早期的分蘖动态,而有助于促进籽粒灌浆,提高结实率。

表2 不同施肥处理的水稻产量构成因素Table 2 Yield components of rice under different fertilization treatments

2.3 不同施肥处理对田面水养分含量的影响

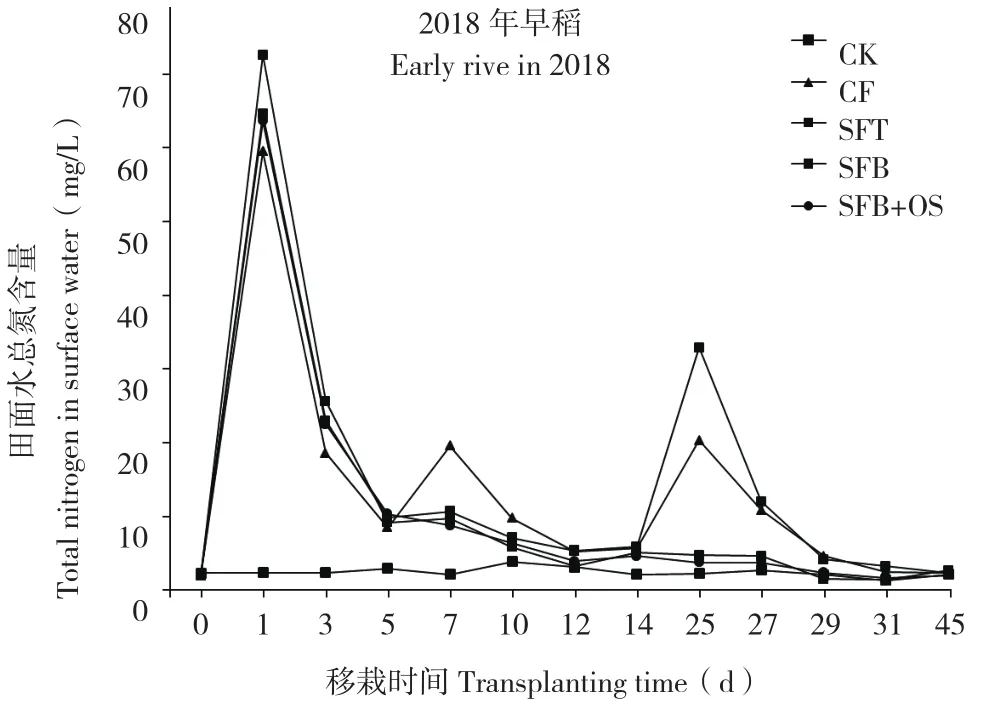

由图1可知,施氮处理的田面水总氮含量显著高于不施氮对照。施氮处理的田面水氮含量在水稻移栽后2 d出现一个高峰,其中SFB处理的田面水氮含量稍高于CF处理,SFT和SFB+OS处理与CF处理基本一致;施氮处理的田面水氮含量在移栽后3 d大幅度下降,而不同施氮对照趋于一致;移栽后7 d,CF处理因追施了返青肥,田面水氮含量出现一个小高峰,显著高于其他施氮处理,此时施氮处理的田面水氮含量仍显著高于不施氮对照;移栽后10 d,施氮处理的田面水氮含量降低至与不施氮对照相同;移栽后25 d,CF处理和SFT处理追施了分化肥,田面水氮含量又大幅度提高,但SFT处理的田面水氮含量低于常规分次施肥处理。由此可见,稻田田面水氮含量主要受氮肥施用影响,常规多次施肥方式使田面水氮含量呈现出多个高峰,减少氮肥施用次数可以有效减少田面水氮含量的高峰,从而降低氮肥流失风险,有助于提高氮肥利用率。

图1 不同施肥处理对稻田田面水总氮含量的影响Fig.1 Effects of different fertilization treatments on total nitrogen content in surface water of paddy field

2.4 不同施肥处理对水稻氮含量的影响

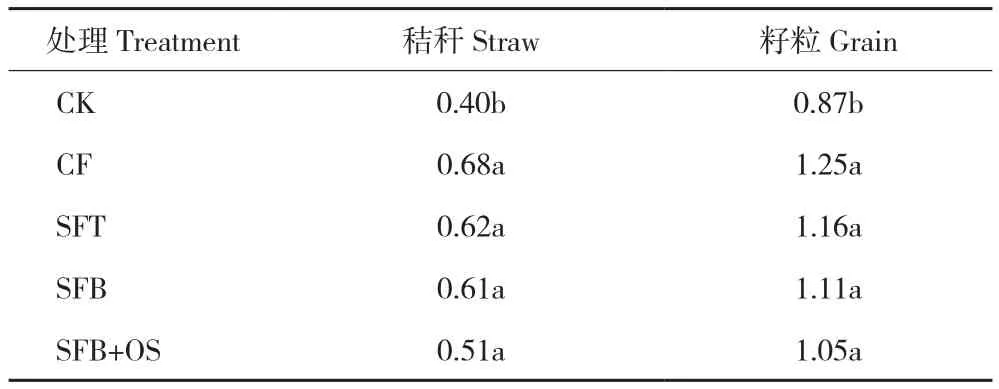

从表3可以看出,与CK相比,施氮处理显著提高了水稻秸秆和籽粒的氮含量,不同施氮处理之间的水稻秸秆和籽粒氮含量无显著差异。施氮处理中,CF处理的秸秆和籽粒氮含量最高,其次是SFT和SFB处理,SFB+OS处理的水稻植株氮含量最低,表明通过适当的氮肥减施措施对水稻植株的氮含量没有显著影响。

表3 不同施肥处理对水稻氮含量的影响Table 3 Effects of different fertilization treatments on nitrogen content of rice (mg/kg)

2.5 不同施肥处理的氮肥利用效率

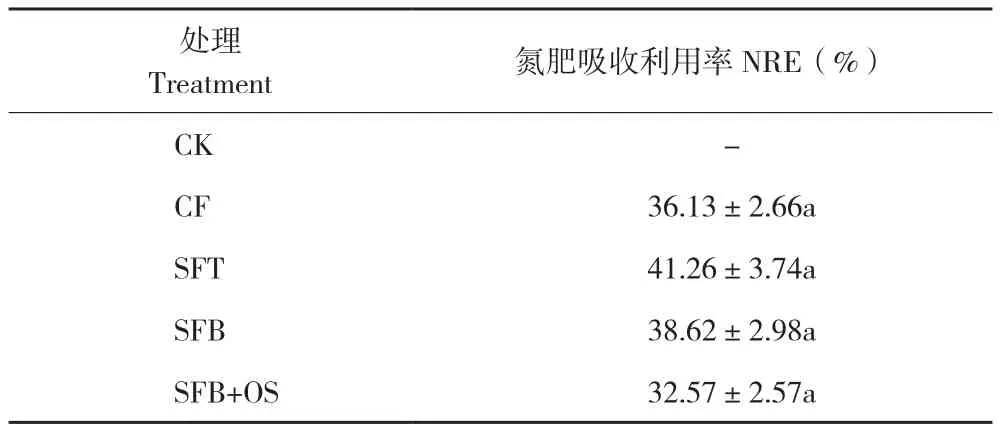

从表4可以看出,不同施肥处理的氮肥吸收利用率没有显著差异,其中SFT处理的氮肥吸收利用率最高,较CF处理提高了5.13个百分点,SFB和SFB+OS处理与CF处理基本一致。

表4 不同施肥处理的氮肥利用率Table 4 Nitrogen utilization efficiency under different fertilization treatments

3 讨论

基于缓/控释肥的一次性施肥技术被认为可以实现水稻稳产增产,且能降低氮素挥发、淋溶、流失损失[14]。王强等[19]多地试验结果也表明,采用稳定性肥料的一次性施肥技术在减氮条件下,水稻产量稍低于尿素分次施肥处理,但差异不显著。本试验中,SFB处理的水稻籽粒产量稍低于CF处理,2017年晚稻降幅更大,这可能是由于2017年晚稻施肥插秧后,连续遭遇两次强台风暴雨影响,而SFB处理的田间水氮含量在移栽后6 d都较高,强降雨导致肥料流失,造成水稻减产。这说明采用缓释氮肥一次性施肥技术在降低氮肥用量的情况下,水稻产量可能存在减产风险,尤其是砂性土壤[20]。SFT处理将缓释氮肥分基肥和幼穗分化肥两次施用,其氮肥用量较CF降低了25%,而水稻产量仍保持在CF处理之上。李录久等[21]研究表明,适当分配一部分氮肥用于分蘖期和抽穗期可有效提高水稻籽粒产量,与本试验结果基本一致。SFB+OS处理在缓释氮肥一次性基施的基础上配合有机替代技术,其氮肥总用量较CF处理降低了25%,而水稻籽粒产量稍高于CF处理。崔月贞等[12]研究表明,20%无机氮采用有机肥替代处理可优化水稻产量构成因素,因此水稻籽粒产量较高。长期定位施肥试验结果表明,等氮条件下,30%无机氮采用有机肥替代处理可提高水稻叶片的光合作用,从而提高水稻籽粒产量[13]。本试验中,SFT和SFB+OS处理的水稻每穗实粒数高于CF处理。已有研究结果表明,优化氮肥分配和有机替代可以提高水稻的结实率[12-13]。

本试验中,每次氮肥施用后,稻田田间水的氮含量快速提高,并在肥料施用后3 d又快速下降,这与侯鹏福等[10]的研究结果一致。在移栽后2 d,SFB处理的田间水氮含量高于CF处理,这可能是SFB处理将全部氮肥做基肥一次性施用,其化学氮肥施用量高于CF处理所致。氮肥用量是影响田面水氮含量的主要因素,相似的研究结果也表明,稳定性氮肥一次性施用增加了田面水铵态氮含量[22]。但是,SFB处理的田面水氮含量在移栽后5 d下降至较低水平,并保持低氮含量水平,因此,控制水稻移栽后1周内稻田氮素流失是缓释氮肥一次性基施技术的关键。SFT处理的田面水氮含量在移栽后2~7 d大幅上升,但与CF处理基本相同,且在追施分化肥后也低于CF处理。SFT处理的氮肥总施用量低于CF处理,且分两次施用,两次施肥后的田间水氮含量峰值均低于CF处理,可以减轻氮素流失风险。研究表明,适当的调整氮肥施用时间,可以减轻水稻生育前期地表径流的氮素流失风险[23]。本试验中,SFB+OS的氮肥用量低于CF处理,且有20%氮肥采用有机肥进行替代,进一步降低了化学氮肥的施用量。魏静等[24]研究表明,有机无机配施能显著降低田面水氮素浓度。本试验中SFB+OS处理的田面水氮含量在整个取样期间都低于CF处理。由此可见,SFT和SFB+OS处理有助于降低田间水氮素含量,从而减少稻田氮素流失风险。

4 结论

本试验结果表明,缓释氮肥减氮一次性施肥可以提高氮肥施用效率,但前期田间水含量较高,氮素流失风险高,且产量稳定性相对较低。缓释氮肥减氮分两次施用能够有效降低田面水氮含量,且氮肥施用效率最高,水稻产量略高于常规施肥处理。缓释氮肥减氮一次性施用结合有机替代处理的水稻籽粒产量最高,且其田面水氮含量低于常规施肥处理,氮肥施用效率较高。综上所述,在本试验条件下,缓释氮肥分次施用和缓释氮肥一次施用结合有机替代措施能在氮肥减施条件下实现水稻稳产高产,提高氮肥施用效率。