VR技术在福建博物院科普教育中的应用实践

2020-11-09彭珠清傅永和

彭珠清 傅永和

摘 要 VR技术具有浸入性、交互性、构想性等特点,福建博物院探索将VR技术应用实践在科普教育中。文章围绕《“海峡人”的乐园》VR专题片的内容选题、构想设计、制作等方面展开分析,通过VR技术融合展示了闽台两地的自然相似度、陆桥相连的地质变迁、“海峡人”的生活方式等,使观众能够“亲临”“海峡人”的乐园,感受当时的生活,以期能为博物馆科普教育领域的VR技术应用提供借鉴。

关键词 VR技术 科普教育 应用实践

0 引言

教育是现代博物馆的主要职能之一,我国现行《博物馆条例》明确指出,“博物馆,是指以教育、研究和欣赏为目的,收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物,经登记管理机关依法登记的非盈利组织”。突出并强调了博物馆的社会教育功能以及教育的独特性与公益性。

VR技术全称虚拟现实技术(Virtual Reality,以下簡称:VR技术),意即借助计算机模拟产生的一个多源信息融合的交互式三维虚拟空间世界,实现在视觉、听觉、触觉等方面的真实模拟,通过三维动态展示和使用者实体行为的结合,让使用者身临其境,达到即时的、近乎真实的、沉浸式的活动与体验。VR技术在博物馆科普教育中的应用,能够让观众主观的、参与性的接受科学知识。为了充分发掘福建博物院馆藏文物资源,顺应数字化时代的科普教育要求,福建博物院积极探索更完善、更先进的数字化多媒体手段,进一步丰富科普教育的展教方式,以满足社会大众多层次、多方位的学习需求。

1 VR技术助力博物馆科普教育功能

近年来,在数字化、智能化的时代背景下,虚拟现实技术在博物馆中的应用成为博物馆发展的一个重要趋势,助力博物馆跨空间、跨时间、跨地域的限制,更好地发挥博物馆的教育功能和展示功能。国内的大中型博物馆、科技馆纷纷开展了VR技术的应用研究与实践,主要用于展品的陈列展示、互动科普教育系统开发及动手体验实践方面,推动了博物馆科普教育模式的全面变革。

1.1 VR技术打破了传统的科普教育的局限性

传统的科普教育方式、内容规模化的科普活动、类型局限的科普教育作品等已然不能满足公众的学习需求。随着虚拟技术的发展,一些VR成果慢慢进入我们的视野,如:北京故宫实现了虚拟漫游、中国人民军事博物馆展出了虚拟的红军过草地三维影像、清华大学国家光盘工程研究中心研发出虚拟布达拉宫大全景VR等,VR技术实现了足不出户也能亲临现场般的观察和体验,创新了科普教育手段和模式。

1.2 VR技术可以实现传统科普教育无法实现的效果

一方面,对一些现实中不好模拟的场景无法生动地呈现在观众面前,利用VR技术可以很好地解决。比如:首部海昏侯主题大片《探秘海昏侯大墓》,运用VR技术将历史与现代相结合,通过互动体验,使观众亲临两千年前的汉代海昏侯国;在首都博物馆的“王后、母亲、女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展”中,观众戴上VR头盔即可一眼“看穿”妇好墓穴,饱览随葬品的现场风貌,借助VR技术有效解决了以往只能通过观看文物、靠想象还原历史的问题。另一方面,沉浸式、交互性体验激发了观众对科学的兴趣和热爱,让观众将被动接受式学习内化为主动探索,启发观众的想象力与创造力,激发创造性思维。

1.3 VR技术能够融合多感官体验

传统的科普教育方式通常只靠听觉或听觉这种单一的感官体验,而VR技术则融合了视觉、听觉、触觉、嗅觉等多种感官体验,从而实现身临其境的感受。通过佩戴VR头盔、手柄等设备,观众能够获得很好的沉浸感,借助听觉和触觉与虚拟环境产生互动。声音通过智能化的播放设备以及一系列的数字化处理,能够使观众产生空间感,利用二维和三维特效技术,模拟真实环境中的风、雷、电等,使内容更加真实。

2 VR技术在科普教育中要解决的关键性问题

VR技术是一种全新的人机交互方式,借助计算机建构一个虚拟的三维空间世界,观众通过佩戴实体设备如特殊的眼镜、头盔等,在虚拟环境中感受真实的视觉、听觉、触觉等感官模拟,可以不受限制地随意观察360°三维空间,从而产生一种置身其中的神奇感。借助VR技术实现科普教育,同时也要借鉴各种基础理论,如情境体验式学习理论、建构主义学习理论、自主学习理论、沉浸理论等,才能设计出更好科普教育资源。

2.1 浸入感的表现

沉浸式的学习有助于提高学习者的学习兴趣、学习效果和学习效率,对科普知识的学习非常重要。浸入感是VR技术的主要特征,观众通过佩戴眼镜、头盔等实体设备,在计算机技术构建的虚拟三维空间中,获得“真实”的视觉感受、听觉感受和触觉感受,突破时间和空间的展示,能够让观众与虚拟环境“融为一体”。

2.2 交互性体验

交互性是指观众在虚拟三维空间中,自然地在虚拟场景进行互动体验,从而获得更“真实”的参与感,提高观众的学习兴趣。观众在虚拟环境中进行自主学习与探究,能够针对性的进行反复操作与演练,通过与环境的相互作用认识自己的学习情况。

2.3 构想的合理性

虚拟环境下的科普教育资源具有较强的浸入感和情境感,构建合理有效的、身临其境的故事情境,能够让观众认识固有认知与新知识的关联性,提高学习的真实感和沉浸感,从而加深对所学知识的印象。

3 VR技术在福建博物院科普教育中的应用实践

作为福建省集自然科学、社会科学于一身的综合性博物馆,福建博物院在宣传科学知识方面有着独特的作用。2017年在福建省文化和旅游厅的推动下,福建博物院开始着手设计首个观众VR体验项目——《“海峡人”的乐园》。戴上VR眼镜,就能徜徉在海峡两岸之间,让观众在虚拟环境中体验“海峡人”的生存环境,感受闽台自然资源的共有性与差异性,深刻感悟闽台两岸是一家的历史渊源。

3.1 选题依据

(1)“东山陆桥”与地质变迁。“东山陆桥”这个概念由福建师范大学林观得教授提出,并于2009年入选“中国地理百年大发现”。在台湾海峡万顷碧波底下,存在着一条横亘台湾海峡的浅滩,即“东山陆桥”,台湾的学者称“台湾陆桥”。西起福建东南沿海东山岛,向东延伸到海峡中部的台湾浅滩,再向北,经澎湖列岛而后至台湾西部。台湾原为大陆的一部分,由于断陷而形成台湾海峡,海峡两岸关系密切,植物、动物等相互迁移分布。自第四纪以来,地球上出现过至少4次较大规模的冰期、间冰期的反复更替,气候时冷时暖,变化无常,期间动植物也发生了大规模的交流。海退时期,“东山路桥”长时间露出水面,使得动物以及人类能够畅通往来于海峡两岸,而植物也随着动物和人类的活动范围被传播于两岸之间。海侵时期,“东山路桥”淹没于海底,两岸的动植物和人类随之又被隔断,又有了各自的独特性。

(2)“海峡人”的发现。福建、浙江和台湾的渔民在台湾海峡进行拖网捕鱼作业时,打捞出了海峡海底浅层的第四纪哺乳动物群化石,可以确定的种类达28种之多,其中包含古人类的肱骨化石——“海峡人”,这些动物化石和台湾出土的动物化石有着高度的一致性。来自天南海北的动物群化石组合说明这些哺乳动物当年就生活在那里,而“海峡人”更是早先通过“东山陆桥”往来于海峡两岸。“海峡人”的发现,填补了台湾海峡古人类考古的空白,印证了两岸人民同根同源、史前闽台一体化、闽台自古是一家。

(3)科普读物《远古的家园》。《远古的家园》是福建博物院范雪春等研究员倾力撰写,记录了两万年前台湾海峡的秘密,揭示了早期人类文明的来龙去脉以及当时与人类息息相关的哺乳动物方面的科普知识。

鉴于福建博物院对台湾海峡的研究基础以及福建与台湾的地理位置,特研发以“海峡人”为主题的VR项目,旨在阐述闽台两岸自然相似性,将台湾海峡变迁时期的生态环境、古人类生活习性、航海往来等与虚拟现实技术相结合,仿真模拟呈现给观众,展现闽台两岸一家亲的历史渊源,以期丰富科普教育的呈现形式、深化教育内容、强化教育展示效果,让观众身临其境走进“海峡人”的家园,激发观众进一步认识台湾、了解台湾的热情。

3.2 资料收集

在撰写项目脚本和大纲之前,先进行资料收集与整理工作,包括闽台地质变迁资料、考古发掘资料、动植物资源、气候等,充分利用考古学、地质学、植物学、动物学等多学科,融合考究闽台同根同源的历史关系,为创建古动物模型、古环境复原、古人类生活场景复原等提供科学依据,确保设计的科学性和严谨性。

3.3 内容策划

在内容分篇章的选择上,通过前期研究发现,海峡两岸自然相似性、东山陆桥、“海峡人”的生存环境、生活方式、大航海时代等方面是观众感兴趣却仅凭文物、标本资料等无法深入了解的内容。为此,我们利用VR技术生成逼真的三维影像,复原场景,真实感强烈,让观众能够浸入式、交互性地去体验、观察和学习相关科普知识。

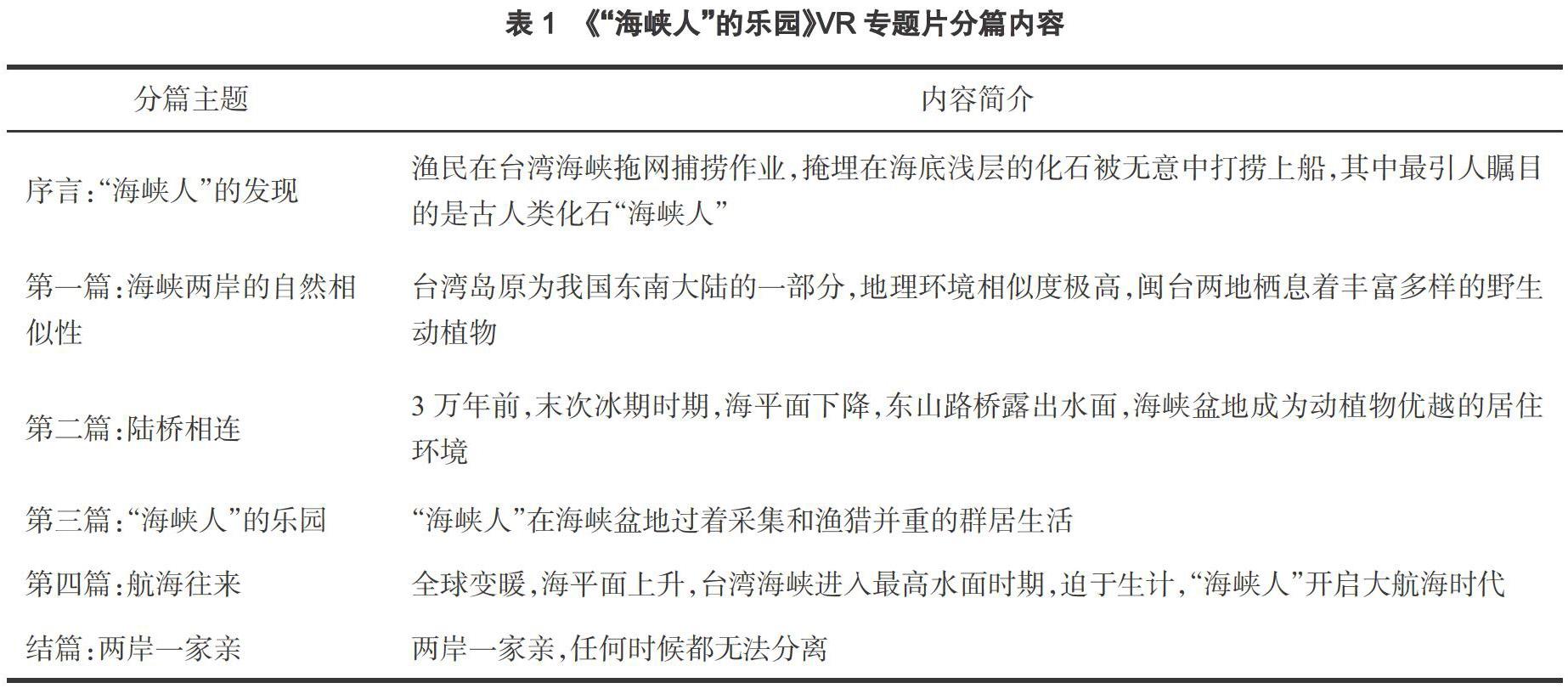

如表1所示,《“海峡人”的乐园》VR专题片分6个篇章,总时长12 min,每个篇章平均约2 min,以“海峡人”为主题,将观众作为第一视角,让他们“亲临”历史现场。

首先,以“海峡人”的发现倒叙入场,模拟渔民出海捕鱼,打捞出动物化石,进而将观众的眼球集中到古人类化石上,点明主题《“海峡人”的乐园》。在故事叙述中采取了光环突出引导的方式展开,观众戴上VR设备后,在一个光环围绕的“海峡人”化石引导下,去观察体验“海峡人”的乐园。

第二篇介绍海峡两岸的自然相似性,从植物学、动物学、地质学、气候等角度综合分析台湾、福建两地现有的自然生态。利用VR技术生成三维仿真模型,用线条突出显示两地主要的河流走向,列举法贴图展示两地的共有和特有动植物,让观众戴上VR头盔,听着解说词,马上一目了然,引导观众在情境中仔细观察。

第三篇由高度的自然相似性自然地引入陆桥相连的历史渊源,末次冰期东山陆桥露出水面,此时,为躲避严寒,以猛犸象、披毛犀。达维四不像鹿等为代表的北方动物被迫大规模南迁,汇聚在海峡盆地。

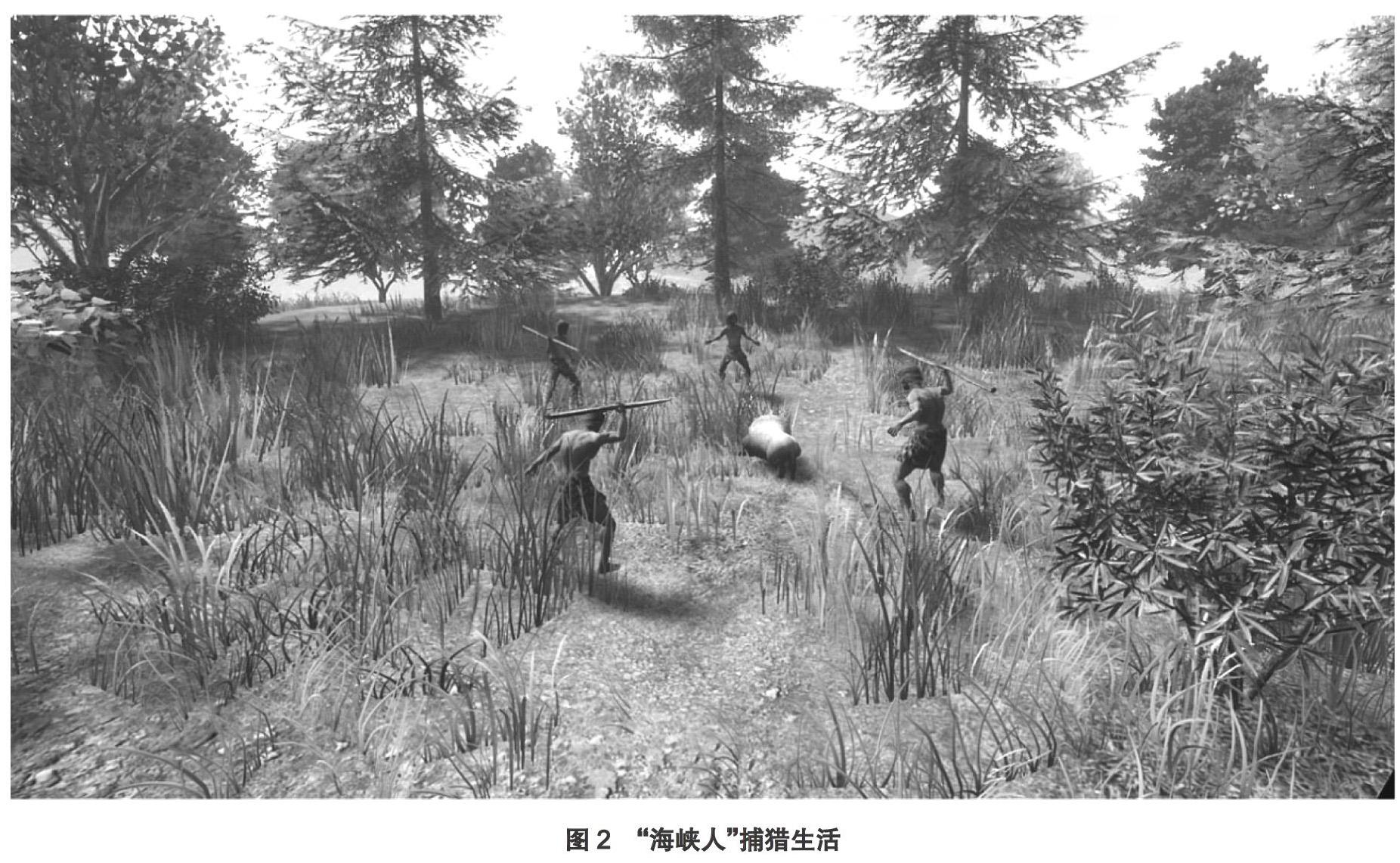

第四篇虚拟演示海峡盆地的地理优越性,气候宜人、阳光明媚,成为人类和动植物躲避严寒的乐园。借助VR技术构建三维仿真场景,模拟演示“海峡人”的生活环境、生活方式等。通过虚拟现实技术,观众可以“穿梭”在茂密的原始森林里,如图1所示。可以近距离观察“海峡人”的采集与渔猎生活,认识他们的生活环境与生活习性,感受“海峡人”的群居生活,如图2所示。这部分还设置了互动环节,观众通过手柄操作,参与操纵四不像鹿和“海峡人”在森林里奔跑的情境。

第五篇航海往来,讲述全球气候开始转暖,大地复苏,台湾海峡进入最高水面时期,居住在海峡盆地的“海峡人”被迫迁移到高地。随着时间的推移和经验的累积,先民发明了航海技术,开启了征服海洋之旅,先后踏上了台湾岛、东南亚、太平洋岛屿等,最后形成如今世界上最庞大的岛屿族群——南岛语族。利用三维仿真模拟海水上涨,先人制作独木舟、划船出海等,用先人的造型模拟奔跑的行为,在地球模型上展示南岛语族群的分布。

最后,结篇首尾呼应,闽台两岸一家亲,永不分离。

3.4 视频制作过程

(1)古动物扫描与模型搭建。为了还原最真实的动物形态特征,我们搜集了猛犸象、野猪、达维四不像鹿等古动物标本、研究资料,经专家进行科学鉴定后,由专业技术人员进行建模。

(2)自然场景制作。场景搭建是VR专题片制作的重要环节,要充分利用VR技术的特点,极力搭建真实的场景,只有真实的场景才能给观众带来浸入感和体验感。虚拟场景构建得越真实,体验者的沉浸感越强。

(3)画面剪辑与配音。VR专题片能够给观众带来了丰富的空间维度,但场景的切换对观众生理舒适度、体验感、浸入感等有一定的影响。专题片中场景切换时,一开始等待时间过长,眼前一片漆黑,给观众体验带来一种断电的视觉感。后来制作团队在能够带动片子运转的情况下,尽量提高场景切换速度,同时配上背景音,以跟上情节发展。

(4)互动环节设置。《“海峡人”的乐园》VR专题片设计的初衷是让观众置身于“海峡人”的乐园中,参与到“海峡人”的生活中来。片中,仅有一处森林奔跑的互动,通过操作手柄,与“海峡人”、动物群狂奔在森林里。若能引入更多的互动环节,如通过操作手柄与“海峡人”一起狩猎、采集野果、共同划桨出海等互动,将给予观众更佳的体验感。

4 VR技术未来的应用展望及建议

福建博物院设计的《“海峡人”的乐园》VR项目基于现有的研究成果,首次借助VR技术、多学科融合展示闽台同根同源的历史关系,将科学性与趣味性相结合,实现了浸入式体验的科学传播,是福建博物院科普教育工作的一个重要创新。通過有趣、生动的VR虚拟现实互动体验,不仅能够让观众快速掌握科普知识,而且还能真正激发观众对科普知识的兴趣,有效提升观众的科学素质。

從应用实践的过程来看,此次VR项目也存在一些不足之处。首先,由于技术所限,资源设计开发有缺陷,功能上不够完善,没有达到最初设想的理想效果;其次,由于时间场地等限制,观众体验及后期反馈方面比较欠缺;最后,VR技术本身也有它的局限性,观众在佩戴眼镜观看过程中,随着时长的增加,不适感明显,尤以年长者更突出。对此,我们对VR技术的应用提出几点建议:

(1)及时对VR教育资源的应用效果进行评估与反馈,以便后期开展VR科普教育资源的更新、设计与开发。青少年是参观博物馆的重点群体,特别是自然类博物馆,他们希望从博物馆认识当地的人文历史、了解自然科学知识、启发学习、培养学习兴趣,因此VR体验设计要充分考虑青少年的需求,在虚拟场景的搭建上,适当考虑青少年的视觉感受,青少年更热衷于丰富多彩的场景。作品应用的反馈与评估,也能在很大程度上修正VR资源的群体偏差。

(2)VR技术在博物馆中的应用要紧扣博物馆自身的馆藏藏品,同时加强资源内容研究,提升资源质量,保证内容构想的合理性、有效性。针对所展示的内容进行剧本改编、创作、升华,设计相应的展示内容与形式。

(3)增加交互性操作任务,实现技能训练。角色扮演,有利于学习者的技能训练,而VR技术的沉浸性和交互性,能够让学习者能够全身心投入学习。在VR专题片中,增加交互互动,能够让观众获得更好地体验与认知。

(4)借助VR技术开发专题性的探究式学习系统。首先是针对生活中无法观察到的自然现象或变化过程,为学习者提供形象、逼真、感性的学习资源,让抽象的概念直观化、通俗化,调动学习者多感官参与体验学习,以便学习者理解;其次,建构主义理论认为学习是一个动态适应的过程,通过对学习者学习过程中提出的各种问题或假设进行虚拟,通过虚拟系统可直观地观察该假设所产生的结果。如此,可以实现重复学习、重复验证,从而达到探究式学习的目的。例如恐龙灭绝假说、植物的演变、食物链等,均可以尝试开发探究式学习系统。

5 结语

《“海峡人”的乐园》VR专题片是福建博物院科普教育方式的一个创新,在现有的研究基础上,利用虚拟现实技术展示科学知识,实现了体验式、浸入式的科学传播。VR技术丰富了博物馆科普教育资源的形式和内容,科学性与趣味性相结合,带领观众穿越时空,体验大自然的神奇与多彩,期待未来VR技术能在博物馆科普教育中得到更广泛的应用与实践。

参考文献

[1]边静.移动互联网对博物馆公共教育的影响刍议[J].中国博物馆,2016,127(4):109-112.

[2]洛桑俊美,和剑奎,刘善思,等.VR技术在西藏青少年科普中的应用实践[J].西藏科技,2019,315(6):61-63.

[3]郭辉.虚拟现实技术在科普教育中的研究与应用[D].湖北工业大学,2016.

[4]陈鹤.虚拟现实技术在科普教育中的应用研究[D].天津职业技术师范大学,2018.

[5]邵恒.VR技术在博物馆文物保护中的应用[J].智库时代,2018,159(43):149-152.

[6]蔡保全.台湾海峡晚更新世人类肱骨化石[J].人类学学报,2001,20(3):78-185.

[7]刘志成,杨逸.台湾海峡原始人化石的发现经过及其意义[J].化石,2016,169(3):69-74.

[8]周佳卉,徐蕾,刘楠,等.虚拟现实技术在科普教育中的应用——以上海自然博物馆昆虫VR系列视频为例[J].科学教育与博物馆,2019(3):208-213.

Abstract VR technology is immersive, interactive and imaginative. Fujian Museum took the lead in applying VR technology in science popularization education. This paper analyzed the topic selection, conception design, production and other aspects of the VR feature film“the Paradise of the strait man". Through the VR technology, the natural similarity of Fujian and Taiwan, the bridge connected the geological change,"strait man"'s way of life, etc. were displayed integration. So that the audiencescan "visit" the"strait man"'s paradise " and experience the life at that time.We hope it can provide reference for the VR technology application in the field of science popularization education in museums.

Keywords VR technology, popular science education, application practice