马若瑟对《书经》《诗经》的译介

2020-11-09刘国敏

刘国敏

内容摘要:马若瑟是法国著名来华耶稣会士,他曾选译《诗经》《尚书》,译文刊载于杜赫德《中华帝国全志》,在欧洲产生了重要的影响。本文拟研究《中华帝国全志》中刊布的马若瑟《诗经》《尚书》译文,从文本的选择,翻译的策略与手段,程颐、朱熹注疏的选取,结合历史语境,管窥马若瑟对经籍的索隐式解读。

关键词:马若瑟 《尚书》 《诗经》

1.马若瑟生平及著作简介

马若瑟(1666-1736),法国著名来华耶稣会士。1666年7月17日,马若瑟出生与法国的瑟堡城,1683年加入耶稣会。1693年,白晋作为康熙特使被派往法国,招募了一些新的法国耶稣会士和他一起返回中国,白晋选了十二个人,马若瑟与另外七人于1698年3月7日和白晋一起登上了“安菲特里特”号,其余四人则与被派往东印度的海军战船同行。白晋、马若瑟等人于11月7日到达广州。1699年,马若瑟被派往江西传教。1714年,白晋为了推进他的《易经》研究通过康熙帝将傅圣泽和马若瑟召回北京,两年后返回江西传教。1724年,基督教在中国被禁,几乎所有传教士都被流放广州。马若瑟不得不离开他在江西省的传教点,南行广州。1733年迁居澳门,1736年在澳门去世。

马若瑟一生业绩突出,著述丰厚,他是“于中国文学造诣最深者。”[1]其主要的著作有:《汉语札记》《六书析义》《中国古籍中之基督教主要教条之遗迹》《赵氏孤儿》《书经》《诗经》(八首)《经书理解绪论》等。

2.马若瑟对《书经》《诗经》的选译

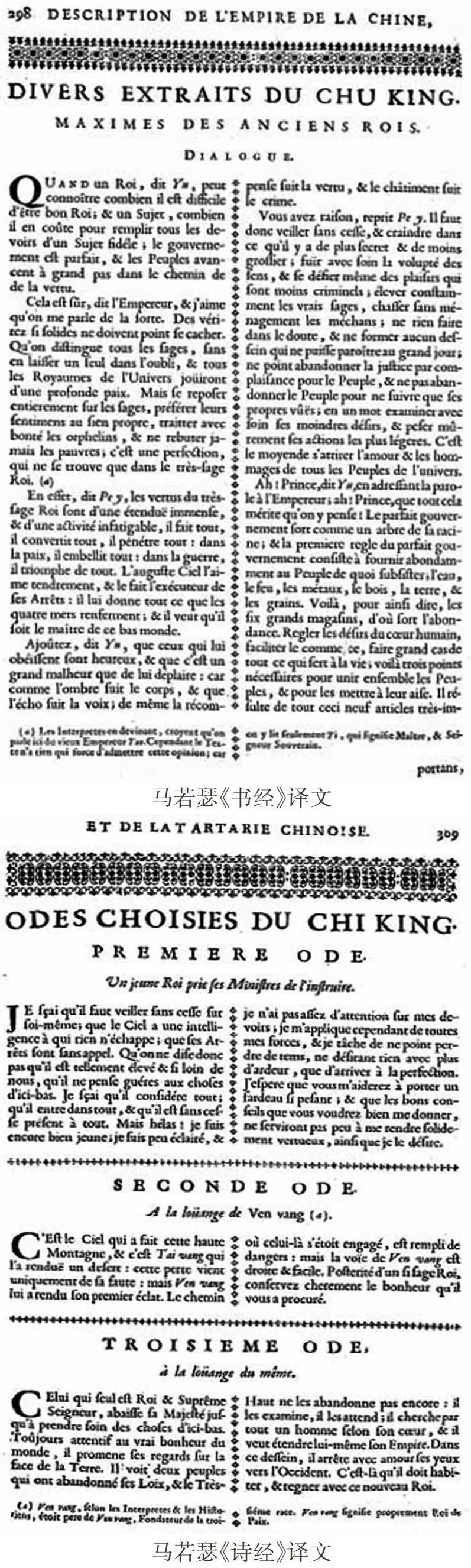

马若瑟曾译《尚书》,底本主要参照孔颖达《尚书正义》,王樵《商书日记》、张居正《书经直解》《书经大全》《日讲书经解义》,杜赫德(1674-1743)《中华帝国全志》第二卷中(1735 年)第298-307页曾刊布部分译文,分别是:《大禹谟》《皋陶谟》《益稷》《商书·仲虺之诰》,《商书·咸有一德》,《商书·说命(上中下)》。杜赫德所刊登的第一篇只选取了《大禹谟》《皋陶谟》《益稷》的部分内容,最后一篇《说命》也并非上中下全篇,均为选文。

紧随《书经》选译文,《中华帝国全志》第二卷中(1735 年)刊载了马若瑟选译的《诗经》八首:《周颂·敬之》《周颂·天作》《大雅·皇矣》《大雅·抑》《大雅·瞻卬》《小雅·正月》《大雅·板》和《大雅·荡》。

3.杜赫德刊布马若瑟《书经》《诗经》译文时的简介

杜赫德在刊布译文之前,对《书经》《诗经》都做了简介。他把《尚书》定为“一等经书”中的第二本,认为全书分成六个部分,前两个部分讲述的是尧舜禹的时代值得纪念的事情,第三个部分讲述的是商朝的事件,后三个部分的内容则讲述周朝的事件。杜赫德在序言中重点讲述了尧、舜、禹、成汤、武王、周公的事迹,还述及商朝著名的大臣仲虺、伊尹和傅说以及商纣王,并把纣王比作是西方的尼禄和戴克里先。他还重点讲述了“成汤桑林求雨”的传说,说明在华耶稣会传教士利用这一故事来传道的方法,“当信道者难以理解道成肉身与耶稣受难之谜时,我们就使其想起他们的历史事迹(即成汤的故事)。”[2]最后,他指出,“在《书经》中,我们可以发现在有着最大权威的中国人中,谁受到了罪恶的惩罚,谁得到了道德的补偿;找到教导如何很好地治理国家的一些美善的训言;找到统治帝国的第一批英雄们对公用事业、原则,规则和礼仪模式所做的睿智的规定;民族永记并保持着非凡的尊重。”[3]

关于《诗经》,杜赫德认为中国经学家的诠释系统相互矛盾,他打破传统“风”“雅”“颂”的分类,按诗歌内容分为五类:一是对那些因为自己的才能、美德而著名的人物的赞歌;二是反映王朝风俗的诗;三是比兴的诗;四是颂扬高贵的甚至崇高事物的诗;五是不符合孔子教义的可疑的诗。他对于每一类诗都做了简要的说明,但并没有具体的例证。从杜赫德对《诗经》的介绍可以看出,“虽然传教士对《诗经》的探究重点不在文学,但当首次接触到这部文化经典时,又不可能绕过文学的切入点,而首先集中在《诗经》这部经书的文学性质的考辨上”[4]。

但由于时代、水平、学识背景等多方面因素的制约,杜赫德对《书经》的简要介绍,对历史人物及朝代的簡要追溯,对《诗经》的见解浅薄,无法真正阐述清楚《书经》《诗经》的原貌。然而得益于《中华帝国全志》一书在欧洲的巨大影响,众人由此开始识得《书经》《诗经》,具有重要的开拓之功。

4.马若瑟译文特色

综观马若瑟《书经》《诗经》译文,首先看他所选译的篇目,《书经》几篇内容皆为训诫,大臣(仲虺、伊尹、傅说)规谏君王之言;《诗经》选文皆出自“雅”“颂”,亦多为颂扬周王族祖先、或是劝诫、规谏君王大臣的诗篇,用以彰显德性,讽喻弊端。《诗经》选译文除了最后一首《大雅·荡》漏译了“文王曰咨,咨女殷商。天不湎尔以酒,不义从式。既愆尔止,靡明靡晦。式号式呼,俾昼作夜”此节外,其余皆译全文。所译方式与策略都采用意译,逐字逐句对照翻译,大体忠实于原文,符合原文之义;其中对某些词还进行了注解,虽然注解相对简单,但对当时的读者而言仍有重要的作用;马若瑟被誉为“传教中国诸传教士中于中国文学造诣最深者”[5],译本显示出了马若瑟较高的汉学造诣及汉语水平,由此也得到了后世学者的一致好评与钦佩。

但马若瑟的文本,也不乏误读,如《周颂·天作》中“大王荒之”一句,马若瑟将“荒”字译成了“荒漠”,而“荒”在这里的意思乃是“治”,由此导致了进一步的曲解,第三句就译成了“这种损失仅是他的错误”,而第三句之本意为“上天在此生万物”[6];马若瑟的进一步曲解又引出了“彼徂矣”一句的曲解,进而影响了对全诗主旨的把握。所以马若瑟根据文意重拟标题时就出现了偏颇,且在对标题的注释中,认为“文王,是第三族的建立者”,用了“race”(族)一词,而非“dynastie”(朝代、王朝),马若瑟大概并不清楚作为中国古代历史上的夏商周“三代”,此“代”当是“朝代”之意,而不可视作“族”讲。再如《大雅·抑》中“无竞维人,四方其训之。”马若瑟以为:“Celui qui nexige rien de personne au-dessus de ses forces, peut enseigner lunivers”(对他人没有过高要求的人,可以教化天下),“无”在此处当为发语词,“训”是“顺从”之意,马若瑟显然未能真正理解原文之义。钱林森先生认为马若瑟“本人可能一点儿也解释不清楚”,“马若瑟的汉学造诣和水平,虽然一直为其同辈和后世学者所称道、所乐道,被视之对中国文学‘认识之深,为清初入华耶稣会士‘无人能及。然而,当人们对照《诗经》原作仔细拜读他所迻译的、颇具影响的上述几首颂诗,也不难发现到一些令人惊讶的曲解之处,……马若瑟或许盛名之下,其实难副。[7]”

同时,通过译文及少量的注释可以发现,《书经》《诗经》译文每篇都有涉及“天” “上帝”,马若瑟多译为“Le Ciel”“Seigneur”。译者的身份、固有的学识与文化背景都决定了译文内容、译介策略等的选择。马若瑟是“索隐派”的代表人物,在中国经书与古籍中寻求最古之传说,“研究中国古代史采用一种特殊方法……其法则在中国之经书与古籍中寻求最古之传说,凡有不明之段落,历代意见分歧之解释,《诗经》中之譬喻,《易经》中之卦爻,威加利用,以备传教之印证。[8]”而“对儒家经典的处理与诠释”“其基本前提是把上古典籍中的‘圣人‘ 大人等与耶稣相等同”以此“说服中国上层,天、儒二学本原一致,西来‘铎德所传天主教义密旨(启示‘真理)恰是中国上古之天学‘本义。”[9]如《尚书·仲虺之诰》中:“若苗之有莠,若粟之有秕。”译者译为:“Nous nous trouvames dans ce temps funeste mêlez avec tous ces scélérats, comme un peu bon grain semé dans un champ rempli divraie”(我们在这一段悲惨的时间里所经历的种种灾祸,就好像一束好的禾苗播种在充满了稗子的田地里)。[10]译文注释中还多处选用程颐的“天命”学说进行诠释,“主张天主教上帝之‘神性不仅体现在‘天‘帝之中,而且也体现在‘道‘太极‘性‘理之中,因而不仅伏羲、文武周孔等上古圣贤认识天主教的上帝,而且新儒家的二程朱子等对此上帝也同样知晓”。马若瑟将《大雅·皇矣》标题译为“同样的赞颂”(à la loüange du même),该文紧接第二首《文王颂》,所以此处依然理解为是“同样的对文王的赞颂”。但是通读《大雅·皇矣》全文,此诗并非仅仅是歌颂文王的,据朱熹注,“皇矣八章,章十二句。一章、二章言天命大王,三章、四章言天命王季,五章、六章言天命文王伐密,七章、八章言天命文王伐崇。[11]”且马若瑟在文本翻译时,其中也并未提到“大王”“王季”,全部译文中唯有“帝”(Seigneur)和“文王”,“文王”则是上帝所中意的,且赐予了“天配”;甚而至于原文中有“维此王季”一句,马若瑟在翻译时,也直接意译成了“文王”,其中作了注,认为此处是错误,并冠以“最好的诠释家”之说。

此外,马若瑟在《书经》《诗经》译文为数不多的注释中,多以程朱学派的注解来阐释“天”“帝”。 《书经》译文注释就曾多处选用程颐的“天命”学说进行诠释,《诗经》译文注释中则多选用朱熹《诗集传》之注释进行阐释。其原因大概在于康熙年间曾颁布圣谕,要求学校在教授古代典籍时当以程朱学派的注释为准,马若瑟所用底本多是官方通行本,以中国人自己的著作来说明那些认为中国人是无神论的人;其二马若瑟“主张天主教上帝之‘神性不仅体现在‘天‘帝之中,而且也体现在‘道‘太极‘性‘理之中,因而不仅伏羲、文武周孔等上古圣贤认识天主教的上帝,而且新儒家的二程朱子等对此上帝也同样知晓。”[12]

纵然刊布的马若瑟《书经》仅为节译,《诗经》亦只有八首,译文充满了索隐色彩,所采取的“移花接木”式的手段,是为了传教服务,试图以中国人自己的论著来反驳“礼仪之争”中与耶穌会对立的势力,但他的《书经》《诗经》译文大概是首个在欧洲出版并产生了影响的译文,就此而言,马若瑟在中国文化的海外传播与中法文学交流史上亦有不可磨灭的功劳。

参考文献

[1]Jean Baptiste du Halde. Description géographique, historique,chronologique, et physique de lEmpire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Paris, 1735.

[2]费赖之著 冯承钧译.在华耶稣会士列传及书目.北京:中华书局,1995.

[3][法]蓝莉 著 许明龙 译 《请中国作证:杜赫德的〈中华帝国全志〉》,商务印书馆,2015.

[4]刘耘华.诠释的圆环——明末清初传教士对儒家经典的解释及其本土回应.北京:北京大学出版社,2005.

[5]许光华.法国汉学史.北京:学苑出版社,2009.

[6]夏传才.诗经研究史概要.北京:清华大学出版社,2007.

[7](宋)朱熹.诗集传.北京:中华书局,1958.

[8]刘耘华. “索隐”:马若瑟对儒家经典的过度诠释,《国际汉学》,2005(2).

[9]钱林森. 18世纪法国传教士汉学家对《诗经》的译介与研究——以马若瑟、白晋、韩国英为例. 华文文学,2015(5).

注 释

[1]Rémusat. Nouv.Mél., t.II, p.262-265.

[2]Jean Baptiste du Halde. Description géographique,historique,chronologique,et physique de lEmpire de la Chine et de la Tartarie chinoise[M]. Tome II, Paris, 1735.p.296.

[3]同上,第297页.

[4]钱林森:《18世纪法国传教士汉学家对《诗经》的译介与研究——以马若瑟、白晋、韩国英为例》,《华文文学》,2015年第5期.

[5]费赖之著 冯承均译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1932年,第528页.

[6]此段《天作》的中文解释参照程俊英 撰:《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2009年9月;朱熹:《诗集传》,北京:中华书局,2011年1月,第300页.

[7]钱林森:《18世纪法国传教士汉学家对《诗经》的译介与研究——以马若瑟、白晋、韩国英为例》,2015年5期,第10-19页.

[8]同上,第521页.

[9]刘耘华:《“索隐”:马若瑟对儒家经典的过度诠释》《国际汉学》,2005年第2期,第67-68页.

[10]Jean Baptiste du Halde. p.303.

[11]朱熹:《诗集传》,北京:中华书局,2009年9月,第248页.

[12]Paul A. Rule. Kung-tzu or Coufucius? The Jesuit Interpertation og Confucianism[M]. Sydney, Boston: Allen & Unwin. 1986, p.174-180. 转引自刘耘华:《“索隐”:马若瑟对儒家经典的过度诠释》《国际汉学》,2005年第2期,第68页.

本文系2017年重庆市社会科学规划项目(2017QNWX32)“法国《尚书》译介史述”的阶段性研究成果。

(作者单位:重庆旅游职业学院)