狂欢化理论视域下的网络流行语翻译

2020-11-09徐雅静刘庆连

徐雅静 刘庆连

摘 要:网络流行语已成为大众语言表达方式,且引起国内外语言研究者的广泛关注。而当前媒体、词典、报刊发布的翻译较多采用直译翻译方法,使用此方法不仅不能充分展现流行语的狂欢内涵,若使用不当反而会产生歧义。通过分析《咬文嚼字》、搜狗输入法国民年度流行语超级榜和其他网络平台发布的流行语的翻译,发现狂欢语言的翻译需摆脱语言礼仪特征并结合语境分析以赢得读者共鸣。因此,在该类流行语翻译处理上还需顺应他国的语言特征并向他国的幽默语言靠拢以便达到狂欢化效果。

关键词:网络流行语翻译;狂欢化;语言混合;戏仿

中图分类号:H315.9文献标识码:A文章编号:1672-1101(2020)05-0078-05

Abstract: Network buzzwords have become a popular way of language expression and have attracted extensive attention of language researchers at home and abroad.Literal translation is often used in the buzzword translation of media newspapers and periodicals today. This translation method not only veils the carnivalesque connotation of buzzword, but also creates ambiguity if used improperly.Through the analysis of the translation of YaoWen.JiaoZi, national buzzword of the year by Sogou and other online platforms, it was found that the translation of network buzzword needs to surpass the characteristics of language etiquette and combine context analysis to win the resonance of readers. Consequently, buzzword translation should adapt to the language characteristics of other countries and move closer to the humorous language of other countries in order to achieve carnivalesque effect.

Key words:network buzzwords translation;carnivalesque; mixing of languages; parody

網络流行语是指一定时段内主要在网络场域被网民自发使用、具有发酵功能并往往对现实社会产生影响的语言符号。网络流行语的出现适应了社会发展变革需要,因此可以在一夜间迅速普及。流行语是反映时代特征的一面镜子,也是社会发展的体现。网络流行语的翻译往往突破了传统文学翻译的规范,是一种有自身特色的狂欢化语言。众多他国俚语传入国内,国内网络平台出现的流行语也能流行国外,因此,网络流行语的翻译无论是在日常网络交流中还是在文化交流中都起到了重要的媒介作用。

一、狂欢化理论的由来

文学狂欢化来自“狂欢节”型的庆典。狂欢和狂欢节源于米哈伊尔·巴赫金的研究,巴赫金探讨了中世纪“低俗”或通俗文化对宗教和封建政治文化的关系,并把狂欢化定义为以各种语言幽默形式和展现组成的一个无边的世界,属于一种民间狂欢的幽默文化和戏仿文学[1]32。狂欢语言的表现形式可分为三种,一是各种类型的粗话、二是仪式景观、三是喜剧式的语言创作。

巴赫金说,狂欢化语言是一种丰富的、能够代表人民大众复杂统一的狂欢节世界感受的语言。巴赫金把狂欢节视为一个所有人都积极参加、所有人都参与的生活[2]8。

网络流行语属于网络狂欢,它包括文字流行语的嘲讽、图像流行语的戏谑、语言上的调侃等表现形式,而语言文字的表现形式能够把狂欢精神演绎得淋漓尽致[3]41。狂欢文化一直都属于边缘地位,但近些年在网络空间却风起云涌且逐渐受到重视。下文分析了近年来我国网络流行语的数据,并结合其特征探讨了不同类型流行语的翻译方法。

二、近年来我国网络流行语的特征分析

从2008年开始,《咬文嚼字》杂志开始在《咬文嚼字绿皮书》中发布年度“中国十大流行语”。其近三年发布的“中国十大流行语”如下。2019年:文明互鉴、区块链、硬核、融梗、xxx千万条,xxx第一条、柠檬精、996、我太难/南了、我不要你觉得,我要我觉得、霸凌主义;2018年:命运共同体、店小二、官宣、锦鲤、确认过眼神、退群、佛系、巨婴、杠精、教科书式;2017年:不忘初心、砥砺奋进、共享、有温度、可能xxx假xxx、流量、油腻、尬、怼、打call。

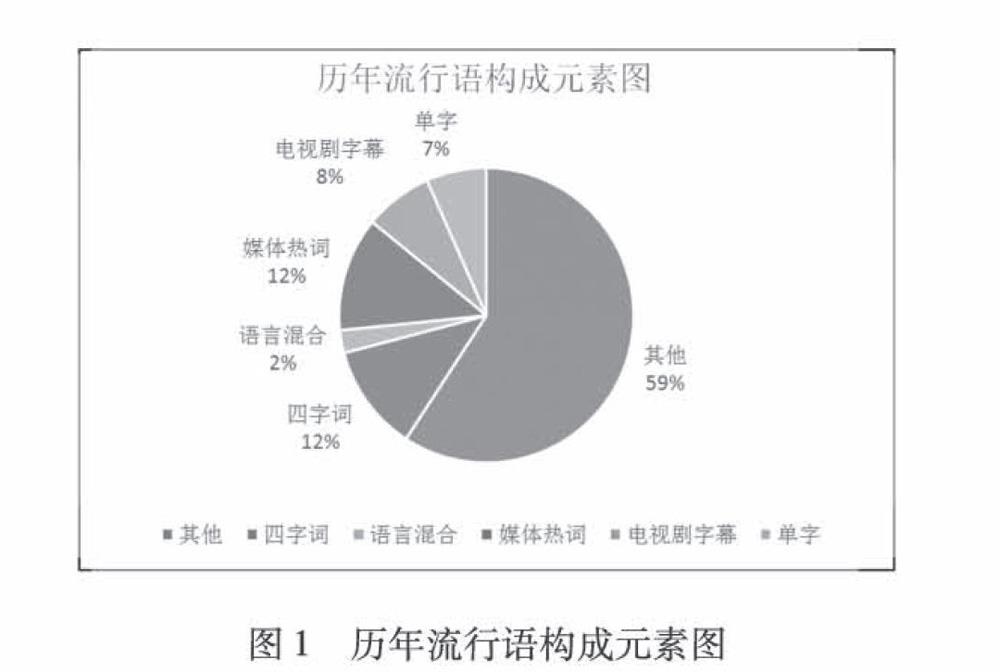

通过统计《咬文嚼字》2008年到2019年的流行语可以发现,四字词出现14次,英文出现3次,媒体热词出现15次,电视字幕出现9次,单字出现8次,其他71次。主要内容在历年流行语中所占份额如图1所示:

此外,从搜狗输入法官方微博近两年发布的“国民年度流行语Top100超级榜”中[4],读者不难发现在其发布的10大流行语、10大神回复、10大缩写词、10大令人反感词、10大新成语、10大声音金句、10大新文化现象等词类中,狂欢流行语结构也集中在四字词、语言混合等形式上。

从搜狗输入法近两年国民年度流行语超级榜来看,四字词出现39次,英文或带有英语字母的流行语出现17次。其中大部分流行语都具有反讽和戏仿成分。

三、网络流行语主要结构形式的翻译

结合《咬文嚼字》、搜狗输入法超级榜流行语和其他网络平台发布的流行语来看,流行语的主要形式包含四字词、语言的混合、典故、媒体热词、电视剧字幕和具有讽刺意味的字词等。下面对各大平台网络流行语主要结构形式的翻译进行分类和探究。

(一)两种语言的“混合”

例1“Pick文化”和“Bot文化”。“Pick文化”和“Bot文化”属于2018年度“10大新文化现象”热词。文化,是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品,新文化现象也属于文化范畴。从字面翻译“Pick文化”可译为“pick culture”,同样“Bot文化”译为“bot culture”。这些新文化多出现于短视频和综艺节目,该类亚文化也变成了全民热捧的现象,在网络的推动下,参与了这些文化就是参与了这个时代。

“Pick文化”起源于偶像综艺节目,表现为全民支持自己喜爱的选手。“Pick文化”在相应媒体的推动下逐渐盛行,其含义就是挑选自己喜爱的选手。不管是“pick”或者是“pick up”,其想表达的都是“pick out”的意思,选择一个你喜爱的偶像。之所以叫“Pick文化”而不叫“选择文化”,是因为“Pick文化”在表达上更简洁,“选择文化”则稍显正式。另一方面,语言混合的表现手段在网络语言中使用频率很高,在网民中的使用率也很高。

同样,“Bot文化”的使用频率高也有相似的原因。现在常说的“Bot”是由真人运营的機器人账号,“bot”即“robot”的缩写。“Bot”文化现象是指在网民网络上按照一定的要求发布符合特定要求的作品。用“Bot文化”代替机器人文化,既能突出“bot”的特征,又能避免歧义,因为现在“bot”大多都不是机器人运行,只是人们称呼“Bot文化”的术语。

例2“打call”。“打call”是2017年风靡的流行语,但“打call”绝不是打电话的意思,所以不能译为“make a telephone”。“打call”这个词来自日本(call在日语中的写法是:コール),是一种“应援文化”。如今“打call”不仅仅适用于粉丝对偶像的“应援”活动,当你表达对某个人、某件事的赞同和支持时,可以说“为xx打call”。其实,“打call”最基本的含义是“为…举起荧光棒”。“荧光棒”的英文说法是“glow stick”,那么“为…举起荧光棒”对应的英文为“to put ones glow stick up for somebody”,这也是“打call”常见的翻译。

(二)成语的戏仿

戏仿是网络流行语翻译中较常见的一种表现手法,它同狂欢式的世界感受紧密联系,并以一系列的狂欢式、一系列的错位达到戏剧的效果。

例1“大吉大利,今晚吃鸡”。从2017年底开始爆红的国外游戏《绝地求生》中有一句系统提示语:“大吉大利,今晚吃鸡”。“大吉大利”这个成语原指吉祥、顺利之意。最早来源于电影《决胜21点》中的一句台词“winner,winner,chicken,dinner”,一个赌徒在美国的赌场里,每次赌钱之前都要说这句话,然后就总能赢钱。这句“大吉大利,今晚吃鸡”就是由此翻译过来,并且戏仿“大吉大利”这句成语,达到幽默诙谐的效果。在美国俚语“play chicken”中“chicken”指的不是动物,而是一项危险的游戏或者考验勇气的测验,意味和某人对抗,比试的意思。“winner, winner, chicken, dinner”这四个词都是两个音节,而且“winner”和“dinner”这两个单词押尾韵,读起来自然流畅。此外,词与词、句与句之间的平行对仗,可以产生读者的共鸣,赋予流行语翻译最大的内涵。

例2“人见人爱,花见花开,车间车爆胎”。1964年迪士尼影片“Mary Poppins”(《欢乐满人间》)中的插曲“Supercalifragilisticexpialidocious”近年来一度走红。该词由super、cali、gragilistic、expiali、docious五个词根组成,这五个词根的意思分别为非常、美丽、易碎的、补偿、可教育的。该词意为“奇妙的,难以置信”,用来表示赞同或过长单词时的胡言乱语也可以用该词。该词的翻译原本可以译为“太好了”或“太棒了”,但是译句为了实现和原句的形式对等,因而翻译成了“人见人爱,花见花开,车见车爆胎”,这样以来的翻译通过戏仿流行语达到了幽默的效果,极好的表达了原句要表达的赞赏的意味。并且戏仿了“人见人爱,花见花开”这样的褒义成语,理所应当的成为了近年夸赞别人的流行语,这句英文在构词上也体现了中文的含义。

例3“一时间竟无言以对”。“无言以对”出自于迷你剧《万万没想到》第二季中,意思是听到这句话我竟然没有话可以说了。《万万没想到》是中国名著《西游记》的改编,较多狂欢化语言的使用使得它有着很强的趣味性。但是《万万没想到》并不是一部主流作品,其中用语更是和原著脱节有。“无言以对”的百度百科翻译为“to have nothing to say in reply”。而在2018年暑期档电影《西虹市首富》中有一句台词,字幕把“一时间我竟无言以对”翻译成了“In a moment, Im totally speechless”。一种翻译为“nothing to say”,另一种翻译为“speechless”。“speechless”常用于表达因愤怒难过而说不出话,且这种翻译较为简洁。而“无言以对”本身多含有讽刺的意味,因此用“nothing to say”来表达则更为直接。“无言以对”是对成语的戏仿且该词的出处也戏仿了《西游记》中的桥段。因此“无言以对”也是一种非主流的狂欢化用语。

(三)字词的翻译

从图1可见,单字作为流行语在近十年流行语中所占比例为8%,单字以其简洁明了的优势在网络流行语中占有一席之地,但因意义难以捉摸,所以单字翻译也是流行语翻译的难点。

例1“怼”。2017年度流行语“怼”指面对面互打嘴仗,如“怒怼”,“怼人”。除了常见的打嘴仗的意思外,“怼”在中文里属于万能动词,相当于英文中的“do”,有“打”“吃”“玩”“干”等意思。在不同的情景下“怼”字的翻译也不尽相同。如,“他公开怼了那些要求秘密投票提名的人。”这句话可译为“He publicly attacked the people whove been calling for secret ballot nominations.”其中的“怼”表示“抨击”,在指打嘴仗的时候用“attack”来表示;再如“我要和你怼台球”译为“Ill take you on at billiards”。这里的“怼”表示“较量”,译为“take on”。除此之外,也可以用“argue”“taunt”“scold”“criticize”“rebuke”“slam”等词来表示,具体如何表示还应结合语境意义来选择。

例2“亲”。在淘宝旺旺交流时的常见用语“亲”,逐渐成为日常生活中的称号,淡化了对社会地位、阶级的区分。上世纪人们多用“同志”“同学”等互相称呼,现如今则淡化了这种礼仪化的语言,而用“亲”这类非礼仪性的狂欢用语。其实“亲”最早来源于韩语“”,其读音类似于“亲故”,是“朋友”的意思,故可翻译为朋友“friend”。淘宝盛行的“亲”可以翻译为“dear customer”,朋友之间相称可译为“dear”表示亲密的关系,恋人关系中“亲”可译为“亲爱的”如“honey”“darling”等类似翻译。

例3“佛系”。“佛系”是《咬文嚼字》杂志发表的2018年网络流行热词。“佛系”是一个外来词,代表爱独处、专注自己的兴趣、不想花费时间与人交流的人。当下“佛系”的主要含义是指“有也行,没有也行,不争不抢,没有输赢”。《中国日报英文版》,《人民日报英文版》和《21世纪英文报》均将“佛系”翻译为“Buddha-like”。佛系最直接的翻译是“Buddhist-style”,也有的翻译为“whatever will be will be…”。“Buddhist”作为形容词译为佛教的,佛法的,作为名词译为佛教徒。“Buddha”指佛陀,佛像。所以不管译为“Buddha-like”还是“Buddhist-style”都能表示像佛教徒一般的行事作风。但是“Buddha”还有一层含义,指“a person who has achieved enlightenment”,意为在佛教中觉行圆满的人。当下流行的佛系并不是指人们真正有了佛教的觉行,而是借佛教来代指自己不争不抢、无欲无求的心境。短语“let nature take its course”,“let it go”或者“whatever will be will be”也可以大致表示顺其自然、随波逐流的意义。把“佛系”翻译成“Buddha-like”在一定程度上与传统佛教思想相悖,但保留这一译法也是为了适应新的网络环境,用佛教徒的觉行来自嘲生活态度的佛系,虽然在含义上违背了权威,但是也是狂欢化理论下流行语翻译的需要。

由此可见,单字作为流行语多为非礼仪性的狂欢语,且单字字意涵盖较为广泛,所以多是根据语境和交际对象判断字意后再进行翻译。

(四)隐喻词的狂欢

在中国传统语言研究中,隐喻一直被视为具有修饰功能的语言现象。隐喻的表现可以是单个的字词、句子、习语、诗歌、篇章等,隐喻有狭义和广义之分,广义的隐喻包括明喻、转喻、提喻、引喻等[5]312。

“锦鲤”一词为2018年《中国新闻周刊》官方微博发布的国民年度流行语中,搜狐网把“锦鲤”译为“Koi fish”,也有人译为“lucky charm”或者“mascot”[6];把“巨嬰”译为“Big baby, an adult acting like a baby”;把“吃瓜群众”译为“watermelon eaters”或“a big crowd of passive onlookers or the spectators or onlookers who are unaware of the facts”;把“网红”译为“online celebrity”或“sensation web star”。

隐喻词是流行语最常见的表现形式,流行语的流行多是用诙谐的表达方法代替本体,带有讽刺,幽默的效果,具有明显的狂欢化特征。锦鲤一词作为2018年《咬文嚼字》十大流行语之一,在搜狐网中被译为“koi fish”,维基百科中的解释为“koi are colored varieties of Amur carp that are kept for decorative purpose in outdoor koi pond or water gardens”。“Koi fish”不同于“gold fish”,锦鲤源于日本,是日本文化的象征,用来指代“lucky man”。

从以上例子来看,绝大多数隐喻词的翻译采用的都是直译的翻译策略,翻译只是选择了与流行语本身等同的意思一一映射。这种形式的翻译虽然一定程度上可以表达原意,但是在外国读者看来这类翻译十分平淡。加上外国读者对流行语文化的陌生,会对这些用法一头雾水,不知所云,很难达到国人在网络媒体上的狂欢效果。总之,就隐喻词翻译来说,当前媒体、词典、报刊发布的翻译除了在准确性上有待考证之外,还须顺从于他国的语言特征并向他国的幽默语言靠拢,而不是从字面上直译过来。

四、结论

不管流行语是语言的混合、成语的戏仿、单字的非礼仪性翻译抑或隐喻词的翻译,其本身大都是非主流、非正式的话语。但是在语言的交流过程中,不能只关注语言表面的风格特征,更要注重混杂语言背后所体现的世界观的冲突。网络流行语的翻译也反映了现实世界的意识形态,体现了“去精英”的狂欢化特点[7]75。网络流行语具有多义性,在不同的语境里,流行语的翻译不能一成不变,而且流行语的翻译没有特定的翻译技巧和方法。若要让读者产生共鸣,首先在形式上要追求平行,其次要能符合语境,甚至英文的狂欢化语言也可以运用其中,而无需过度顾及阶级、距离、礼仪等因素的影响。

不同语言形式的融合、互通、变化、延展,使语言在原本基础上产生了种种可能性,之后译者才能在翻译中发挥其创造性,翻译的狂欢化、多样化也随之产生。狂欢化使语言更加自由不羁,狂欢化语言也表现在词语的双重指向和象征力量上,语义的颠倒则是对权力意志的挑战。狂欢化语言如广场用语、隐喻语、双声语、混杂语混用现象在网络的传播下, 也极大地解放了语言,释放了语言艺术的能量[8]27。但是流行语的翻译仍存在较多不准确性,较难达成固定的使用方法,仍需要译者在该领域做出更深层次的研究。

参考文献:

[1] 于连·沃尔夫莱.批判关键词文学与文化理论[M].北京: 北京大学出版社, 2015.

[2] 巴赫金.巴赫金全集[M].石家庄:河北教育出版社, 1998.

[3] 陈婕.网络时代影视翻译的狂欢[J].电影文学,2009(18):40-42.

[4] 搜狗输入法.2019国民年度流行语[EB/OL].https://m.weibo.cn/1757022731/4447888778 147721.

[5] 王寅.语义理论与语言教学[M].上海: 上海外语教育出版社, 2001.

[6] 搜狐网.一条“中国锦鲤”的英文,竟然难坏了这么多国家的人…… [EB/OL].https://www.sohu.com/a/258660365_103280.

[7] 夏忠宪.巴赫金狂欢化诗学理论 [J].北京师范大学学报(社会科学版), 1994(5): 74-82.

[8] 谢之君,杨月华.网络流行语认知价值及翻译[J]. 上海翻译,2015(3):23-27.

[责任编辑:吴晓红]