古典戏曲中的孙悟空形象演变*

2020-11-09周固成

周固成

(江苏海洋大学 文学院,江苏连云港 222005)

孙悟空的形象酝酿于先秦神话、诗话、院本以及唐宋小说之中,其性格发轫于元杂剧,定型于吴本《西游记》,延续于宫廷大戏《昇平宝筏》之中。研究孙悟空原型的文章众多,不再赘述。杨景贤《西游记杂剧》中的孙悟空除了降妖除魔之外,对女人还生欢喜之心,小说中孙悟空则属于天生石猴,无情无欲,两者为何截然不同?孙悟空桀骜不驯的性格并非贯穿于不同体裁的文学作品中,孙悟空对佛法的感悟却为何始终贯穿于诗话、杂剧、小说、宫廷大戏之中?这些问题,值得深思。

一、明杂剧中孙悟空情爱之心的成因

关于孙悟空的情爱欲望,在杨景贤《西游记杂剧》中有具体表现,第九出云:“我天宫内盗得仙衣、仙帽、仙桃、仙酒,夫人快活受用!”[1]101孙悟空对他夫人也算体贴照顾,但此女对孙悟空却没有多少感情可言。比如,金鼎国王之女出场时说:“妾身火轮金鼎国王之女,被通天大圣摄在花果山中紫云罗洞里,怕不有受用。争奈不得见父母之面,好生烦恼人也呵!”[1]101金鼎国王之女是被孙悟空摄入洞府,强做压寨夫人的。元杂剧为何涉及孙悟空的抢亲之举,其情爱之心如何评价?

一方面源自于中国自古以来的猿猴抢亲的故事。其最早可以追溯到汉代焦延寿《易林》“坤之剥”,卷一云:“南山大玃,盗我媚妾。怯不敢逐,退然独宿。”[2]西晋时期的张华《博物志》有具体的描述,唐代无名氏《补江总白猿传》写梁大同末年欧阳纥率军南征之时,其妻被白猿精劫走。欧阳纥后来率兵入山,计杀白猿,此文言小说中的白猿“夜就诸床嬲戏,一夕皆周,未尝寐”[3]361,属于淫乱之物,并无真情可言。在宋元话本《陈巡检梅岭失妻记》中,摄取陈巡检妻的猿猴精是申阳公,号“齐天大圣”,申阳公云:“娘子,小圣与娘子,前生有缘,今日得到洞中,别有一个世界。你吃了我仙桃、仙酒、胡麻饭,便是长生不死之人。你看我这洞中仙女,尽是凡间摄将来的。娘子休闷,且共你兰房同室云雨。”[4]126如春誓死不从,被“剪发齐眉,蓬头赤脚,罚去山头挑水,浇灌花木”[4]127。这里的猿猴精申阳公同样也是好色之徒,而且申阳公神通广大,变化多端。这里的申阳公虽然名为“齐天大圣”,可与小说中的“齐天大圣”没有任何关系,但却影响了元杂剧中的“孙悟空”形象的塑造,元杂剧中的孙悟空的七情六欲就延续了申阳公好色的性格特点。

另一方面元杂剧要迎合下层民众的世俗欲求。孙悟空在杨景贤《西游记杂剧》中的情爱表现有三处:一是对夫人的相思之情。孙悟空对他夫人还是一往情深的,被压在花果山之下,仍然思念自己的夫人:“[得胜令]金鼎国女骄姿,放还乡到家时。他想我须臾害,我因他厮勾死。他寄得言词,抵多少草草三行字。我害相思,好重山呵担不起沉沉一担儿。”[1]103此段抒情可与王实甫《西厢记》中“将遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”[5]163相比,崔莺莺的愁绪是人间的大小车儿都无法承载,孙悟空的相思烦恼比压在其身的花果山还要沉重。二是到女儿国时的色欲之念。第十七出云:“(行者云)师父,听行者告诉一遍。小行被一个婆娘按倒,凡心却待起,不想头上金箍儿紧将起来,浑身上下骨节疼痛,疼出几般儿蔬菜名来。”[1]121孙悟空动情的时候,金箍就会自动约束他,使他头痛不安。小说《西游记》中的金箍是唐僧管制孙悟空的工具,既是社会强权意志对个性自由的控制,又是保障他人个性与自由的有效措施,防的是孙悟空的行凶作恶之心,而元杂剧中的金箍是用来束缚孙悟空的情欲之心,因为《楞严经》曰:“汝修三昧,本出尘劳,淫心不除,尘不可出。纵有多智,禅定现前,如不断淫,必落魔道,上品魔王,中品魔民,下品魔女。”[6]272两者都是恪守佛教中的“五戒十善”而已。三是对铁扇公主的调戏之情:(行者做入见混科,云)“弟子不浅,娘子不深,我与你大家各出一件,凑成一对妖精。小行者特来借法宝,过火焰山!(公主云)这胡孙无礼,我不借与你!”[1]124孙悟空的这番言论如同市井无赖对良家女子的引诱之言,带有色情成分,过于俗气,显然没有遵守周德清的“太文则迂,不文则俗;文而不文,俗而不俗”[7]的造语理论。到明代小说《西游记》之时,孙悟空的个人情欲则荡然无存,取而代之的是对取经“事业”的积极进取以及对唐僧的忠孝之心。

二、从诗话到宫廷大戏看孙悟空的叛逆之性的演变

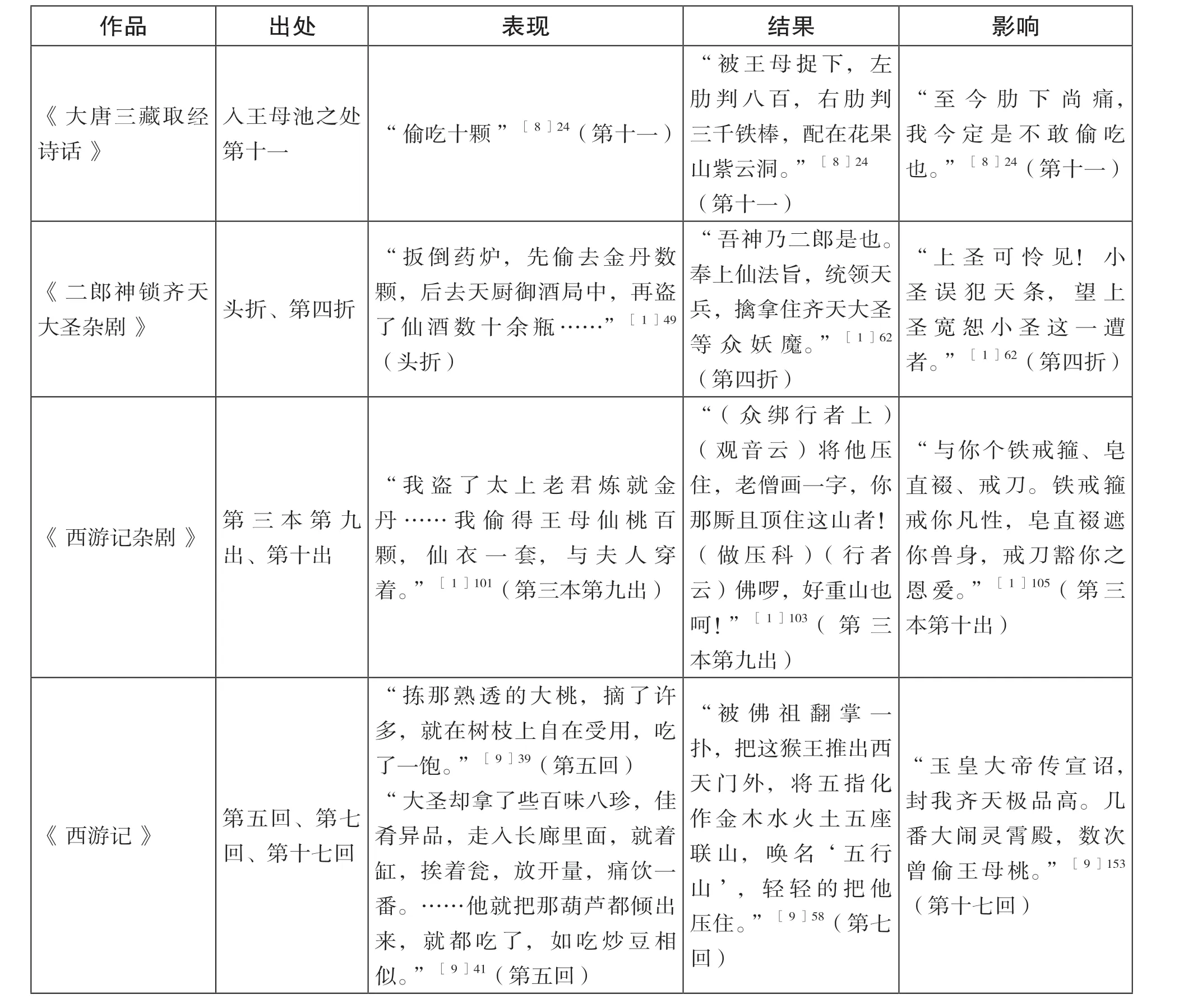

孙悟空的叛逆主要体现在对天庭理法的不敬——偷仙桃、盗御酒、闹天宫等,但孙悟空的叛逆之性有所变化,可列表进行研究。

表1 孙悟空从诗话到杂剧、小说再到宫廷大戏中的叛逆对比

(续表)

(一)《大唐三藏取经诗话》:遵守礼法的猴行者

《大唐三藏取经诗话》中的猴行者从早年的桀骜不驯到后来循规蹈矩的转变,从目无礼法到敬惧西王母,其中的原因需要根据《大唐三藏取经诗话》的产生时间来考察。李时人、蔡镜浩《〈大唐三藏取经诗话〉成书时代考辨》认为:“可能早在晚唐、五代就已成书,实是唐五代寺院‘俗讲’的底本。”[10]张锦池《〈大唐三藏取经诗话〉成书年代考论》认为:“其上限不会早于北宋仁宗年间,其下限不会晚于南宋高宗年间,极有可能是北宋晚期的作品。”[11]汪维辉《〈大唐三藏取经诗话〉〈新雕大唐三藏法师取经记〉刊刻于南宋的文献学证据及相关问题》,从罕见的藏于日本的刻本《大唐三藏取经诗话》角度分析,得出结论是“南宋刻本,与元代没有关系”[12]103。笔者赞成《大唐三藏取经诗话》刊刻于南宋年间,南宋是理学占统治地位的时代,要求个体追求无私无欲的境界,周敦颐云:“予谓养心不止于寡而存耳。盖寡焉以至于无,无则诚立明通。诚立贤也,明通圣也。”[13]86强调人无私欲,心才能真诚,才能明理通达,才能达到圣人的境界。个体与他人之间相处的规则,程颢云:“父子而父子在所亲,即君臣而君臣在所严,以至为夫妇,为长幼,为朋友,无所为而非道。此道所以不可须臾离也。”[13]177道体现在父子之间,使父子有亲情。道体现在君臣之间,使君臣有界限。因此猴行者一路对取经大业是兢兢业业,对唐僧也是以礼相待,对王母也是心生畏惧,遵循的是程朱理学思想。

(二)《二郎神锁齐天大圣》:为非作歹的齐天大圣

无名氏所作杂剧《二郎神锁齐天大圣》诞生于元明之间,此剧中的齐天大圣作为反面人物而出现,而且齐天大圣的兄弟姐妹都不是善类,均属于祸害人间的妖魔,齐天大圣在第一折中自报家门:

吾神乃齐天大圣是也。我与天地同生,日月并长,神通广大,变化多般。……吾神三人,姊妹五个,大哥哥通天大圣,吾神乃齐天大圣,姐姐是龟山水母,妹子铁色猕猴,兄弟是耍耍三郎。姐姐龟山水母,因水淹了泗州,损害生灵极多,被释迦如来擒拿住,锁在碧油坛中,不能翻身。[1]48

元杂剧《录鬼簿》著录的是高文秀《木义行者锁水母》[14],《录鬼簿续编》中又著录了须子寿《淹水母》[15],二者均已失传,从题名中可判断应是关于“龟山水母”内容的杂剧。宋代王象之《舆地纪胜》记载:“圣母井,在龟山灵济庙内。欲传泗州僧伽降水母于此。水母洞,在龟山寺。欲传泗州僧伽降水母于此。”[16]1334这泗州僧伽是何许人也?《泗州通志》云:“唐僧伽大师即今称泗州大圣善菩者,是本西域人也。唐龙朔中至长安,南游江淮,执阳枝,瓶水混稠,……师乃洒瓶水,俄耳雨大降。……‘僧伽大师何人也?’曰:‘观音化身也!’”[17]这里的泗州僧伽乃是观音菩萨化身,因此《舆地纪胜》中是观音菩萨降伏龟山水母。而齐天大圣也只是盗金丹、偷御酒之辈,其姐龟山水母是祸害人类的妖怪,并非正面形象,而且笔者赞成蔡铁鹰的观点——“‘齐天大圣’只是构成‘孙悟空’的一个部分,还是不等于‘孙悟空’”[18],此剧中并没有“孙悟空”的名号,唐僧也没有出现,与西天取经故事没有任何关联,这里的“齐天大圣”与吴本《西游记》里面的“齐天大圣”孙悟空只是具备同等的道教名号、相似的盗金丹、饮御酒的经历以及被二郎神所擒的剧情而已。因为对二郎神的信仰崇拜开始于两宋时期,勃兴于明清时期,二郎神在宋元期间还被民间奉为掌管水利、农耕、防止水灾的神灵,同时在戏曲行业又被奉为“戏神”。齐如山《戏班·信仰·二郎神》云:“戏界对于二郎神,亦极崇拜,平常亦呼之为二郎爷,亦曰妙道真君。崇拜之原故,大致因戏中凡遇降妖伏魔等戏,皆借重此公,故平常亦以为其能降伏妖怪,特别尊敬之。戏中所以恒用二郎降妖者,盖因《封神演义》中之二郎杨戬,颇有神通,又加意附会之。”[19]因此齐天大圣也被当作妖魔鬼怪而降伏,此剧中的齐天大圣还下跪了,其骨气并未彰显,更多的是一位劣迹斑斑的顽徒形象,没有太多的正义感。此本剧歌颂的是二郎神降妖除魔、维持正义的举动。

(三)杨景贤《西游记杂剧》:七情六欲的通天大圣

杨景贤《西游记杂剧》中的孙行者是通天大圣,第九出写孙行者自报家门:

(孙行者上云)一自开天辟地,两仪便有吾身。曾教三界费精神。四方神道怕,五岳鬼拴嗔。六合乾坤混扰,七冥北斗难分。八方世界有谁尊?九天难捕我,十万总魔君。小圣弟兄姊妹五人:大姊骊山老母,二妹巫枝祇圣母,大兄齐天大圣,小圣通天大圣,三弟耍耍三郎。[1]100

这兄长是齐天大圣,其中二妹巫枝祇圣母,又称为“无支祁”。无支祁的形象,始见于北宋李昉编撰的《太平广记》所引唐代小说《李汤》中的记载:

禹理水,三至桐柏山,惊风走雷,石号木鸣;五伯拥川,天老肃兵,不能兴。禹怒,召集百灵,搜命夔、龙。桐柏千君长稽首请命,禹因囚鸿蒙氏、章商氏、兜卢氏、犁娄氏。乃获淮、涡水神,名无支祁,善应对言语,辨江淮之浅深,原隰之远近。形若猿猴,缩鼻高额,青躯白首,金目雪牙,颈伸百尺,力窬九象,搏击腾踔疾奔,轻利倏忽,闻视不可久。禹授之章律,不能制;授之鸟木由,不能制;授之庚辰,能制。鸱脾桓木魅水灵山妖石怪,奔号聚绕以数十载,庚辰以战逐去。颈锁大索,鼻穿金铃,徙淮阴之龟山之足下,俾淮水永安流注海也。庚辰之后,皆图此形者,免淮涛风雨之难。[3]3845-3846

无支祁最后被大禹请来的庚辰降伏,无支祁的脖子上锁上铁链,鼻子上穿上金铃,送到淮阳县龟山脚下,是想让淮河水永远平安地流到海里。后世学者考证《西游记》中孙悟空的原型可能是无支祁,其实无支祁并不是孙悟空的原型,只能说龟山水母与无支祁同属于祸害人类的妖怪,最后都被镇压,个人经历与命运遭遇与孙悟空被压在五行山下有点相似而已。此剧中的孙悟空充满着情欲,其叛逆的精神来源于杂剧《二郎神锁齐天大圣》中诸多兄弟姐妹的反人类表现的延续,更多的是油滑、狡黠而又野性未泯的形象,偶尔语言的淫亵以及戏谑的风格,既反映出当时强烈的市民色彩,又体现出杂剧人物的喜剧风格。

(四)吴本《西游记》:桀骜不驯的孙悟空

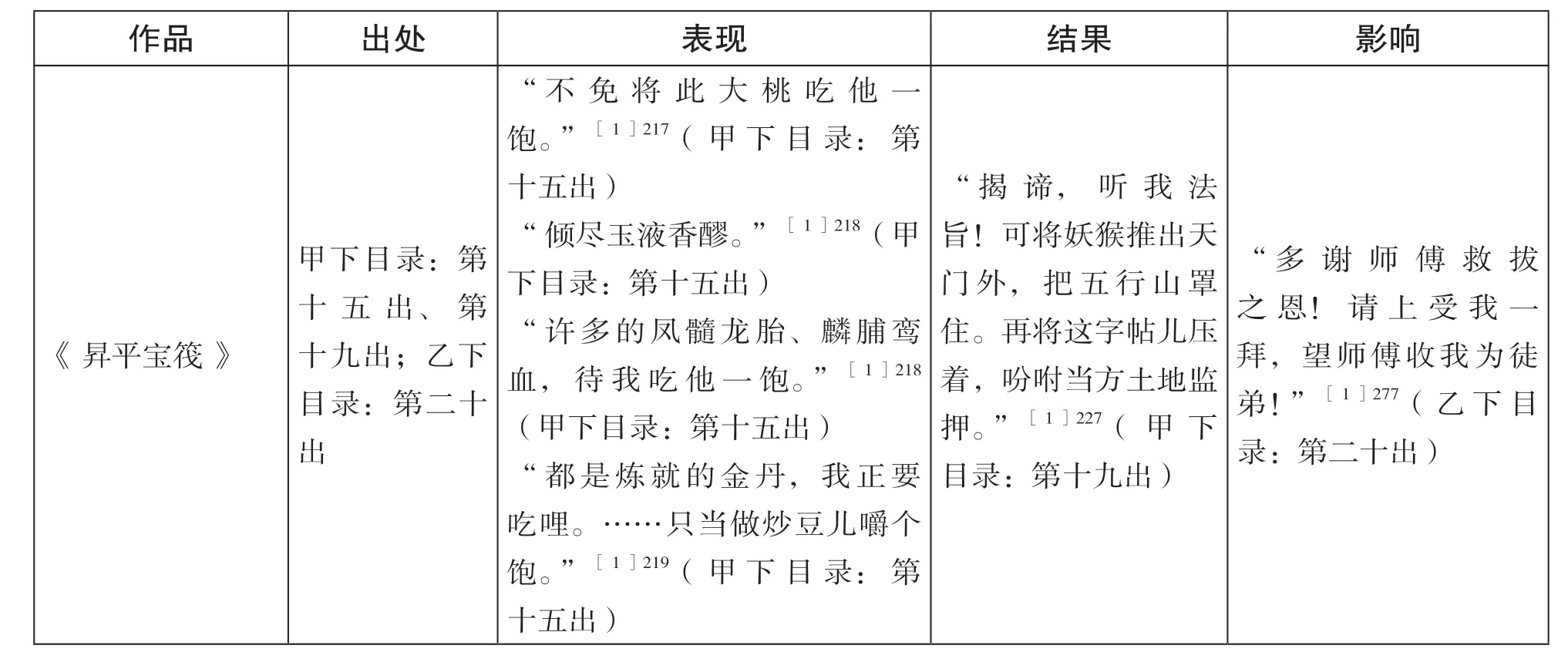

吴本《西游记》中的孙悟空主要性格是桀骜不驯,无论是面对法力无边的西天诸佛、至高无上的天庭玉帝,还是阴深恐怖的地狱阎君以及手段阴险的妖魔鬼怪,孙悟空从未退缩,其铁骨铮铮,可谓古往今来第一人,其性格特点也延续到宫廷大戏之中。具体情况见下表:

表2 孙悟空从小说到宫廷大戏中的叛逆延续

吴本《西游记》中的孙悟空对神佛向来不敬,哪怕是压在五行山下五百年,自己桀骜不驯的性格依然未改。这种性格的塑造与佛教禅宗中“呵佛骂祖”的狂禅现象密切相关,孙悟空敢说观音菩萨“该他一世无夫!”[9]317,敢说“如来是妖精的外甥”[9]693,对神佛从未敬过。由此可联想到唐代高僧《德山宣鉴禅宗》语录:

我先祖见处即不然,这里无祖无佛,达磨是老臊胡,释迦老子是干屎橛,文殊普贤是担屎汉。等觉妙觉是破执凡夫,菩提涅槃是系驴橛,十二分教是鬼神簿、拭疮疣纸。四果三贤、初心十地是守古冢鬼,自救不了。[20]374

这段语录对佛教中的的释迦牟尼佛以及菩提达摩均大加贬斥。菩提达摩本是中国禅宗的始祖,通彻大乘佛法,释迦牟尼是佛教创立者,文殊菩萨是大智慧的象征,普贤是真理的象征。这段“呵佛骂祖”的狂禅语录对“圣解”的破除是相当彻底的,从唐代后期到宋、元、明代,大有愈演愈烈之势。传统佛教是要求信徒通过对佛祖的信仰,恪守佛教的教义,最终才能够往生。而禅宗主张顿悟,要求皆指人心,不拘修行,在心中抛却一切世俗的烦恼,达到绝对的精神自由,其中融入了老庄逍遥游的思想,如果心中还有佛祖,就无法达到精神上的自由,必须具备否定佛祖、超越佛祖的气概,才能达到佛的境界。孙悟空眼里没有佛,对佛祖的所作所为有些不近人情之处,也敢公开讽刺,毫不遮掩,同时孙悟空的“悟空”之名暗合“世出世诸法,皆无自性,亦无生性,但有空名,名字亦空”[21]20。这是唐代禅宗僧人义玄语录,认为能给人带来痛苦的是导致生死轮回的业力,而业力与人的欲望有关,与人的无明有关,而孙悟空是“跳出三界外,不在五行中”,早已脱离生死轮回,走出业界之外,因此可以“向里向外,逢着便杀:逢佛杀佛,逢祖杀祖,逢罗汉杀罗汉,逢父母杀父母,逢亲眷杀亲眷,始得解脱,不与物拘,透脱自在”[21]21。张照《昇平宝筏》中的孙悟空对佛祖是恭敬真诚,并无诋毁之意,这与《昇平宝筏》的编演主旨有关:“犹恐世人愚昧,沉溺爱河;全凭佛子慈悲,超登觉岸。为此编成宝筏,普度苍生,惟愿天下的人:福田圆满,不须西土见如来;心地光明,尽化中华成极乐。台下的须要大家着眼,及早回头,莫当做寻常歌舞看过了。”[1]194作为宫廷大戏,它一方面要寓教于乐,普天同庆;另一方面,彰显康乾盛世的雄威,国泰民安的气象。

三、从诗话到宫廷大戏看孙悟空的佛法之悟的演变

孙悟空对佛法的感悟似乎比唐僧还要高明一点,诗话、杂剧、小说、宫廷大戏之中都有记载,孙悟空对佛法的感悟背后具备哪些佛理,可具体分析。

(一)《大唐三藏取经诗话》:初发心时,便成正觉

话本《大唐三藏取经诗话》“行程遇猴行者处第二”记载:

秀才曰:“我不是别人,我是花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王。我今来助和尚取经。此去百万程途,经过三十六,多有祸难之处。”法师应曰:“果得如此,三世有缘。东土众生,获大利益。”当便改呼为猴行者。[8]2

这里是“八万四千铜头铁额猕猴王”,“八万四千”出自《法华经·宝塔品》:“若持八万,四千法藏,十二部经,为人演说,……亦未为难。”[22]佛教表示事物众多之意。“铜头铁额”多数学者联想到蚩尤的形象,于是认为孙悟空的原型是蚩尤。笔者认为“铜头铁额”当属于出家人的象征,《国清院奉禅师》云:“问:‘如何是出家人?’师曰:‘铜头铁额,乌嘴鹿身’。”[23]法师称他为“行者”,《词源》解释为:“指行脚乞食的僧人。梵语亦称头陀。”[24]此猴行者神通佛法,因山岩万里,水浪千里,法师无法到达佛居之所时,在“入竺国度海之处第十五”中也是猴行者告诫法师可通过自己的虔诚之心来实现自己的愿望:

猴行者曰:“此中佛法,亦是自然。我师至诚,炉爇名香,地铺坐具,面向西竺鸡足山祷祝,求请法教。”师一依所言,虔心求请。福山僧众尽来观看。法师七人,焚香望鸡足山祷告,齐声动哭。此日感得唐朝皇帝,一国士民,咸思三藏,人人发哀。天地陡黑,人面不分。一时之间,雷声喊喊,万道毫光,只见耳伴(畔)钹声而响。良久,渐渐开光,只见坐具上堆一藏经卷。[8]33

法师七人可谓是“精诚所至,金石为开”,其虔诚之心牵动千里之外的唐朝皇帝与全国百姓,最后感动佛祖,桌上显出经卷。虽有虚构夸张之处,但却符合佛经义理,《华严经》云:“观一切法如幻,如梦,如电,如响,如化。菩萨摩诃萨如是观者,以少方便,疾得一切诸佛功德。常乐观察无二法相,斯有是处。初发心时,便成正觉。知一切法真实之性,具足慧身,不由他悟。”[25]世间诸法空相,幻若泡影,但若能保持初发心时的真诚之心,便能成就功德,告诫玄奘无论遇到多大的艰难险阻,都要保持初心状态,真诚恭敬求取佛法,自然赢得经卷。

(二)《西游记杂剧》:心静无相,身心自在

《西游记杂剧》第二十一出“贫婆心印”云:

(行者云)你道我不省得《金刚经》,我也常听师父念:过去心不可得,未来心不可得,见在心不可得。怎的我不省得?你且卖一百文胡饼来,我点了心呵,慢慢和你说经!(贫婆云)这胡孙,在我家行卖弄他钉嘴铁舌。你说道要点心,却是点你那过去心也,见在心也,未来心也?(行者云)这婆子倒利害!(贫婆云)心乃性之体,性乃心之用,或有亦或无,只看动不动。你答来我问,你有心也无?(行者云)我原有心来,屁眼宽阿掉了也!(贫婆云)这胡孙无理![1]127

这段宾白取材于《金刚经·一体同观分第十八》:“佛告须菩提:尔所国土中所有众生,若干种心如来悉知。何以故?如来说诸心皆为非心,是名为心。所以者何?须菩提,过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”[26]82这里对“过去心”“现在心”“未来心”的要求是不要在物象上执着停留,要顺从心境自然流动。贫婆是要求孙悟空具备一颗清净之心,正如《心经》云:“是故,空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界,乃至无意识界;无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽;无苦、集、灭、道,无智亦无得。”[26]130而杂剧中的孙悟空并不具备清净之心,作为佛门五戒的不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,孙悟空几乎全都违背:“我原有心来,屁眼宽阿掉了也!”[1]127这表明:一方面,元杂剧具备插科打诨的喜剧风格,博得台下观众捧腹大笑;另一方面,元杂剧借舞台演出,宣传佛教教义,起到净化人心的作用。

(三)吴本《西游记》:心无挂碍,究竟涅槃

小说《西游记》第八十五回云:

三藏道:“休言无事。我见那山峰挺立,远远的有些凶气,暴云飞出,渐觉惊惶,满身麻木,神思不安。”……行者道:“佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头。人人有个灵山塔,好向灵山塔下修。”三藏道:“徒弟,我岂不知?若依此四句,千经万典,也只是修心。”行者道:“不消说了。心静孤明独照,心存万境皆清。差错些儿成㥱懈,千年万载不成功。但要一片志诚,雷音只在眼下。似你这般恐惧惊惶,神思不安,大道远矣,雷音亦远矣。且莫胡疑,随我去。”[9]756

唐僧离开灭法国之后,路过高山之时,妖气笼罩,心生胆寒,还是孙悟空化解了他的心结,告诫唐僧无须恐惧惊惶,神思不安,否则无法到达西天,这暗合了《心经》中的“以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖。远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提”[26]134,说明行般若智慧不为己身,心无挂念,忘掉自我,无杂念便无所畏惧。孙悟空运用《心经》开导唐僧还出现在第十九回、第三十二回、第四十三回、第九十三回。程毅中《〈心经〉与心猿》认为:“从《西游记》的具体描述看,孙悟空还是一个心猿,他的行动与他的佛学信仰互相抵触,知行不一,与王氏心学所要求的‘知行合一’更是完全背道而驰的。”[27]笔者认为孙悟空的叛逆精神与佛学信仰二者并不违背。孙悟空一路降妖除魔,保护唐僧,从未有过畏惧之心、退缩之意,其决心甚至比唐僧还要坚定,至于对世俗礼法的不屑更是禅宗自由精神的体现,正如《坛经·般若品》所云:“一切即一,一即一切,去来自由,心体无滞,即是般若。”[28]另外,此时的孙悟空属于小说中的圆形人物——性格丰富,个性圆满,由此展现出心猿意马与专心致志、放荡不羁与执着坚守、目无神佛与大仁大义之间的辩证统一。

(三)《昇平宝筏》:心生法生,心灭法灭

张照《昇平宝筏》第十四出“一字阵文豹先擒”云:

悟空,你我一路行来,经了多少险难,且喜这些时一路平安,但不知几时得到雷音,见佛求经,回朝复命?(悟空白)师傅,又来心焦了!出家人做事随缘过去,但一心动,就有妖贼来了。路途远近,问不得的!可知迷时寸步千里,悟时千里目前。[1]605

孙悟空是告诫唐僧要随缘而行,不要妄念横生,心动不已,要有觉悟之心。这段宾白对话来源于《大乘起信论》,二者可作比较:

此义云何?以一切法皆从心起妄念而生。一切分别,即分别自心,心不见心,无相可得。当知世间一切境界,皆依众生无明妄心而得住持。是故一切法,如镜中像,无体可得,唯心虚妄,以心生则种种法生,心灭则种种法灭故。复次,言意识者,即此相续识,依诸凡夫取著转深。……此识依见、爱烦恼增长义故。[29]

唐僧焦虑着不知几时能到雷音,孙悟空认为唐僧没有觉悟,其“心动”乃是“不觉”的标志。“心动”也是诸多烦恼产生的根源,由于“心动”的影响,才能见到世间诸相诸境界,妖魔鬼怪也才会出现,但心的本质是岿然不动的,由“不觉”到“究竟觉”,从“动心”到“不动心”,从有念诸相到无念诸相,这便是唐僧一路西行、逐步开悟的过程。朱万曙在《论清代宫廷大戏》中论道:“它们虽然不免‘颂圣’、表达忠君思想,但因为编撰者也是文人,故其中仍然潜隐和寄寓了关注社会问题、扬善惩恶的文人情怀。”[30]如第十一出“闹森罗勾除判牒”云:

(白)你说体察人间善恶么?(唱)浪说祸淫福善,去古来今,半点何曾公道?(白)判官过来!(唱)你一味虚嚣,西抹东涂,那几桩不差纤杪?(作拍案科,白)那一班小鬼头,更是可恨!每每讹诈病人,吃碗冷羹饭,烧陌纸钱财,全不受些约束。(唱)【合】小鬼头兴妖作祟,一谜贪饕。[1]210

孙悟空怒骂阴间官府大小官员,自古到今都不能秉公处事,只知欺压弱势,贪婪钱财。这段宾白源于作者张照对小说《西游记》的改编,表达对清朝官吏腐败问题的关注,其实文人情怀不止于关注在天下的不公正、不合理之处,也借戏曲将深奥难懂的佛道思想不经意间传播给台下观众,起到启迪民智的作用。

综上所述,孙悟空形象的演变极其复杂多元,其性格中的情爱之心、叛逆之性、佛法之悟彼此之间是相互影响、相互转化的:其情爱之心既来源于母题故事的延续,也有下层民众的世俗欲求;其叛逆之性也有所变化,既受到程朱理学、民族信仰、“呵佛骂祖”的佛学影响,也有杂剧插科打诨的艺术要求以及宫廷大戏的政治制约;其佛法之悟分别受到《华严经》《心经》《坛经》《大乘起信论》等影响,其中情爱之心在小说中被仁爱之心所替代,但叛逆之性、佛法之悟却不尽相同,在不同时代、不同文体、不同主题之下呈现出斑斓多彩的艺术风格。