宣城梅氏绘画家族的奇观山水及其仙山意涵

2020-11-09张国栋ZhangGuodong

张国栋/Zhang Guodong

清初画坛中以崇尚“复古”的“四王”及其传派为正统,但亦有以梅氏家族为中坚力量的宣城画派一枝独秀,其山水艺术往往会被贴上“实景山水”的标签。诚然,此画派艺术风格的形成确与宣城当地山水及黄山自然地景的影响难脱干系,但以带有西方写实主义倾向的“实景”概念来衡量其创作,似乎颇值得商榷。如石守谦所言:“自十世纪以来,山水画中固然可以时见某些特定实景的出现,但经常在不久后便为理想山水所吸纳,逐渐失去原来在地的真实指涉,有时只剩下一些标题或图式的表面躯壳而已”[1],而宣城梅氏家族的创作恰能够印证石氏的这一论说。

于宣城画派而言,所谓的“实景山水”在很大程度上仅表现为画家对高度抽象化的客观景物及对景物之间地理位置关系的纪录。他们笔下的“实景”实际上普遍呈现出超越一般视觉经验的景观效果,很多时候常表现为仙山的形象。另外,这些作品也往往因历史、传说、文化等多层内涵的渗透而实景性质被弱化,最终表现为一种理想性的山水。因此,结合“实景”概念在传统山水画语境中的模糊性及梅氏画家创作的实际情况来看,以“实景山水”定义梅氏画家作品的合理性便被大大削弱。那么梅氏的山水作品该被如何定义呢?检视梅清的诗文、画题可知,“奇观”系梅清在描述游览或绘制对象时常用的词语。如他在作于1690年的《黄山图册》(16页,北京故宫博物院藏,下文简称“16页故宫本”)和1692年的《黄山图册》(10页,北京故宫博物院藏,下文简称“10页故宫本”)之《文殊院》页中都有题道:“文殊院乃黄山中央土也,左天都,右莲花,三十六峰四面罗拜其下,须臾铺海,大是奇观。”[2]11、25他在《昔游诗》中谈及游泰山的感受时也说“缭绕系我胸,奇观至今饱”[3],首游黄山时亦言“以身殉奇观,葬此亦何怍”[4]。“奇观”一词确实也十分契合梅氏画家们笔下的山水形象。由此观之,我们似乎可将他们的作品称之为带有实景因素的“奇观山水”。

一、梅氏画家的奇观山水创作之影响因素

检视梅氏画家笔下的奇特景观之来源,不难发现黄山之景在其中占据的重要分量。甚至有学者认为“……只有在他们登临黄山并以黄山为师之后,梅石(梅清和石涛)二人的画家身份才得以最终确立”[5]。这种看法未必准确,但不可否认的是,以梅清为代表的梅氏绘画群体艺术创作的特殊性确实在很大程度上得益于黄山之景。除此之外,十六世纪末期以降,名胜山水版画出版状况之逐渐勃兴亦帮助很多画家拓展了视觉经验,乃至启发了他们的艺术创作,梅氏即是从中受益的画家。

(一)来自黄山实景的影响

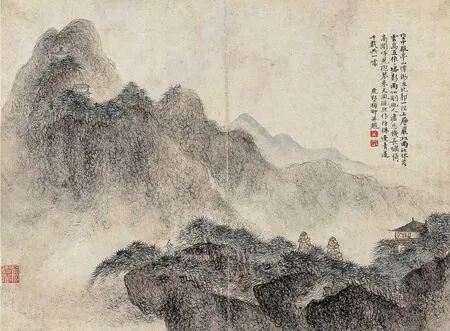

由梅氏画家的现存作品来看,黄山在他们的山水创作中扮演了重要角色。1678年6月,梅清生平第一次登游了黄山,而黄山所给予他的刺激在其此行之后的创作中即有着清晰的体现。甚至可以说,自其游览黄山之后,他的山水画创作便被深深地打上了奇观的烙印。例如,在其创作于1679年的《宣城胜览图册》(苏黎世里特贝格博物馆藏)[6]中,《高峰》《黄谷坑》《柏枧山》等页所呈现的便是令人惊异的奇景形象。《高峰》中纪念碑式的山峰直插云霄,《黄谷坑》中峰峦绵延,耸于云雾之上,《柏枧山》中层岩叠嶂,烟岚云岫,诸如此类所表现的无不是似真似幻的奇观之境。类似的情况在其作于1683年的《敬亭霁色图》(图1)中亦可得见,[7]6-7画面中敬亭山瘦削陡峭,与敬亭山实景可谓有天壤之别。画家明显对山势进行了大幅的夸张,将来自黄山的奇险特征融入了画中,予以观者一种十分强烈的视觉冲击。梅清的这种创作观念在“16页故宫本”的自题中亦有所体现:

图1 梅清 敬亭霁色图 立轴 纸本墨笔 171.7×63.6cm 1683年上海博物馆藏

余游黄山后,凡有笔墨,大半皆黄山矣。……[2]8-21

所谓的“大半皆黄山”,从表面来看,是说其登游黄山之后,所作多为黄山题材,但实际上更有可能是指他在黄山之游后创作的作品多带有黄山的印迹。

梅翀的奇观山水同样不脱黄山实景的影响。梅翀曾在1690年与梅清一起游览了黄山,[8]且在游山之后发出了“初识黄山面,惊人果不同”“灵区谁与遍,万壑总天工”等感叹。故其作品呈现出带有黄山印迹的奇景因素亦不足为奇。这种奇趣观在他作于1690年的《梅瞿山梅鹿墅纪游图册》有着较为典型的体现,[9]例如在《紫阳山》《渔梁坝》中,紫阳山危峰兀立,渔梁坝旁山崖层叠。这种处理使得物象之间产生了一种戏剧性的冲突,画面因此形成了一种颇具力量感的视觉效果。《水香园》一页的处理则更为大胆,画家以几叠似浮于空中的奇诡山石连接了画面的前、中、后景,从而模糊了景物的空间位置关系,营造出一种非人世的视觉奇观。梅氏画家合作的《山水册》(日本京都桥本节哉旧藏)之《敬亭山》(图2)一页亦是梅翀对这种创作观念的实践。[10]这页作品同上文提及的梅清的《敬亭霁色图》一样,所绘皆为敬亭山之景,不同的是梅清在其作品中融入的是黄山山峰之奇峭,梅翀则借用了黄山的云烟缥缈之奇幻。但无论如何,二者对于奇景因素的兴趣皆是显而易见的。

图2 梅清、梅翀 《山水册》之《敬亭山》 纸本设色 27×35cm日本京都桥本节哉旧藏

同样有过黄山之行的梅庚亦展示出了其对于奇观山水的观照。例如,其绘于1691年的《山水图》轴中的山石就具有明显的黄山奇石之特征。[11]339画面中约四分之三的部分都充斥着造型奇诡的山石组合,扭曲的石梁、繁复的叠石、倪瓒式的空亭无不暗示着其所绘为超脱尘世的理想奇境。类似的表达亦见于其《独坐观泉图》(首都博物馆藏)、《如川方至图》(国家博物馆藏)等作品中。

(二)来自山水版画的影响

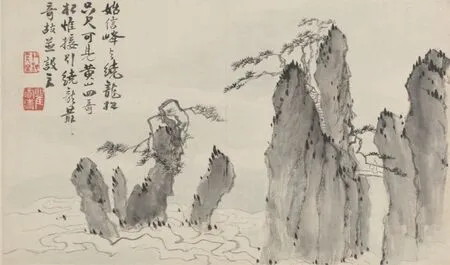

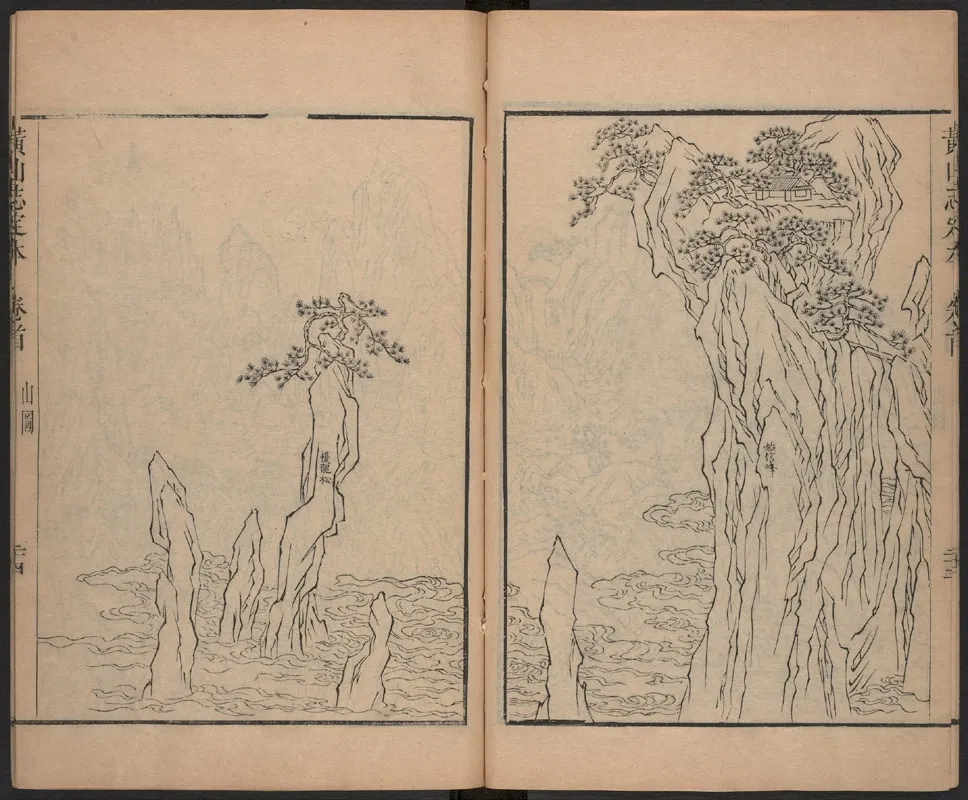

除了黄山实景的影响之外,自十六世纪末期起逐渐流行的胜景山水版画亦是梅氏画家创作的素材来源。事实上,关于此一时期山水版画对山水画家的影响已为不少学者指出。巫鸿就认为石涛所作的一本黄山图中的“一些构图反映出他从流行版刻中借鉴构图因素”[12]。石守谦也提出“借由胜景山水版画的造境方式来重现比实际地景更为奇观的山水,这可说是十七世纪末期山水画发展中极为突出的现象”[1]。而依据梅氏画家们的创作来看,他们也没有例外。例如,在梅清的几本《黄山图册》中,经常能看到其对于景致合成手法的运用,即打破地理位置的限制将两个甚至多个景点组合在一个画面之中。在“16页故宫本”中,梅清即将始信峰与绕龙松组合在了一起(图3),并在题识中解释了这么做的原因:

图3 梅清 《黄山图册》(16页)之《始信峰与绕龙松》 纸本设色 22.5×38.2cm 1690年 故宫博物院藏

始信峰与绕龙松只尺可见。黄山四奇松惟接引、绕龙最奇,故并设之。

他的解释是二景相距不远,且二松乃黄山中最奇之松,所以将它们并置。然而,翻阅刊行于1679年(康熙十八年)的《黄山志定本》中一页《绕龙松》的插图(图4)即可发现,[13]梅清的构图方式与之如出一辙。同样的处理方式亦见于“10页故宫本”之《文殊院》、“16页故宫本”之《文殊院》以及《黄山十九景》(上海博物馆藏)之《铺海图》(图5)等作之中。在此三页作品中,梅清将文殊台、天都峰、莲花峰并置于云海之中,表现出一种宏大的奇观效果,而这种构图很容易让人将之与《黄山志定本》中的插图《云海奇观》联系起来。[13]相较来看,梅清有意识地将画面中的景物及其空间关系做了相对有序的归纳与组织,但画面的整体构架还是十分相似的。

图4 〔清〕闵麟嗣撰《黄山志定本》 康熙十八年刊本 《始信峰》《绕龙松》版画

这种与山水版画的紧密关系在梅氏其他画家的创作中亦不鲜见。如梅翀《黄山十二景图册》(故宫博物院藏)之《文殊院观海》一页在构图上同前文谈及的梅清所作之相同题材作品几无二致。再如梅庚成于1703年的《山水册》之《黄山雨后》一页,[11]338我们虽无法判断他绘制的到底是哪一处景色,但其垂直峰峦并置的构图方式很有可能亦借鉴自山水版画。总体来看,梅氏绘画的奇观山水画创作当与两个显见因素有关:一是黄山实景所带来的视觉与心理刺激;二是当时勃兴发展的山水版画所给予的启发。需要注意是,很多时候因为绘制题材同黄山的联系,他们的一些作品不可避免地蕴含了仙山的意涵,而这种意涵也是梅氏画家艺术创作的重要特征之一。

二、梅氏奇观山水的仙山意涵

至迟到唐代,黄山的仙山属性便已基本形成,各种道教传说层出不穷,黄山浮丘峰、轩辕峰、炼丹峰等即得名于此类传说。但其时囿于交通等原因,对于黄山人们往往只能遥想。至明代中期以后,旅游之风逐渐盛起,加之得益于十七世纪初普门和尚的开山之举,到黄山的游人逐渐增多,黄山也更多地出现在画家的创作中。这一时期的黄山图绘多兼具纪游与胜景性质,同时亦不乏仙山属性。

梅清的《黄山十九景》即可谓是淋漓尽致地体现仙山意涵的一套作品。[7]52-76在其中多页内,他以图文并茂的方式表达了自己对于黄山的仙境想象,同时亦表现了其对于超脱尘世的向往。如在《铺海图》(图5)一页中,画家题道:

图5 梅清 《黄山十九景》之《铺海图》 纸本设色21.9×33.9cm 1693年 上海博物馆藏

云里辟天阊,仙宫俯混茫。万峰齐下拜,一座俨中央。侧足惊难定,凌空啸欲狂。何当凭鸟翼,从此寄行藏。……

画面中云海之中的层叠柱状式的山峰造型很容易让人联想到汉代人所创造的表现琼岛仙山的“博山炉”盖饰。而作者在图绘中将“天阊”“仙宫”置于云海之中“仙山”之上的处理也正呼应了“何当凭鸟翼,从此寄行藏”之美好愿景的难以实现。《炼丹台》《狮子岩》二页所表现的亦是类似的情况。梅清分别于题跋中感叹道:

黄帝栖真处,遗台旧迹荒。何年采仙药,大冶火重光。

狮子岩头石,高人此结庐。何时憩黄海,天半问邻居。

此二诗中出现的“何年”“何时”以及《铺海图》中的“何当”充分说明了梅清对于仙境的神驰。在“仙境”的具体呈现上,同《铺海图》一样,画家亦是以大量的晕染及留白刻意模糊物象与物象之间的界线,以实现一种变幻莫测且触不可及的超现实之感。而在《鸣弦泉》一页中,画家干脆直接将自己置于“仙境”之中,对着“仙山”、飞瀑抚琴动操,意图应会感神。梅清此举似可遥接宗炳的做法:

凡所游履,皆图之于室,谓人曰:“抚琴动操,欲令众山皆响。”[14]

梅清与宗炳的追求显然一致,皆希望心灵能与世外之“仙境”相通,以求得到精神上的升华。

当然,上述仙山意涵并非为黄山题材作品独有,在一些非黄山题材的作品中亦可看到这种表达。《仿黄鹤山樵笔意》(上海博物馆藏)[7]14即是较为典型的例证。依据画面内容来看,此图所绘应为宣城胜景之一的“柏枧飞桥”。画面中柱状的山峰以S形的趋势由前景向后景绵延,山间草木华滋,白瀑垂挂,云烟缭绕,一派富于生机的气象。恰如郭熙在《林泉高致》中所言:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。”[15]在这样灵秀的“仙境”中,“飞桥”上的童子与文士正向着更高的山峰行进,那里有隐居的高士正在等待着他们,充分说明了梅清对于远离尘俗、寻求精神归宿的企望。

梅翀《梅瞿山梅鹿墅黄山纪游图》之《黄山》一页(图6)[9]中亦是将所绘对象仙山化的典型例证。将此页与“10页故宫本”之《松谷》与《天都峰》两页进行对比,可推测此页前后景所绘当为松谷与天都峰。但就实景而言,二景并不在一处。也即是说,作者亦采用了景致合成的手法将黄山的代表性景点并置组合,营造出一种奇观的视觉效果。从表意动机而言,画家显然意在营造仙凡相隔的两个世界:后景的天都峰与慈光寺即代表仙山楼宇,前景的松谷则为尘世,中景翻腾的云海则将两个世界隔开。这种仙山意涵由作者的题诗亦可窥出一二:

图6 梅翀 《梅瞿山梅鹿墅黄山纪游图册》之《黄山》 纸本设色28.5×33.7cm 中国台北陈启德藏

初识黄山面,惊人果不同。攀援难着地,指顾尽凌空。泉沸丹砂穴,云铺大海中。灵区谁与遍,万壑总天工。

诗中“灵区”一词即指涉了画面中的仙山形象。而作者所营造的“仙凡之隔”的景象也恰恰呼应了其“攀援难着地,指顾尽凌空”的感慨。

这一创作理念同样也见于梅翀所创作的非黄山题材的作品中。梅氏画家合作的《山水册》中的《三天洞》一页(图7,选自《画刊》第四期封面,安徽人民出版社,1983年)亦清楚地显示了梅翀对于仙山景观的兴趣。三天洞原为宣城当地的一处名胜,因其洞有三窍而得名。梅翀笔下的三天洞以一种奇怪的姿态由山间生发而出,奇幻且充满生机。其题诗也在一定程度上反映了此作的仙山意涵:

图7 梅清、梅翀 《山水册》之《三天洞》 纸本设色27×35cm 日本京都桥本节哉旧藏

怪石启神宫,万古长不改。云门曲贮风,龙井潜通海。

诗中的“神宫”“云门”“龙井”等词都给此景披上了一层神秘的仙境色彩。再如在《山水册》(广西壮族自治区博物馆藏)之第八页中,[11]250梅翀将位于江苏镇江的“京口三山”之一的金山处理成了“海上仙山”般的奇特景象。画家以左下角的一簇丛树暗示陆地的存在,而以广阔的水面及留白表现金山“浮于海上”的感觉,又于前景与后景之间置一舟以示“渡海”之意,从而呈现出了将金山神秘化的效果。

梅庚的作品中同样可见到对于“仙境”的描绘。如在作于1693年的《山水册》的第三页中,他在画面前景右半斜角置一尖峭山峰,峰顶矗立一小塔,营造出山峰高耸的效果,远景为成列的锥形山峰穿出云海之上,似在作仙境之示意;册中第二页(图8)亦存在类似暗示。图中后景为林立于烟云之上锥状的山峰,前景为右下角伸入的一段斜崖及右上角探入的巨嶂一角,崖顶上坐一高士,正望向从巨嶂中飞流而下的瀑布。[11]55这种表现背后的诉求似与梅清之远离尘世、应会感神的追求并无二致。

图8 梅庚 《山水册》之一 纸本设色28.2×40.5cm 1693年 上海博物馆藏

可以说,梅氏画家的一些奇观山水作品所蕴含的仙山意涵是他们艺术创作最为重要的特质之一,也反映了作为一个绘画家族,他们相近的审美观念与精神内涵,而这种艺术特征也是梅氏绘画家族乃至宣城画派得以闻名的重要因素之一。

三、结语

我们在考察梅氏画家群体时,不能简单地以“实景”去定义他们的创作。包含实景因素的“奇观山水”或许才是对他们作品最好的脚注,而其中一些作品中所蕴含的仙山意涵更是凸显了他们的创作思想。需要指出的是,仙山意涵实际上也不同程度地体现在与梅氏画家同时代的其他画家的作品之中,如石涛、弘仁、戴本孝等。只是基于不同的经历与观念,每位画家所表现的仙山意涵不尽相同,但这一批画家的作品中所共同呈现的对于奇观的兴趣使得他们成为清初画坛中一道特别的风景线。