基于语文课堂教学的合理拓展

2020-11-06张茫茫

张茫茫

课堂教学拓展是指在课堂教学中,围绕教学内容和学生主体,把课堂教学资源与课外学习资源有机结合起来,以加深学生对教学内容的理解、提高学生思维品质的教学活动。

王荣生教授在其著作《语文教学内容重构》(上海教育出版社,2007.91-95)中提出了基于教学内容角度评课的九条标准:“1.教师对所教的内容有自觉的意识。2.所教的是“语文”的内容。3.教学内容相对集中。4.教学内容与听说读写的常态一致。5.教学内容与学术界认识一致。6.想教的内容与实际在教的内容一致。7.教的内容与学的内容趋向一致。8.教学内容与语文课程目标一致。9.教学内容切合学生的实际需要。”

课堂拓展属于“教学内容”范畴,其合宜与否自然可以用上述标准来衡量。在实践中,语文课堂拓展最易与第1、2、6、7、9条标准背道而驰,综合起来表现为如下问题:

1.脱离教学目标。

语文课堂拓展跟其他教学环节一样,都是为把握教学核心、实现教学目标服务的,特级教师于漪在其《语文课要教出语文的个性》(中学语文教学参考,2004.4)一文中指出,在没有完成具有核心教学价值的内容的教学时,就远离文本拓展向其他内容,不利于学生语文能力的形成和素养的提高。她举了自己执教冰心的《笑》的例子:在粗线条讲解完“笑”的三幅图画之后就开始拓展向胡适的《一笑》、林徽因的《笑》、黎巴嫩诗人《笑与泪》等其他作家作品中的“笑”,师生阅读并热烈讨论。后来于漪老师在其《该怎样拓展》(语文教学通讯·初中,2008.5)一文中进行了反思,认为自己的课堂拓展脱离了教学目标——冰心《笑》的教学核心价值应是“她文笔的细腻、情思的温柔、爱意的浓郁,学生最应该学习的是她文字运用的精细和生动”。在学生并没有充分感受与体会文章的情、景、意、语的美的情况下就急于拓展,反而丢失了课文本身。由此,于漪老師说,文本浅尝辄止地一笔带过,然后就一“拓”三千里,背离了教学目标,看似热闹丰富,实则卖弄而无效。

2.脱离语文定位。

有段时间,“跨学科综合”在语文教学中非常热门,也导致了课堂拓展环节脱离语文性,出现各门学科大杂烩的乱象。

比如在学习《廉颇蔺相如列传》的时候,教师提出拓展要求:

蔺相如说:“(秦)未尝有坚明约束者也”,有何历史根据?请找出史实。

又比如在学习李商隐诗歌《马嵬》的时候,教师提出拓展要求:

你觉得马嵬之变,错在杨贵妃还是唐玄宗?请讨论后回答。

这两个要求作为课堂拓展的主要方向是欠妥的。无论是给秦的无耻找历史根据,还是讨论马嵬之变历史人物的是非评述,都是历史而不是语文学科的教学内容。类似的问题也出现在周晓枫《斑纹》、奥尔多·利奥波德《像山那样思考》、叶圣陶《景泰蓝的制作》等文章的教学中,拓展很容易脱离学科本位,想要教的是选文,学生却学了一些杂七杂八与语文无关的东西。

3.脱离学情。

课堂拓展虽然追求学生知识和能力上的提高,但也不能拔高得远超出学生的认知水平和接受范围。

比如在《赤壁赋》的教学中,设置如下拓展要求:

请从中国的儒、道、佛三个角度来讨论苏轼的思想。

又如在《边城》课堂上要求学生:

根据《边城》《一个女人》和《萧萧》,说说沈从文的创作思想和创作特色。

又如在《虞美人》的教学中,设置这样的拓展问题:

李煜写愁的诗句受了哪些前人的影响?又对后世诗词形成了怎样的影响?

以上三个案例中的拓展,几乎都是大学甚至更高阶段学生研究的问题,完全超出了高中生的知识储备。一旦任务设置离学生的实际认知水平和情感经验太远,不但会令学生感到无措且无趣,还会导致学生在课堂教学中所学的知识和方法无法在拓展中进行有效迁移。

通过以上案例,结合王荣生教授提出的九条基于教学内容的评课标准,笔者认为语文课堂教学拓展需要遵循如下原则:

1.按需拓展,目标明确。

课堂教学拓展最主要的作用应是服务于课堂教学主题,有助于学生理解和把握所学内容。从这个层面上来说,课堂拓展并不是必不可少的,若不是确有必要进行拓展,宁可不拓展,也不该画蛇添足无效拓展。合宜的课堂拓展应该是紧紧围绕教学中心且目标明确的。

故而笔者在执教《项脊轩志》时,为理解“语未毕,余泣”一句而设计了如下拓展:

师:一个病重的母亲,无法亲近自己的孩子,只能隔门相问,这是多么的痛苦。做儿子的多年以后回想起来,又是多么的辛酸!(拓展引入):

资料一:

1506年(1岁) 出生于江苏昆山

1511年(6岁) 已能读朱熹书

1513年(8岁) 丧母

1523年(18岁)作《项脊轩志》前3段

1528年(23岁)娶妻魏氏

1533年(28岁)丧妻

1535年(30岁)续写《项脊轩志》最后2段

1540年(35岁)中举人,迁居嘉定

1565年(60岁)中三甲进士,任湖州长兴县令

1571年(66岁)病逝

资料二:

孺人死十六年而有妇,孺子所聘者也。期而抱女,抚爱之,益念孺人。中夜与其妇泣,追惟一二,仿佛如昨,馀则茫然矣。世乃有无母之人,天乎?痛哉!

——归有光《先妣事略》

由生平年表学生可注意到归有光8岁丧母、写作此文时18岁,中间隔了整整十年这一事实。再引导学生想象:八岁丧母,相隔十年,对母亲的记忆还剩下多少呢?当学生若有所思时,适时引入归有光在《先妣事略》中的剖白——关于母亲,只记得一两件零碎的事,其他的都模糊了。此时再点拨一句:“所以要靠谁的描述来回忆母亲?”学生自然回答“老妪”,只需再追加一句:“你最亲的人,却只能靠别人的描述来回忆,这该是一种怎样的悲哀啊!”到此,学生便能深刻感受到归有光想要回忆母亲却记忆寥寥的痛,那种身为人子却只能依靠他人的描述来追忆母亲一颦一笑的悲凉。所以才会“语未毕”就泣不成声。

在设计这一拓展之前,笔者的目标就是明确的——所有拓展均为理解“语未毕,余泣”服务,拓展的方向在于发掘归有光忆母与寻常人思母的不同,以拓展助理解。

2.立足语文学科特性。

语文课必须保证语文性,课堂教学的拓展应该确保是在讲“语文”的内容,而不是前述反例中跨学科的大杂烩。即便是要综合到其他学科的内容,也必须是借他科背景来讲语文,而不是在语文课上讲他科知识。

故而,在执教《项脊轩志》一文时,为了使學生感受到归有光念及祖母时“长号不自禁”一句的情感,笔者借助了明代相关史料进行了拓展。

师:祖母把整个家族的希望都交给了归有光。归有光有多爱他的祖母,就有多强烈地想要实现祖母的愿望!然而,为了实现振兴家族的目标,摆在明代书生归有光面前的,是怎样的路呢?(拓展引入):

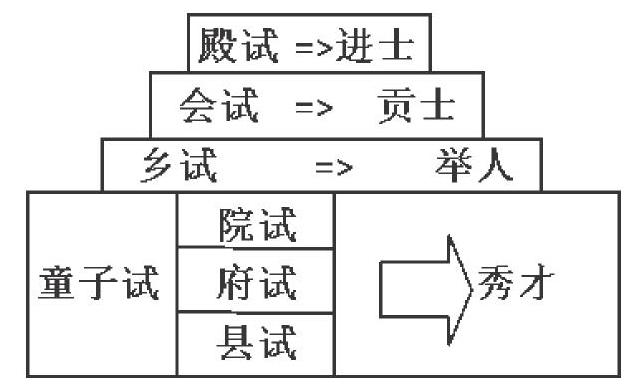

资料一:明代科举等级制度

资料二:

归有光14岁应童子试,20岁考了第一名,补苏州府学生员。同年,到南京参加乡试,开始了他功名蹭蹬的仕途,35岁才通过乡试中了举人。

归有光18岁时作此文主体部分,30岁时补记了末两段关于妻子的部分。

资料一是明代科举等级制度示意图,但引入它的目的不在于学习科举制度本身,而是学生可以借由这段资料感受到明代科举的等级森严——即便是最低级别的童子试也有县试、府试、院试三道门槛,全部通过才能获得应考乡试的秀才资格。在获得这一印象的基础上,再拓展引入资料二归有光的科考经历,联系归有光写作本文的几个时间节点,学生会发现,写这篇文章时18岁的归有光还辗转于童子试的“三步走”之间,连秀才都不是,离金榜题名遥遥无期,更不用说实现祖母振兴家族的心愿了。科举之路关卡重重,从青丝到白发归有光走得举步维艰。如果梦想与现实之间有100步的距离,而自己却只走了1步的时候,面对着剩下似乎能穷尽一生的99步,人会产生一种很深沉的疲惫感。只有让学生看到远大理想和坎坷现实之间的巨大矛盾,才能深刻体会归有光在面对遥遥无期的责任与梦想的时候,那种崩溃无力之痛。

当归有光的心灵重负为这一群走在现代高考之路上的学生所体会,所唤起的同理心是可以带动他们深度体会“长号”中的复杂情感的。而这种同理心的唤起,是需要相关史料以及归有光相关经历等学科背景参与的,这时候的跨学科拓展就为学生理解文章提供了具体可感的背景,归有光的任重道远就不再是一句空言,而是真实鲜活的。这样的拓展就是语文性的。

3.立足学情,源于教学核心内容,略高于教学核心内容。

所谓“拓展延伸”,应该是在原有能力基础上的小有提高,而不仅仅是水平面上量的堆积。课堂拓展的另一项重要作用就是帮助学生学会迁移,在思维水平上有所提高。所以课堂拓展的基石是教学核心内容,但是理应在教学核心内容的基础上有知识难度、能力要求或者思考层面上的提高。

基于此,笔者执教《虞美人》时,以化虚为实写法为基点,进行了如下拓展:

师:大屏幕投影了五句写愁的诗词。它们写愁与《虞美人》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”一句在手法上有什么共同点?能否用上它们共同的手法造句?(拓展引入):

白发三千丈,缘愁似个长。——李白《秋浦歌》

离恨恰似春草,更行更远还生。——李煜《清平乐》

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。 ——贺铸《青玉案》

只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。——李清照《武陵春》

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?——王实甫《西厢记》

“化虚为实”写愁是李煜《虞美人》一个经典的艺术特点。但这一术语学生并不熟悉。因而此处引入了一批使用同样手法的诗句让学生集中体会。当问到六个诗句的共同点时,学生可能会有一点犹豫,会发现“恰似一江春水向东流”“缘愁似个长”“离恨恰似春草”这三句都用了比喻的手法,但对于后三句他们不得其解。此时引导学生用比喻手法反推理解,发现用“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”来比喻愁的多而乱也是说得通的。这在能力的要求上是一个小小的提高。但面对《武陵春》和《西厢记》中的两个选句,学生发现比喻似乎又说不通了,这时候再进行点拨追问:前四句诗词把精神领域的、无法触摸的、虚的愁情比作什么了?学生在提示下思考加深,认识到它们共同的特点是将主观感受比作客观实物,这时已经逐渐接近“化虚为实”这一手法的本质了。然后再引导学生反观《武陵春》和《西厢记》中的两个选句,加深对化虚为实的理解。整个过程难度是逐渐提高的。

然而真正的拓展并不到此为止,还要继续提高要求,用“化虚为实”手法造句。学生们发散思维,活学活用,在分享与互评中水到渠成地实现知识点的内化。

在这一拓展中,笔者就是一步一步提高难度,为学生搭好跳板,使得拓展内容始终处于有点难度但是经过思考或点拨可以解决的程度,源于教学核心内容,又略高于教学核心内容,使学生在能力水平与思考层次上有一定的提高。

综上所述,语文课堂拓展作为教学内容的一部分,无论是语文学科内部的旁征博引,还是学科之间的知识补充,最根本的是牢记自己的教学核心内容和拓展目标。只有明确拓展的目的性、加强学情的针对性,使课堂拓展源于教学核心内容又略高于教学核心内容,才能真正有效地为语文教学所用、为学生所需,而不流于花哨浮泛。

[作者通联:杭州市第九中学]