基于跨学科视角下《中国古典园林艺术》通识课程教学优化途径探索

2020-11-06温瑀

温瑀

【摘 要】新时代通识教育的作用进一步上升为立德树人、促进人的全面发展和科学思维方法的培养。从学情分析出發,以跨学科视角梳理《中国古典园林艺术》通识课程的教学目标,围绕目标重构课程内容并优化教学模式,系统阐释课程实施的路径;并通过对学生访谈资料的分析,总结课程优化的效果及进一步优化方向,以期为同类课程教学改革和优化开阔思路并提供有效策略。

【关键词】通识教育;跨学科;古典园林

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2020)28-0178-04

通识教育在世界高等教育发展中,始终占据重要地位。通识教育的课程体系建设通常可集中反映高校的教育理念、教育目标、课程资源以及师资力量等。分析各一流大学通识教育建设的成功经验可知,通识教育的课程选择及其实施路径是达成教育目标的重要途径。当前,我国高等教育已迈入新时代,通过通识教育培养大学生继承传统文化,坚定对中华民族传统文化的高度自信,构筑中国精神,是新时代赋予大学通识教育的新使命。

中国古典园林距今已有3000余年历史,且在世界园林体系中自成一体、独具风格,影响深远。古典园林艺术与中国传统文学、绘画同宗同源、一脉相承。将《中国古典园林艺术》作为通识选修课,可使学生在了解古典园林文化、发展历程、设计精髓的同时,更可陶冶艺术情操,提高审美和人文素质修养,并坚定文化自信,从而落实“立德树人”的根本任务。

学习通识选修课的学生,多来自不同学科,往往具有多元化的专业背景。引入跨学科教育理念,构建适度的课程教学内容,并采用科学有效的教学组织方式,有助于学生跨越学科之间的藩篱,打破学科间原有的传统边界,实现专业课与通识课二者有效融合,激发学生的学习动力,增强自主学习能力;此外,当面对同一问题或观点时,学生可结合自身专业特点,从多个视角审视思辨,从而获得多元而全面的解读,并为来自不同学科、专业背景的学生带来全新启发。

一、学情分析

全面分析学情,是落实“以学生为中心,全面发展的”的内在要求。

(一)心智发展处于过渡阶段

选修《中国古典园林艺术》课程的学生绝大多数为低年级学生。正处于18-22岁的年龄段,生理上已近成熟,思想上正处于三观的定型期。根据巴克斯特·玛格达的自我主导理论[1],该阶段大部分学生正处于自我发展的服从外部规则(十字路口)阶段向自我主导阶段的过渡。因此需要通过课程教学适当提高学习挑战度,推动学生的高阶思维发展,促进自我主导发展;另一方面,应有意识地引导学生从单纯获取知识转向思维能力的训练培养,诸如批判思维能力、分析和创造解决问题的能力、总结提炼能力等,这也是优质通识教育课程的共同教学目标。

(二)专业背景多元化

由于此前高中文理分科制度的长期存在与进入大学之后的专业选择,导致不同学科背景的学生在知识获取、学习需求、气质性情、思维习惯等方面存在显著差异[2]。文科类学生在学习课程过程中表现出较强的学习动机、人文知识基础深厚丰富,气质细腻丰富、思维习惯感性深邃;理工科类学生在课程中表现出主动学习动机较弱,人文知识积累偏少,但记忆准确、气质平和朴素、思维习惯理性缜密;艺术专业学生在课程中表现出学习较为随意、基础知识薄弱、精神气质活泼明朗、思维习惯跳跃。准确认知学生的差异性,合理融入专业需要,在此基础上梳理知识模块、优化知识体系,有助于提高教学目标的达成度。

(三)内生学习动因不足

学生专业背景差异进一步影响学生学习动机的差异,专业背景的多样化引发学习动机的多样化。通过调查访谈,大学生在选课时考虑的因素主要包括:1.学分需求。完全忽视知识的内在价值及自身需要,能否顺利通过考核获得学分,作为选课的首要因素;2.兴趣导向。依据自己的兴趣爱好,优先选择兴趣浓厚的课程;3.知识的外在价值。学生在选课时考虑课程是否能够进一步补充、拓展专业需要,有利于未来就业或继续深造;4.教师因素。教师的教学态度、教学方法、职业精神、人格魅力等也成为学生选课考虑的因素之一;5.知识的内在价值。学生意识到课程知识对自身发展、健康成长的价值。从以上因素排序看,学生在选课时往往具有较强的功利目的性,缺乏理性思考,容易受到小群体影响,带有较强的从众心理。由于缺乏学习的内生动力而导致学习状态趋于被动,部分学生的学习积极性不高,参与性及互动性较差,课堂习惯沉默。研究表明,习惯沉默倾向不利于学生进行深层学习[3]。因此需要运用科学有效的教学方式,开启灵活有效的课堂互动,深入学生内心深处,以此激发学生的创新思维,激活学习热情。

二、课程内容优化

(一)原有课程教学内容的不足

《中国古典园林艺术》原有授课内容主要以时间为线索讲授中国古代经典名园。学生普遍反映课程内容较为枯燥,信息量过大,知识点过于琐碎,各个园林案例之间关联性较差,且缺乏与时代的联系。

(二)跨学科视角下的教学内容重构

以跨学科视角对课程教学内容进行重构,拓宽教学内容的深度和广度,并根据选课学生的专业背景,融入专业需要,引导学生关注并重新审视当代的环境问题。

1.教学内容的横向拓展。园林本身是一种传统文化,若只孤立地介绍古典园林的演变、艺术特征,则会造成对园林文化内涵理解的局限,很难充分落实“尊重历史、借古开今”的教学目标。针对以上问题,系统梳理教学内容,剖析原有章节的教学难点和重点,以专题形式重构教学内容,并在每次专题末尾设置以跨学科为特色的半开放式问题讨论,补充与古典园林艺术相关的延伸知识,理清古典园林文化发展背后的社会生活文化、自然文化、人文文化基因等,延伸更多内容,并寻求与专业的耦合点,激发学生自主学习热情,享受探索知识的乐趣。

2.教学内容的纵向延伸。中国古典园林所包含的哲理思想、“天人合一”“生生不息”等生态观为我们解决当代生态环境问题提供了重要启示。因此在教学内容中重点从两方面做纵向延展:

(1)立足地方区域。基于学生家乡所在的不同地域性特点,在案例讲授中,突出地域文化对园林风格的影响。例如:为何扬州园林有“名园以掇山置石胜”的盛誉?通过问题设置,引导学生积极思考,主动寻求问题答案。

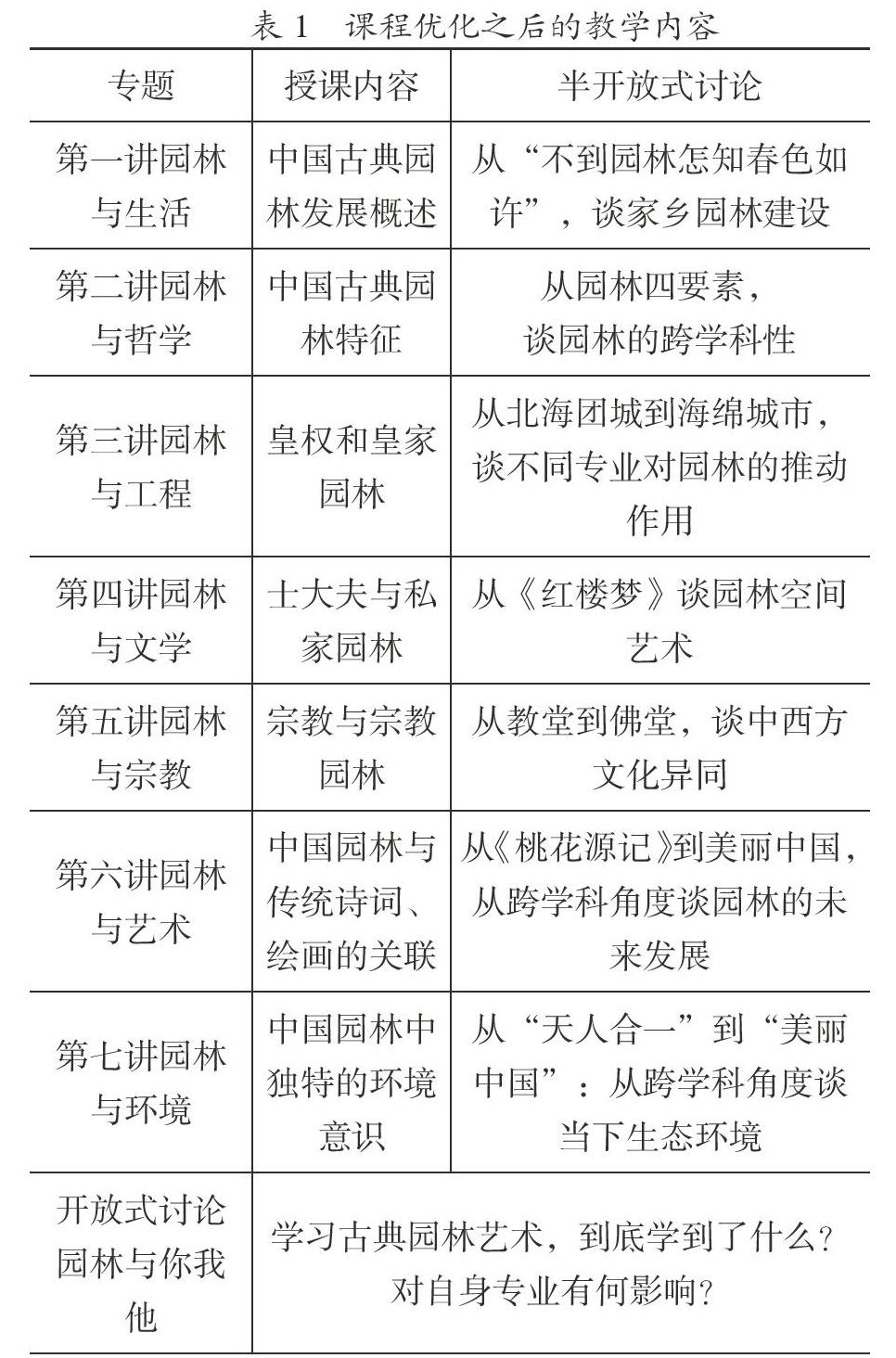

(2)密切联系时事政策。学习古典园林艺术的目的之一是古为今用,通过提取中国传统园林的文化哲理、审美情操,分析消化并运用到当代环境美化中。在案例讲授中,紧密联系当下时事政策。例如:北海团城对于当下国家推进海绵城市建设有何借鉴意义。通过教学内容的筛选,让学生的学习更有针对性和实际意义,并在学习中树立“家情”“国怀”。具体教学内容详见表1所示。

三、课程实施

(一)教学模式的改进

教学内容在教学中起决定作用,教学方法与教学形式是落实教学内容的重要手段,同样不可忽视。《中国古典园林艺术》课程综合性较强,涵盖历史、建筑、美学、植物、地理、工程等相关知识。以往教学中多采用静态、单向的教学方法,由教师讲授,学生单向听取,缺乏主动思考,更没有将所学知识与自身专业及当前生态环境问题结合。

从跨学科视角改革传统教学模式是落实教学内容、提高教学目标达成度的关键一环。课堂教学作为课程教学的主体,在教学方法应侧重如何实现从“被动接受知识”到“在参与体验中训练思维能力”的转换。大数据时代下的海量信息充斥着当代大学生的生活,无疑加重了学生选择、认知、消化信息的难度,这更需要教师在课堂上由点及面、由表及里地引导,激发学生重新建构信息,有效训练思维能力。

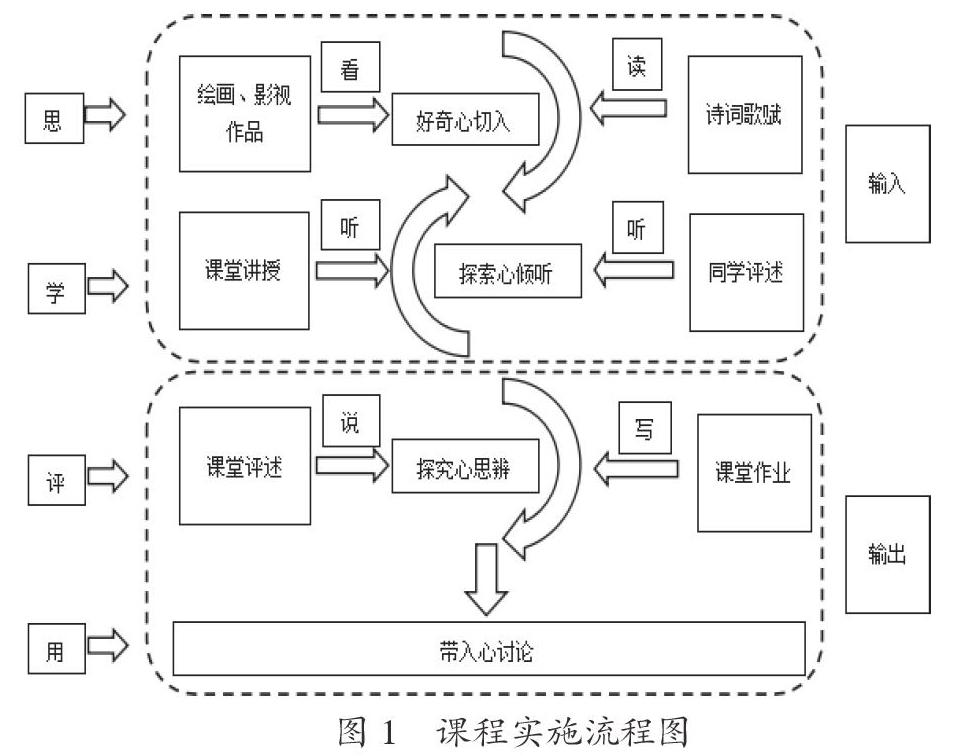

如图1所示,在每次专题课堂教学中,采用“好奇心切入+求索心倾听+探究心思辨+带入心讨论”的结构开展教学。通过以学生熟悉的影视或绘画作品切入历史,激发好奇心并建立对课程内容的感性认识,进而调动学生的求索心,在求索心理的驱动下,实现由被动到主动的学习过程;通过教师由表及里讲授引导,启发学生探究问题的能力,形成自己的思路和理念,并积极参与课堂互动,从而完成知识的内化,最后通过半开放式讨论环节,学生联系自身,将在教育情景中获得的知识和才能展示、拓展,并加以创新,实现“转知为智”。整个教学进程可概括为“思、学、评、用”四步教学法,将传统单向静态的课堂转为讲授讨论动静两相宜。

如表1所示,从教学目标和整体教学内容出发,最后一次专题以“园林与你我他”为主题进一步扩大课程讨论开放度,实现由讲授、半开放式讨论到开放式讨论的层层递进,最大化地鼓励学生综合课程所学、跨越学科壁垒,运用独立性、批判性思维去联系自身,审视当下,真正做到“学以致用,知行合一”。

《中国古典园林艺术》课程的实施过程,基于弗莱雷提出的“原生主题”跨学科方式课程建构理论[4],该理论提出在课程实施中包括三个阶段,分别为:现状研究、知识组织、知识应用,三个阶段强调师生的共同参与、集体讨论、提出并解答问题,以及批判思维和创新意识的培养。课程的实施充分贯彻该理论,路径可操作性强,每一专题中设置的半开放性讨论可有效激发学生联系自身专业所学,强化内在学习动机。

(二)课程实施效果与改进方向

1.课程实施效果

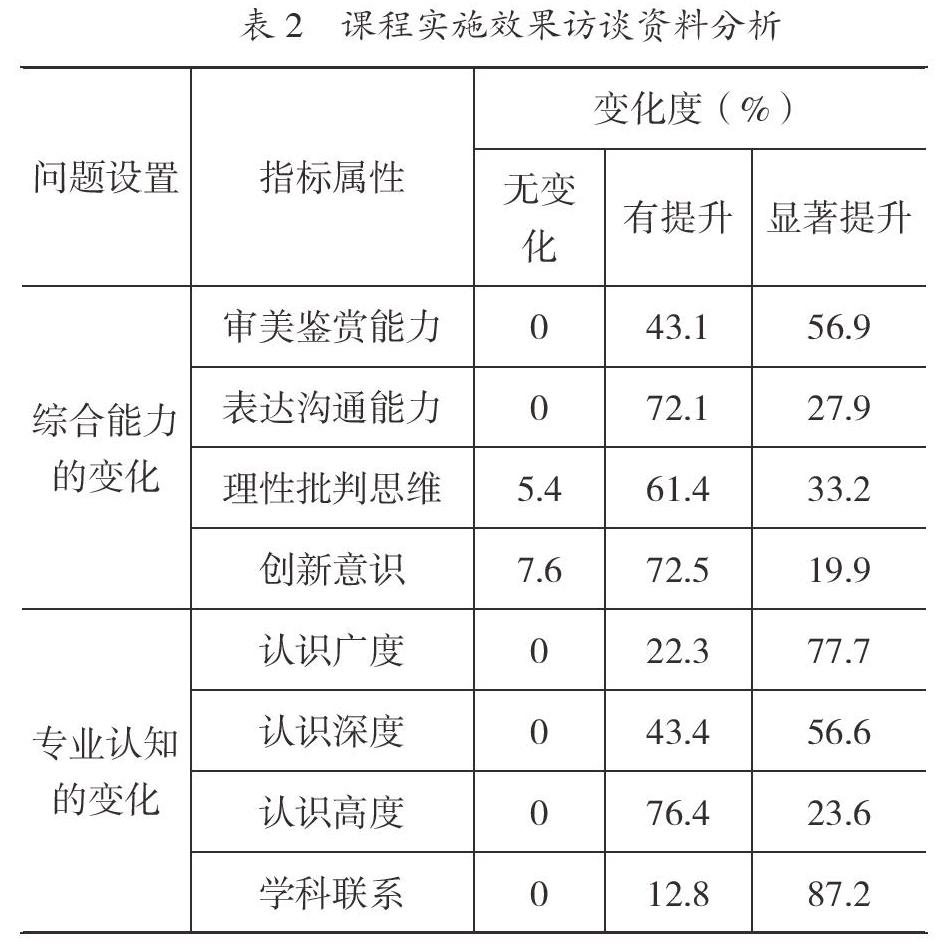

通过两个半开放式问题的设置:(1)围绕学生选课前后对综合能力的变化;(2)对专业认知的变化,对选课学生进行抽样访谈。具体内容如表2所示。

(3)学生综合能力得到提高

根据乔治·库的“学业参与理论”,个体投入到学习活动中的时间和精力越多,获得的反馈就越多,学业收获满意度越高[5]。在访谈中,大部分学生表示愿意主动将更多的时间和精力分配到课程学习中,并在“投身学习”的过程中,学生的审美能力、表达能力、批判思维、创新意识和精神会得到一定的提升。

(4)对专业认知的广度和深度有所提高

通过学习,大部分学生对于园林的兴趣和认识范围有了极大拓展,审美素养得到了极大提高,并更加坚定了文化自信,进一步明晰了未来的成长方向;并初步树立了从多学科知识综合應用的角度尝试解决问题的意识,能够关注不同学科之间的关联性。

2.改进方向

(1)《中国古典园林艺术》作为通识课,在课程内容上要继续从跨学科的角度深入挖掘多元主题,围绕多元主题拓展问题讨论,在此过程中以进一步训练培养学生的批判思维和创新意识,这需要不同专业背景的教师加强联系,从多方面深入探讨内容之间的相互联系。

(2)面对来自专业背景多元化的受众对象,在课程实施过程中教师如何充分利用广泛资源进行知识的有效组合,如何带动学生加强对自身专业的深度和广度的认知,是课程建设面临的另一挑战。

四、结语

实现通识教育与专业教育有机联动、全人教育与职业成长的紧密结合,是新时代高校人才培养的重要目标之一。全人教育的核心是培养人的全面发展,而通识教育是实现全人教育的重要途径之一。通识课的全人教育旨在跨越学科、专业的限制,通过关联知识的构建,实现人的完整发展。本文旨在通过分享和讨论,如何从学情分析出发,以跨学科视角梳理重构教学内容,改进教学模式,优化课程实施过程,以促进园林课程同其他专业课的交流与互动, 促进《中国古典园林艺术》通识教育的可持续性发展。

参考文献:

[1]解启健.自我主导力理论在高等教育领域的应用于发展[J].江苏高教,2017,(7):19-27.

[2]李佳.论差异教育在高校人文通识课中的实现——以文科、理科、艺术三大类学生的大学语文课为例[J].教育评论,2017,(6):4-37.

[3]陈鑫,吕林海.大学通识课堂中学生的沉默倾向及其对学习方法的影响——基于南京大学通识教育的学情调查[J].重庆高教研究,2017,5(6):63-73.

[4]黄志成.以原生主题跨学科方式建构课程—弗莱德的跨学科新课程计划解析[J].全球教育展望,2003,187(3):48-50.

[5]陆云,吕林海.研究型大学本科生通识课程投入现状及其对学习结果的影响——基于南京大学的问卷调查[J].教学研究,2015,38(06):5-10.