明前期绘画阶段广东山水画的创作风貌

2020-11-06张白露

张白露

(东莞理工学院 机械工程学院,广东 东莞 523808)

根据明代绘画发展演变轨迹,自洪武至嘉靖年间是浙派和院派绘画并行盛誉之时,为明前期绘画阶段;嘉靖之后,以宗法董源、米芾、高克恭一路的吴派文人山水画独步画坛,为明后期绘画阶段①。

明前期绘画阶段,广东山水画得到快速发展,从迄今发现留存下来最早的颜宗《湖山平远图》、何浩《万壑秋涛图》等作品看,整体上以继承宋元遗韵为主,向后人传达了那一时期广东山水画的艺术水平和创作风貌,相较之前一直沉寂的广东绘画,明洪武至嘉靖年间的广东山水画有了令人耳目一新的成就和社会声誉。

一、明前期绘画阶段广东山水画的 “宋元” 遗韵

明前期绘画阶段是浙派和院派绘画并行盛誉之时,其时山水画坛流行的是南宋院体画风,兼有李成、郭熙的树石画法,并交织着变宋人状物写真为元人疏松写意的蜕变过程。这一时期的广东山水画与主流画派并无二致,同样地是以继承宋元遗韵而出现在画坛的。

(一)北宋全景式宏阔空间布置

明前期绘画阶段,广东山水画流传下来的作品不多,但在空间布置上有惊人的一致特征,颜宗《湖山平远图》、何浩《万壑秋涛图》,以及疑是颜宗的《江山胜览图》②是广东画史上留存至今最早的一批山水画作品,它们都是宽不足40厘米,长500厘米有余的整绢长轴,这种宏阔的幅式显然有别于以简为尚的元代文人山水画,也不同于南宋 “半边” “一角” 的山水画空间表现,而是完全契合了五代北宋时期 “全景” 式山水画空间构成的美学特征。

“全景” 式表现是五代、北宋画家心目中的理想图式,根据这种图式,画山水应该 “上留天之位,下留地之位,中间立意定景” ,要符合 “可行、可望、可游、可居” 的理想境界[1],这是南宋之前山水画空间构成的主要特征,董其昌说: “宋以前人都不作小幅,小幅自南宋以后始胜”[2]。南宋 “半边” “一角” 的山水画与后世的某些文人山水画往往以简为尚,故画幅一般不如北宋的大,内容也不如北宋的丰富。

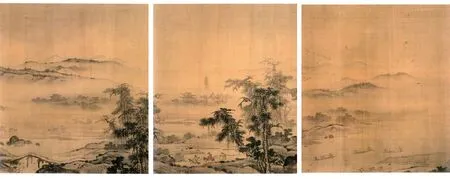

综观颜宗与何浩的作品,与五代北宋时期董源《潇湘图》、范宽《溪山行旅图》、郭熙《早春图》、王希孟《千里江山图》、王诜《渔村小雪图卷》、许道宁《渔夫图》等经典作品如出一辙,无不是长卷巨轴的全景式布置。颜宗的作品以平远空间表现为主,平远、高远、深远交融互摄,空间连绵不绝,景色跌宕起伏,在洲渚掩映的天地之间有人物、动物、屋宇、楼阁、舟楫等一应俱全的表现内容(见图1),这种鸟瞰式的全景布置,与后世的以简为尚、以表现 “萧条淡泊” 境界的文人山水画形成了鲜明的对比。

何浩的《万壑秋涛图》依然是气势连贯,绵亘无尽,极目于千里之外如在咫尺间的山水画长卷,但传递出的则是另外一番境界。该作品以松树为表现主体,虽烟霭迷蒙、气象萧疏、松林坡石、溪流潺潺,但别有一番万籁俱寂,寂静无人的境界,与《湖山平远图》莺飞鱼跃的世俗场景和生活气息不同,《万壑秋涛图》给人一种超越世俗的幽静感觉,反而显得 “李郭” 式树石更加浑厚苍劲,松枝似龙爪盘曲有力(见图2)。

图1 明·颜宗《湖山平远图》局部

(二)延续元末流行的 “李郭” 式树石画法

“李郭” 指北宋初李成与北宋末郭熙,李成善画寒林枯枝,喜作平远险易之景,郭熙在继承李成画法基础上,进一步强化了蟹爪树和卷云皴的造型特征。

“李郭” 风格在北宋为全盛时期,元代时若干重要画家都曾从事过与 “李郭” 风格有关的创作,如朱德润、唐棣、曹知白、盛懋、吴古松、王渊、商琦等人,特别善画 “李郭” 式蟹爪寒林、卷云土坡的树石表现,从大量遗留作品可以认定元代后半期至明朝初年正是 “李郭” 山水画的流行时期[3]。

基于元末流行趣味的惯性,明初的一部分画家,自然延续了 “李郭” 的树石画法,颜宗、何浩的作品与李成、郭熙的作品无论在构图上还是在表现技法上都有诸多类似,烟林清旷、气象萧疏、枯枝虬曲、飞流危栈,此平远淡逸之景正是李成画风 “平远之色有明有晦” 的写照,而蟹爪树、卷云皴更似郭熙笔法,特别是何浩《万壑秋涛图》(见图2),松树画法主干双沟浑厚苍劲,树枝似龙爪盘曲有力,松叶为球型,松针长短不规,又有高低粗细不等的小树为陪衬和点缀,小树重墨单写,有枝无叶,与重墨苔点一起丰富浑厚画面,这些画法明显是模仿了李成、郭熙画树的样式,只是少了李成用笔豪锋颖脱、画风文秀的锐气和郭熙造型特别严谨写实的一面,而苍润淳厚和疏松的笔意,更接近元末棠棣、朱德润、曹知白、盛懋等宗法 “李郭” 画家的方法。

图2 明·何浩《万壑秋涛图》局部

(三)追随 “董米” 风格

“董米” 指五代董源和北宋米芾,以董源、米芾为代表的文人山水画一脉,在宋代时并没有什么影响,后经朝代更迭、文人宣扬,终于从元代开始,成为山水画坛一统天下的主要人物,更成为明清之际 “南宗” 画家的典范。因此,明代山水画坛从未缺失过专事 “董米” 风格的画家,甚至到了明中期的嘉庆年间,以文征明、沈周等人为代表的宗法 “董米” 一路的吴派文人山水画开始独步画坛,成为明朝后期一统天下的主要流派。那么在广东,明初也有一位专事 “董米” 风格的岭南杰出人物陈琏。

陈琏(1370-1454),字廷器,号琴轩,广东东莞人,明洪武二十三年(1390年)举人,累官至礼部尚书左侍郎。陈琏作为明初岭南杰出人物,主要是以诗文和名宦流芳后世,作为一个画家,陈琏的艺术见解、创作水平和社会声誉,在当时的广东即具有代表性又无人可比拟。陈琏画过《山水图》、《武夷山水图》、《山水歌》、《江心图》等作品,遗憾的是至今尚未发现有绘画作品传世,后人对于陈琏山水画的认知主要来自陈琏《琴轩集》,以及陈琏同时代人的诗文题跋,譬如,陈琏自称 “我亦平生亲画史,落笔时时追董米”[4],同时代人罗亨信题《琴轩山水》: “琴轩先生太丘裔,学海汪洋富才艺。董贾文章世共珍,米高山水尤清致”[5]。从这些诗文题跋,能够确切地感受到陈琏擅长董源、米芾、高克恭一路的山水画创作,而且在当时已颇有名望,陈琏清致的山水画无疑为当时的广东画坛注入了一股清流之风。

待至明中期的嘉庆年间,广东山水画有了绘画风格和审美取向的变化,以文征明和沈周为代表的吴派画风日渐在岭南兴起,并成为嘉靖之后粵地流行的主要绘画风格,如广东顺德人梁孜、从化人黎民表、南海人吴旦等文人志士,在诗文唱酬以外,兼好习书作画,画出董源、米芾、吴镇,着力师法文征明、沈周,以之为中心的文人书画创作活动直接导致了万历以后广东山水画的井喷发展。

二、明前期绘画阶段广东山水画整体上的折中风格

明前期绘画阶段,广东山水画整体上以继承宋元遗韵为主,真正的创新很有限,恰如高居翰评价颜宗的作品: “完全是折中之作,糅合了李、郭及马、夏的传统” “很明显,画家在追慕旧法”[6]。言外之意,颜宗的山水画创新不足,模仿旧法有余。事实上,不单单是颜宗的作品,在整个有明一代,模仿折中古法是画家书画创作的普遍现象,这种现象不得不说与明前期的绘画背景有关。

(一)皇室趣味引导

明朝太祖、宣宗、宪宗、孝宗皆善画,如太祖 “雅好绘事,尝绘江山大势,援笔立成” 、宣宗 “凡山水人物花竹翎毛,无不臻妙”[7]249。皇上的爱好和支持促进了明代宫廷绘画的博兴,诸多名家被征召,宫廷绘画盛极一时。然而明前期的画工受帝王残刻待遇,当时画家并不自由,朝野内外,所作所学,无不深加揣摩,以迎合上意之旨。被提到最多的戴进 “红袍钓士” 事件,从侧面反映了画家被皇室牵制之间的关系。由于受帝王旨趣和专制政教因素束缚,明前期的画家普遍缺少了元末文人画家通达无碍的创作心境,使得元末山水画放逸之画风为之骤敛。嘉靖之后,国家多故,画风才逐渐由束缚而解放。

(二)明代绘画竞尚摹仿

明代绘画竞尚摹仿,画家多以追踵古人为能事,哪怕是很有名望的画家,其画也皆要有所师法,模仿古人几乎成为明代画家创作的基本法则。如大名鼎鼎的明四家之一唐寅,他的山水画往往也有集仿之嫌,所画《云山烟树图》被指: “树石仿李成,屋宇师巨然,山头效米芾,极为秀润”[7]257。显然,风流倜傥的大才子也摆脱不了热衷于模仿古人之时尚,其作品也不乏折中融合之能事;再譬如,宣德时期画院著名画家李在的山水画, “细润者宗郭熙,豪放者宗夏圭、马远[8]” ,李在的画作同样是稍作融合、折中宋代诸家之法,甚至由于其作品常常可见郭熙树石和马夏用笔,他的画作常被后人误认为宋画,哪怕是浙派代表人物明代著名画家戴进的画作,其来源也不单纯,从范宽、米芾、关仝、赵千里、刘松年到元代的盛子昭、赵子昂、黄子久、高房山等皆曾是戴进借鉴的对象[9]。由此可见,仿古是明代画家创作的普遍现象,明代各派画家,无论在朝在野,其画作必以得古人之法与意为上,都具有复杂多样之特征,恰如郑午昌所言: “美言之,可谓集前代之大成,毁言之,则为杂发前人,极无新建树而言”[7]268。

(三)明初画家由元入明带来元末流行画风的惯性

艺术的发展有内在的连贯性,明初一大批画家由元入明,如著名的元四家中的倪瓒、王蒙,以及著名画家陈汝言、徐贲、马琬、张羽等人都是由元入明的画家,在院派和浙派最初没有形成气候之时,他们的创作自然成了明初绘画的先行样式,其样式构成是多元的,画风、内容也是复杂的。

明前期绘画阶段,广东山水画与主流画派风尚并无二致,整体上给人折中、糅合古法之面貌,或许是因为五代、北宋山水画以一种不可冒犯的古典样式成为当时画家膜拜学习的对象,但细品颜宗与何浩的作品,也并非一味地模仿,其中虽有宋人笔墨图式,却无宋人剑拔弩张的气势,笔墨多了一些粗放,山石有了连皴带擦的笔触,甚至郭熙卷云皴、马远斧劈皴、董源的披麻皴一并使用,树木也只是延续了元末流行的 “李郭” 样式,浓墨苔点更有董源山水画天真浪漫的气息,而疏松的笔意,又有元人意境深远之妙,很明显作品中融入了画家的个人情感和理解,特别是颜宗《湖山平远图》,虽然还保留着宋元时期山水画的某种图式特征,但不再有宋元山水画的荒寒、清冷、寂静和苍凉境界,画面充满了人间生动的趣味,世俗村民忙碌且又朴素的现实场景进入了山水画,恰如其分的人物情节与宁静的山水景色,给人其乐融融积极向上的祥和感受。

三、明前期广东山水画缺失集体风格和意识

明代时,以太湖流域为中心的江浙地区政治经济稳定发展,带动了文化艺术的兴盛,画坛格局形成了以地区和画家集团划分的门派特征,如以戴进为代表的浙派,以沈周、文征明为首的吴派,董其昌、顾正谊、赵左等人的松江派、华亭派、苏松派,蓝瑛武林派等等。但当时的广东并未形成如江浙一带的画家群和流派,彼时的广东绘画与北方交流沟通仍有距离因素的局限性,画家能够接触到前朝作品的机会亦很少,加之广东画家总人数并不多,自然无法形成如江浙及中原一带的门派和影响力,因为不存在画家群和具有明星式影响的画家,也就无法达成集体的创作风格和审美取向,作为不被团派意识影响而存在于画坛的个体画家,他们多无师承,其艺术形象和构图法则多是在各随其好基础上模仿或学习他人,即便如此,也不排除画家之间小范围的交集对创作的影响,这里举个例子,比如颜宗、陈琏、陈敬宗圈子。

颜宗(1393-1459),字学渊,广东南海人,明永乐21 年(1423)举人,明正统(1436-1449)年间颜宗出任福建邵武县知县。颜宗善画山水,是广东画史上第一位有画迹传世的画家。颜宗是陈琏的同乡和知交,二人有共同的书画爱好,平日来往就很频繁。在陈琏和颜宗之间有个陈敬宗(1377-1459),浙江慈溪人,永乐年间进士,曾任福建长汀县教谕,长期活动于南京,为颜宗《湖山平远图》写了几百字的题记。陈琏也曾任职南京,于是,南京、福建、广东三地,陈琏、颜宗、陈敬宗三人,他们之间因画结缘,这是一个集书画家、文学家、鉴藏家和名宦为主的小圈子,由于共同的书画爱好,他们有了交集,这也正是他们的作品在自我风格偏好基础上,又具备了文人画家特有的追求文人情趣的共同特征,尤其是作为 “文学既优,复工于画” 的文人身份的画家颜宗,其作品既能恪守画理,又能体现文人画的诗意和旨趣,获得了陈琏极高的评价: “学渊初以俊秀选在矜佩之列,才誉猎猎以起,后以明经膺乡薦,入胄监,文学既优,复工于画,不惟达官贵人重之,自祭酒、博士、诸先生亦重之”[10]。明代著名宫廷花鸟画家林良曾从颜宗学画,称 “颜老天趣不可及也!”[11]“天趣” 不仅是笔墨的表现,也是一种生活态度,颜宗的作品与 “董米” 的 “士气” “格调” 在某种程度上有不谋而合之处,也与 “落笔时时追董米” 的陈琏 “臭味相投” ,不妨说颜宗、陈琏、陈敬宗,以及他们身边的其他书画爱好者,不经意间相互受到了影响,但是这个小圈子的交往基础是私人交情,作为没有以团派和圈子集体风格出现在画史上的个体画家,他们更多的是追摹与折中,创新的绘画语言很有限。

四、结语

历史上主要由于地理、交通、经济等因素影响,广东绘画落后于中原,大明朝建立后,广东成为明代十三行省之一,经济发展规模大大超越了前代,伴随着政治、经济地位的提升,带来了文化艺术的兴盛,广东一向落后的绘画状况逐渐有了起色,这一时期的山水画家除了陈琏、颜宗、何浩,还有画松树比较有特色的张千户、陈瑞、刘鉴,以及画山水、翎毛无不精妙的李孔修、黄希榖等人,另外根据相关文献资料,明前期绘画阶段广东还有不少的无名氏山水画家,可惜他们的作品没能留存至今,不过颜宗、何浩的作品能够将宋人严谨写实的笔墨,变为元人自然的疏松,并赋予画家个人的理解和情感,技法娴熟,合乎画理,虽然其中模仿成分较多,创新亦有限,但相较明代之前一直沉寂的广东绘画,不失为广东山水画史上第一道耀眼的光芒,向后人传达了那一时期广东山水画的艺术水平和创作风貌。

注释

①郑午昌: “明代山水画,以流派论,凡三:曰浙派、院派、吴派。而考其消长之迹,则可分为二期:国初至嘉靖间为前期,浙派、院派并行之时也;嘉靖而后,则让吴派独步矣。” 郑午昌《中国画学全史》,东方出版社2008年出版,第250页。

②关于颜宗《江山胜览图》(现藏于香港中文大学文物馆)在朱万章《颜宗》一书中有较详细的介绍,笔者与朱万章先生的看法一致,《江山胜览图》应该是颜宗的真迹。该作品的布景、笔法、构图与《湖山平远图》有神似之处,而 “李郭” 式树石表现、意境、气韵则与《湖山平远图》如出一辙。朱万章《颜宗》,岭南美术出版社2011年出版,第8-9页。