基于犯罪经济学视角的危害食品安全犯罪生成逻辑与治理进路

2020-11-06李春雷

孟 强 李春雷

(中国人民公安大学,北京 100038)

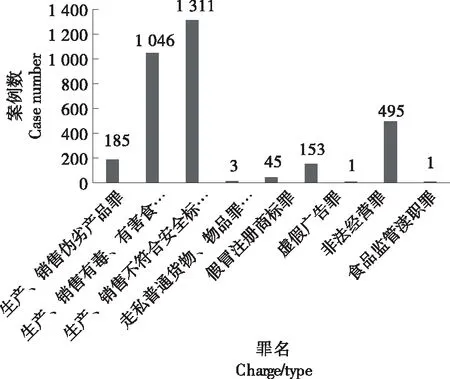

在中国刑法中,危害食品安全犯罪主要指《刑法》第143条和第144条规定的生产、销售不符合安全标准的食品罪及生产、销售有毒、有害食品罪[1]。从广义上来讲,危害食品安全犯罪并非一类独立罪名,而是与食品安全相关的一系列罪名的总称。无讼案例网(https://www.itslaw.com/)作为专业的法律服务平台,现已收录超过9 000万份裁判文书及155万条法律法规条文,其不同于传统案例检索工具,可通过关键词系统来搜索相关案例,是进行法律实证研究的重要数据来源。笔者结合无讼案例网,对2019年危害食品安全犯罪领域中各罪名的适用情况统计(图1)发现,犯罪主要集中在生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒、有害食品罪及非法经营罪3种罪名,其他相关罪名适用则呈现较低态势。

犯罪经济学作为一门新兴学科,是通过经济学的原理和经济分析方法,研究和分析经济等利益因素与犯罪人之间相互作用的规律,并探讨预防和控制犯罪对策的理论[2]。正如贝克尔所言,“经济分析是一种统一的方法,可以解释人类的全部行为”[3]。文章拟利用犯罪经济学的分析方法,系统剖析危害食品安全犯罪的生成逻辑,并借助经济学的理论为危害食品安全犯罪的治理提供新的视角。

1 模型描述与数据来源

1.1 模型描述

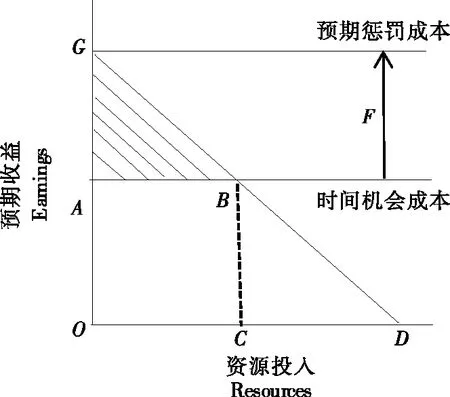

1.1.1 成本—收益模型 加里·贝克尔提出,犯罪人都是“理性人”,一个人之所以成为犯罪人,并不在于其基础动机与他人存在差异,而是对成本—收益的分析中得出了不同的结论[3]。犯罪成本和收益是影响犯罪人行为的重要因素,如图2所示,纵轴代表犯罪预期收益,横轴代表犯罪成本,线段F表示随着资源的投入,犯罪的预期收益呈现下降趋势,三角形GAB为犯罪人所获利润。那么只有当犯罪预期收益大于0,即犯罪收益大于犯罪成本时,作为理性人的犯罪人才会实施犯罪行为。

图1 2019年中国危害食品安全犯罪罪名适用情况

图2 成本—收益模型

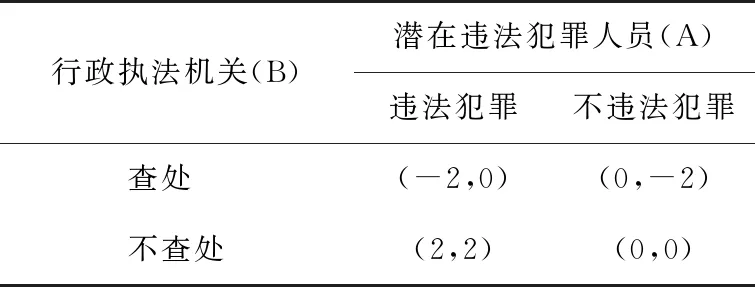

1.1.2 博弈论模型 博弈论是指两个或两个以上的行为者,在理性决策的前提下,按照一定的约束或者规则,选择并实施决策行为,从而得到决策结果的理论。博弈论注重决策者意识到自己实施的决策行为会对双方产生影响[4]。文中主要通过分析食品安全犯罪中,潜在违法犯罪人与行政执法机关之间的博弈,对犯罪的预期惩罚成本展开研究。

1.2 数据来源

笔者借助无讼案例网,以图1数据中危害食品安全犯罪主要涉及的3种罪名,即生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒、有害食品罪和非法经营罪为检索案由,以非法添加类犯罪(主要包括超范围、超限量使用食品添加剂和违法添加有毒、有害物质两种类型)为筛选对象[5],共筛选、提取实际有效的一审刑事判决书706份,涉及犯罪人1 056名(最新检索日期:2020年6月27日)。由于非法添加类犯罪在危害食品安全犯罪中最为常见,有着典型的犯罪特征与代表性,故主要以此类犯罪为数据样本进行研究。

2 生成逻辑:危害食品安全犯罪原因的经济学分析

2.1 犯罪收益分析

犯罪收益是决定行为人是否实施犯罪的重要因素,按照能否计量可分为物质收益与精神收益。

2.1.1 物质收益 物质收益主要指行为人通过犯罪行为获得的财产性利益。追求财产性收益是犯罪人实施危害食品犯罪的首要诱因。正如亚当·斯密所言,人们所需的食物不是来自屠宰业者、酿酒业者和面包业者的恩赐,而仅是出自他们基于自己利益的考量[6]。如在统计案例中,犯罪人为使所售水果易于保存和出售,使用“电瓶水”(工业硫酸标准液)对其进行浸泡加工,在不到一年的时间内非法获利即高达12万元[7],通过犯罪行为获得的非法收益十分可观。从犯罪持续时间来看,持续时间在1年以下的案例约占样本比例的58.4%,1~3年的占比约为37.5%,3年以上的占比约为4.1%,案例最长持续时间高达15年。这反映出部分食品安全犯罪已形成了稳定的销售网络,相比于实施犯罪所需的低廉成本来说,这种高昂且持续的利润使食品经营者不惜铤而走险实施犯罪行为。

2.1.2 精神收益 精神收益主要指实施犯罪给行为人带来的生理或心理上的无形的收益。食品安全犯罪属于经济型犯罪,犯罪人作为理性人,获取物质收益普遍是其唯一目的。故在考察此类犯罪时,犯罪人所获的精神收益可以忽略不计。

2.2 犯罪成本分析

不同于合法活动收益,犯罪收益有很大的不确定性,故一个人是否实施犯罪还要根据其对待风险的态度,即犯罪成本的考量。在犯罪经济学的理论中,犯罪成本主要包括如下几种。

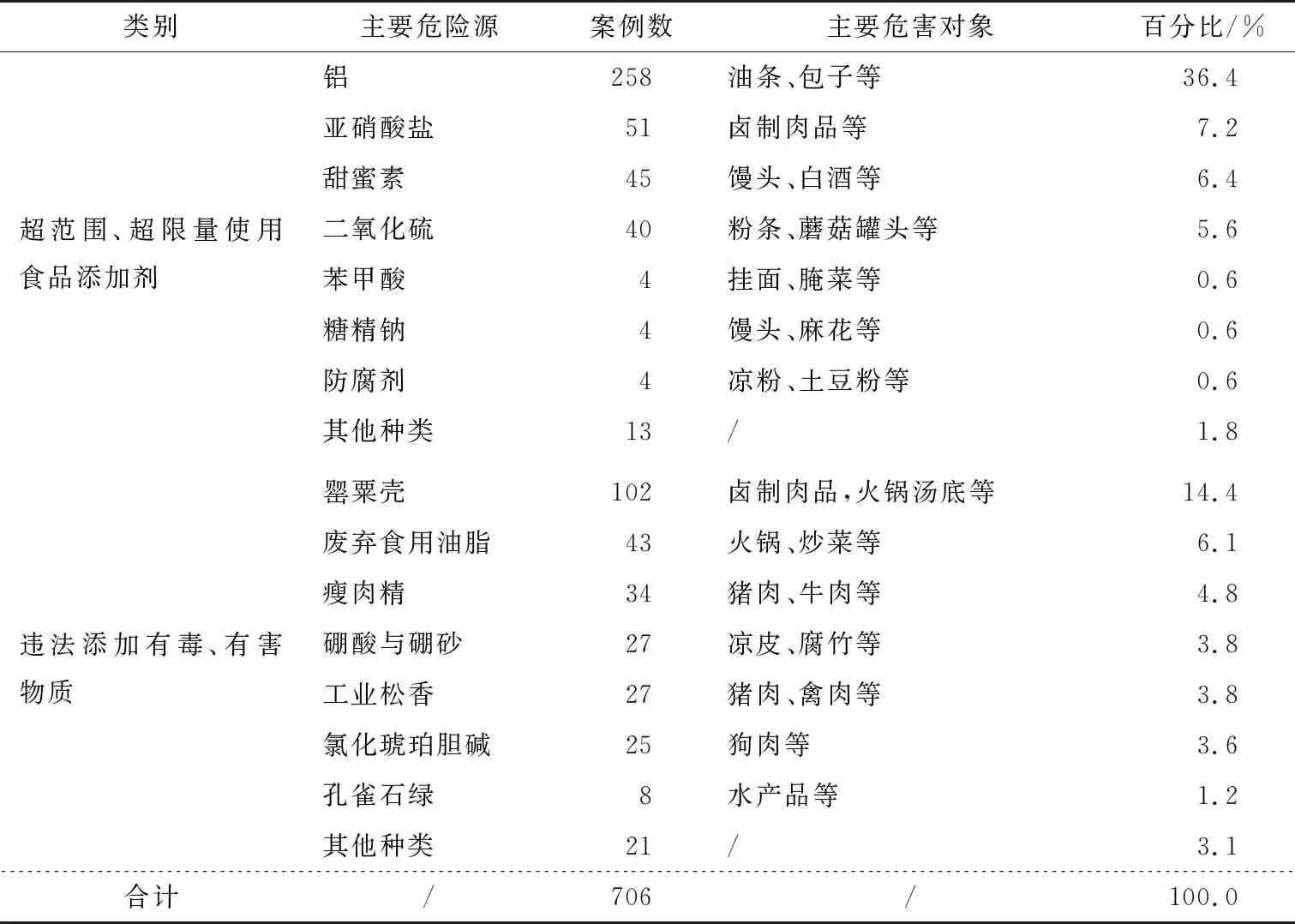

2.2.1 直接成本 直接成本主要指行为人在实施犯罪行为时投入的物质成本。在非法添加类食品安全犯罪中,行为人付出的物质成本很低。如表1所示,样本数据中犯罪人主要通过超范围使用食品添加剂,如防腐剂、甜味剂等;超限量使用食品添加剂,如在肉类产品中加入超量亚硝酸盐等;违法添加有毒、有害物质,如罂粟壳、瘦肉精等手段实施犯罪行为。这些食品添加剂和有毒、有害物质作为犯罪的主要物质投入,以统计案例中不法商贩加工卤制肉品时使用的亚硝酸盐为例,最大使用量为0.15 g/kg,超量使用则可能会致癌致死,而犯罪人仅需6元即可在市场购买500 g[8],其直接使用成本相比于通过犯罪获得的巨额收益,十分低廉。

2.2.2 间接成本 间接成本指行为人在实施犯罪行为时所要担负的精神压力和心理负担。相比于抢劫、强奸等暴力性犯罪所要担负的巨大精神压力,食品安全类犯罪其行为较为隐蔽、手段相对缓和,且犯罪行为与危害结果的发生具有时空上的间隔,犯罪人在作案过程中一般不会产生很大的负罪感,精神成本趋近于无。

表1 非法添加类危害食品安全犯罪主要危险源及危害对象

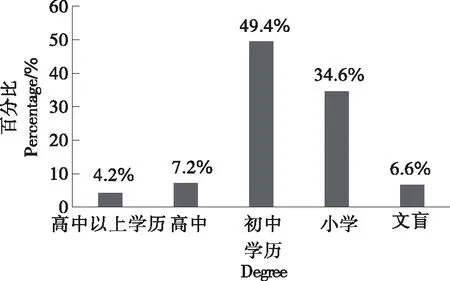

2.2.3 时间机会成本 时间机会成本指行为人在投入资源(时间、精力等)实施犯罪时,所失去的若将同等资源投入合法活动而获得的纯收益。根据社会学的观点,一个人属于何种阶层取决于他对社会资源的占有情况,而一个人所处的阶层越低,其对社会资源的占据越少,犯罪的时间机会成本也就越低[9]。通过对样本的统计,危害食品安全犯罪人学历普遍较低。如图3所示,高中及以上学历仅占样本比例的11.4%,较低的学历水平使得犯罪人多处于社会底层,相应的其实施犯罪的时间机会成本很低。

图3 危害食品安全犯罪中犯罪人学历分布

2.2.4 预期惩罚成本 预期惩罚成本主要指某种犯罪的“价格”,对于理性人来说,犯罪行为同样是明码标价的,犯罪人会根据此类“价格”的变化作出反应。预期惩罚成本主要受刑罚的严厉性和刑罚的确定性影响。

(1) 刑罚的严厉性:危害食品安全犯罪人的主要目的是获得经济利益,刑罚的严厉性可通过判处罚金数额表示。据上述收集的706份刑事判决书,69.7%的犯罪人被判处1万元以下罚金,平均罚金数额约为2.5万元,相比于《食品安全法》第122条规定的5万元的起罚标准,人民法院对于前者判处的罚金刑力度明显偏低。同时《刑法修正案(八)》取消了罚金刑适用的具体参照标准且未设置判处罚金刑的最低数额,致使法官的自由裁量权过大,无法对犯罪人造成足够的威慑。另一方面,危害食品安全犯罪多属轻刑,被判处1年以下有期徒刑或拘役的多达802人,占样本比例约为75.9%,判处1~3年有期徒刑的139人,占样本比例的13.1%,犯罪人所获平均刑期约为12.7个月,缓刑适用率为54.6%,相关罪名中最低是拘役的量刑标准在立法上也明显偏低。较低的刑期和较高的缓刑适用率与中国打击危害食品安全犯罪“零容忍”的高压态势存在着明显偏差,刑罚的严厉性不足为犯罪人理性放弃实施犯罪行为增加了阻力。

(2) 刑罚的确定性:刑罚的确定性指犯罪人最终被逮捕和定罪的可能性。贝克尔认为,犯罪人多为风险偏好者,相对于更严厉的刑罚,潜在犯罪人对刑罚的确定性更为敏感。设变量x、y分别为犯罪的物质收益和精神收益;变量a、b、c、d、e为犯罪的直接成本、间接成本、时间机会成本、惩罚成本和定罪后续成本;p(s)为犯罪成功的概率,p(f)为犯罪人受惩处的概率。在危害食品安全犯罪中,无论犯罪行为成功与否,都要付出直接成本与间接成本,故此两类因素与刑罚的确定性p(f)并无直接关系。将犯罪预期收益的公式表达为G=p(s)×(x+y)-p(f)×(c+d+e)-(a+b),且p(s)+p(f)=1。可将犯罪人的精神收益、精神成本、时间机会成本的数值计作0,p(f)用字母P来表示,则p(s)可以简化为1-P,那么预期收益的简化公式为G=(1-P)×x-P×d,当预期收益G≤0时,可得P≥x/(x+d)。已知惩罚成本d≈2.5万元,假设危害食品安全犯罪中行为人获得的直接利益x=6万元,可得p≥70.8%,即使假设犯罪人所获物质收益处于较低水平,惩罚可能性仍需超过七成才可能有效地遏制危害食品安全犯罪,笔者将在下文中对犯罪的惩罚可能性进行系统分析。

2.2.5 定罪后续成本 定罪后续成本指犯罪人被定罪后其犯罪“标签”给个人生活带来的负面影响。不同于杀人、强奸等实施严重暴力犯罪的犯罪人被冠以“杀人犯”“强奸犯”等称号,危害食品安全犯罪给犯罪人及其家人带来的负面影响很小,其主要后续成本在于适用从业禁止措施。然而,在统计的706份判决书中,被判处从业禁止的案例共11起,适用率仅为1.6%,实际中危害食品安全犯罪人在刑罚结束后往往会重操旧业,重新实施相关犯罪行为,犯罪的定罪后续成本极低。

3 实践困境:危害食品安全犯罪的惩罚可能性分析

根据上文成本—收益模型的分析可以发现,只有当惩罚的可能性约大于70.8%时,行为人才有可能拒绝实施犯罪行为,在食品安全监管和司法实务中存在着诸多因素会对犯罪的惩罚可能性造成影响。

3.1 行政执法机关的查处障碍

以标准博弈模型探讨危害食品安全潜在违法犯罪人与行政执法机关之间的博弈关系。标准博弈模型主要包括以下3种元素:一是博弈的参与者,主要是危害食品安全犯罪的潜在违法犯罪人员(A)与行政执法机关(B);二是参与人可能实施的策略;三是每一个策略组合下参与人可能获得的收益。如表2所示,潜在违法犯罪人可能采取两种策略,即实施违法犯罪行为和不实施违法犯罪行为。同样,行政执法机关采取的策略则为查处或不查处(既包括行政执法机关对危害食品安全的违法行为作出行政处罚也包括向司法机关移送涉嫌犯罪的案件)。括号内的数值代表不同策略组合下博弈的参与者所获收益,则共存在4种策略组合。

(1) 潜在违法犯罪人员A实施犯法犯罪行为而行政执法机关B选择查处,则二者所获收益(g)可计为g=(-2,0)。此时决策者A因自身的违法犯罪行为受到处罚,其收益可计为-2;决策者B正确履行了自己的职责,没有获得不当利益,其收益可计为0。

(2) 潜在违法犯罪人员A未实施犯法犯罪行为而行政执法机关B选择查处,则二者所获收益(g)可计为g=(0,-2)。此时决策者A并没有实施相关违法犯罪行为,而是开展正常经营活动,则其收益可计为0;决策者B对未实施违法犯罪的人员却采取了查处措施,这种行为并不恰当,据此将其收益计为-2。

(3) 潜在违法犯罪人员A实施违法犯罪行为而行政执法机关B未查处,则二者所获收益(g)可计为g=(2,2)。此时决策者A并未受到查处而获得了非法收益,则其收益可计为2;决策者B未履行应负职责,正是由于其渎职行为导致决策者A获得了犯罪收益,而决策者B却并没有被追究相关责任,其懒政、惰政的表现与担负的责任并不匹配,则视其为不当得益,此时收益可计为2。

(4) 潜在违法犯罪人员A未实施犯法犯罪行为而行政执法机关B也未查处,则二者所获收益(g)可计为g=(0,0)。此时决策者A并没有获得收益,计为0;同样决策者B也无需对正常的经营行为进行查处,其收益也计为0。

通过上述分析可以发现,无论潜在违法犯罪人员A是否实施违法犯罪行为,行政执法机关B都会倾向于选择不查处,此时其获得的收益最大。当决策者A实施违法犯罪行为而决策者B选择不查处时,博弈双方达到收益最大化即帕累托最优。受此影响,食品安全违法犯罪案件不可避免地存在懈怠查处的情况,犯罪黑数问题严重;据相关统计[10],由行政执法机关移送司法机关的案件比例不足2%,“有案不移”“有案难移”等现象严重,行刑衔接不够畅通。同时一些地方政府存在保护主义,出于维护经济发展的需要,对相关经营者往往不会采取严厉的制裁措施。

3.2 公安机关案件侦办困难

一是专业侦查力量不足。食品安全犯罪作为犯罪行为恶劣、危害后果严重的新型犯罪,亟需专业对口的侦查队伍。现阶段中国各地“食药警察”设立参差不齐,相关配套设施缺乏,实现有效打击往往力不从心。二是立案标准存在差异,难以量化统一。如在滥用食品添加剂案件中,何为“严重超出标准限量”,各地司法机关在认定上存在较大差别。三是涉案物品检验鉴定困难。很多有毒、有害物质及食品添加剂的检验尚无统一标准,有资质的食品鉴定机构数量有限且鉴定成本较高,只能出具检验报告而无法给出鉴定意见[11]。如在所收集案例中,辩护人主张相关鉴定机构无司法鉴定资质,只有计量权而无食品检验资格[12],为案件认定增加了困难。四是涉案物品处置困难。涉案物品需要专业的无害化处理,这一流程不仅涉及保管、处理、销毁等费用问题,还要涉及相关责任承担,就此问题相关部门存在认识偏差,易出现“推诿扯皮”等现象。五是跨区域打击能力有待提升。危害食品安全犯罪趋向专业化、团队化,线上线下交易相融合,跨区域作案特征明显,各地执法部门的跨区域合作打击能力有待加强。

表2 潜在违法犯罪人员—行政执法机关博弈矩阵

危害食品安全犯罪行政执法与刑事司法存在的种种困难使得犯罪人被惩罚的可能性降低,相应地减少了犯罪的预期惩罚成本。正如边沁所言,经济学是“幸福和痛楚的微积分”[13],作为风险偏好者的犯罪人在权衡利弊的情况下,随着刑罚对其施加“痛楚”的降低,转而更倾向于实施犯罪行为追求犯罪收益,获得所谓的“幸福”。

4 治理进路:危害食品安全犯罪的防控之道

通过犯罪经济学模型的定量与定性分析,笔者对危害食品安全犯罪的生成逻辑进行了经济学的梳理。对于如何实现有效治理,下文将从提高犯罪的直接成本、预期惩罚成本及定罪后续成本三方面探讨。

4.1 全面落实社会共治,提高犯罪直接成本

中国《食品安全法》第3条明确提出了社会共治原则,在食品安全犯罪的治理路径中,一方面要加强行政执法和刑事司法,同时让新闻媒体、行业协会、社会公众等加入到社会共治的行列,发挥社会各主体的责任意识,共同监管食品安全[14]。探索建立食品安全社会评价和信用体系,作为保护食品安全的长效机制和治本策略,对提高犯罪直接成本有着重要意义。另一方面要探索完善“吹哨人”制度,“吹哨人”往往是食品行业的内部人员,可以利用自身专业优势尽早发现问题,实现与“三位一体”(指“企业自治+行业自律+政府监管”的“三位一体”金字塔式结构)的食品安全治理模式的良性互动[15]。在严密的社会共治体系下,行为人实施食品安全犯罪将更加困难,其为获取犯罪收益而投入的资源也就越多,从而提升犯罪直接成本。

4.2 严厉打击犯罪行为,提高预期惩罚成本

4.2.1 提高刑罚的严厉性 如贝卡利亚所言,刑罚的恶果只需大于犯罪所带来的好处,刑罚就可以收到效果,并据此提出了刑罚威慑理论[16]42。具体来说,可从以下两方面提高刑罚的严厉性。一是完善罚金刑的适用。探索采用倍比罚金制,针对目前较低的罚金刑数额,设置高于《食品安全法》的更高倍比的罚金刑。其次,设立罚金刑的最低限额,遏制法官的自由裁量范围,对此数额可参照当地上一年度对应食品行业的平均收入予以确定。同时,对法人和自然人要设置有差别的罚金刑幅度,加大对单位的打击力度,以更好地体现罪刑相当的要求。二是提高主刑的量刑标准,降低缓刑适用率。正如一些研究者所言,“裸刑均值普遍低于法定刑中线已是既成事实,即使有理由改变也应渐进而行”[17]。要在罪责适应的基础上探索提高对犯罪人判处的自由刑强度,同时控制缓刑适用,进一步降低缓刑适用率,在严厉打击的基础上提升犯罪的预期惩罚成本。

4.2.2 提高刑罚的确定性 一是要提高行政执法效能。首先,要完善食品安全相关配套法规的建设,避免令出多门,填补监管的空缺地带。其次,要提高监管能力。在规范行政执法队伍的基础上,完善食品安全标准,提升检验检测能力,建立食品安全的可追溯系统,落实从“田野到餐桌”的全过程控制原则。再次,要创新监管机制,完善食品监管过程中的“事前”约束机制、“事中”监督机制及“事后”倒查机制,构建完善的监管系统[18]。最后,要加强行刑衔接,危害食品安全犯罪在性质上属行政犯,很多案件线索来自行政移送,故要对涉及案件移送、证据转化等核心问题进行重点突破,加强行政执法部门与公安机关食药侦查部门联合执法,实现两法无缝对接。

二是完善侦查体制机制。首先是要加强专业力量建设,以公安部食品药品犯罪侦查局的设立为契机,全面完善队伍建设,统一立案标准,对相关规定进行细化处理。其次是要加强涉案物品的认定和处置。建立快速反应的检验鉴定体系,并结合办案需要,完善涉案物品管理体系和库房建设,可积极与相关商业机构及社会组织开展合作,整合优质资源。最后,要加强跨区域侦查力量的交流与合作,建立协同反应机制,充分运用大数据等新兴技术,建构严密的侦防网路。

贝卡利亚认为:“即便刑罚存在节制,其确定性也比存有一线不受处罚希望的可怕刑罚更能给人所造成恐惧”[16]59。通过提高刑罚的严厉性和确定性,作为风险偏好者的犯罪人在认识到犯罪预期惩罚成本上升的同时,将对是否实施犯罪进行重新考量,从而充分发挥刑罚的威慑效应,遏制行为人实施相关犯罪。

4.3 规范适用从业禁止,提高定罪后续成本

从业禁止作为一项特殊预防措施,在所收集案例中适用率仅为1.6%,且规定较为粗糙,无法起到定罪后续成本应给犯罪人带来的消极效用。应对从业禁止的适用进行规范处理,一是要在刑法分则中对危害食品安全犯罪相关罪名明确规定适用从业禁止,并结合案件性质加强从业禁止的惩处力度。二是要适当延伸从业禁止的期限。在上述11起判决书中,判处从业禁止的期限均为3年,适用期限普遍较短,无法充分发挥特殊预防的作用。因此,可以考虑设置更长的从业禁止期限,对于社会危害性严重的犯罪人终身剥夺其从事食品行业的资格。通过提高定罪后续成本,可以有效地防止再犯,不仅减少了犯罪人的预期收益,更可以实现精确打击,封堵危害食品安全犯罪源头。