场馆境脉中亲子教育的话语分析

——扎根X博物馆的质性考察

2020-11-06孙瑞芳任鹏辉

王 乐 孙瑞芳 任鹏辉

(陕西师范大学教育学院 陕西西安 710062)

内容提要:研究扎根X博物馆,采用质性研究方法对亲子教育进行话语分析,旨在揭示场馆境脉中亲子话语的发生过程与教育意义。研究发现博物馆亲子表达方式分为缄默型、独白型和商谈型,表达内容包括知觉型、阐释型、审美和情感型以及管理型,而且不同方式和内容所表现出的效果也具有较大差异。另外,通过深描话语教育结构,研究揭示了话语在教育理解上的价值困惑、教育行动上的表达失范和教育环境中的支持乏力。在此基础上,基于亲子和场馆立场提出两点建议:第一,树立现代化家庭教育观,深化场馆教育理解,增加话语表达的教育意涵及其价值的丰富性;第二,明确教育身份和职能,创设家庭友好型教育空间,引导亲子开展具有教育意义的深度交流。

一、引言

场馆(museum)是面向大众开放并为社会及其发展服务的永久性非营利机构,它基于教育、研究和欣赏的目的,征集、保护、研究、传播、展出人类及其生存环境的有形和无形遗产,包括综合和历史博物馆、植物园、动物园、水族馆、人工生态园、科技馆、天文馆、自然保护区等[1]。家庭是场馆中规模最大、活跃度最高的教育资源享用者。随着家庭教育观念日趋开放、多元、科学和专注,家庭的教育空间开始向更广阔的非正式学习场域延伸。在此情况下,越来越多的家庭选择走进场馆,不再将其单纯视为“周末阳光下消磨时光”的娱乐场所,而是自愿学习和自主学习的教育机构,有家长直言“博物馆是带孩子来学习的好地方”[2]。

亲子教育是家庭生活的重心和灵魂,在教育的本质规定性(培养人)中准确表征着家庭教育的理念、结构、行动和气质。本文的亲子教育指狭义上父母有目的、有计划、有组织地培养子女成人的过程。此外,教育是一场主体间或主客体间的对话,博物馆的开放性、启发性和多元性使对话可以依循自由逻辑更丰富地发生,并产生较高程度的依赖。科尔斯顿·艾仑博根(Kirsten Ellenbogen)认为,对话是博物馆中最普遍、最频繁的学习行为[3]。而话语又是知识和意义生产的主要途径,米歇尔·福柯(Michel Foucault)甚至认为“话语之外,事物没有任何意义”[4]。按此逻辑,话语成为亲子寻求理解与建构意义的基本途径[5],也是获得整全“展品图式”的有效方式,它在学习过程中同构着亲子教育的行为结构和价值逻辑。总而言之,对话语的分析也就成为透视场馆境脉中亲子教育的重要手段。

二、研究综述

20世纪80年代,亲子对话开始进入场馆研究视野,主要基于行为主义学习理论,采用可观测方式,记录家庭成员会话内容,寻找影响场馆学习过程和结果的因素,探究场馆学习本质[6]。随后,越来越多的学者开始关注这一领域。由于对对话属性和功能的理解不同,亲子话语分析出现了三种倾向。

(一)方法论导向的话语分析

方法论导向的话语分析指话语作为研究方法的技术设计及指向特定目的的工具运用。20世纪80年代开始,学者已将亲子对话作为访谈、观察等方法的构成要件和分析对象[7]。90年代中后期,话语分析在场馆研究“技术化”的趋势下愈加成熟和多样,视音频记录、参观前后的采访、日志记录、谈话式访谈等分析方法纷纷出现[8]。明达·博伦(Minda Borun)等学者也指出,多种语间记录法被用于分析家庭话语互动与学习的相关程度[9]。进入21世纪,以实验、描述统计等为主的量化研究渐趋式微,以话语分析等为主的质性研究开始成为场馆领域的主要研究方法[10]。2004年,为分析影响场馆学习的因素,英国场馆学习中心(Museum Learning Collaborative)开发出“话语阐释”(Conversational Elaboration)学习模型,旨在利用话语探索身份、学习环境和解释性投入的意义[11]。

(二)媒介论导向的话语分析

媒介论导向的话语分析是将话语作为分析深层次间接参量的直接内容媒介。20世纪80年代,朱迪·戴蒙德(Judy Diamond)通过分析亲子对话揭示家长在场馆学习中的角色[12]。波莱特·麦克麦纳斯(Paulette McManus)则指出亲子在场馆交流中会构建特殊的“家庭认知”和“个人认知”[13]。20世纪90年代末期以来,研究者开始侧重从社会文化视角分析家庭对话,探究家庭构建意义和身份的过程,以及在更广泛的社会和文化背景中场馆经验之于家庭的影响[14]。艾仑博根等学者提出,家庭不仅利用认识和描写型对话解释展品名称、背景和经验,而且能够帮助其建立身份认同[15]。

(三)本体论导向的话语分析

本体论导向的话语分析是对对话本身及其发生过程的元话语研究。约翰·福尔克(John Falk)和林恩·迪尔金(Lynn Dierking)认为,话语是由商谈、过程导向评论以及先前知识与经验的联结共同构成[16]。对话并非毫无缘由地随机生成,而是在家庭文化引导下形成的一种有目的、有策略的交互实践[17]。多萝西·希尔克(Dorothy Hilke)发现场馆中父母和孩子都更愿意同彼此分享信息[18]。苏·艾伦(Sue Allen)进一步将亲子对话内容概括为知觉、情感、策略、联系和概念五类,每个类别之下又包含若干子类别[19]。对话方式上,伍新春等认为亲子互动呈现出合作商讨、指导控制和单独思考三种类型[20]。翟俊卿等则总结出“互动—对话”“无互动—对话”“互动—权威”和“无互动—权威”四种类型[21]。

综上所述,方法论和媒介论导向的话语分析一直是场馆研究的显学,对本体论的关注相对弱势,而且后者更偏重对亲子话语的属性、构成、内容、方式等方面的切片化分析,缺少系统思维下的整体剖析。此外,场馆境脉中亲子教育受家庭传统、场馆建制、社会环境等区域因素影响,不同文化场域的教育理解和表征具有较大差异,然而已有研究多立足他国视野,扎根中国场馆的本土话语严重缺失。在此意义上,本研究正是对上述三个问题(地位、结构和立场)的尝试补充和说明,一方面在行动层面揭示亲子对话的发生过程与教育意义,另一方面在理论层面透视亲子教育的发生机制与逻辑结构。

三、研究设计

(一)研究对象

在场域对象上,鉴于代表性、人流量、主体多样性等方面的综合考量,研究选择一座国家级历史博物馆(X)作为扎根场所。此外,需要补充的是本研究并非专注亲子主题展览的话语效果,而是通过对场馆常规展陈环境中亲子对话的分析,揭示普遍意义上的亲子教育现实,并以此来保证研究的代表性,因为本研究考察的场景在自然馆、科技馆具有较高程度的共鸣。在主体对象上,本研究将亲子限定为由父母与子女共同构成的核心家庭,子女年龄范围为6~16岁,覆盖童年期和少年期。在问题对象上,研究基于发生论立场主要关注亲子“如何交流”“交流什么”和“交流怎样”三类问题,而“为何交流”也会在此过程被关涉。

(二)研究方法与方法论

话语分析既是一种研究方法,也是一种方法论。1952年,美国结构主义语言学家泽里格·哈里斯(Zellig Harris)首次使用“话语分析”一词,其根本点在于“不是把话语作为研究表征的工具,而是当作分析对象本身”[22],也就是话语的本体论。所以,话语分析不是去假设被研究对象的陈述所反映的事实,而是分析他们为何在不同语境下会有不同陈述,这些陈述又是如何建构起来的,以及它们会产生怎样的效果[23]。此外,话语分析又包括基于语言学的话语分析、福柯式话语分析和批判话语分析三种类型[24]。话语分析发展的趋势是致力于将话语作为社会研究或知识生产的方式,即后两种类型的转向。而本文则努力抽离“权力”“意识形态”“文化身份”等表征,回塑到第一种实在论的语言观和知识观,仅将其作为反映客观世界、表达思想或沟通的中介或工具,更加关注语言及其使用范围(包括话语结构的使用、语篇及话语类型、话语意义等)。这也构成了研究分析框架(话语表达方式—话语表达内容—话语表达效果)的方法论基础。

从研究范式上看,话语分析还是一种质性的研究。陈向明认为质性研究“是在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动,对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动”[25]。在此意义上,本研究主要采用观察和访谈两种质性研究方法收集话语信息、开展话语分析。莫里·卡拉南(Maureen Callanan)等学者也尝试过利用观察、识别和分析场馆中亲子日常对话,解释学习行为的交互本质[26]。观察法是在自然状态下,选取符合条件(年龄和结构)的亲子进行全程跟踪调查,一方面详细记录谈话内容、方式、情绪等表现,另一方面根据观察记录表统计关键变量。后者则根据朱迪·戴蒙德[27]、明达·博伦等[28]学者对场馆亲子行为的目标设计和编码方式,结合研究目的和对象特征编制而成。访谈法是在亲子参观结束后,围绕前述三类问题,分别对家长和子女进行的20~30分钟的结构型问询。

(三)研究过程

调查采用两人一组的形式,在入口随机选择调查对象,跟随调查对象进入场馆,一人负责记录完整参观过程,另一人依照观察记录表统计。同时,为保证样本多样性,研究交叉选取观察家庭和非观察家庭实施访谈,全程用录音笔记录。研究共选择37组亲子作为观察对象,34组作为访谈对象,并对其中22组进行交叉分析。调查前后历时四个月(2018年10月至2019年1月)。

四、结果与分析

教育与话语形式交融、功能区隔的复杂关系决定了亲子教育的话语分析在场馆境脉中具有两层表现形式。第一层是对亲子教育中话语的现状呈视,第二层是对亲子话语中教育的结构深描。

(一)话语现状呈视

话语本体论的实质即语言本身的发生机制,分析逻辑建立在交流过程基础之上,主要关联方式、内容、效果等外部表征,而其又与研究问题保持一致。

1.话语表达方式

希尔克认为家庭是一个高回应型和灵活性的学习系统,与场馆环境高度契合,亲子既会选择合作性的信息交换,也会采用个体学习策略[29]。因此,根据亲子互动及其内在关系的运行逻辑,话语表达方式主要表现为以下类型。

(1)缄默型

缄默型话语表达指亲子间言语交流缺失或缺乏有声交流的表达方式。根据亲子关系存续样态,可将其分为隔离型缄默和互动型缄默。此外,两者并非界限分明的绝对划分,而是一种共时表现,仅以主次为主要依据。

隔离型缄默指亲子间无任何指向具有学习意义的“共同注意”行为。在身体和心理双重隔离的状态下,亲子的“无声”是心照不宣地尽快结束参观行为的共识,例如出口处不时听到“哎哟,终于看完了”的“解脱”。37组观察家庭中,5组全程无实质性交流,占比13.51%;34组访谈家庭中,7组认为没有交流,9组少量交流。具体表现为如下行为:

孩子在前面走,父母在后面默默跟着。每到一个展品前,母子会心领神会地停下拍照。

值得注意的是,以导览器和讲解员为主的场馆干预方式一方面帮助亲子深入、完整地理解展品,另一方面也对亲子交流产生一定程度的抑制和干扰。具体表现为如下行为:

亲子全程佩戴导览耳机,各听各的。

亲子聘请讲解员,全程只与讲解员交流。

互动型缄默指亲子利用话语之外的各种行动建立的“波兰尼”意义上的隐性交流。尽管亲子没有可听见的直接交流,但是双方会通过眼神、动作等行为(推、拽、指等)传递或交换某种信息,所以它是一种行为上互动却言语上缄默的交流活动。具体表现为如下行为:

孩子隔着玻璃看,父亲把孩子抱起来看展品。

母亲用手中的小旗子指了一下“仰韶文

化”的文字简介,示意孩子去看。

横向而言,互动型缄默发生在各种形式的亲子交流当中;纵向而言,它又会贯穿亲子学习行为始终。此处仅将其置于无语言互动情境下,然而考虑到纵横视角下互动型缄默属性和作用方式的同质性,也可将其推移于其他语境。

(2)独白型

独白型话语表达指亲子一方占据话语主导权,长时处于“信息输出”状态,“聆听者”在被动接收过程中解码有效性无法直观判定的交流方式。从话语权归属上,可分为家长独白和子女独白;从交流有效性上,又可分为有效独白和无效独白。

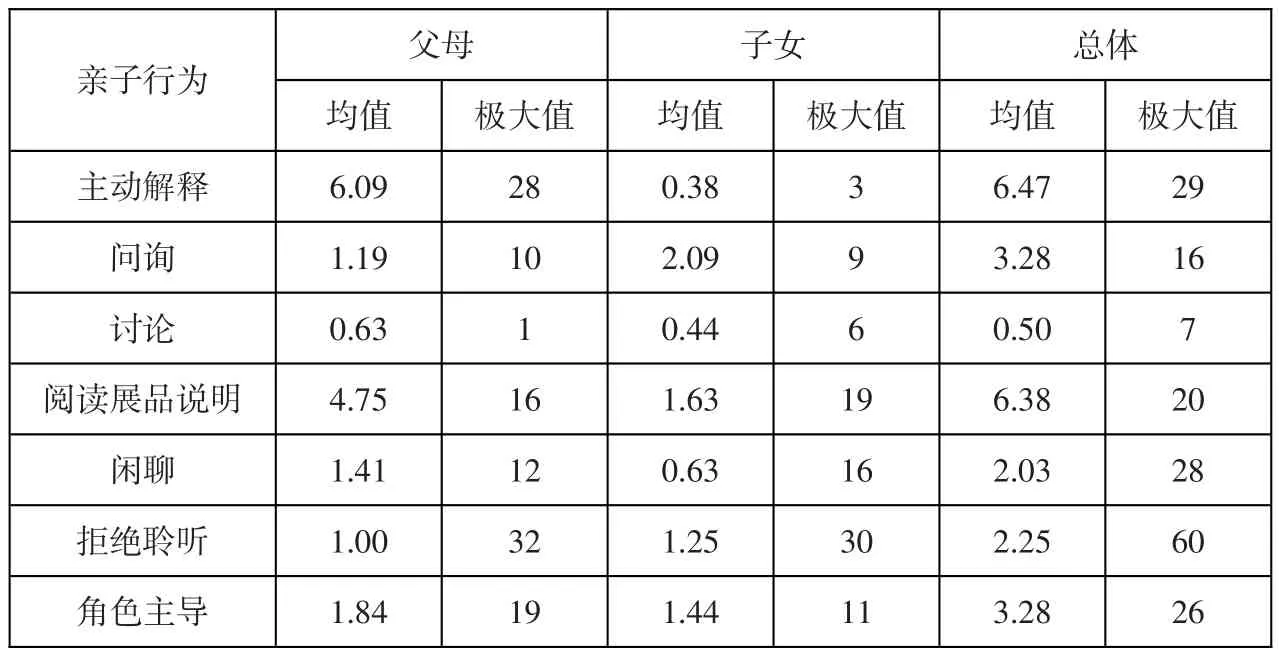

家长独白即“父母说,子女听”的话语表达方式,以解释和提问为表征。观察中,15组亲子表现为家长主导,占比44.12%,具体行为上父母主导均值(1.84)高出子女均值(1.44)0.4,主动解释和问询的频次分别为6.09和1.19;访谈中,23组家长表示“会主动为孩子讲解”,占比67.65%。可见,家长独白是亲子话语表达的主要方式。此外,面对父母的独白,子女又会作出接收(有效独白)和拒绝(无效独白)的有效性选择。调查显示,6组家长认为“孩子不愿意听”,9组子女则“不希望家长讲解”,甚至有亲子的拒绝频次高达30以上(表一)。

有效独白:

孩子用手触摸电子屏,每点一个展品说明,母亲都会解释,孩子默默地把每个展品认真看完。

母亲向孩子解释展品,孩子眼神集中,频频点头。

无效独白:

表一// 亲子话语互动观察统计表(单位:次)

母亲说:“儿子,你看这就是新石器时代。”男孩轻轻推了母亲的手臂,示意其往前走。

母亲向孩子解释展品,孩子无任何回应。

子女独白即“孩子说,父母听”的话语表达方式,主要以问询的形式发起和维持。调查显示,仅3组家庭表现为子女主导,占比8.11%,例如有家长表示,“他这么大了,我不会给他讲,他想要了解,自己会去看”。然而,16组家长认为“孩子会主动提问”,主动问询的总体频次达到2.09,这说明多数父母能够积极参与对话,终止子女独白。此外,由于孩子是亲子教育的核心,所以子女独白不存在有效性区分,无父母回应的对话都属于无效独白。例如:

孩子让父亲来看,父亲看一眼,转身离开。

孩子问:“这个像图钉一样的东西是什么。”父亲没有回答就走开了。

(3)商谈型

尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)认为,“语言是一种交往媒介,它用于沟通”[30]。话语交际的实质即商谈在主体间交互发生。在此意义上,商谈型话语表达是指亲子双方通过信息交互置换建构共同理解和共同经验的表达方式。调查显示,14组观察家庭属于此种形式,占比37.84%;19组受访家长认为“与孩子交流比较多”。商谈的目的是在分享中倍化信息容量,寻求观念共识以及深化知识理解。当将其外化为功能性依据,商谈型话语表达又可划分为单次商谈和多次商谈。

单次商谈指信息在亲子间以“输出—回复—终止”为形式的一次交互过程。它通常在“问—答”逻辑的话语结构中指向展品基本信息的识别和确认,包括名称、属性、功能等。单次商谈的动机源于主体对未知事物的探知本能,然而这种好奇能推动学习达到何种程度还需要持续的投入、思考和更多的毅力。所以,一次性交流也使亲子难以围绕展品建立完整、深入、双向的知识谱系,倒更像引起共同注意的心理(情感)唤醒行为。调查中,10组亲子以单次商谈为主,占比27.01%。

孩子问:“这个是陶壶吗?”父亲答:“对,这个是陶壶。”

母亲指陶塑人脸头像问:“这看着像不像类人猿的头骨啊?”孩子:“是的。”

多次商谈指信息在亲子间以“输出—回复—循环”为形式的多次交互过程。它是在接续一次商谈“问—答”逻辑之后对展品内涵、外延以及关联信息的深入探讨,利于收集整全信息,构建系统的“专业知识岛”。由于亲子对话受动机、展品、环境、经验等多种因素影响,一次商谈主题的确立及后续多次商谈的话语内容和走向具有极大不确定性,而这更多取决于父母的教育理解和子女的学习热情。调查中,4组亲子以多次商谈为主,占比10.81%,场均频次为0.5(表一),且均由孩子的好奇和兴趣主导。

孩子:“这是什么?”

母亲:“中山石窟,石窟里都会放好多佛像。”

孩子:“为什么要放好多石像?”

母亲:“因为这是中国古代的一种信仰。”

2.话语表达内容

希瑟·齐默尔曼(Heather Zimmerman)等学者将亲子对话分为知觉型、生物事实型、联系和分析型、情感和审美型、阅读型、阐释型、准科学型七类[31]。在此基础上,调查发现,场馆中亲子话语表达内容主要表现为知觉型、阐释型、情感和审美型以及管理型等四种类型。而且,这是对话语内容本身的区分,而非将其作为参量去定义或归类亲子行为群组。

(1)知觉型对话

知觉型对话指亲子围绕展品基本物理信息展开的识别、问询、分享等话语互动。究其实质,它是对进入感观认识范围展品的直接话语回应,包括阅读展品说明、描述和定义展品等。知觉型对话是亲子交流的基础和起点,后续复杂的话语网络均由之生发、拓展和关联,所以但凡亲子开展对话,交流内容均由此演绎而出,阅读展品说明达到场均6.38次即最好例证。也就是说,知觉型对话几乎出现在所有亲子群组当中,与齐默尔曼等人32.9%[32]的结果存在差异,这可能缘于话语类型的界定不同。

孩子:“这是什么?”父亲:“东门遗址沙盘。”

母亲:“你说这些是化石还是什么啊?”孩子:“这个应该是化石。”

(2)阐释型对话

阐释型对话指亲子利用个人经验、理解和思考对展品内在信息进行的解释性话语互动,包括历史、属性、功能、制作工艺、生活关联等多个领域。它是在知觉型对话基础上对展品内涵和外延的探究性挖掘,对话内在的个性化特征使阐释内容表现出很大不确定性,主要依赖亲子的知识水平、理解和分析能力以及思维习惯。此外,亲子对话内容是开放的,主题、深度、真伪、范围等方面都具有较高程度的自组织性,很难进行规范化引导或评介。例如,有家长直言,“我不会给孩子讲太多,主要怕讲得不对,这种东西一旦深入,孩子以后不好改。”而且,亲子并非“空着脑袋”走进场馆,而是将日常生活带入场馆境脉,利用先前经验构建当下知识。所以,阐释又是一种将生活、经验和学习在心理结构上同化和顺应的过程。正因如此,阐释型对话发生较为普遍,场均频次6.47,甚至有家庭达到29次。

孩子:“妈妈,这个是假的么?”母亲:“是真的。这是以前的人用的一种打击乐器。”

亲子一起观看古代人制造尖状物的影像,母亲主动向孩子解释:“你看这个通过打磨可以削树枝、切肉。”

(3)审美和情感型对话

审美和情感型对话指亲子围绕展品(艺术)价值的审美交流和情感表达。场馆是充盈着丰富美学价值的艺术空间,人们置身其中率先感受到的就是美的洗礼和情的熏陶,而其又会经由语言自然流露,所以“漂亮”“真美”“哇”等表达不绝于耳。反言之,话语对美和情的承载也表征了亲子对展品的态度和理解,并内化为学习的重要动机。苏·艾伦指出参观过程中的对话可以触发情绪反应,刺激孩子将自身知识和经验与展品相联系,利于增强对展品的记忆、理解和迁移[33]。调查发现,对于“为何来博物馆”,5位家长表现出审美与情感上的回应,包括“让孩子来熏陶下”“培养对历史的兴趣”“增加民族自豪感”;对于“是否喜欢博物馆”,25位子女表示认同,原因主要集中在“没见过,很稀奇”“有趣”“里面的东西很酷”等审美和情感表达。当然,亲子的话语表达又非完全正向,也包括对场馆和展品的不满,例如有家长说“人太多,参观环境不好,没办法让人做心情愉悦的事,所以逃之夭夭”,有孩子也表示“里面没什么好看的,无聊得很!”

孩子指向小动物造型的陶器展柜,妈妈说:“哎呀!这个真的挺漂亮的!”

孩子问:“这是以前的么?”妈妈:“对!”孩子:“哇!以前的东西可真好!”

(4)管理型对话

管理型对话指亲子间指向“共同注意”的“行动规则与流程”的话语互动。尽管与实质性学习内容无关,但是管理型对话之于以自由、开放、耗散等为特征的场馆学习具有不可或缺的意义。它作为维系亲子教育关系的黏合剂和维持场馆学习秩序的推动剂会,出现在所有家庭的亲子对话当中,并贯穿学习行为始终,例如“等我一下”“给你拍个照”“别乱跑”等。此外,亲子管理的方向也是交互的,是一种对彼此行为的共同约束或共同诉求,在此过程中单方表达并不一定会获得对方认同,而且话语本身也不必然合情合理。

父亲训斥儿子:“人这么多,你就不能消停点吗?”

母亲:“你再不听话,我就把你丢在这!”

孩子:“我不想听,不要碰我。”

3.话语表达效果

亲子对话服从于亲子教育现实,而话语表达效果难以在话语中自我显现,只有在主体行为与情绪的现实反应中才能变得可见和可测。显化后的表达效果又因对话方式和内容的不同表现出较大差异,那么效果评估就应遵循类型间比较分析的逻辑。

(1)基于不同类型对话方式的效果分析

通过观察与访谈的交叉分析发现,缄默型和独白型对话方式在多个维度表现一致,但是两者与商谈型对话差异明显。由表二可见,缄默型和独白型的负向表达频次高于商谈型,包括“四处张望”“不聆听”“消极情绪”等,与之对应的“手指展品”“积极情绪”等正向符号则低于后者。当让亲子“描述在博物馆里做了什么”(行为描述)和“介绍印象深刻的展品”(记忆再现)时,商谈型家庭描述和再现的有效性和完整性均高于其他两种类型。对于缄默型和独白型家庭而言,亲子表述的内容具有很强的随意性。父母往往基于活动轮廓粗略描述,例如“展品自带国宝光环”“对历史有了解、感兴趣”等,未能建立系统的知识生长点;92%的受访子女仅能说出展品的属性、类别或名称,例如“碗”“金子”“兵马俑”等,无法围绕展品建立完整的知识谱系。相较而言,商谈型亲子的话语表达则表现出知识脉络的规范结构。亲子不仅能准确描述“做了什么”,如“她(女儿)可能听不懂复杂的语言,我要用儿童的语言给她讲解。那些青铜器,她看不出什么,但我给她细化上面的图案,可能会走进另一个世界”;而且可以将再现画面进行概括和总结,如“我觉得古代人特别重视细节,比如砖瓦顶上都是青龙、白虎、朱雀、玄武,每个细节都很好”;甚至能够梳理知识发展的线索(尽管有误),如“古时候,刚开始只有铜器,后来就有玉之类的,再到后来泥土陶制成的”。

表二// 亲子对话方式效果统计表(单位:次)

(2)基于不同类型对话内容的效果分析

与对话方式不同,对话内容的效果是在主体对不同类型对话的投入中及该投入对主体的认知影响中被动显现的。时间分配是亲子对话投入的直接观测变量,辛西娅·科恩(Cynthia Cone)和基思·肯代尔(Keith Kendall)就曾使用“注意时长”分析展品特性[34]。经统计,31组亲子的平均“在馆”时间为75.13分钟,虽然没有家庭能够参观完所有展品[35],但全部亲子均未放弃尝试,这也使单件展品的平均学习时间严重压缩。其中,知觉型对话和审美与情感型对话平均时长相同,均为10~30秒;阐释型对话用时较长,约为1~3分钟;管理型对话具有明显的独白特征,用时较短,仅为5~10秒左右。所以,从时间的话语容量看,阐释型对话加载的信息量更大,激活经验联结的有效性也更高。同时,记忆再现结果也显示,阐释型内容复述的准确性和完整性更高,尽管多数亲子最先提及的是能引起感观震撼的审美和情感型话语内容,而单纯建立在识认基础上的知觉型内容在对话结束后已经快速消褪,管理型表达的不断重复也显现了自身的无力。此外,从主体评价上看,33位子女基于审美与情感体验对场馆学习表现出积极意义的热情和兴趣,包括“很稀奇”“好玩”等;25位家长对场馆的不满则与管理型内容保持一致,例如“环境嘈杂”“管理混乱”等。可见,审美与情感型对话和管理型对话同亲子的价值判断间存在较高程度的关联性。

(二)教育结构深描

话语是教育的直观表达,在言语互动过程中,完整的教育逻辑被即时写入和输出,所以话语分析不是简单地指向亲子间的言语互动,而是通过对话方式与对话内容对亲子教育结构的深度剖析。而且,与媒介论导向的话语分析不同,这是一种指向并聚焦话语本身的教育结构深描。

1.教育理解:话语中的价值困惑

教育理解即人们阅读教育的立场、方式、程度和水平,本质上是教育观情境化的具象表达。作为教育理解的重要手段,话语在形塑主体价值观念的同时也被其形塑着,因此解析话语的过程也是一种“价值”澄清。亲子话语与教育理解的互构受家庭和场馆双重文化境脉的共时影响,这两种影响又很难达成一致,所以互构所表现出的意义就显得模糊甚至出现冲突。在此情况下,场馆的教育身份在亲子话语中获得一致认同的难度可想而知,这也解释了亲子对缄默型对话的接受、对独白型对话的偏爱以及对阐释型对话的忽视。访谈也发现,亲子走进场馆的动机包括娱乐、任务导向技能和求知、社会化、满足他人和心理治愈等五类,其中,旅游、放松、没有目的等与教育无关动机共11人,占32.35%。此外,场馆身份的困惑进一步引起教育身份的迷茫,亲子无法基于教育立场定义当下行为,更不知如何发挥场馆的教育价值,亲子对话的盲目、被动、随意、零散等表现是最有力的证明。由此可见,亲子并未真正认识话语在开发场馆教育资源中的意义以及两者之间关系的正确打开方式。

2.教育行动:话语中的表达失范

有计划、有目的是教育发生的前提条件,也规范了教育行为的科学性。如果缺少这两项条件,教育的意涵会无限放大,由此产生的诸种“类教育行为”将在开放的学习境脉中失去“教育规范”。受教育理解的价值干扰,场馆境脉的“教育对话”与生活场域的“日常对话”并无二致,都表现出“类教育”特征,包括偶然性、碎片化、不可控性、不规范性等。也就是说,亲子教育的话语表达不仅没有体现场馆教育的特殊性,甚至失去了自身最本质的教育品质——培养人。隔离型缄默、无效独白、无效管理等表达限制了亲子的教育想象;以“这是”“你看”等为祈使的知觉型对话破坏了教育表达的规范语法;基于物理信息的直观交流则抽离了语言的文化语境和经验脉络。此外,将对话方式和对话内容交叉分析也可以发现,场馆预设的内容无法在亲子对话方式中合理嵌入,亲子习惯的对话方式也难以挖掘深层次的教育内容。

3.教育环境:话语中的支持乏力

环境是话语扎根和生长的文化土壤,特定的环境滋养着回应特定文化需要的话语内容和方式。所以,话语离不开环境整体意义上的结构支持。盖亚·雷哈特(Gaea Leinhardt)等指出展品说明牌位置、展示台高度、互动因素使用等都会对家庭学习产生影响[36]。从环境之于话语发生的影响分析,它又分为交流敏感型环境(主动激活话语发生)和交流迟钝型环境(被动等待话语发生)。话语表达效果显示,亲子教育的场馆环境属于后者,其通过“后台操作”将静态的展品在固设空间被动呈现给前台学习者,亲子无法获得参与、互动和浸入的外部支持,展品说明的简单化、布展空间的独白化、管理方式的机械化等问题也抑制了亲子对话的主动性和深入性。亲子在熙熙攘攘的场馆格外“孤独”,他们仅凭自己“四处跌跌撞撞”。而且,有限的支持也未对亲子对话产生积极影响,场馆配备的导览器(13组)和讲解员(10组)使亲子将对彼此的注意力全部转向第三方,反而成为相互交流的障碍。

五、对策与建议

当前,场馆的教育价值日益凸显,教育内涵不断充盈,亲子话语表征的教育理解、教育行动和教育环境却未能给予积极回应。因此,为适应教育的“时代性”,作为教育主体的亲子和作为教育境脉的场馆应从自身逻辑和关系立场作出及时调整。

(一)亲子:树立现代化家庭教育观,深化场馆教育理解,增加话语表达的教育意涵及其价值的丰富性

置身高速发展的社会,亲子应改变对“教育潮流”的顺应和盲从,学会基于教育理性(理解力和判断力)选择真实、适合、可行的教育路径,不仅知道“需要教育”,更要明白“需要怎样的教育”。所以,亲子应拓宽教育视野,更新教育理念,丰富教育知识,建立具有现代指向的家庭观和教育观。在此基础上,亲子还要深化对场馆教育的科学理解,将其作为一种扩大家庭教育半径的重要场域,肯定场馆特殊的教育表达及其之于亲子的积极影响。

话语是家庭教育观和场馆教育理解的实践表征,教育观念的落地要求亲子增加具有教育意涵的话语表达,丰富教育价值的多元呈现。

首先,制订教育规划,做到“心中有话”。走进场馆前,亲子应借助网络、电视、宣传册等方式,了解场馆的主题、资源、特点等信息,建立教育目的的初步预设,模拟教育行动的实施方案,尽量保证教育准备的充分、清晰。为保证教育“有的放矢”,教育规划可与学校课程、场馆主题展览、社会热点以及亲子当下兴趣等寻求关联点,以此构建可持续探索的深度学习计划。

其次,审慎教育对话,做到“言之有物”。置身场馆,亲子应保持适度、灵活的对话节奏,采用孩子的视角和语言,运用多种交流方式,挖掘展品谱系的内在教育价值,鼓励孩子自主表达和自由想象,构建具有生机的教育对话关系。这种关系是阐释学视角下人的意义建构,家人引导孩子从“我”出发经过“世界”再回到“我”的过程,即“我”完成“世界”在主体上的自我建构[37]。家长是保罗·弗莱雷(Paulo Freire)口中的“促进者”,孩子才是对话的核心。

最后,扩延教育影响,做到“学以致用”。走出场馆,亲子应将对话接续下去,让场馆成为生活的一部分[38],指向后继经验的影响[39],使场馆学习真正关联个体成长。这种经验或思维的迁移可能自然发生,例如参观者在科技馆中看到彩虹之后,在现实中再次亲历时,他会说“这和科技馆中的一样啊!”[40]但是,自然关联受制于孩子的认知水平和心理特征,家长应积极创造回塑型对话的机会,帮助孩子寻找生活中的场馆镜像。

(二)场馆:明确教育身份和职能,创设家庭友好型教育空间,引导亲子开展具有教育意义的深度交流

面对无数涌入的陌生家庭,场馆究竟如何不辜负“这遭相遇”,主要取决于其以何种面貌和姿态出场,不同的选择又直接影响家庭的场馆体验——迷茫、充实、筋疲力竭或焕然一新……为了恰当安置亲子的信任与精力,场馆应积极承担教育责任,开发教育资源的多元样态,创意履行教育职能。此外,场馆应努力构建指向服务家庭教育需求的友好型空间,以参与、体验和探究为理念,创设学习支持型布展环境和辅助系统,探索亲子主题教育项目,美国亚特兰大高等艺术博物馆(High Museum of Art)的“格林家庭学习画廊”(Green Art Gallery))即为最成功的范例,馆方为亲子创设了两千平方英尺的特殊互动空间,帮助其探索场馆,建立共同记忆和情感联结。另外,亲子是以被动关系享用场馆资源的供给,在专业的话语编码中,场馆应主动规范干预要素,引导亲子开展积极意义的教育对话。

第一,让空间“空起来”,提高对话参与度和舒适度。科学控制单位时间展品配比和单位空间人流数量,鼓励亲子在愉悦的环境中与展品充分对话。一方面,场馆可根据实际情况(时间、历史访问记录、主题、受众等)管控、调整人流,尤其是大型国家级场馆应确保“不拥堵”“不混乱”,使有限的教育资源发挥最大的价值;另一方面,积极创设亲子展区,根据家庭特点和需要,结合场馆特色,推出主题策展,为其提供专项教育资源和空间。

第二,让展品“活起来”,扩大对话宽度和深度。世界上各类场馆从未停止如何让展品“说话”的思考,但是展品的“表达”能否让亲子理解、喜欢以及引发思考才是问题的关键,而非对“表达方式”的执着。因此,场馆应继续挖掘展品的“故事资源”,绘制“叙事图谱”,通过体验式互动,使亲子感受展品内在的“鲜活温度”,愿意驻足参与展品的“表达”,成为故事的“聆听者”和“讲述者”。

第三,让支持“多起来”,增加对话便宜度和完成度。“表达内容”离不开“表达形式”的支持,后者是呈现整个教育画面的“幕布”。场馆应继续探索开发多种形式的教育支持手段,及时更新辅助学习系统,配备智能化数字导览设备和符合专业要求的教育工作者。此外,教育支持应以“人性化服务”为准则,以“生动活泼”为特色,以“拉近展品与亲子间距离”为目标,指导亲子开展深入、完整、有教育意义的对话。

[1]International Council of Museums.Museum Definition.[EB/OL][2016-08-21][2019-11-10]https://icom.museum/en/resoresor/standards-guidelines/museum-definition.

[2]钟玲:《“家庭学习”理念与博物馆教育研究初探——以美国印第安纳波利斯儿童博物馆为例》,《博物馆研究》2016年第2期。

[3]Kirsten Ellenbogen.Museums in Family Life:An Ethnographic Case Study.In Gaea Leinhardt,Kevin K.Crowley&Karen Knutson.Mahwah:Lawrence Elrbaum Associ-ates,2002:81-102.

[4]〔法〕米歇尔·福柯著,谢强、马月译:《知识考古学》,三联书店2007年,第53页。

[5]翟俊卿、毛玮洁、梁文倩、张鸿澜:《亲子在参观自然博物馆过程中的对话研究》,《现代教育技术》2015年第11期。

[6]Kirsten Ellenbogen,Jessica Luke&Lynn Dierking.Family Learning Research in Museums:An Emerging Disciplinary Matrix?Science Education,2004,88(S1):48-58.

[7]a.Watson Laetsch et al.Children and Family Groups in Science Centers.Science and Children,1980,17(6):14-17.b.Judy Diamond.The Behavior of Family Groups in Science Museums.Curator,1986(2):139-154.

[8]Christina Goulding.The Museum Environment and The Visitor Experience.European Journal of Marketing,2000,34:261-278.

[9]Minda Borun,Margaret Chambers&Ann Cleghorn.Families are Learning in Science Museums.Curator,1996,39(2):124-138.

[10]Sue Couch,Ginny Felstenhausen.Research in Family and Consumer Sciences Education 1985–2000.Family and Consumer Sciences Research Journal,2001,30(2):256-270.

[11]Gaea Leinhardt,Karen Knutson.Listening in on Museum Conversations.Walnut Creek,CA:Alta Mira Press,2004:10.

[12]Judy Diamond.The Behavior of Family groups in Science Museums.Curator,1986,29(2):139-154.

[13]Paulette McManus.Good Companions:More on the Social Determination of Learning-related Behavior in a Science Museum.Journal of Museum Management and Curatorship,1988,7(1):37-44.

[14]a.Minda Borun et al.Family Learning in Museums:The PISEC Perspective.Association of Science Technology Centers,Washington DC,1998.b.Kevin Crowley et al.Parents Explain More Often to Boys Than to Girls During Shared Scientific Thinking.Psychological Science,2001(3):158-161.c.Doris Ash.Dialogic Inquiry in Life Science Conversations of Family Groups in a Museum.Journal of Research in Science Teaching,2003(2):138-162.

[15]同[6]。

[16]John Falk,Lynn Dierking.Learning from Museums:Visitor Experience and the Making of Meaning.Walnut Creek,CA:Alta Mira Press,2000:38.

[17]郑旭东、王婷:《家庭行为、身份认知与经验建构:场馆学习理论的解读与启示》,《开放教育研究》2015年第8期。

[18]Dorothy Hilke.The Family as a Learning System:An Observational Study of Families in Museums.In Barbara Butler,Marvin Sussman.Museum Visits and Activities for Family Life Enrichment.London:Hayworth Press,1989:101-127.

[19]Sue Allen.Looking for Learning for Visitor Talk:A Methodological Exploration.In Gaea Leinhardt,K.Kevin Crowley&karen Knutson.Learning Conversations in Museums.Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,2002:259-303.

[20]伍新春、李长丽、曾筝:《科技场馆中的亲子互动类型及其对学习效果的影响》,《教育研究与实验》2012年第6期。

[21]同[5]。

[22]王鹏、林聚任:《话语分析与社会研究方法论变革》,《天津社会科学》2012年第5期。

[23]同[22]。

[24]杨絮:《话语分析方法综述:开辟LIS研究新视野》,《数字图书馆论坛》2018年第3期。

[25]陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社2000年,第12页。

[26]Mauree Callanan,Jeff Shrager&Joyce Moore.Parent-Child Collaborative Explanations:Methods of Identification and Analysis.Journal of Learning Sciences,1995,4(1):105-129.

[27]同[12]。

[28]同[9]。

[29]同[18]。

[30]转引自 Heather Zimmerman,Suzanne Reeve&Philip Bell.Family Sense-Making Practices in Science Center Conversations.Science Education,2010(3):478-505.

[31]同[30]。

[32]同[30]。

[33]同[19]。

[34]Cynthia Cone,Keith Kendall.Space,Time and Family Interaction:Visitor Behavior at the Science Museum of Minnesota.Curator,1978(21):245-258.

[35]同[34]。

[36]Gaea Leinhardt,Kevin Crowley&Karen Knutson.Learning Conversations in Museums.Mahwah:Erlbaum,2002:167.

[37]Gert Biesta.The Rediscovery of Teaching.New York:Routledge,2017:46-47.

[38]王乐:《馆校合作研究:基于国际比较的视角》,厦门大学出版社2017年,第37页.

[39]Timothy Ambrose.Education in Museums in Education.Edinburgh:Her Majesty’s Stationery Office,1987:90.

[40]同[39]。