退火对磁控溅射掺铕氧化钇薄膜光致发光谱的影响

2020-11-05林舜辉张李辉刘勇权王孝坤林春雷余云鹏

林舜辉,张李辉,刘勇权,王孝坤,林春雷,余云鹏

先进光学与光电子学研究中心, 汕头大学理学院, 广东 汕头 515063

引 言

铕掺杂氧化钇(Y2O3∶Eu3+)是一种成熟的发光材料,它不仅具有高的发光效率和发光纯度,其结构组分也比其他氧化物荧光材料简单,因此,发光器件中经常采用Y2O3∶Eu3+粉末作为红色发光材料[1-2]。

与粉末相比,Y2O3∶Eu3+薄膜具有热稳定好、可见光透过率高、覆盖区域均匀、易于形成平面器件等优点,在平面透明显示方面有较好的应用前景,其制备技术和发光性能已经成为受关注的研究内容[3-5]。从已有的研究报道来看,这种薄膜的制备技术可分为物理和化学沉积二大类,主要有高温固相法、溶胶凝胶法、电子束蒸发法及电化学法等[6-8]。对于各种方法得到的薄膜,一般都需要后续退火处理来提高它的荧光效率, 但具体的退火效果与制膜方法密切相关,不同的方法经常对应着不同的退火规律。相比之下,目前在磁控溅射Y2O3∶Eu3+薄膜退火效应方面的研究较少,后续退火对溅射薄膜发光性能的影响有待进一步了解。另外,从生产的角度上看,磁控溅射已是工业上广泛采用的一种薄膜生产技术,它的镀膜速率快,制备的膜层均匀且与基底附着力强,选择该技术生产Y2O3∶Eu3+薄膜将是非常现实和很有前景的。因此,有必要对磁控溅射制备的Y2O3∶Eu3+薄膜进行进一步的退火处理并探讨退火对薄膜结构和荧光特性的影响。

1 实验部分

样品制备采用沈阳科仪厂的JGP500型高真空磁控溅射系统,本底真空为1×10-3Pa。溅射靶材由江西国材科技有限公司出品,其中Y2O3与Eu2O3质量比为92.42%∶7.58%,纯度都达到99.99%,靶材直径和厚度分别是60和5 mm,靶材与衬底的距离70 mm。衬底是30 mm×30 mm的石英玻璃片,厚度1 mm。衬底经去污水剂刷洗、丙酮、去离子水、酒精多步超声清洗后烘干待用。

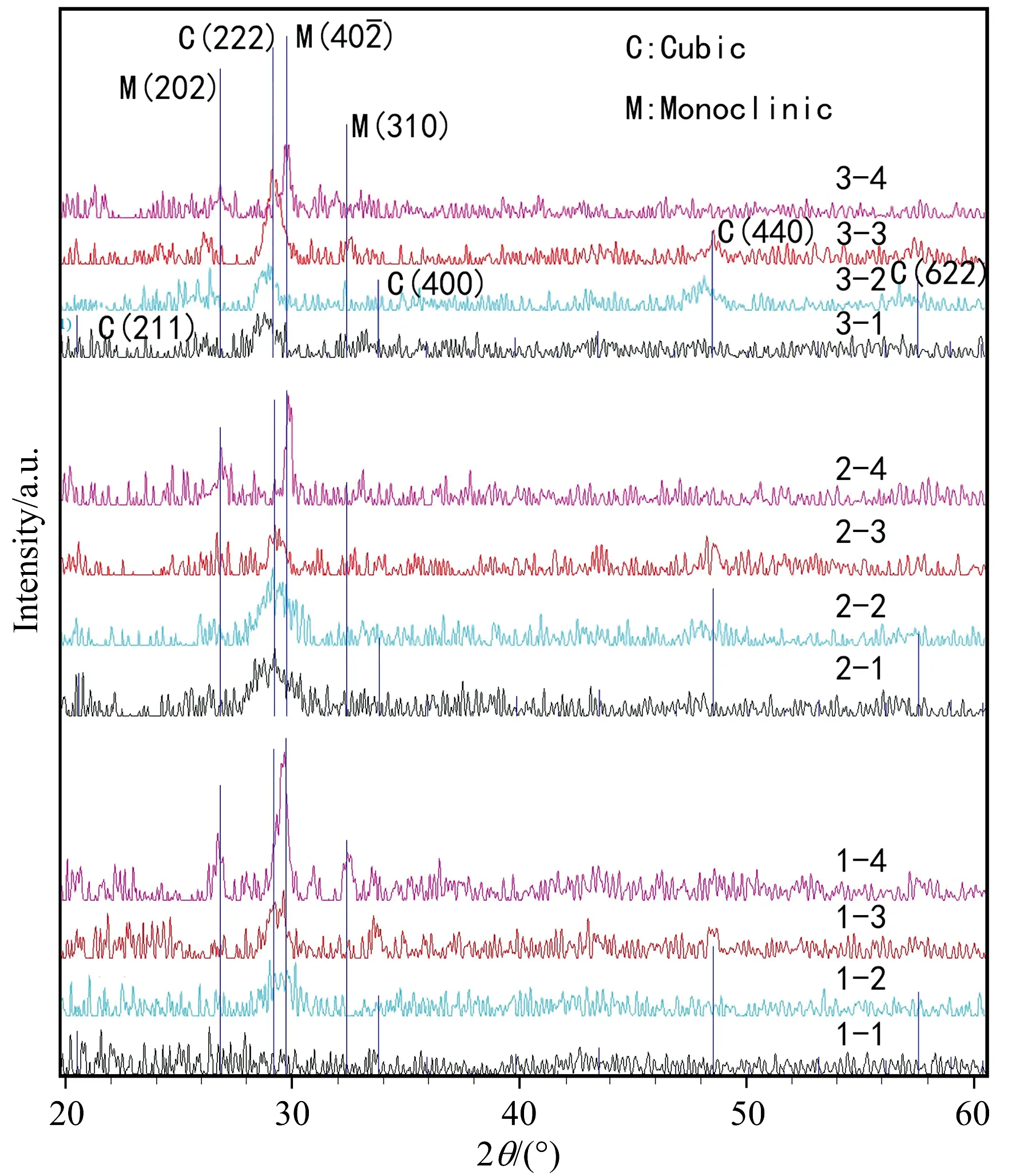

溅射时通入40 sccm流量的高纯氩气和20 sccm高纯氧气,按要求设置各个工艺参数后,打开13.56 MHz射频电源预溅射5 min后再溅射2 h。为了探讨不同样品退火效应的共性,分别采用了三组不同的条件组合溅射获得三个样品,具体的溅射工艺参数见表1。为研究不同退火温度对同一样品的影响,将溅射得到的每个样品都切割成4块15 mm×15 mm的小片组成一组,其中一片不做加热退火,另外3片分别在700,900和1 100 ℃下,在通有10 sccm氧气的高温管式炉中常压退火2 h。

表1 样品制备的工艺参数及退火温度(R.T.: 室温)Table 1 Deposition parameters of the films and annealing temperatures (R.T.: Room Temperature)

薄膜厚度采用德国Bruker Dektak XT台阶仪测量,测得的样品厚度大约是100~150 nm,第一组样品由于功率较低,膜厚相对较小。XRD测量采用德国Bruker D8 ADVANCE X射线衍射仪(CuKα)。EDS能谱测量是在配有JED2300能谱仪的日本JEOL JSM-6360LA分析型扫描电子显微镜上进行的。采用英国爱丁堡FLS-900型荧光光谱仪测量薄膜室温下的荧光激发谱和发射谱,波长间隔1 nm。激发谱测量中,为了避开单色仪光栅的二级峰,测量范围分为210~290和330~400 nm二波段,采用90 W氙灯光源。

2 结果与讨论

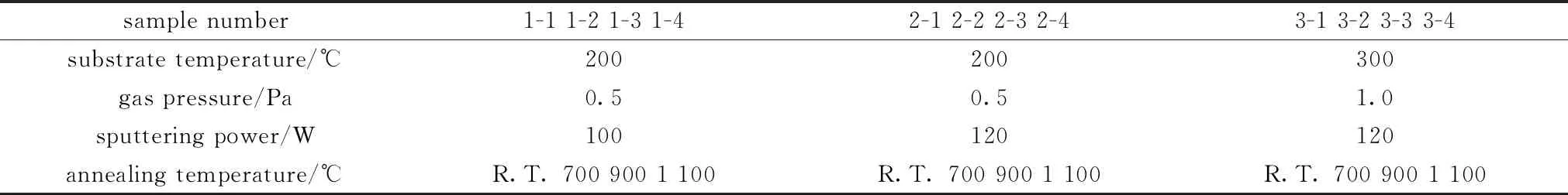

图1 三组样品的XRD图谱Fig.1 XRD patterns of the films

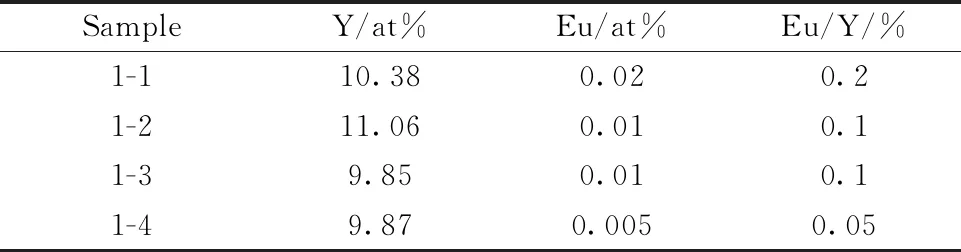

三组样品的EDS测试结果都表明样品只含有Si,O,Y和Eu四种元素,其中Si信号来自石英衬底。表2列出第一组四个样品的Y和Eu的测量结果,其余两组的测量结果都与之相似,不予列出。每个样品都做了二个测量点取平均。结果可见Y原子占总原子数的百分比处于9.85~11.06 at%之间,Eu的原子数百分比都在0.02 at%以下。对比不同样品结果可以发现,随退火温度上升,Y占总原子数百分比的数值没有明显变化,而Eu原子的明显降低,这说明1 100 ℃退火后薄膜没有明显变薄,但膜中的Eu原子有重新挥发而减少的迹象。表中还列出膜内的Eu/Y原子数含量比例,小于0.2%,这数值反映了Eu对Y替换掺杂时可能达到的水平,比靶材中Eu/Y摩尔百分比5%低了一个多数量级。这是由Eu的溅射产率比Y低和Eu原子在生长表面上解附较多共同引起的。

表2 第一组样品中Y和Eu元素的EDS测量结果Table 2 EDS results of Y and Eu elements in the group Ⅰ samples

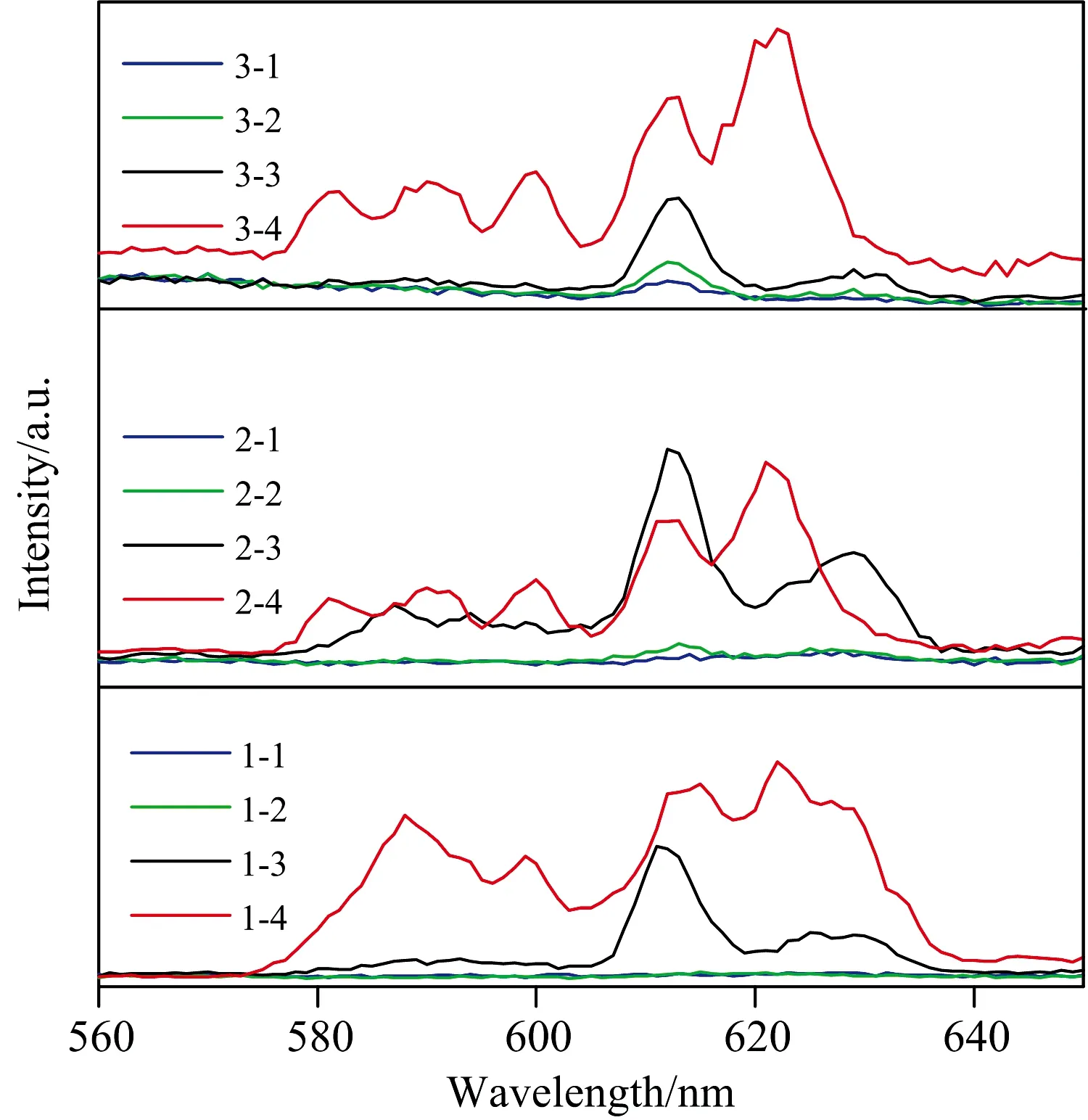

Y2O3∶Eu3+材料典型的发光信号是来自5D0→7F2电偶极跃迁的612 nm峰。为了解其激发机制,图2给出了三组样品的激发光谱。结果显示样品的激发峰出现在252 nm附近,表明电荷转移是薄膜红光发射的主要激发机制[5, 13-14],其他激发机制不明显。样品经900 ℃以上温度退火后,其激发效率明显提升,这是因为退火温度的提高使薄膜微结构趋于完整,有效地抑制了非辐射弛豫过程,故而呈现出结晶程度与发光强度的正相关关系。这与其他方法制备的Y2O3∶Eu3+薄膜的实验规律是一致的[8, 15-16]。图中激发峰形的改变体现了内部微结构的变化。

图2 三组样品的激发光谱(监测波长612 nm)Fig.2 Excitation spectra of the films (λem=612 nm)

图3是三组样品在252 nm光激发下的PL谱。结果显示当退火温度低于700 ℃时,在612和630 nm处出现两个发光峰,但强度都很弱,当退火温度上升到900 ℃时,这两个发射峰明显增强,且612 nm峰占主导地位,但与700 ℃退火的结果相比,峰位和谱线形状没有发生明显改变,都呈现出立方相Y2O3∶Eu3+的发射谱特征[3, 9]。这与XRD结果很好地吻合,也说明了薄膜经900 ℃退火后,发光仍然以立方晶格中非反演对称C2格位上的Eu3+的电偶极跃迁为主,发光中心所处的微观环境并没有因退火处理而发生明显变化。

图3 252 nm光激发下三组样品的荧光发射光谱Fig.3 PL spectra of the films under 252 nm excitation

然而,经1 100 ℃退火后,除了总发光强度进一步增大之外,谱线形状也发生了明显的变化。它在584~602 nm范围内清晰地出现了磁偶极跃迁发光带,同时,5D0→7F2跃迁的610~635 nm发光带与700和900 ℃样品的相应结果对比也存在明显差别,带中两个发光峰的间距变短,主发光峰由612 nm变成623 nm。由于5D0→7F2跃迁对微结构非常敏感,这些谱线差异意味着Eu3+所处的微观环境发生了实质性变化。

已有的研究结果表明[9-10],单斜相Y2O3∶Eu3+的5D0→7F2发射带处于610~635 nm之间,通常呈现中心位于613和625 nm的两个强发光峰,并且后者强度较强。因此,结合前述XRD结果可以确定,图3中1 100 ℃退火样品的5D0→7F2发光主要来自单斜晶粒内对Y替位的Eu3+。这也可以解释图2激发谱中峰位的轻微红移和长波侧峰肩的增强,正是由于Eu3+处于单斜晶格中,使4f轨道略有扩展,导致Eu—O键共价性轻微增加而减小了电子的转移能量[9, 14]。另外,从图3还可以注意到,虽经1 100 ℃高温退火,但薄膜中立方相的贡献还是存在的,因为立方相和单斜相贡献的叠加才会导致612 nm发光峰变得高而宽,1-4#样品的XRD和PL结果清楚地说明了这一点。

除了C2格位外,立方结构中的Eu3+还可以占据具有中心反演对称性的C3i(S6)格位,此时,晶场引起Stark劈裂产生的三个5D0→7F1弱发光峰分别位于588,594和600 nm处[3-5]。而在单斜晶格中,Eu3+可以占据三个7配位的非中心对称格位[10, 17],导致585~602 nm范围的5D0→7F1发射带出现多峰的特点,从1-4#,2-4#和3-4#样品的谱图上都可以观察到这样的光谱特征,而且该发光带与单斜相的623 nm特征发光峰具有强度正相关关系,随着623 nm峰的升高而增强,这意味着薄膜中单斜相是这个带的主要贡献者。对比900和1 100 ℃这两个发射谱还可以发现,当Eu3+主要存在于立方晶格中时,5D0→7F1与5D0→7F2发光积分强度(面积)的相对比例较小,而当大多数Eu3+进入单斜晶格时,不仅使上述比例增大,而且导致5D0→7F1和5D0→7F2两个发光带都得以增强。然而,EDS结果提示1 100 ℃退火后薄膜中Eu3+含量是明显减小的,这表明单斜晶格中Eu3+的磁偶极发光效率比立方晶格中的要大。由于两种结构的5D0→7F1发射峰的峰位相差不大,二者贡献的叠加就形成了图3所示的中心位于590和600 nm的两个宽峰。至于图3中的581 nm发光峰,则对应于5D0→7F0电偶极跃迁,当薄膜中立方相为主时,该峰不明显,而当单斜相特征出现时却明显增强,意味着Eu3+所在的单斜格位应该具有更低的对称性,可以作为Eu3+进入Y2O3单斜结构的一个特征信号。

3 结 论

对射频磁控溅射制得的Y2O3∶Eu3+薄膜进行氧气氛、常压退火处理后,可以提升薄膜微结构的有序性,使尺寸为几纳米的立方相晶粒增大。虽然薄膜中Eu含量随退火温度上升而有所减低,但荧光发射效率却得以明显提高,薄膜在252 nm光激发下,通过电荷转移机制发射出主峰位于612 nm的红光。当退火温度提升至1 100 ℃时,薄膜发生了从立方相为主向单斜相为主的结构相变,光发射谱呈现出以5D0→7F2电偶极跃迁的623 nm为主峰的单斜相强发光特征,5D0→7F1磁偶极跃迁以及5D0→7F0电偶极跃迁所对应的发光也比立方相的明显增强。