三种CT后处理技术在肋骨骨折诊断中的应用对比研究

2020-11-05蒋迪华章建华许茂盛

蒋迪华 章建华 徐 敏 高 琪 罗 程, 许茂盛

肋骨骨折临床上常见,多因各种原因外伤所致,可出现多肋骨及周围组织器官不同程度损伤。Murphy等[1]研究认为肋骨骨折的住院率和病死率较高,及时高效的诊断十分重要。目前,CT已逐渐成为胸部外伤诊断的首选影像检查方法,尤其是事故性外伤引起的肋骨骨折后责任鉴定的重要诊断依据[1-2]。但因肋骨形态和走行较为特殊,重叠较多,常规CT横断面观察敏感度仅为66.1%[1],漏诊率高,且费时耗力[3]。

CT后处理技术是诊断肋骨骨折的有效手段,传统后处理技术包括容积再现(volume rendering,VR)和多层面重建(multi-plane reformation, MPR)等,可明显提高肋骨骨折的诊断率,但仍有较高的漏诊率[3-5]。肋骨拉伸(bone reading)后处理技术是一种通过拉伸平铺三维后处理肋骨的新技术[5-6],可显著改善肋骨的显示状态,提高肋骨骨折的诊断准确性。本文旨在通过比较三种不同CT后处理方法间的检测敏感度、诊断效率,探讨肋骨拉伸后处理技术诊断肋骨骨折的价值。

方 法

1.临床资料

本研究经医院伦理委员会批准,回顾性研究免除签署知情同意书。收集2018年3月至2019年2月本院收治的肋骨骨折患者,符合以下纳入和排除标准。纳入标准:①明确胸部外伤史;②因胸部外伤行胸部CT检查和薄层(1mm)重建诊断肋骨骨折;③肋骨骨折经手术或3个月以上的CT随访确诊。排除标准:①CT图像不佳,无法进行图像后处理重组;②患者肋骨走行畸形异常。

纳入的患者共60例,男29例,女31例;年龄22~72岁,中位年龄42岁。60例患者总共出现281处骨折,其中,单发肋骨骨折4例,多于3处肋骨骨折47例,平均4.7处骨折;合并气胸8例、胸腔积液6例、肺挫伤2例。

2.CT检查方法

采用Siemens Somatom Scope 16螺旋CT仪行胸部CT扫描,准直0.6mm,120 kVp,自动调节管电流。常规5mm层厚,薄层1.5mm层厚,间隔1mm,算法重建B70。

图像后处理:采用随机Siemens Syngo Via工作站,分别采用VR、MPR和BR三种后处理技术对图像进行阅片,其中Bone Reading后处理由Bone Reading软件[5]生成肋骨平铺后的视觉效果图。

3.图像分析

三种后处理图像信息随机单盲由2名从事骨关节影像诊断高年资主治医师(20年和10年)阅片分析后给出结论,可疑诊断时由副主任医师(从事骨关节影像22年)加入讨论并结合后续复查资料予以明确诊断。

记录并比较三种后处理技术之间肋骨骨折检出敏感度和诊断用时。

4.统计学方法

以SPSS 19.0软件进行数据处理,计量资料以( x ±s)表示,不同后处理方法间比较采用单因素方差分析(ANOV);计数资料行χ2检验,检验水准α=0.05。

结 果

1.检出敏感度与检出用时

60例患者共出现281处骨折,VR检出228处骨折,MPR检出251处,BR检出272处(表1),三种方法的检出敏感度分别为81.1%、89.3%及96.8%,且组间差异明显(P<0.00),BR检出情况优于VR、MPR,MPR优于VR。

此外,VR、MPR、BR三种图像诊断用时分别为(7.6±1.7)分钟、(8.2±2.2)分钟、(3.5±1.5)分钟,BR用时明显少于VR、MPR(P<0.05),MPR用时最长(表2)。

2.VR、MPR、Bone Reading处理后图像观察

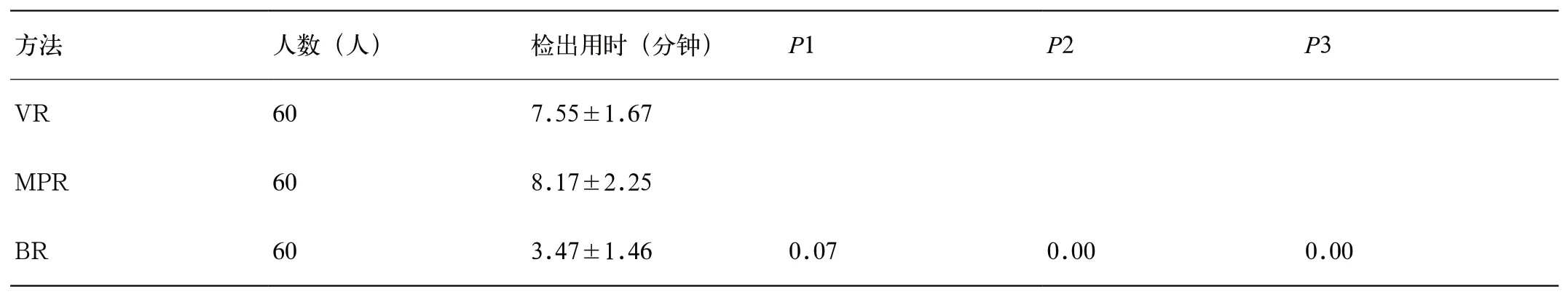

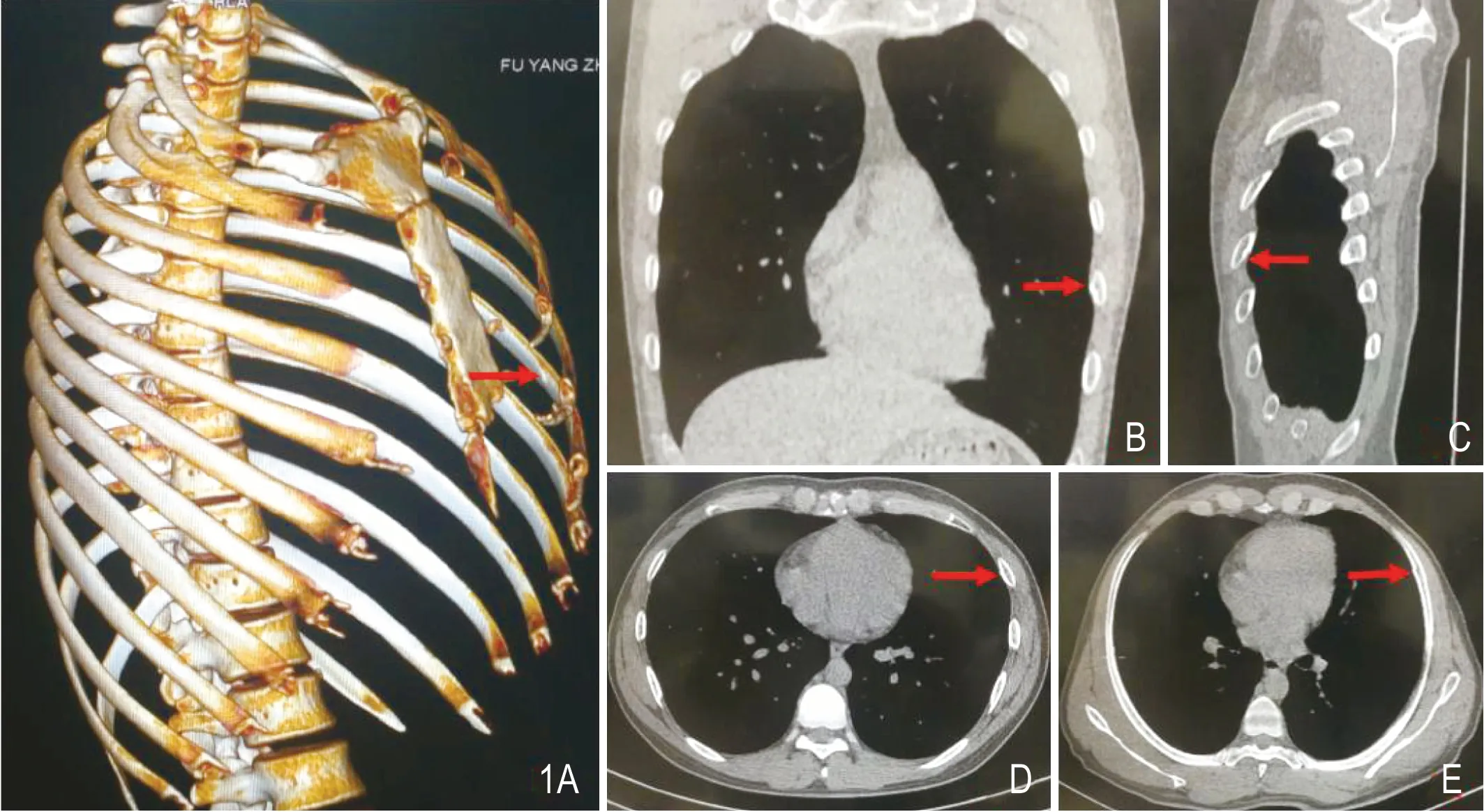

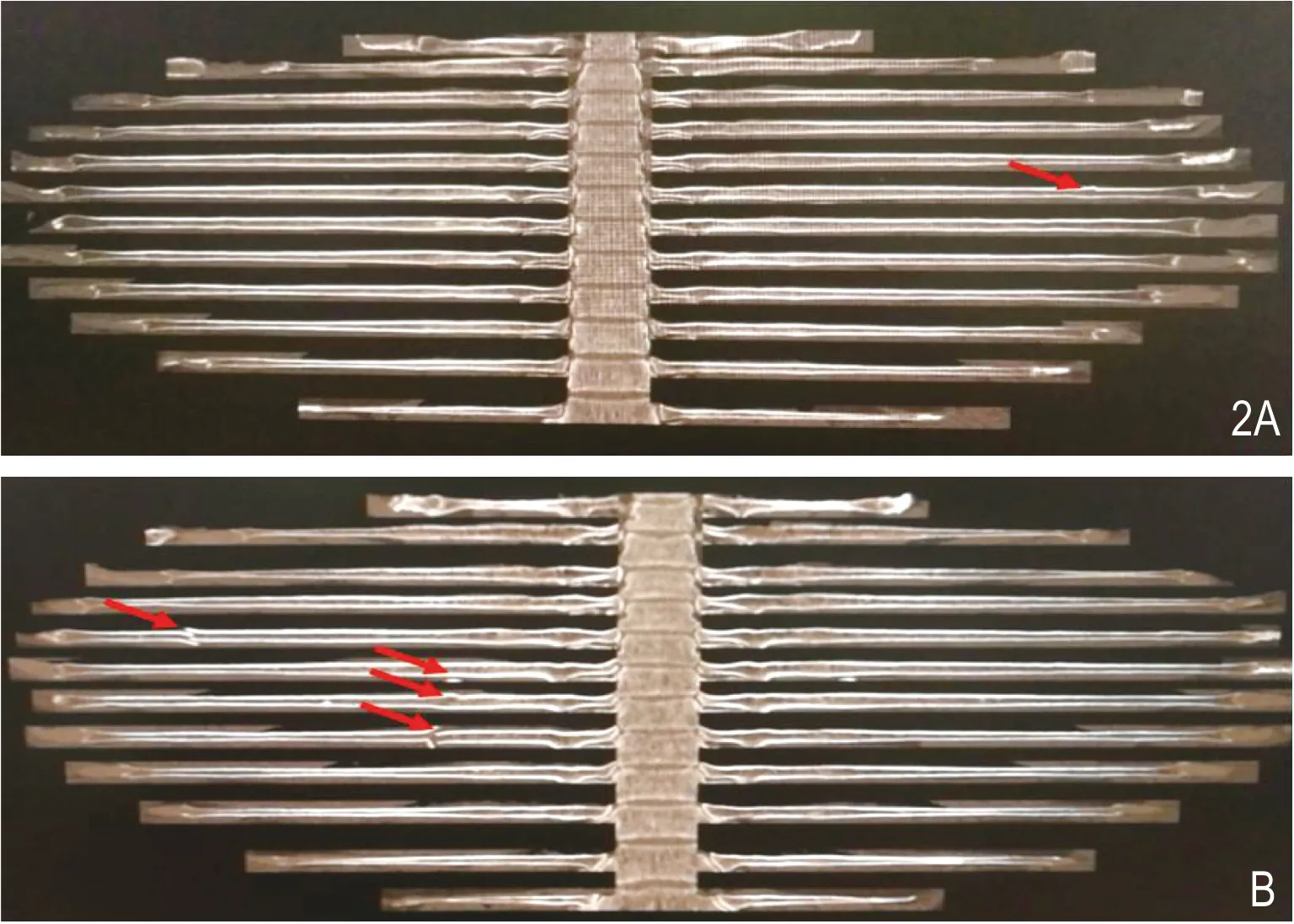

VR图像观察肋骨整体效果较好(图1A),但281处骨折中有53处未能明显显示骨折。MPR显示骨折优于VR,281处骨折中有30处未能明显显示骨折,图1B~E在斜位上显示肋骨内侧皮质凹陷(红箭),VR上未显示,MPR冠状面、矢状面、水平面及肋骨水平截面图像,虽均可显示骨折位置(红箭),但诊断时骨折位置定位较为困难,容易出错,费时耗力。Bone Reading技术处理后图像(图2)清晰显示骨折位置并较准确定位,直观简便,不易出错,图2B可直观显示右侧第5肋至8肋肋骨骨折。

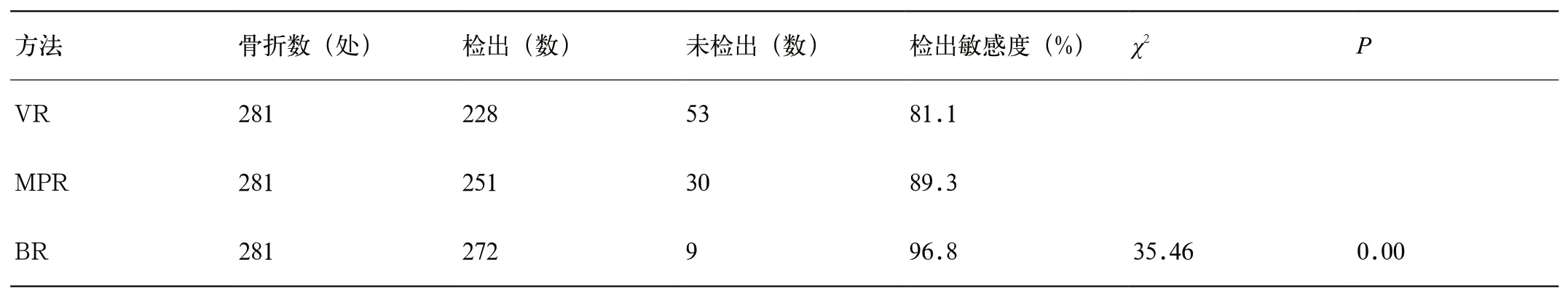

表1 基VR、MPR、BR三种后处理图像检出肋骨骨折比较

表2 VR、MPR、BR三种图像诊断用时( x± s )

图1 患者为左侧第6肋骨骨折。 A.VR处理后斜位仅可见皮质凹陷; B~E.分别为MPR后处理冠状面、矢状面、水平面及肋骨水平截面图像,显示肋骨皮质凹陷。

图2 肋骨拉伸处理后图像。A.图1中患者肋骨拉伸处理后的图像,图中可清晰可见左侧第6肋皮质不平滑、连续;B.新鲜肋骨骨折拉伸处理后典型图片,在图中可直观显示该患者右侧第5~8肋骨骨折。

讨 论

肋骨骨折多因车祸、摔落、撞击等外伤引起,由于外力作用大,肋骨可发生不同部位、不同程度多处骨折,给临床诊断带来较大难度。肋骨骨折导致的机体损伤,工伤、车祸患者涉及伤害等级鉴定、事故赔付责任等因素,对肋骨骨折的及时准确诊断变得十分重要[1,4]。目前对肋骨骨折的检查方法主要有DR、多层螺旋CT,DR检查简单方便易行且辐射量小,适用于骨折断端明显移位且不重叠位置骨折的诊断。但临床中肋骨骨折常有不同层面、不同程度多处骨折伴胸腔损伤的特点,故随着技术的进步与发展,多层螺旋CT成为临床肋骨骨折首选的检出方法[6-7],其采用多排探测器技术,Z轴方向可同时获取容积数据,在时间、空间分辨力方面均有显著提升,实现了各向同性。在此基础上运用后处理技术(如VR、MPR、CPR等)精细显示肋骨及肋软骨走行的解剖结构,清晰显示细微的肋骨及肋软骨骨折,促进了临床肋骨骨折的准确快速诊断。

不同后处理技术各有优势,常用的后处理技术有VR、MPR等。VR技术是利用伪彩技术,对目标结构进行立体重构,同时利用不同区域的色彩、透明度的调整并可对目标结构进行多方位旋转,真实显示肋骨及肋软骨骨折,具有直观、清晰、全面等优点。但也存在对未移位的肋骨骨折显示不清,对骨痂显示欠佳,阈值选择不当易造成假阳性等不足[8]。而MPR技术则是在横断面CT图像上按需任意选择,形成任意断面重组图像。可获得矢状面、冠状面以及任意角度斜位图像,MPR技术具有对复杂解剖结构显示清晰直接(如组织肿胀、骨片大小等)的优点,但因胸部常规扫描多从肺尖到肺底,肋骨数目众多,阅片过程中定位难度较大,此外MPR技术还存在对骨折显示不连续、不完整,缺乏整体性等不足。而骨拉伸(BR)技术,是通过将所有肋骨显示在同一个层面,手动对肋骨进行旋转,自动标识肋骨、胸椎,同时显示横断面、冠状面、矢状面,实现了原本弓状、斜行走向肋骨的“拉伸”,可直接、清晰显示肋骨骨折情况,同时还可显示断端的周围情况。这比CT轴位、MPR、CPR、VR图像的直观性大为提高。

本研究中,BR后处理技术在肋骨诊断的检出敏感度上明显优于VR、MPR,同时其诊断所用时间也明显少于VR、MPR技术。分析其原因,BR技术是立体地显示被拉伸铺平的所有肋骨,一方面其可直接清晰地观察肋骨形态的细微(包括一些不明显骨折)变化,弥补了VR技术对移位不明显骨折显示欠佳的不足;另一方面因其平铺地展开所有肋骨定位直观,又弥补了MPR在临床诊断中定位困难而反复所造成的效率低及对骨折显示缺乏整体性等不足。

综上所述,骨拉伸后处理技术对肋骨骨折检出敏感度优于其他CT后处理技术(VR、MPR),且诊断用时明显缩短,提高了肋骨骨折的诊断效率,有助于解决临床上肋骨骨折的诊断困难,值得推广应用。