经外周静脉穿刺中心静脉置管在新生儿科重症监护室的应用研究

2020-11-05任亚婷曹玉晖

李 哲, 闫 敏, 任亚婷, 曹玉晖

(陕西省商洛市中心医院 新生儿科, 陕西 商洛, 726000)

新生儿重症监护室(NICU)收治危重症新生儿,依靠专业技术水平较强的医护力量,通过现代化的医疗设备,以减少新生儿并发症,提高整体诊治效果[1]。近年来,经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)技术具有操作简单、易护理、耐高渗、组织相容性佳、保留时间长等特点,在NICU治疗中发挥了重要作用[2]。但研究[3]发现,PICC脱管、堵塞等问题影响留置针保留时间,若护理不当易出现静脉炎、液体外渗等并发症。本研究对NICU相关PICC置管治疗的新生儿应用综合护理干预,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年2月—2020年1月本院NICU行PICC置管治疗的新生儿94例为研究对象,随机分为对照组与研究组,各47例。纳入标准: 出生时间<28 d者; 新生儿生命体征平稳; 本研究方案已告知新生儿家属知情,并已签署知情同意书; 本研究经医院伦理委员会批准。排除标准: 血小板减少与凝血功能障碍者; 穿刺部位损伤或感染者; 穿刺部位血栓形成或有外伤者。对照组男27例,女20例; 日龄2~22 d, 平均(15.3±2.6) d; 出生后体质量1.4~3.4 kg, 平均(2.1±0.6) kg; 穿刺部位为左肘部静脉穿刺20例,右肘部静脉穿刺18例,头部静脉穿刺7例,腘静脉穿刺2例; 原发病为早产儿32例,新生儿消化道先天畸形6例,新生儿呼吸窘迫综合征6例,新生儿坏死性小肠结肠炎3例。研究组男26例,女21例; 日龄3~21 d, 平均(15.0±2.4) d; 出生后体质量1.5~3.3 kg, 平均(2.0±0.4) kg; 穿刺部位为左肘部静脉穿刺21例,右肘部静脉穿刺17例,头部静脉穿刺6例,腘静脉穿刺3例; 原发病为早产儿31例,新生儿消化道先天畸形6例,新生儿呼吸窘迫综合征6例,新生儿坏死性小肠结肠炎4例。2组新生儿在性别、日龄、出生后体质量、穿刺后日龄、原发病构成等比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

2组均采用PICC置管, PICC包材料包括导管、可撕裂套管针、注射器、治疗巾、孔巾、敷料、皮肤消毒剂、止血带、纱布、纸尺、镊子,以及肝素帽、手套、稀释肝素液、注射器与生理盐水。PICC置管方法: 常规消毒铺巾,通过Seldinger方法穿刺,未对新生儿进行局麻。完成穿刺后采用胶布给予不缝合固定,并记录导管的编号、名称、置管长度、穿刺静脉名称、穿刺日期、完成情况等。

1.2.1 对照组: 采取常规护理措施,根据新生儿病情合理选择穿刺部位与穿刺导管型号; 实施各项护理操作时严格执行无菌操作原则,使用肝素液正压封管,以免导管留置时间过长而发生堵塞; 穿刺1 d后换药1次,之后每隔2 d换药1次,每周更换肝素帽1次,注意使用正压封管; 密切监测新生儿的生命体征与病情变化,特别是新生儿翻身时,注意输液管有无脱出、打折、堵塞、静脉炎与液体外渗等情况发生; 指导家属签署PICC治疗知情同意书。

1.2.2 研究组: 在常规护理基础上应用综合护理措施。⑴ 置管前护理: ① 置管前评估。置管医护人员应熟悉操作方法,知晓可能发生的并发症与处理措施。全面了解新生儿的血小板数值与凝血功能,仔细测定置管长度。② 家属宣教。医护人员向新生儿家属讲解PICC治疗的目的、优势、方法等相关知识,对其提出的疑问认真做好解释,以取得理解与信任。⑵ 置管中护理: ① 置管困难时护理。置管期间加强新生儿的保暖,当导管进入肩部时,应使新生儿头部转向穿刺侧,下颌向肩靠拢,避免导管置入颈内静脉,置管困难时可稍拉导管,穿刺针微调后再送管,或边推氯化钠注射液边置管。若遇阻力不可强行置管,适当调整新生儿体位,使躯干与上肢垂直,或暂停后再送管,若仍存在置管困难可改为对侧静脉置管。② 改良固定方法。采用敷贴固定留置针后,以胶布交叉固定针端,并与患者头部、手脚横向缠绕,待头皮针全部插入肝素帽后,再以胶布在留置针尾部固定头皮针针柄。⑶ 置管后护理: ① 导管脱出。加强对新生儿的巡视工作,若发现不完全脱出可将敷贴揭开,严格消毒脱出部分,之后向静脉推入导管脱出部分。若完全脱管,则应拔出留置管,重新穿刺。② 留置针堵塞。注意明确药物之间的配合禁忌与不相容性,合理安排输液顺序,当输入血制品、营养液、高浓度药物后应及时冲管。输液前后,尤其是输入血制品或药物种类过多时应以肝素液冲管。若感觉阻力过大应将留置针拔除,重新穿刺,以免栓子进入体内而形成潜在风险。③ 液体外渗。液体外渗与输液持续时间、血管内径、渗透压、液体pH值有关。所以穿刺时应选择粗直的血管,合理稀释药物。若需要采用渗透压高且刺激性较强的药物治疗时,应放慢输液速度。一旦发生液体外渗,不可实施湿热敷,以免增加局部组织耗氧量,加快局部药物反应而损伤组织,甚至造成组织坏死。正常的处理方法是将留置针拔除,采用无菌干棉球轻微按压2 min, 湿敷30%~50%酒精,切忌用力按压,密切观察液体渗出处皮肤的变化,必要时湿敷酒精或涂抹湿润烧伤膏。④ 静脉炎。新生儿出现静脉后应立即拔除留置针,之后不需要采取特殊处理措施,通常情况下2~3 d可以自行恢复,必要时应用50%硫酸镁湿敷。⑤ 感染。导管维护前30 min消毒室内空气,并在穿刺、置管、输液、换药、换肝素帽等过程中严格实施无菌化操作,充分消毒,选择透气、透明、弹性好的敷贴。针对疑似感染者应抽取静脉血进行细菌培养,以便及时遵医嘱采取针对性的抗菌药物治疗。

1.3 观察指标

比较2组PICC置管相关并发症情况,包括导管脱出、导管堵塞、穿刺点渗液或渗血、静脉炎、穿刺点感染。比较2组新生儿1次置管成功率与非计划性拔管的发生率。自拟满意度调查表,评价2组新生儿家属对于本次护理服务的满意度。该表信度: Cronbach′s α系数为0.90~0.92, 重测信度组内相关系数为0.78~0.89。该量表适合患者理解和填写,代表性好,专家评定内容效度指数为0.84。调查表内容包括护理技术、主动服务意识、护理效果、健康宣教等,满分为100分, 90~100分为满意, 70~<90分为基本满意, <70分为不满意。总满意率=(满意+基本满意)/总例数×100%。

1.4 统计学处理

采用统计学软件SPSS 21.0对本研究数据进行处理与分析,计数资料以[n(%)]表示,结果比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

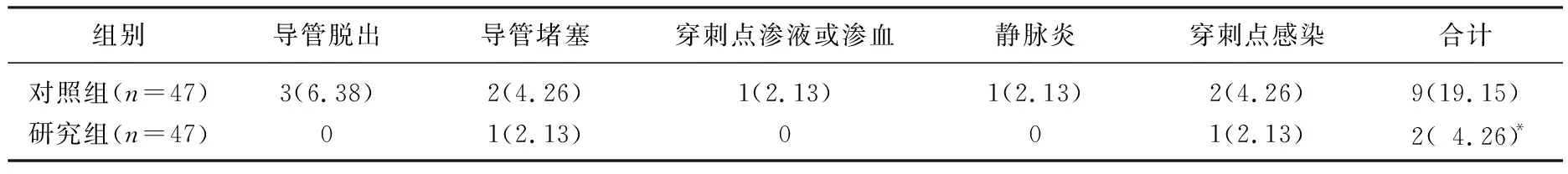

2.1 2组PICC置管并发症情况比较

研究组PICC置管相关并发症的发生率为4.26%, 低于对照组的19.15%, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 2组PICC置管相关并发症情况比较[n(%)]

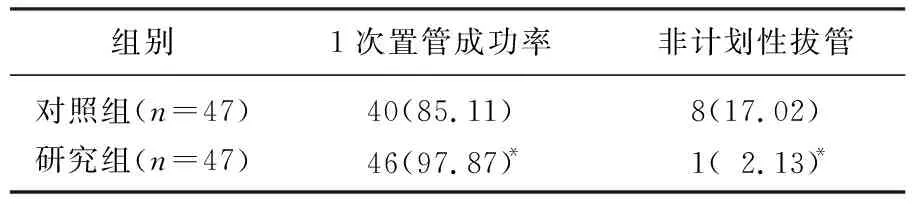

2.2 2组新生儿1次置管成功率与非计划性拔管发生率比较

研究组新生儿1次置管成功率为97.87%, 高于对照组的85.11%, 非计划性拔管发生率为2.13%, 低于对照组的17.02%, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组新生儿1次置管成功率与非计划性拔管发生率比较[n(%)]

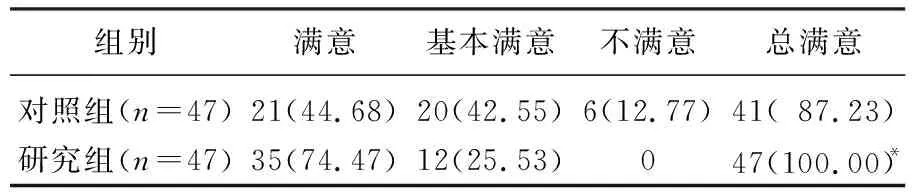

2.3 2组新生儿家属护理服务满意度比较

研究组新生儿家属护理服务总满意率为100.00%, 高于对照组的87.23%, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组新生儿家属护理服务满意度比较[n(%)]

3 讨 论

NICU收治的新生儿病情严重且死亡率高,对护理操作的要求较其他科室更高[4]。静脉输液是NICU重要治疗手段,然而新生儿特别是低体重儿与早产儿,其血管隐蔽且细小,所以不利于静脉穿刺操作[5]。同时,新生儿皮肤敏感度低,自身抵抗能力弱,对于表皮痛感反应轻微,无法及时感受到外渗所产生的不适感,这增加了护理工作的难度[6]。PICC是一种可长期留置的静脉置管技术,其通过建立可靠的静脉通路,以便于补液与用药治疗,且避免了反复穿刺给新生儿造成的痛苦[7]。同时,针对早产及低体质量新生儿,肠外营养所使用的营养剂也能够直接输入中心静脉,减少对外周静脉的损伤与不良刺激。研究[8-9]发现,PICC能够有效降低静脉穿刺频率,抑制组织坏死与相关并发症的风险,且操作简便、安全性高。然而, PICC置管属于有创操作,若护理不当可导致导管脱出、堵塞、感染、渗液、静脉炎等问题,造成非计划性拔管,继而影响新生儿的治疗效果[10]。

传统的NICU护理重点关注新生儿的生命体征与病情变化,观察遵医嘱治疗方案的落实,在一定程度上忽视了对PICC置管的管理[11]。综合护理是对传统护理措施的优化与完善,通过制订一系列的护理措施,以期降低相关并发症的发生率,确保新生儿的置管质量与治疗效果。置管前医护人员要熟悉置管操作方法,认真评估新生儿的凝血情况,以及可能出现的不良问题,便于及时采取对症处理措施。医护人员向新生儿家属详细介绍PICC置管,取得家属的理解与信任,提高配合度[10]。置管中医护人员通过规范操作流程,最大程度上解决置管困难的问题,提高1次性置管成功率; 改良固定方法也保证了导管的固定效果,为进一步治疗提供有利的支持[12]。置管后医护人员重点关注并发症的预防工作,其中导管脱出常见于哭闹、躁动的新生儿,所以应加强巡视工作,及时处理不完全与完全脱出的导管,降低非计划性拔管率[13]; 留置针堵塞主要与药物或血液在导管内形成栓子有关,鉴于此应在输液前明确药物性质,合理安排输液顺序,及时冲管,以便预防堵塞; 静脉炎多与静脉回脉不畅所致的管壁通透性增高与静脉压升高有关,一旦发生静脉炎应立即拔除留置,通常情况下不需要采取特殊的处理措施,必要时使用50%硫酸镁湿敷[14]。

PICC置管所致的感染主要分为2类,一是护理人员专业技能过差,未严格落实消毒操作或日常护理不到位; 二是新生儿年龄过小、体质差、免疫力低下,继而易发生感染[15]。此外,由于PICC置管属于有创性操作,操作本身便可导致感染,所以预见性护理中要求护理人员严格落实无菌操作原则,必要时给予细菌培养,及时明确病因并采取有效的对症治疗措施[16]。本研究结果显示,研究组新生儿1次置管成功率、非计划性拔管的发生率、PICC置管相关并发症的发生率均显著优于对照组(P<0.05)。结果表明,在PICC置管治疗的基础上辅以综合护理措施能够有效提高置管操作水平,确保置管效果与提高安全性。从新生儿家属对护理服务的满意度来看,研究组总满意率高于对照组(P<0.05)。通过良好的沟通与细致的护理,综合护理有利于消除新生儿家属的紧张情绪,增强对医疗行为的信心,继而提高护理满意度。

综上所述, PICC置管辅以综合护理措施能够有效降低NICU新生儿并发症发生率,保证置管效果,提高新生儿家属的满意度。