寻找中国芯片之王(四):制造篇

2020-11-02周迎

周迎

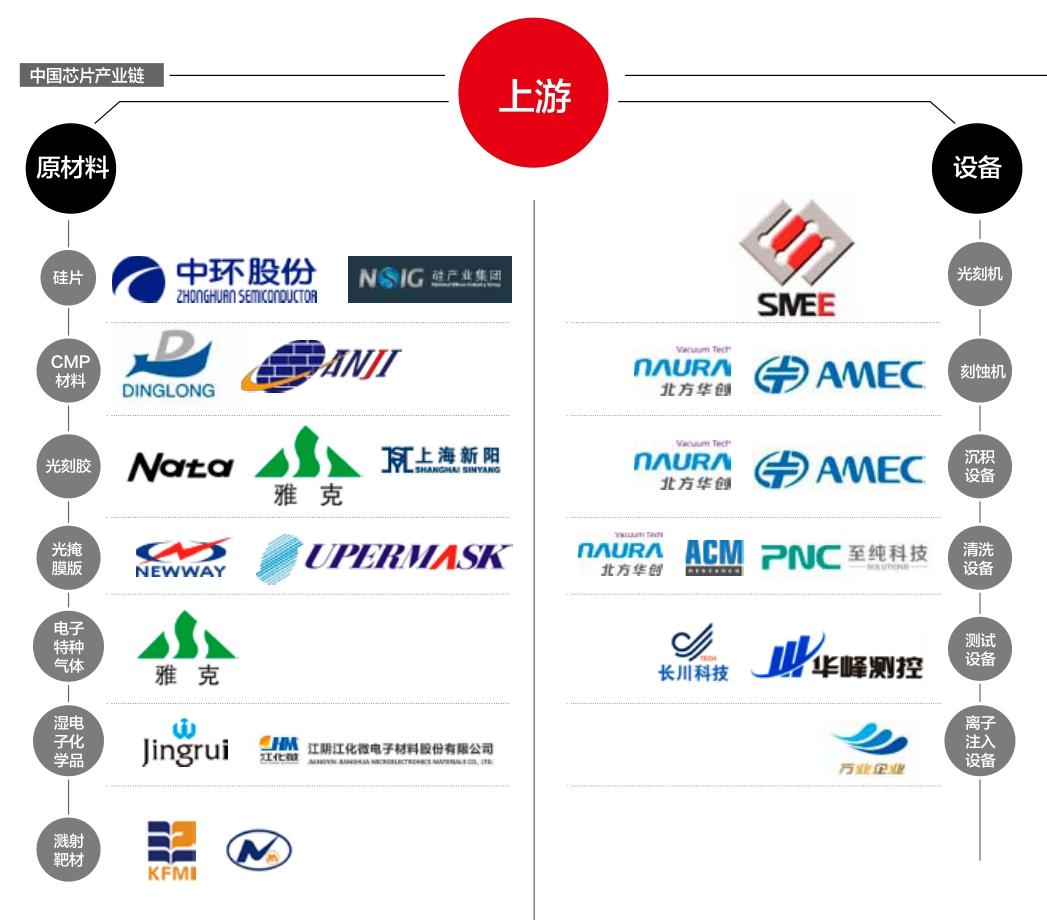

一颗芯片,30%左右的成本来自代工费,作为芯片产业的核心,制造环节可以说是串联起了整个芯片产业链。

之前我们分析了国内芯片原材料、设备、设计环节的“种子选手”们,本文带来芯片终篇——晶圆制造中那些值得关注的龙头和新星。

因特朗普政府加强对华为的“制裁”,三星和SK海力士于9月15日停止向华为出售零部件(二者在DRAM存储芯片市占率合计达90%),除存储芯片外,5G、移动通信(AP)等系统芯片也将无法供应。

此前,曾因美国禁令影响,台积电断供,华为麒麟系列芯片成为绝唱。芯片产业链环环相扣,中国必须完善芯片产业链布局,补齐短板,掌握关键技术。

在全球半导体产业结构中,制造环节占比达58%,其次是设计环节26%,封测16%。全球最大的半导体厂商也都活跃在设计和制造领域,产值占到半导体行业总额的71%。

制造,串联起了整个芯片行业。在制造环节,又有哪些正在崛起的中国选手?

芯片制造:自主之战

芯片制造的起点,源自德州儀器(简称TI)。

1930年,德州仪器诞生。历经石油勘探、军火供应商的转型,到1956年,杰克·基尔比发明了全球第一块集成电路。如今在模拟芯片领域,TI是绝对的霸主。2019年,TI以102亿美元的模拟IC销售额和19%的市场份额稳坐头把交椅。

而TI也被誉为半导体行业的“黄埔军校”,其中台积电创始人张忠谋,中芯国际创始人张汝京等行业内的顶尖人才均出自TI。

台积电:改写游戏规则

在全球芯片制造商中,台积电以超4 000亿美元市值,52%的市占率稳居第一,三星紧随其后,市值逾3 000亿美元,市占率17.8%。

德州仪器、英特尔、三星等芯片制造巨头均采用的是IDM模式,拥有自己的晶圆厂,设计、制造和封测全都自己做。台积电的出现,打破了这种行业垂直集成模式。

1985年,54岁的张忠谋辞去德州仪器副总裁的职务回到中国台湾,2年后便创立了台积电。

台积电的主营业务就是做晶圆代工制造,其创造性地将设计与制造板块分离开来,这种垂直分工的代工模式也被称为Foundry模式。

在规模上,台积电一家独大,吞食了全球一半的芯片代工市场,成为全球第一大芯片代工厂。在制造工艺上,更是精益求精,无人能敌。

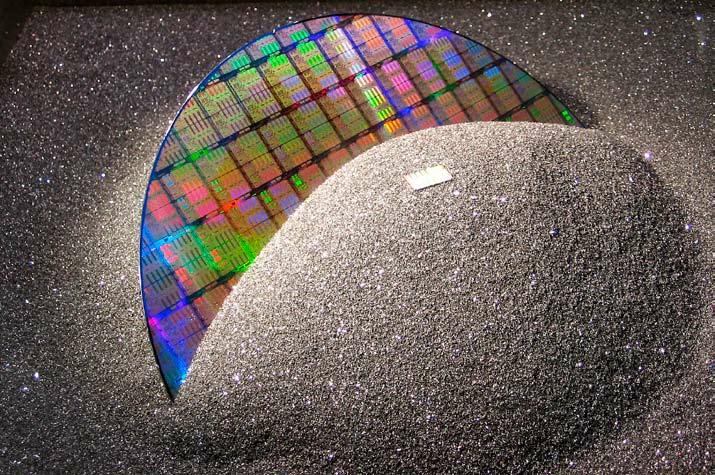

制程,一般用来衡量芯片制造的发展水平。在芯片中,制程工艺越小,意味着在同等单位尺寸上集成的电路越复杂,性能越好。芯片面积越小,同一块晶圆切割出的芯片数量越多,制造商成本也随之降低。

但制程越小,技术门槛越高。在制造中,不仅面临电路泄露等风险,同时当芯片缩小到一定程度,集成的晶体管特性也将很难控制。技术之外,资金也是一道很高的门槛。制程的提升,资金消耗将指数级增长,如投资一条5nm产线,投资成本高达数百亿美元,是14nm的2倍以上,约是28nm的4倍。

步入赛道之初,台积电的工艺制程为3.0um与2.5um,落后当时的英特尔约2代。

此后10年,在大规模资本和研发投入下,台积电技术得以突破。台积电对先进制程工艺的追求,以几乎每两年一个代差的速度推进。

2011年,台积电开始量产28nm制程芯片,到2012年时,台积电在28nm制程芯片的市占率接近100%,至此开始远远地甩开其他对手。

2014年,台积电开始布局10nm,到2016年,10nm制程芯片成功量产。

2018年,台积电进入7nm时代,成为全球首家提供7nm芯片代工服务的制造商。截至目前,全球只有台积电和三星能够提供7nm制程芯片代工服务,市场供不应求,不过在市占率上,台积电仍遥遥领先,吃掉大量订单。

2020年二季度,台积电宣布5nm制程已进入量产阶段,其中5nm的N5版本,比N7的7nm工艺性能提升15%、功耗降低30%,晶体管密度提升80%。此外,2nm也已在谋划当中。

在先进工艺上形成技术垄断,台积电制造成本低,成品质量好,价格更便宜,这种技术先发优势让它不愁买家,订单源源不断。其中,苹果是台积电最大的客户,占其营收的17%,已连续4年独家代工苹果A系列芯片;其次是华为占比10%,因美国干涉,已于9月断供。此外,高通、英特尔、英伟达、博通、联发科等均是其稳定的核心客户。

2019年,台积电实现营收346.3亿美元,净利111.8亿美元,净利率高达32%。

中芯国际:中国“芯”希望

中芯国际是全球第五大芯片代工制造商,也是中国大陆最大的半导体代工企业,全球市占率约5.4%。

2000年,张汝京在上海张江创办了中芯国际。此后,便开始了国产芯片制造的技术追赶之路。

仅13个月,中芯国际第一座8英寸晶圆厂就正式建成投产。3年后,4条8英寸生产线,1条12英寸生产线陆续搭建。技术节点也从0.35um、0.13um,向90nm、65/55nm、45/40nm不断攻克。

到2017年时,中芯国际28nm制程芯片实现量产;2019年,中芯国际14nm制程芯片量产成功。目前国际上能制造出14nm芯片的仅有5家公司,分别是台积电、三星、格罗方德、联华电子和中芯国际。

历经20年发展,虽然规模和技术上与台积电仍存在差距,但中芯国际是大陆唯一一家能够提供该工艺芯片代工服务的厂商。

今年7月16日,中芯国际登陆科创板,耗时18天创下最快过会纪录;开盘暴涨246%,市值破6 000亿元;首发募资达532亿元,创下科创板开板以来的历史之最。

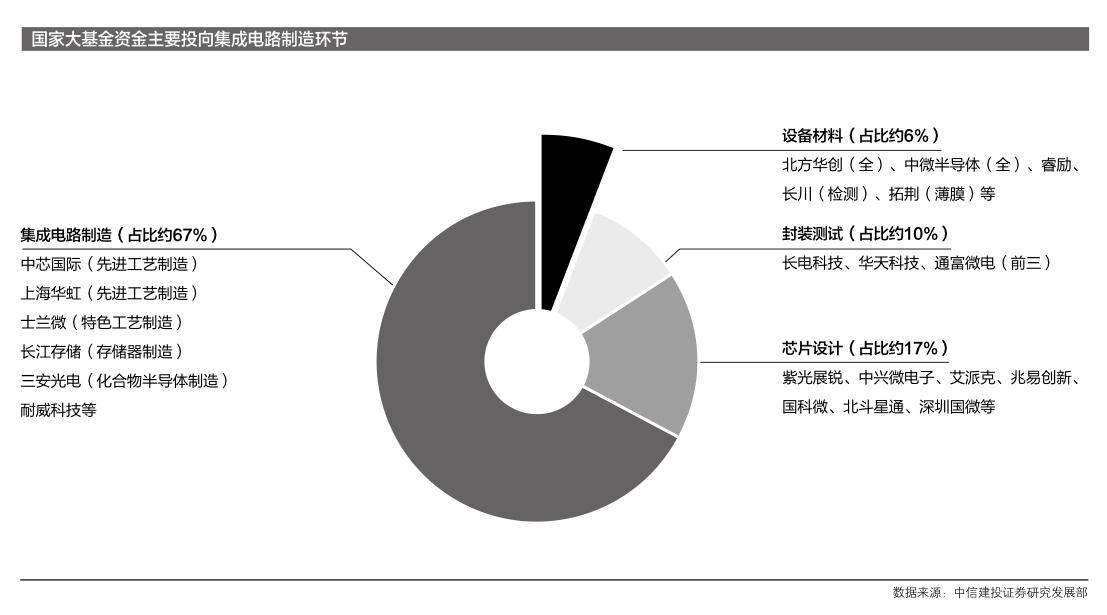

市场追逐中芯国际,更多看重的是它在中国半导体产业中不可替代的战略价值——中芯国际不只是一家代工企业,其背后更是承载着中国半导体产业自主化的重任。

在中芯国际合计231.4亿元的战略配售中,有29家机构参与,其中不乏国家集成电路大基金等国家队,海通、中金等资本参与。值得注意的是,还出现了一家新成立的投资基金“青岛聚源芯星股权投资”(有限合伙),由15家中芯国际上下游核心企业组成。

这支“亲友团”中,不仅有上游做材料的新阳、做刻蚀机设备的中微、做存储接口芯片的澜起,也有中游做设计的韦尔,下游芯片代工的客户等。

作为国内芯片制造核心企业,中芯国际串联起了整个产业链。当制造水平不断提升,通过相互扶持,将带动整个芯片产业上下游协同发展,进而实现上游设备、原材料、以及整个设计、制造、封测半导体产业链的自主可控。

2019年,中芯国际营业收入达31.2亿美元,净利润2.35亿美元,研发投入为6.9亿美元,占营收的22%。而固定资产达541亿元,占总资产的47%。

从营收结构来看,2019年中芯国际超过一半的营收来自90nm及以下先进制程市场,占全年营收的50.7%;66/65nm的營收占27.3%。而已经量产的14nm尚未体现规模效应,营收占比不足1%,同时面临着较高的折旧压力。

截至2019年,中国大陆的IC设计公司不少于1 300家,发展势头迅猛,这给我国本土晶圆代工业带来了绝佳的发展契机,对于中芯国际而言,也是一个利好机会。

未来,随着巨头对技术节点的追求越来越接近物理极限,未来工艺迭代速度将会逐渐放缓,这也为中芯国际的技术追赶争取到了更多的时间。

华虹半导体:市场黑马,另辟蹊径

当前芯片代工行业,大致分为3个梯队:

首先是由台积电、英特尔、三星组成的超级阵营,其次是以中芯国际为代表的第二阵营,而华虹半导体则处于第三梯队,成功挺进全球晶圆代工厂商前十。

华虹半导体于2005年在中国香港成立, 隶属于华虹集团,2014年在香港主板上市。与前两大阵营致力追求先进工艺的路线不同,华虹半导体走的是一条特色工艺路线。

公司坚持差异化的技术研发,主营嵌入式非易失性存储器、分立器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等细分市场,技术覆盖1.0um至90nm各节点。此类业务对先进工艺尺寸的要求相对较低,属于特殊工艺制程,研发投入和资本开支压力相对较小。

目前,华虹半导体生产的芯片广泛应用于电子消费品、工业与汽车电子产品、通信、计算机中。从工艺节点来看,0.35um及以上工艺和0.13um及以下工艺制程是公司营收主力,占比51.20%和35%。

在发展规划上,华虹半导体实行了“8+12”战略。

在8英寸产线上,华虹半导体通过缩小存储面积等强化嵌入式闪存技术工艺,满足高端需求;在12英寸产线方面,2019年华虹无锡12英寸晶圆厂建成投片,主营功率器件代工,覆盖90~65nm工艺节点,针对的是新兴物联网与5G产品市场,而这也是全球首条12英寸功率器件的代工生产线、中国大陆最先进的12英寸特色工艺生产线。

目前,其8英寸平台合计月产能是17.8万片,而12英寸产线的月产能是6.8万片。

作为特色工艺领军企业,2019年华虹半导体共申请专利370项,累计中美发明授权专利超3 400件。

通过差异化的竞争,切入细分市场,华虹半导体真正做到人无我有,人有我精。2019年,华虹半导体实现销售收入9.33亿美元,毛利率30.3%,净利润为1.62亿美元。其中,中国区是公司营收最大的市场,占比58.5%;其次是北美,占比16.1%。

IDM模式

前面提到的台积电、中芯国际、华虹半导体采取的都是Foundary(代工模式),仅涉及制造环节。而国内也有一些企业,走的是IDM模式道路,集设计、制造、封测垂直一体化。

垂直分工和IDM模式,是当前半导体行业两种主要的发展模式。前者只负责设计、制造、封测的某一环节,可分为Fabless(设计)、Foundary(代工)、OSTA(封测)3种细分模式,后者则覆盖全产业链,相对规模较大。

华润微电子

在中国半导体前十企业中,华润微电子是唯一一家以IDM模式为主运营的半导体企业,当前市值达680亿元。

背靠华润集团,华润微电子涉及芯片设计、晶圆制造、封装测试,产品聚焦功率半导体、智能传感器与智能控制领域。

华润微电子前身是香港华科电子公司。1983年,香港华科电子公司建立了中国第一条4英寸晶圆生产线。此后,先后整合华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱,华润微成功覆盖全产业链。

晶圆制造方面,目前华润微电子在无锡拥有3条6英寸生产线,1条8英寸生产线。其中,8英寸生产线年产能约73万片,6英寸生产线年产能约247万片,工艺覆盖1.0~0.11um制程晶圆制造。同时,在重庆还拥有1条8英寸半导体晶圆制造生产线,年产能约60万片。

今年9月,华润微电子宣布首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产,这也是国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线。

封测方面,公司在无锡、深圳拥有半导体封装测试生产线,年封装能力约62亿颗,此外还提供掩模制造服务。

2018年,华润微电子实现营收63亿元,其中晶圆制造收入26.74亿元,占公司营收的43%;封装测试收入7.9亿元,占公司收入的12.6%。公司研发投入为4.5亿元,占营收比例为7.17%。

士兰微

华润微电子之外,士兰微也是国内最主要的IDM模式公司。

1997年,士兰微成立。起初,士兰微是一家集成电路芯片设计企业,20多年来逐渐向IDM模式发展,力求全产业链覆盖。

2000年底,士兰微便开始筹划芯片生产,次年第一条5英寸芯片生产线在杭州建立。2003年,士兰微成功上市,此后便加紧建设6英寸芯片生产线。当前,在小于或等于6英寸芯片制造中,士兰微产能全球第5。

到2017年6月,士兰微8英寸生产线正式投产,8英寸生产线是士兰微迈向中高端的关键。次年,士兰微与厦门半导体共同投资的12英寸特色工艺芯片生产线正式开工,总投资达220亿元,计划建成2条12英寸90~65nm特色工艺芯片生产线和1条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线。

采用IDM模式,一方面能够更有效地整合资源优势,但另一方面相对资产偏重,在一定程度上公司经营利润存在波动。

2019年,士兰微实现营收31.11亿元,其中集成电路业务营收10.37亿元;分立器件产品业务营收15.18亿元;此外,公司研发投入大幅增加,相比去年同期增长21.7%,达到4.3亿元。

华微电子

华微电子成立于1999年,是国内功率半导体行业的排头兵。

功率半导体器件是电子产品的基础元器件之一,主要用于电能变换和电路控制。中国是全球最大的功率半导体消费国,市场空间占全球49%,居第一位。

华微电子主营功率半导体器件的设计、芯片加工、封装与销售,涉及家电、绿色照明、计算机与通讯、汽车电子四大领域。

目前,华微电子拥有4英寸、5英寸、6英寸、8英寸多条功率半导体芯片生产线,芯片加工能力每年达400万片。产品几乎覆盖功率半导体所有分支,品类齐全,包括IGBT芯片(一种新型电力电子器件,广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域)、MOSFET芯片和IC芯片等,处于国内行业领先地位。

在新基建领域,华微电子迎来机遇,产品可应用于新能源汽车充电桩、服务器电源、5G基站、工业互联网等。

据年报显示,公司2019年营业收入16.6亿元,实现归母净利润0.65亿元。

三安光电

在LED芯片行业,三安光电全球市占率第一,是绝对的龙头老大。

作为中国高端LED芯片制造者,三安光电成立于2000年,创立伊始依靠倒卖废钢铁起家。2011年,创始人林秀成结识了三明钢铁,双方合资成立了三安集团,此后正式进军电子行业,并以光电和LED为主业。

2002年,三安光电第一片外延片研制成功;次年,三安光电便研制出我国独立知识产权的LED芯片,打破了过去LED芯片全部依靠进口的历史;到2008年,三安光电借壳天颐科技成功上市。

2018年,三安光电LED芯片产量高达9 112亿颗,销量8 385亿颗,实力强大。截至2018年,公司LED芯片产能占到国内总产能的58%。

2019年,公司扩张速度加快。

2019年1月,公司引入战略投资者兴业信托、泉州金控、安芯基金,计划向三安集团增资不低于54亿元;10月,长江安芯以59.6亿元增资三安集团,长沙建芯向三安电子增资70亿元;11月,三安光电非公开发行募资70亿元,其中先导高芯出资50亿元,格力电器出资20亿元。

据年报数据,2019年三安光电实现营收74.6亿元,净利润12.98亿元。

此外,三安光电预期将自2021年开始大量出货用于iPad与MacBook的mini LED显示屏晶粒,预计最快将于2022年出货。

封装测试:不被“卡脖子”

芯片做好后,得从晶圆上切下来,接上导线,装上外壳,顺便还得测试,这就叫封测。2018年,全球半导体封测行业市场规模达560亿美元,其中封测代工(OSAT)达281亿美元。

中国在芯片封装测试环节,已具备全球竞争力。中国台湾老大哥日月光常年占据第一名,全球市占率22%;长电科技、通富微电、华天科技作为大陆三大封测巨头,囊括了全球1/4的市场份额,均成功跻身全球前十大封测企业。

长电科技:绝地重生

目前,长电科技是全球第3大封装测试公司。2018年,长电科技在全球封测市场的份额为13.14%,技术水平世界领先。

而长电科技的发展却很坎坷,曾一度濒临倒闭。

上世纪70年代,全国各地掀起了一股晶体管创业热潮。跟随潮流,1972年长江内衣厂转型,成立了江阴电子厂(长电科技前身),但转型后的江阴电子厂业绩惨淡。

1988年底,32岁的王新潮被提拔为该厂副厂长,接手了这个烂摊子。1年后,便将厂子的成品率从50%提升到了70%~80%。

1994年,江阴电子开展封测业务。2003年,长电科技成功上市,到2005年,长电科技旗下长电先进建立了国内首条晶圆级封装生产线。

2015年初,當时全球排名第6的长电科技花了7.8亿美元(约47.8亿元)对全球排名第4的封测企业星科金朋进行了收购,上演经典“蛇吞象”。而此举使其成功打入世界一流客户供应链,敲开了高端客户的大门。

目前,长电科技是大陆唯一能够做50mm尺寸以上封装服务的公司,公司已具备60×60mm超大倒装封装技术,110×110mm超大封装项目在研。此外,中芯国际是长电科技的第二大股东,长电科技全面覆盖所有芯片封装类型,高通、博通和海思均是其公司客户。

根据财报显示,2019年长电科技营收达235.26亿元,其中研发投入为9.69亿元,占营收的4.12%。

通富微电:强强联合

作为全球第6大封装测试公司,截至2019年第三季度,通富微电封装测试业务在全球的市场份额为5.9%。

通富微电成立于1997年,于2007年在深交所上市,公司前身是南通晶体管厂。

1990年,厂子经营困难,石明达临危受命担任厂长,将业务转向集成电路。到1994年,通富微电建成年封装1 500万块集成电路的生产线。此后,与日本富士通、美国AMD公司合资建厂,凭着过硬的产品,通富微电驶入发展快车道。

2016年,公司收购世界半导体巨头AMD苏州和马来西亚槟城工厂各85%的股权,两厂拥有领先的封装倒装技术,通过收购技术互补,通富微电成功切入高端芯片封装市场,先进封装销售收入占比超7成,而AMD也成为其稳定的第一大客户。

此外,在客户资源方面,世界顶尖半导体公司如德州仪器、意法半导体、英飞凌、富士通等均是公司大客户,国际客户占比超70%。

通过“内生发展+外延并购”的发展模式,通富微电成功跻身全球封测行业前十之列。

资料显示,2019年通富微电封装测试的集成电路多达230亿块,实现营收82.7亿元,同比增长14.5%;研发费用约7亿元,同比增长20%以上。

华天科技:成本决胜

作为三巨头之一,华天科技在全球芯片封装测试领域排行第7。截止到2019年三季度,华天科技全球封测市场占有率为5.4%。

2003年,华天科技成立。同年,公司完成塑封电路加工量9.6亿块,销售收入1.53亿元。

为开拓国际高端客户,2018年华天科技和华天电子集团以30亿元收购马来西亚Unisem(友尼森)公司75.72%流通股。后者成立于1989年,主营封测业务,拥有高通、科沃、思佳讯等众多国际知名客户,2018年销售收入达14.66亿林吉特(约24亿元)。此次收购,使得华天科技加快打入国际市场,优化了公司客户结构。

此外,相比于其他同行业公司,华天科技独具成本优势。华天科技工厂地处天水、西安、昆山,动力成本、土地成本、人工成本较低,由此节约了公司管理费用。近5年来,华天科技管理费用占营业收入比例均低于11%。优秀的成本管控让华天科技在毛利率上略高于其他两家封测巨头,是3家封测企业中净利润最高的企业。

据年度报告显示,华天科技2019年共完成集成電路封装量331.88亿只,同比上升24.19%;营收达81.03亿元,同比增长13.79%。其中,研发费用为4.02亿元,约占营收的5%。

尽管与国际领先厂商相比,我国芯片各环节技术仍存在差距,但不可忽视的是,国内芯片产业链正不断完善。目前对于国内半导体企业而言,可能最需要的仍是耐心。