紫禁城旧影

2020-11-02李馨

李馨

紫禁城一个“禁”字,制止了世人观看的欲望。

然而,鸦片战争开始的系列侵华战争、摄影术的登陆,使得中国开启了“被观看”“被摄影”的历史,大量外国摄影师带着对古老东方、中国的“想象”前来。存在于国人公共记忆中的这座皇家建筑群,其影像化的观看方式,就在这些西方人的制造下,开启了。

《东方照相记——近代以来西方重要摄影家在中国》(南无哀 著)一书,开篇已指出:摄影术是随着鸦片战争侵入(而非传入)中国,那些来华摄影师的拍摄也并非出于对中国的“热爱”。

紫禁城大概是每一个外国人都想一探究竟的神秘之地,但是,晚清的封闭,从皇室保守派到黎民百姓对于“外国人+摄影”这对组合的排斥,常常使这些自恃身份特殊的外来者求而不得,现存的影像中,有不少外国人于北京外城城墙上拍摄的照片,他们能做的,也只是向着紫禁城的方向遥望、遐想。

条约时代,越来越多的外国摄影师深入中国腹地,紫禁城也未能例外。或是做短暂停留,或是长居中国;或是旅行,或是考察,或是谋生……皇城和皇室的影像,在不同时代的不同器材、介质中留存并显影,它们记录下的不仅是建筑、风景,更是积贫积弱的国家遭受外敌入侵的历史。同时,西风东渐、皇室开放,国内也逐渐有个人摄影师、照相馆成为皇家御用,留下了众多影像,成为解读晚清政治文化生活的参考。

历史继续前行,1925年,故宫博物院成立,在新年等特定时日内对民众开放。由“宫”到“院”的变化,使更多身份、更多阶层的中外摄影师有了机会拍摄,再加之20世纪初相机技术、印刷技术有了长足发展并被广泛应用,在这些合力作用下,大量影像得以保存、出版、流传。即使将时间限定于1949年之前,我们也已经可以罗列出数十位拍摄过故宫的中外摄影师,但即便如此,仍有大量影像藏诸名山。因此,这篇文章,也仅仅是根据已获得的资料,根据摄影师、拍摄节点的重要性等因素进行整理。也因篇幅所限,未能深入阐述,只求做简单罗列。

西方观看

冒险溜进皇城腹地

午门 1860年 菲利斯·比托摄 云志艺术馆影藏

“紫禁城不对外开放,比世界各地的宗教圣地还要神秘……关于紫禁城的所有的情况和资料都来自中国方面……有些人曾试图偷偷潜入,还有些人贿赂了卫兵,或者借助政治施压,但都无功而返。《蓓尔美街报》的记者诺曼(Norman)还险些为此丧命。”

然而,就算丧命的危险也不能阻止窥探的欲望,19世纪60年代至80年代,在上海经营照相馆的美国人洛伦佐·F.菲斯勒(1841-1918)可能是最早憑借一己之力进入皇宫腹地的外国摄影师。

这位于1875年拍摄过李鸿章的摄影师,在朋友的怂恿下,经过周密计划,藏在宫内的垃圾运送车中混进了紫禁城,二人匍匐着逼近了坤宁宫并拍摄了两张照片。尽管只有两张,但对于皇宫大内的这次冒险而言已是最好结果。

堂而皇之开进紫禁城

其实,在洛伦佐·F.菲斯勒凭借运气溜进紫禁城之前,早有外国摄影师在一些特殊的历史节点,凭借一些历史事件的发生,堂而皇之地进入了紫禁城拍摄。

对于拍摄战争、兵变有着丰富经验的英国人菲利斯·比托(Felice Beato,1833-1909),于1860年作为英军随军摄影师来到了中国,“成为进入中国的第一名西方摄影记者,在近一年时间中,用镜头记录了英法联军在中国攻城略地的武功和烧杀抢掠的伟绩,也见证了写满屈辱的中国条约时代的开始。”

比托的中国之行拍摄了天津大沽炮台之战、圆明园被烧毁前的建筑、签订《北京条约》后颓丧无比的恭亲王奕?等,这些都成为了历史的一部分。

储秀宫前 1900年 詹姆斯·利卡尔顿 摄 云志艺术馆影藏

签订条约后,奕?邀请英法两国高级官员参观紫禁城,但目之所及似与入侵者的心理预期产生了很大落差。日本建筑史学家伊东忠太在《中国建筑史》一书中曾专门阐述过欧美人对中国建筑的不解、偏见甚至无知,原因大致为不通中国历史、不懂中国文献、不谙中国实情、不能随意到中国内地探险等等,在伊东忠太看来,那时欧美人有关中国建筑的记述都是些“粗糙杜撰之物”。

不过,尽管不能领会中国皇家建筑的要义,“但随行参观的比托非常高兴。他兴致勃勃地拍摄了紫禁城及其他建筑:紫禁城的全景、午门、天安门、金水桥、大清门、景山、北海、天坛祈年殿……他知道,他是第一个拍摄中国皇城的外国人。”3

40年后,相似的历史再次上演。集摄影、教育、探险多重身份的美国人詹姆斯·利卡尔顿(James Ricalton,1844—1929),于1900年来到中国,恰巧赶上庚子事变并记录了这一重要历史时刻。与比托记录的皇家建筑相比,利卡尔顿用立体相机拍摄的内容,就显得更加残酷而直接——八国联军的士兵在甬道两边列队,德国陆军元帅瓦德西率领骑兵长驱直入,以获胜者的高傲姿态开进午门——游览。这次拍摄,利卡尔顿较之比托更加深入到紫禁城核心区域,拍摄了乾清宫等多座建筑。1900这一年,利卡尔顿从南到北游走在中国,以一个西洋人的视野搜寻着晚清社会的市井风俗、民生百业,猎奇着种种落后与“不文明”,且花了不少费用在拍摄妇女小脚、待毙的死刑犯等题材上,不得不说,作为一个受雇于图片公司的职业摄影师,他是合格的。

八国联军进入午门 1900年 詹姆斯·利卡尔顿 摄 云志艺术馆影藏

庚子事变时期紫禁城内的官员 1900年 佚名 摄 云志艺术馆影藏

庚子事变后在储秀宫留影的外国人 1900年 佚名 摄 云志艺术馆影藏

长居北京的记录者

不同于比托和利卡尔顿的短期游历,另外一些西方来华摄影师长居北京以摄影谋生,为彼时的京城留下了包罗万象的资料。

1863年来华的苏格兰人约翰·德贞(Dr.John Dudgeon),行医为生,热爱摄影,并于1873年出版了中文版的摄影技艺专著《脱影奇观》。他在北京居住了约35年,与清政府、各国驻华机构等都有交情,拍摄了多国驻华使馆的建筑、北京城一些已经消失的城楼、京郊景色等等。尤其值得一提的是,他拍摄了被英法联军劫掠后颓败的皇家园林清漪园(颐和园),为后世了解颐和园不同时期的样貌提供了珍贵的资料。在德贞的照片中,尽管尚未发现有关于紫禁城内部的影像,但故宫角楼、筒子河的影像是外国来华摄影师较早的相关记录。

1910年前后,来到北京并在使馆区经营照相馆的美国人约翰·詹布鲁恩(John Zumbrun),经历了那个政权频繁交替的时期,拍摄了袁世凯祭天、张勋复辟、“五四运动”等重要历史事件。作为溥仪的御用摄影师,詹布鲁恩的镜头中自然少不了紫禁城这一主题。张明所著《外国人拍摄的中国影像》一书中就刊登了一幅詹布鲁恩的“为庆祝第一次世界大战胜利在太和殿举行中外军队阅兵式”。

角楼 约翰·德贞摄 云志艺术馆影藏

角楼 雷尼诺恩 摄 荷兰民族学博物馆藏

詹布鲁恩的同胞雷尼诺恩(C.E.Lemunyon)差不多也在同一时期(1906年)来到北京,并于1929年因病在北京去世。在北京这20多年,他在哈德门大街经营着自己的一家“艺术摄影照相馆”。雷尼诺恩涉猎的题材十分广泛,且擅长照片手工上色,其中一组关于紫禁城建筑的照片,也许可以算得上是最早的彩色紫禁城照片了。尽管雷尼诺恩是个多产的摄影师,却并不是个优秀的经营者,去世时负债累累、晚景凄凉。

故宫内的旅行“快照”

1933年,德国一家摄影杂志上刊登的一则广告,吸引了刚从慕尼黑摄影学校毕业的赫达·莫里循(Hedda Morrison,1908-1991)——北京的一家德国照相馆需要一位女摄影师。尽管薪水不高,且每天工作11个小时,但遥远的北京那未知的神秘强烈地吸引着她。不久后,莫里循动身前往北京,家人送的临别礼物中有一把手枪——保护自己的人身安全。

然而,之后13年的北京生活,无论是在照相馆期间还是做自由摄影师的日子里,莫里循说她“从来没有感到陌生,在中国旅行的大部分时间都是独自一人,但从未感到不安全。”(《北平城里的摄影师》A Photographer in old Peking)

在北平谋生活、求生存的莫里循彻底融入了这里的细枝末节,体验并拍摄着最原汁原味的平民日常。此时的故宫,已对公众开放,莫里循带着她的林哈夫9×12cm相机在这里行走、观看,辅以文字记录着皇城中的每一处过往:“天安门前很安静,那里有树荫,一些小贩会向游客和路人出售点心……”

故宫城墙 赫达·莫里循 摄 哈佛燕京图书馆藏

哈佛燕京图书馆收藏有近7000幅莫里循所拍照片,其中200余幅是关于故宫——有中规中矩的建筑,有她一直关注的社会底层、游商小贩,同时,一株垂柳、一池倒影抑或就是被风吹散的云——尽管这些不是故宫最受关注的部分,却也成了促使她按下快门的动因。这些故宫风景,像极了莫里循那张流传于世的肖像照:郊野,手扶自行车的她脸上洋溢着灿烂的笑容,北平的风,吹直了她的发。

就在莫理循来到北平的同一年,法国人埃莱娜·奥普诺(Helene Hoppenot 1894-1990)隨着她的外交官丈夫亨利·奥普诺来到中国,不同于莫理循,埃莱娜·奥普诺很早之前就对中国有所了解,甚至在日记中记录了对中国强烈的向往——希望得到老天的眷顾,能够有机会亲眼看一下紫禁城与天坛。如愿后的她,用一款禄莱双镜头反光相机记录了北平的生活与所见。与莫里循的相似之处是她们的影像中都关注了平和而日常的生活,充满了浓郁鲜活的气息。奥普诺拍摄的紫禁城,则更讲究构图、讲究建筑线条的横平竖直,在方画幅的框定下,画面显得更加中规中矩和沉稳。

除上述几位摄影师外,早期来华摄影师中,多次来华且在溥仪引导下拍摄皇城的美术史学家、汉学家喜仁龙,拍摄并出版精美摄影集《燕京胜景》的怀特兄弟等等,都曾留下关于紫禁城的影像。

“去看生活,去看世界”,1936年创刊的美国《生活》杂志,秉持着这样的办刊理念,派出摄影师前往世界各地拍摄报道。进入40年代,《生活》杂志上就刊登過不少故宫的影像,甚至不乏彩色胶片拍摄的。1949年之前西方摄影师拍摄的紫禁城,大概会在亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson 1908-2004)这里告一段落,作为中国人最熟悉的外国摄影师之一,作为《生活》杂志特派摄影记者,1948年12月初,布列松抵达中国,拍摄了大量影像,其中就包括故宫。

埃莱娜·奥普诺所摄故宫 云志艺术馆影藏

东方观看

一衣带水的日本,对中国的探查、研究古已有之,至近代更甚,日本各界派出的考察人员深入中国腹地,不断获取第一手调查资料并留下了卷帙浩繁的文献。从早期内藤湖南、桑原骘藏等人,到后来“满铁”“伪蒙疆”时期的集体行为,大量的影像留存了历史上中国社会的方方面面。例如开设照相馆的山本赞七郎,就曾趁义和团运动之乱进入紫禁城拍摄,之后也曾为溥仪等皇室成员拍摄过照片。尽管资料众多,但如果锁定“紫禁城”“皇家建筑”这一话题,就不得不提小川一真。

小川一真(1860-1929),曾在美国学习摄影术、印刷术,回日本后开设照相馆。很快,他就得到了市场乃至政府的认可,受命拍摄了明治天皇葬礼、中日甲午战争等重大历史事件。

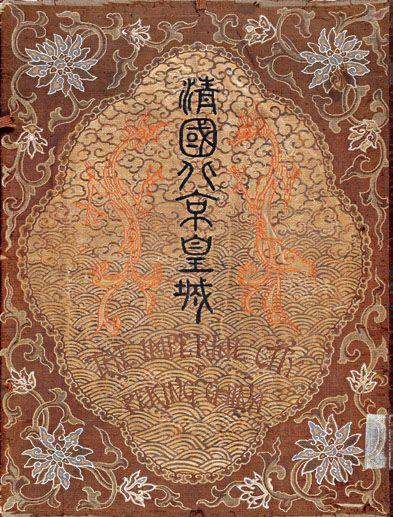

《清国北京皇城写真帖》

明治年间,日本对全国范围内的文物进行了认真调查。在六七年的时间里,小川一真一直追随日本文物界进行拍摄,日本文物界对他的评价是:“他让废旧寺庙古佛像呈现出为世人惊叹的绝妙面容,让颓废的朽器再现令人惊叹的价值。因为他的工作,学界有了新的认知标准和考究证据,许多国宝史料因此被发现并迎来了崭新的学界认知。”

1900年,八国联军入侵北京后,列强将紫禁城作为其军营,慰问日军并参观故宫的日方官员,被“楼宇建造之壮观,内部装饰之华丽”所震撼,遂希望能进行拍摄,以“作为建筑学及美术的参考”。这个愿望最终上升到国家行为——日方官员向日本驻清公使小村寿太郎、日本文部大臣菊池大丽君等人提请此事,而当时的帝国大学也恰有此意,于是一拍即合。小川一真自然成为摄影师的不二之选。

乾清宫 翻拍自《清国北京皇城写真帖》(东京帝室博物馆编纂、小川一真撮影 小川一真出版部,1906) 影上书房收藏

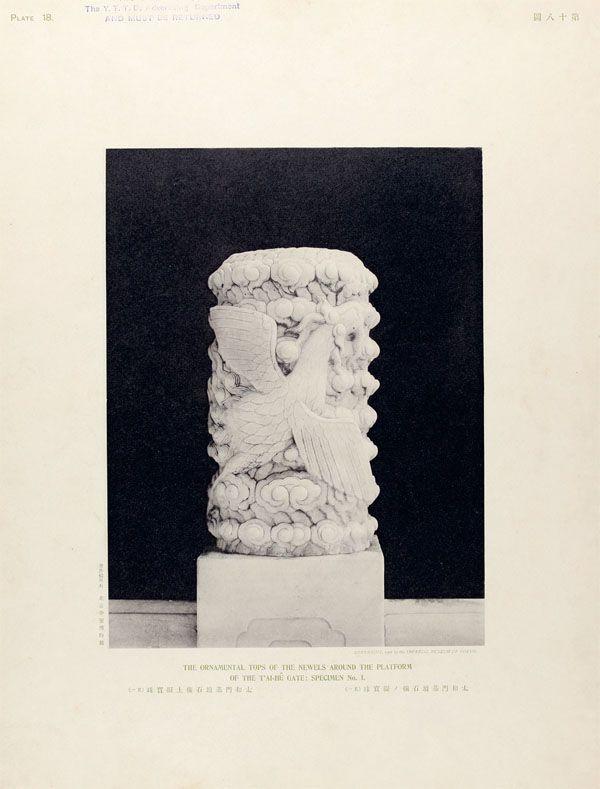

太和门基坛石栏 翻拍自《清国北京皇城写真帖》(东京帝室博物馆编纂、小川一真撮影 小川一真出版部,1906) 影上书房收藏

经历了层层上报、批准、筹备后,1901年七八月月间,帝国大学派出的由日本建筑史学家伊东忠太带领的考察团来到了中国。伊东忠太在之后的20年间,又五次来华,而第一次的紫禁城之行,使他成为第一个对此进行全面实测调查的外国人,此行所获得的一手资料“也是最早关于紫禁城建筑的公开文献”。

面对空留此地的紫禁城,日本人对中国尤其是最高权力象征之地所持有的强烈欲望,一下子有了施展空间,小川一真对紫禁城进行了地毯式的记录。透过照片可以看出,此次拍摄有着非常强的目的性、计划性、系统性:对每一座宫殿,都采用了相同的拍摄模式——全貌、细部、不同方位。在三大殿等重点建筑上他更是花费了相当笔墨,除了对大殿前后左右、周围环境进行拍摄外,屋角楹头、铜龟铜鹤、殿扉、基坛、藻井、嘉量等等,甚至一幅门画、一个香炉、一面镜子也没有放过。

1906年,日本东京帝室博物馆重新编辑了这批照片,配以伊东忠太撰写的文字说明,出版《清国北京皇城写真帖》一书。该写真帖被日本国内赞誉为“空前的写真大作”“鼓舞我们去培养一种雄浑伟大的风气,而且这对(日本)建筑艺术也起到了很好的模范引领作用”。

慈禧扮观音像 1903年 裕勋龄摄于中海 秦风老照片馆藏 徐丹语数码上色

小川一真的此次拍摄较其他来华摄影师而言,打破了纯粹摄影角度的观看,严格依照建筑摄影对空间、比例、结构的要求,捕捉并呈现了中国古建特别是皇家建筑的核心要义,极具艺术性、文献性,给观者带来舒展、庄重的观看感受。

自我观看

伴随着战乱与动荡、现代科技与中国古老传统的强烈碰撞,摄影术在中国登陆,“摄魂”等传言带来的恐惧,使其在中国的推广颇为艰难,在经历了皇亲贵胄、社会精英进而到黎民百姓的接受路线后,摄影逐渐被接受。

随着时间推移,皇室成员对摄影表现出了很大程度的接受,中国本土照相馆也逐渐发展起来,甚至得到了拍摄皇家寝宫、皇室日常的机会。故宫博物院收藏的大量老照片中,有许多关于深宫中的照片都是出自东华、容光、同生等照相馆。

“我想扮作观音来拍一张”

摄影术登陆中国后,皇族是较早接受之阶层,慈禧太后无疑是这个阶层中的代表。

慈禧对于西洋畫像要端坐几个小时表示不能忍受,也对画师要在宫中待一阵子表示不安:“有许多事情我不愿意让外国人知道。”甚至想出了软禁画师这一招来保证皇室的信息不被泄露。

偶然的机会,慈禧在看到御前女官德龄的肖像照片后表示:“这些照相的确比你的画像好得多了……假若另外为我照几张相,和画像总没有什么妨碍吧。就是有一点讨厌,我不能叫一个平常的照相的人到宫里来。” 6顺理成章,大清驻外公使裕庚之子、德龄之兄——年轻的裕勋龄凭借优越的家世背景、娴熟的摄影技术以及清秀俊美的外貌,成为紫禁城内的专职摄影师。慈禧流传下来的影像,大多出自他之手。

之后的慈禧,迷恋上了照相,“还有一个好主意,我想扮作观音来拍一张,叫两个太监扮我的侍者。必需的服装我早就预备好了,有时候也穿的。碰到气恼的事情,我就扮成观音的样子,似乎就觉得平静起来,好像自己就是观音了。这事情很有好处,因为这样一扮,我就想着我必须有一副慈悲的样子。有了这样一张照片,我就可以常常看看,常常记得自己应该怎样。”

如今看来,这些流传颇广、略显讽刺的慈禧装扮照,莫不是一次由被摄者主导,拍摄者合力促成的、摄影美学方面的一次有趣尝试。

紫禁城黄昏实录

1912年,溥仪退位,但根据优待条件仍在紫禁城内生活。1924年,第二次直奉战争爆发,冯玉祥发动“北京政变”,通过了《修正清室优待条件》,废除帝号,将溥仪驱逐出宫,同时成立“办理清室善后委员会”,北京大学教职员参加了宫闱清点工作。作为北大校医、摄影团体“光社”发起人的陈万里,被推荐参与清点工作的拍摄。

1928年,陈万里出版影集《民十三之故宫》。简短的“小言”配以84张照片以及手书的照片说明——“储秀宫南窗炕几上之饼干匣及残余苹果半枚”“查封乾清宫后之封条”等等,记录详尽。

关于这批图像,陈万里有言:“自信其中有多少部分可以留作将来史料的地方。”当时的《开明(上海1928)》也曾发表评论:“陈先生拍照取材的精选和摄影的艺术化,以及此册当留作几种极有价值之史料,自为有识者之所共知……”“材料甚丰富,足以代表历史上有价值的资料和地位。”

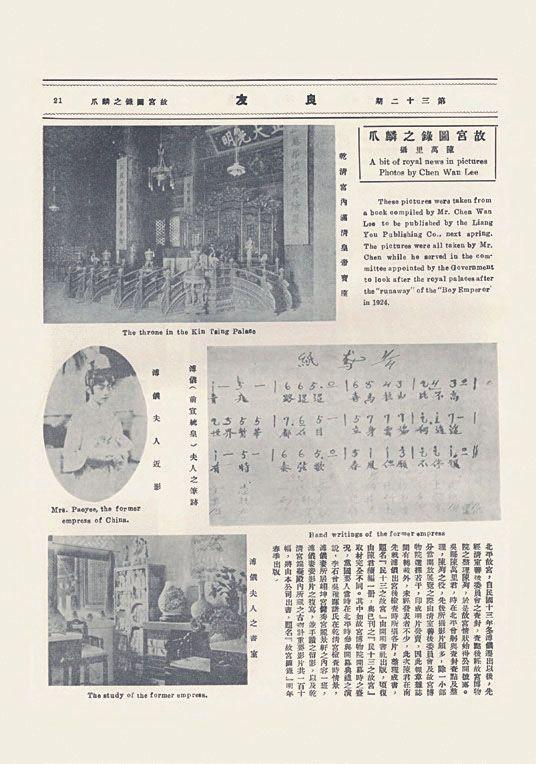

《良友》对即将出版的《故宫图录》给予了介绍

除医学、摄影外,还是知名陶瓷专家、后来成为故宫博物院研究员的陈万里,不仅为历史留存了资料,还将自己作为民国知识分子对于皇权、皇室的态度,毫无遮掩地在此书中袒露:“自民国初元以至民国十三年……我们随处可以见到戴着红缨帽的人们踱来踱去,有时红其顶,花其翎,衣冠楚楚的所谓贵胄,所谓遗老,坐着马车沿东西城河而来,止于神武门,依然有请安、叩赏、谢恩等等独立于民国法律外之行为。真是可怪极了……及至民国十三年冬天,关门皇帝的生活,才告终局,可是中华民国已有十三年的历史了,说来岂不可笑!”

东西城河而来,止于神武门,依然有请安、叩赏、谢恩等等独立于民国法律外之行为。真是可怪极了……及至民国十三年冬天,关门皇帝的生活,才告终局,可是中华民国已有十三年的历史了,说来岂不可笑!”

除了出版《民十三之故宫》外,陈万里还应良友图书印刷公司之约出版了《故宫图录》。1928年第32期的《良友》画报刊登专版图片,为此书出版做了预告。

作为民国摄影的代表人物,陈万里于1924年出版了以风景和花木为主的“美术摄影”集——《大风集》,被誉为“近代国人个人出版的第一本摄影艺术专集”,代表了民国时期摄影界之盛行风气。故宫的这批照片,在当时摄影界的主流观点看来,不算“艺术”,却是摄影师个人的多元体验,在留存史料的同时为后世对民国时期代表性个体的研究提供了样本。

故宫不许拍照

陈申所著《光社纪事》一书中写道,民国时期,风气开化,旅行之事盛行。同时,摄影器材进口量的激增、摄影爱好者的增多,使得“摄影一时成为城市中产阶级和知识分子的时尚……阳光明媚的假日,经常能看到身背‘照相匣子的时髦青年”。8故宫,自然是近代旅行、摄影之“网红打卡地”。

1935年,四川实业家贺伯辛在国内多地游历,并出版旅行图文集《八省旅行见闻录》。在北平,为期三日的故宫游览中,贺伯辛以10页的篇幅,对每一宫、每一室、每一陈列进行了详细的文字阐述。然而,全书所附65幅照片中,关乎故宫的只有1张——从景山上眺望故宫全景。为何?书中说明了原因:故宫虽然对公众开放,但“入内者……不得携带物品即手杖亦不得携入,而摄影具及画具,火柴吸烟尤为严禁”。

故宫之一角 宗惟庚摄

同是旅行拍摄,早贺伯辛两年游览故宫的民国著名摄影家、黑白影社重要成员卢施福,却在1933年9月参加“友声旅行团”时,留下了故宫的影像。1934年第7卷第4期的《时代》画报中,刊登了卢施福撰写的《华北旅行摄影》——从旅行观感、摄影技法等角度介绍此行经过。文中,他解释了为什么能在故宫有所收获:“故宫还是不许拍照的,但你如精明些,宫的外表——建筑——至少也可拍几张,只要你的镜箱不公然的挂在胸前或腰间和不给警察看见你在那里的行摄手术就行事了。”

故宫一角“寂寞的心”

故宫的开放,使得相关照片频繁出现于当时诸多新闻类、时政类、专业类的画刊中,影像依旧以皇家建筑之面貌抑或作为新闻事件发生背景为主,但逐渐地,也出现了以故宫为背景的人像摄影,或是留念或是摄影创作。

1931年的《良友》画报中刊登了这样一幅小照——《故宫之一角》,标题很写实,但这幅照片所处的版面,却被冠以了极为小情调的主题“寂寞的心”,整版照片都是“美景衬佳人”。这张小照的拍摄者宗惟赓,是民国时期漫画、摄影、电影行业的“跨界名人”,早期担任北平《晨报》摄影记者,后移居香港办起了沙龙照相馆。他的作品中不乏众多名媛、女星。

这张照片集中体现了民国时期的一种摄影风尚和视觉特点,承载着厚重历史且向来是照片主体的故宫,几百年的皇家威仪就这样消弭于一位无名女性的纤纤一抚……

风云儿女的见证

动荡的30年代,对于中国摄影事业的发展,似乎是个分水岭,石少华、沙飞等怀有进步理想的摄影家做出了人生的重大选择。在上海做照相师的“黑白影社”成员、一直关注社会底层人民的吴印咸怀着满腔爱国激情,拍摄了《风云儿女》《马路天使》等进步电影。

天安门前 1933年 卢施福 摄 图片由卢天恭提供

游览故宫 1933年 卢施福 摄图片由卢天恭提供

据吴印咸外孙吴炜介绍,1937年,西北影业公司到上海招聘电影制作人员,吴印咸作为摄影师被招聘。而后所有人员前往太原,并在五台山开拍一部故事片。途经北平时因需要再招聘一些演员,得以逗留数日,吴印咸即在此时游览并拍摄了诸多名胜古迹,包括故宫、颐和园、北海、景山、前门、天坛等。后来,这部影片由于经费不足及“七七事变”爆发而停拍,正当前途未卜之时,许幸之联系到吴印咸,要他尽快回上海一起拍摄反映抗日救亡的纪录片《中国万岁》(后被国民党当局销毁),吴印咸与许幸之到香港完成该片的剪辑工作后,接到了袁牧之通知,要其前往武汉有要事相商,此时的吴印咸并不知道,这次武汉之行改变了他的人生轨迹——他与袁牧之一道,奔赴延安成为新中国革命事业的见证者与记录者、新中国摄影事业的奠基人。

吴印咸在北京拍摄的这批风光作品底片,因其前往武汉而未随身携带,交由许幸之代为保管,1950年许幸之调往北京临时交由其学生保管,遗憾的是,后来这批底片全部遗失,现仅存部分照片。

故宫 1937年 吴印咸 摄

神武门前 1933年 卢施福 摄 图片由卢天恭提供

五名商界友人在紫禁城角楼前合影,他们的装束代表了北方男士的时尚。20世纪30年代 秦风老照片馆藏

北平各界庆祝和平解放,群众在天安门前听叶剑英讲话。 1949年2月9日 高帆 摄

崭新时代的到来

1949年1月,北平和平解放,这座历史悠久的文化古城免遭战争破坏。雄壮威武的人民解放军入城仪式在高高的前門箭楼举行,千年古城迎来了一个崭新的时代,北平各界持续举行了热烈的庆祝仪式。直至1949年10月1日的中华人民共和国开国大典,高帆、高粮、孟昭瑞、吴群、陈正青、侯波、林扬、杨振亚、郎琦等新中国摄影事业的实践者、开创者,进行了多方位、多角度的拍摄。

这些影像中,不仅展示了部队入城、检阅的恢宏场景,更关注了这一历史性时刻下的普通社会民众,尽管是关注个体,却同样具有史诗般的视觉感受。

几百年来皇权与帝制完美结合的皇家建筑群,尤其是作为昔日皇城正门的天安门,见证着一个新时代的到来,并在之后的历史长河中,成为诸多重大历史事件、庆典的见证者。

历史,在影像中成为永恒。

注释:

1.泰瑞·贝内特,《中国摄影史:西方摄影师1861-1879》,中国摄影出版社,2013年6月,P395

2.南无哀,《东方照相记:近代以来西方重要摄影家在中国》,生活·读书·新知三联书店,2016年1月,P8

3.南无哀,《东方照相记:近代以来西方重要摄影家在中国》,P8

4.九鬼隆一,《清国北京皇城写真帖》

5.伊东忠太,《中国纪行——伊东忠太建筑学考察收集》,中国画报出版社,2017年11月,序言

6.德龄,《清宫二年记》,云南人民出版社,1981年5月,P117

7.德龄,《清宫二年记》,P121

8.陈申,《光社纪事》,中国民族摄影艺术出版社,2017年12月P26

(感谢云志艺术馆、影上书房、秦风老照片馆、卢天恭先生、吴炜先生、徐家宁先生、王烁女士、张晓寅女士对本文的无私支持。)

在天安门华表下参加庆祝活动的北平民众 1949年2月9日 高帆 摄