袁毅平:影像记忆70年

2020-11-02朱炯

朱炯

照相馆时期的袁毅平 上海 1939 -1949年

袁毅平先生是中国摄影界最有名望的老前辈之一,他在摄影创作、摄影杂志编辑与管理、摄影理论、影像评论、摄影教育、摄影活动组织与管理等多领域全方位地勤奋工作,为中国摄影事业的发展付出了自己一生的努力。

1926年,袁毅平出生于江苏常熟鹿苑(今属张家港)。14 岁开始在上海照相馆学习人像摄影,成为一名职业的照相馆摄影师。1949年追求进步的袁毅平将自己名字改为“毅平”,离职后参加中国人民解放军西南服务团,随部队到达重庆,担任《新华日报》摄影记者,拍摄了社会主义新中国最初的建设与发展。1955年,袁毅平调入《人民日报》担任摄影记者,在五年期间拍摄了中国社会多个层面的事件与活动。

1957年,袁毅平调入中国摄影学会,开始了他人生最重要的摄影杂志、摄影理论的工作阶段。袁毅平参与了《大众摄影》《中国摄影》的创办,从编辑到主编,一直到1990年退休,他的工作重心都是杂志。也正是这个平台,让他跨越半个世纪与各个层面的中国摄影人打交道。他曾为李前光、王文澜等诸多今天摄影界的名师、大家选登了他们人生的第一张照片。

推土 1969年 袁毅平 攝

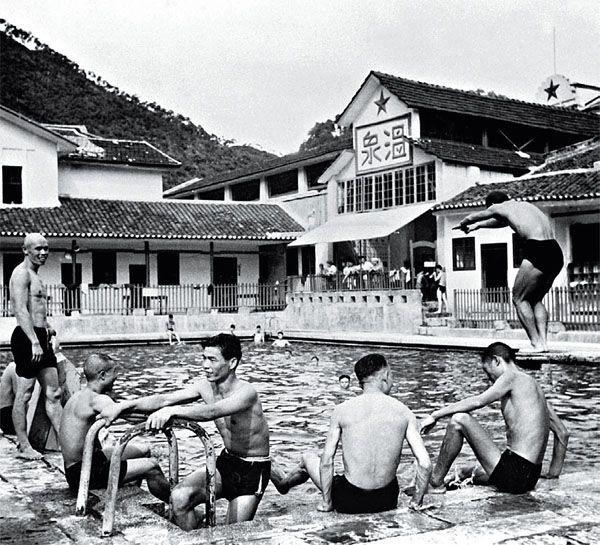

重庆的南温泉,搬运工人的福利 1953年 袁毅平 摄

20世纪60年代起,袁毅平转向了思辨的摄影理论的研究。他自觉地学习文艺理论,自觉地认识到理论对实践的价值与意义,向著名文艺理论家王朝闻学习,探寻中国摄影民族化的美学理论及摄影艺术主观与客观的关系等文艺理论课题。

1980年至1988年期间,他共主持了四届全国摄影理论年会,与会者们曾就“主旋律”和“多元化”的关系等时代话题展开了积极争论。袁毅平以开放的思想、宽广的胸怀、谦逊的品格为中国摄影理论、评论与实践的发展开拓了疆土,并努力营造了良性的讨论空间。他本人的摄影理论、评论文章数量较多,结集为《袁毅平白话》出版。起这样的书名,足见他的谦逊。其实袁老对中国摄影界熟知,懂得白话更能让大家听得进去,这也是他推进摄影评论与理论的一种策略吧。

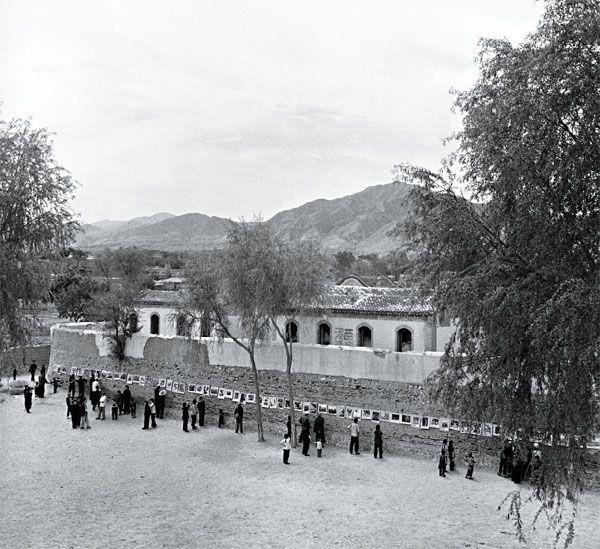

送文艺下乡展览 1963年 袁毅平 摄

作为摄影师的袁毅平,作品《东方红》1961 年入围全国摄影艺术展,并在当年被印成海报、明信片全国发行,获得了巨大的成功。在之后的30余年中,《东方红》参加各种重要展览,获得无数奖项。这幅作品成为社会主义象征主义的摄影代表。

2006年,《东方红》在华辰2006秋季拍卖会上成功拍卖,成为首批进入艺术拍卖市场的红色影像之一。华辰影像又于2008年、2009年、2011年共4次成功拍卖《东方红》,并于2011年在中国艺术市场滑坡的情况下,拍卖出了9.2万的最高价。2011年,新华社中国照片档案馆主持的“国家典藏”项目以及中国摄影家协会都对这幅作品做了典藏。由此可见《东方红》作品在艺术品收藏领域也获得了斐然的成绩。

东方红 1961年 袁毅平 摄

《东方红》在1962年全国摄影艺术展展出效果

袁毅平一生中最重要的作品是《东方红》,除此之外他的摄影创作积累丰厚,却常年被封存,一旦挖掘出来,令人惊喜至极。2014年,在中国摄影家协会“中国摄影文化抢救项目”中,协会理论部在中国文联的指导下,与北京电影学院合作,对袁毅平进行了深入的口述采访和资料、照片整理。经过一年多的努力,我们将袁毅平1万多张照片进行了归纳、编辑,最终整理出200张作品。2014 年分别在北京的中国摄影展览馆和平遥国际摄影节举办了“往事散记——袁毅平摄影回顾展”“被遗忘的影像记忆——袁毅平摄影”两次大型展览,并由中国摄影出版社出版了《被遗忘的影像记忆——袁毅平摄影》一书。

当年的研究报告作了如下总结:

在袁毅平众多身份中,我们首先应该全面肯定和充分展现的是他作为摄影师的一面,这也是他之后从事编辑、摄影理论与批评研究、行业领导等领域工作重要的出发点和依据。我们希望向公众呈现出的摄影师袁毅平,是一位经过七八年上海照相馆训练,具备了良好的视觉专业素养,又在社会主义建设初期经历了八年新闻摄影记者生涯的锤炼,练就了摄影的选题意识、影像与社会和历史的相互作用意识。

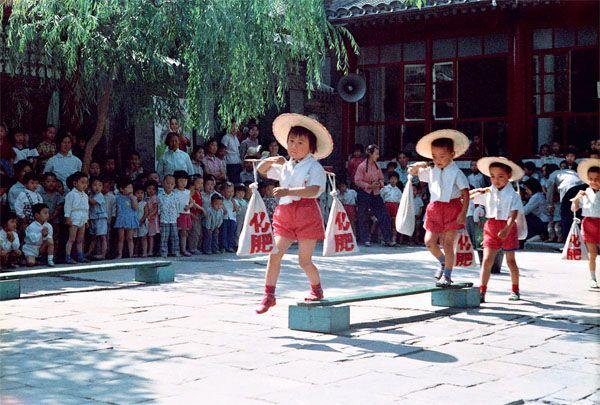

袁毅平在20世纪50年代末之后转型为摄影刊物的编辑,他会不自觉地以专业的素质与精神,进行非专业目的的拍摄。他的大部分照片不是为了发表,不直接服务于国家意志的传播。他的拍摄动机出自于一种自觉,是认为应该拍摄。他的七组近百张核心影像作品包括:1962年江苏省苏州甪直村,三年自然灾害后期农村面貌的社会调查;1963年河北涿鹿县“送文艺下乡”影展;1964年至1965年山东曲阜焦河大队“四清运动”面貌;20世纪50年代十三陵水库等水利建设和60年代工业生产;20世纪50年代至世纪末天安门广场的活动与人的面貌;1966年拍摄阿尔巴尼亚;1969年天津“五七干校”等等。

袁毅平1958年进入中国摄影学会工作后的十年期间,是他摄影创作最成熟的时期。其影像摆脱了新闻宣传的实用目的,又与时代紧密结合,与现实真切相连。袁毅平捕捉到那个时代与人的双重存在。20世纪60年代人们的朴素面容,透露出单纯而发自内心的情怀。他的照片带给我们一种陌生感,这个陌生感包括过去时代人的面貌和情感的陌生感,也包括我們熟悉的关于过去的影像,多是那些把革命和政治强化的视觉形象。他的照片画面结构结实,视觉新鲜,具有较强的审美性。这些重现历史的碎片影像,显影出了社会主义建设初期中国人真实、可感的精神面貌。

甪直少女 1962年 袁毅平摄

我们的研究认识到,自20世纪50年代至21世纪初中国摄影发展的历程中,袁毅平具有多重身份:摄影师、编辑、摄影理论研究者、摄影批评人、摄影协会领导者、摄影活动组织者。时间将袁毅平与摄影编织成了一个实心球,从照相馆人像摄影扎实训练起步,到职业新闻摄影的锤炼,进一步以编辑的视点审视和评价影像,进而研究摄影的理论与美学。袁毅平作为在摄影的自觉实践中成熟起来的领导者,参与摄影行业政策、规范的制定与决策、执行与推广。袁毅平为人谦逊、温和,待人热情,德高望重的他是中国摄影界的一棵常青树。

袁毅平先生虽然离世了,但是他给中国摄影留下了宝贵的财富,为中国摄影发展打桩建基,做出了不可磨灭的贡献。袁老一生勤勉、谦和,他以一颗赤子之心,踏着时代的步伐,走完了奋斗的一生。

愿敬爱的袁老安息!

阿尔巴尼亚农妇 1966年 袁毅平摄

得知袁毅平逝世的消息后,摄影各界人士通过简短的文字回忆着与袁老的交往,表达着深深的怀念与送别之情。

袁老是中国摄影家协会的老领导,1983年我大学毕业入职《大众摄影》杂志的时候,虽然同在一层楼办公,但不常相见,更多的是仰视。记得唯一一次谈话,是因为自己遇上了一件深感委屈的事情。在袁老仅容得下两把座椅的办公室里,他说情论理,解我心头之困,令人释然。

2008年我调任协会工作时,袁老已离休多年,但总感觉他一直在我们的身边。因为他心心念念的都是摄影的事、摄影的人。每每前往看望,他说不尽的是摄影的历史与未来,对组织与朋友道不尽的是感谢与思念。今年五月新冠疫情期间,我代表协会看望生病的袁老,进门时,居然忘了摘下口罩与墨镜,就与袁老攀谈起来。同事们开玩笑问他:她是谁呀?袁老顽皮地说:她是我们的领导!

未曾想到,思维依旧清晰的袁老,突然就离开了我们,但他的温良、仁爱,将永远温暖着我们的人生。

——高琴 中国摄影家协会秘书长

2004年来北京,第一次采访的摄影家就是袁老,当时袁老在涵芬楼做讲座,主讲“摄影作品的创作与欣赏”。当时袁老已年近八旬,讲座后,不辞辛苦又和我聊了两个多小时,讲拍摄《东方红》的经历,讲在《新华日报》的前后,讲中国摄影学会的筹办与恢复,讲在“五七干校”的经历,还给了我很多鼓励和期许。

感念至今,袁老千古!

——张宇 中国民族文化出版社副社长

袁毅平作品《冬韵》《知秋》《融雪》

半个世纪以来,在潮起潮落、风风雨雨的摄影战线上我追随袁老一路同行,尽管我们是师生关系,但他质朴坦诚,可以相互敞开心扉交流,使我更深入地了解他的抱负、追求以及承受的心理压力。从外表看,他为人低调、彬彬有礼,是个斯文谦虚的知识分子,长期接触就发现他内心不乏激情和倔强。如拍摄《东方红》,前后苦干等候两年半,充分体现出他的韧劲,他具有鲁迅先生所倡导的“锲而不舍”精神。他对待学术的原则问题立场坚定,从不随大溜、瞎跟风。如袁老在20世纪70年代对“四月影会”的肯定、90年代对新闻摄影造假的谴责;再如他提倡摄影艺术“多样化发展”的主张,虽也一度受到摄影界有些人质疑,但仍可泰然处之,坚持真理。从多次摄影课题的论战中,我看到了袁老在学术上保持不唯上、不唯书、实事求是的可贵品格。

袁毅平老师一生创作和立言颇丰,他的作品、艺品、人品有口皆碑,真是足智多谋、知行全才的摄影界良将和高参。他把一生奉献给了摄影,燃烧自己照亮了我们前进的道路,最终积劳成疾离开了我们。我们不得不惋惜地惊叹:中国摄影界需要袁老这样的高人指点,先生何急走?

当下,我们摄影后辈应该好好向袁老学习,继续完成他未完成的事业!

——杨恩璞 北京电影学院教授、华光职业学院名誉院长

1963年,为响应“把社会主义的文艺送到农村去(文艺下乡)”的号召,我和袁毅平、王发瑭携带历届全国影展的作品到河北涿鹿县农村为农民展出,走了三四个公社,回来我写了篇报道,他帮着修改润色了很多才发表,刚到协会工作时,我文笔不好,他给了我很多帮助。他生前我曾为他拍过一些照片,已经洗好,本想去送给他,可他却离开了。

——佟树珩 《大众摄影》原主编

2011年5月8日,在北京和袁老最后一次相聚,有人说我俩长得像两兄弟。像兄弟,是朋友,他也是我的老师。我进入摄影理论界,他多有提携。1985年,我的第一本论文集《摄影美的演替》是他让给我的辽宁美术出版社的出版指标,他写的序言。

时隔18年(2004年),我的第二本论文集《摄影美的本性与创造》,也是他写的序言。对我的摄影艺术观有全面、精到的论述,多有褒奖。知我者,毅平兄也!他堪称中国摄影理论的奠基者、领军人物。呜呼哀哉,生也有涯,奈何!袁老之风,山高水长!

——丁遵新 摄影理论家

袁老为人谦和,治学严谨,笔耕不辍,德高望重,曾任中国摄影家协会副主席,气势磅礴的摄影作品《东方红》是他的代表作之一。他的离去是中国摄影界,尤其是摄影理论界的重大损失。

犹记得他身体还好的时候,每年都会给朋友们包括我们后辈寄出贺年片,亲笔签名,在信封上亲笔书写收信人姓名和地址。认识袁老三十多年,惊悉噩耗,深为痛失良师而悲。一代宗师典范永存,愿袁老一路走好!

——曾家杰 香港摄影家

2010年,平遥国际摄影大展设立致敬展,通过有成就的摄影家作品的展览对中国摄影史进行梳理。2014年,我们决定向袁毅平老師致敬,并邀请他莅临了现场。记得当时袁老的腿脚已经有些不好,但他仍坚持亲自来平遥与广大摄影师见面。

那天虽然布展紧张,但我还是亲自去车站接袁老。看到袁老是坐着轮椅前来的,感动和歉疚一齐上了心头。袁老却一再感谢平遥大展,那种谦和的态度使我深受感动。那一刻,像在昨天。

又在大展之时,中国摄影界却失去了一位德高望重的摄影人。

又是一个无眠的夜了。袁老,您走好!

——张国田 中国平遥国际摄影大展艺术总监

袁老是我亲近的长辈,因而有些往事我也只好和他来求证,我的提问有时直白和冒犯,袁老也总是温和地看着我,但也坦诚地对我讲。我们端坐在他的蹩仄的书房中面对面地谈话时,膝盖都会碰到一起。有次他专门约我见面,把20世纪90年代采访吴印咸老的三次录音原始资料送给了我。除了做学问的惊喜,我也会在袁老这里得到其他的力量。

2016年2月6日,除夕的前一天,是我最后一次对袁老正式采访。从他家出来后,我坐在楼下的石凳上,整理采访笔记的同时,也给自己写了一封备忘的邮件:“……很虚弱,今年摔了两次……答应春天多来聊一聊……总在问高初去哪里了,怎么听不到消息了?哦,在杭州,工作做得很好……我应该来多陪一陪他。”

——高初 中国美院中国摄影文献研究所主任

熊猫 20世纪50年代 袁毅平 摄

北京白云观游园会 袁毅平 摄

重庆101厂用废料装配成了101号机车,为国家创造了7亿元的财富。 1951年 袁毅平 摄

山东曲阜孔村焦河大队举行对敌说理斗争大会。 1964-1965年 袁毅平摄

谁走得稳 袁毅平摄

小姑娘 袁毅平 摄