4+N流程式教学模式在化学新授课中的应用

2020-11-02吴兰南

吴兰南

4+N流程式教学模式(以下简称4+N模式)改良了传统教学中部分操作性不强的步骤,具有很强的条理性,既让年轻教师能较快掌握有效的教学方法,缩短年轻教师的成长时间,也能让有一定经验的教师修正教学方式,进一步提高课堂教学质量。下面,笔者以初中化学《金属的化学性质》(第一课时)为例,谈一谈4+N模式在化学新授课中的应用。

一、基于教材和学情分析,确定课时教学目标

《金属的化学性质》是人教版化学九年级下册第八单元《金属与金属材料》的课题2,其教学内容是常见金属的3种化学性质及金属置换反应的定义;教学目标是让学生在原有知识基础上,对金属的化学性质进行较为深入、系统的学习,帮助学生构建完整的元素和化合物的知识体系;教学重点是帮助学生理解金属活动性顺序,以及利用金属活动性顺序解释一些日常生活中的化学现象,提高学生解决实际问题的能力。学好本课题还可以为学生后面学习酸、碱、盐等知识打下良好基础。

金属的化学性质是中考高频考点,值得花时间去系统构建其教学体系,帮助学生从本质上理解金属活动性顺序及其应用。该课题第一课时的重点是以实验探究为主线,引导学生学习金属与氧气、酸溶液的反应,学习探究金属活动性顺序的方法,并根据实验现象推断反应的化学方程式,从物质分类角度推导出置换反应的概念和特点。

人教版九年级上册教材关于金属可与哪些物质反应的知识相对分散,学生此前对金属化学性质的认识比较模糊,未能总结出金属化学反应的一般规律。虽然学生在日常生活中經常接触到金属,但他们没有意识去探究金属的化学性质。在本课教学中,教师应着重激发学生学习的热情和探究的积极性,让学生深入学习金属的化学性质。

根据以上分析,同时结合4+N模式的教学特点,笔者设计了如下课时教学目标:目标1,了解常见金属与氧气的反应;目标2,知道常见金属与稀盐酸、稀硫酸的反应;目标3,认识置换反应;目标4,通过实验探究,获得探索金属活动性顺序的方法。

二、教学过程

按照4+N模式“提出目标、目标逐个达成、目标检测、小结”四个教学步骤,笔者确立了“创设情境,引入新课→展示教学目标→问题引入,启发学生思考→小组合作探究→分享实验结果,达成目标1、目标2→完成化学方程式,并分析特点,归纳规律,达成目标3→总结归纳,达成目标4→检测反馈→对照目标小结所学”的教学流程。

(一)创设情境,引入新课

上课伊始,笔者呈现了一组与爆炸有关的新闻图片,创设情境,激发学生的探究兴趣。这组图片的新闻背景是,2013年7月某日,辽宁省辽中区某个体修配厂,电焊工人在焊接用水清洗后的盛装过浓硫酸的铁罐时,突然发生爆炸。随后,笔者提出问题:盛放浓硫酸的铁罐清洗后,在焊接时为什么还会爆炸?以此驱动学生的求知欲。

(二)提出目标

教学目标如同指引学生学习方向的航标。本课所设置的4个目标由浅入深、逐层推进,笔者用课件展示目标后,让学生齐读教学目标,做到对本课的学习内容心中有数,然后再进入下一个教学环节。

(三)逐个落实教学目标

《金属的化学性质》(第一课时)是一节以实验为主的新授课,在这样的课堂中,我们通常会碰到如下问题:在什么知识点上进行实验?是用演示实验,还是用学生分组实验?如何设计实验目标,如何突破重难点?实验是否存在安全隐患?针对这些问题,笔者在运用4+N模式进行教学时,总结出了一套比较有效的教学方法。

1.从生活实际出发设计实验方案,达成目标1、目标2。由于学生在生活中可能看到过镁、铝、铁、铜等金属与氧气发生化学反应的现象,加上之前学习过镁、锌与稀盐酸、稀硫酸反应的反应式和反应性质。于是,笔者将目标1和目标2以问题串的方式进行了有机融合。具体操作如下。

师:老师这里有4种大家很熟悉的金属,根据你们的生活经验,你认为哪种金属最活泼?

生1:镁。

生2:锌。

师:还有不同看法吗?

学3:铁。

师:你们都说出了自己的看法,可是,到底哪一种金属最活泼呢?我们知道,化学是一门以实验为基础的学科,下面我们就用实验来比较一下一些常见金属的活动性。

师:请看屏幕,这里有两组实验器材,其中一组有镁、铝、铁、铜、镊子、砂纸,另一组有镁、锌、铁、铜、稀盐酸或者稀硫酸、镊子、试管。先请各小组任选一组器材,讨论后拿出实验方案。在设计实验过程中,如果遇到困难,可查看课本第9至10页,也可以向老师提问。

在学生讨论实验方案时,教师先通过巡堂查看学生的进度,然后拍照并上传学生设计的方案,最后请学生代表分享其思考过程,将话语权交给学生,由学生教学生,教师在其中起着穿针引线的作用。

学生讨论结束后,教师以课件呈现第一组的设计方案:使用砂纸,打磨同样大小的镁、铝、铁、铜,观察金属表面是否有变化。

师:这组同学运用了金属和什么物质发生反应来设计实验?

生:金属与氧气反应。

师:这组同学通过金属与氧气的反应来初步判断金属的活动性。

师:还有不同的方案吗?

第二小组上台展示本组的设计:取等量的稀盐酸或稀硫酸,插入大小相同的镁、铝、铁、铜,观察金属表面的变化。

师:这组同学运用了金属和什么物质发生反应来设计实验?

生:金属与酸反应。

笔者通过一连串有联系的问题,引导各组学生合作完成实验方案的设计并予以展示,从知识层面上顺利达成了目标1、目标2,为后面进一步推进实验做好了铺垫。

现代心理学研究表明,在学生的某种良好行为出现时,如能得到相应的认可,就会产生某种心理上的满足感与愉悦感,这种心理能够推动学生向更高层次发展。所以,笔者在学生完成方案设计的过程中,总是适时地给学生以鼓励和赞扬,以此激发学生的学习信心。

学生完成分享后,笔者马上要求学生进行分组实验。在6人小组中,2人动手实验、2人进行记录、1人负责安全和纪律、1人负责整理和发言,并限时完成实验,最后进行小组分享和展示。这既能调动学生参与实验的积极性,又能引导学生很好地将理论转化为实践,收获实验成功的喜悦。

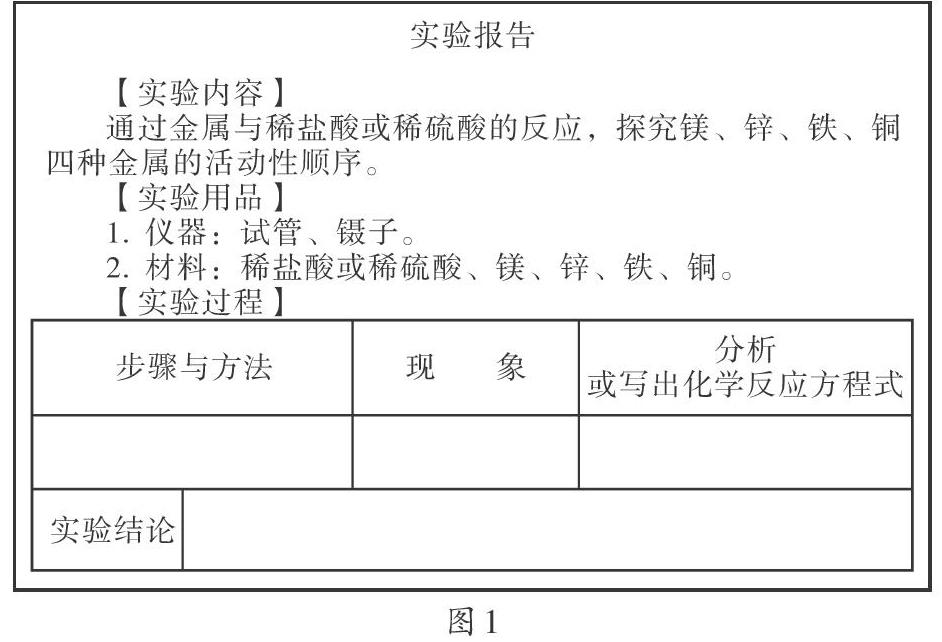

2.从物质分类出发分析反应特点,达成目标3。笔者在为学生设计的实验报告(如图1)中,特别设计了“分析或写出化学方程式”一栏,为实现目标3“分析置换反应的特点”做好了铺垫。

当学生分组完成实验并填写好实验报告后,笔者让学生进行了如下的课堂交流。

师:金属与盐酸、稀硫酸反应产生了什么气体?你是怎么知道的?

生:产生了氢气。可以根据质量守恒定律推断知道,也可以从课本中获知。

师:非常棒!请同学们仿照课本第11页金属与盐酸反应的化学方程式,在课本第10页的表中完成金属与稀硫酸反应的化学方程式。(请两名学生写出化学方程式)

师:请大家看一看这两名同学写的金属与稀硫酸反应的化学方程式,认真观察反应物和生成物的种类,找出它们共同的特点。

师:谁来谈一谈?

生:反应物为单质和化合物,生成物也是单质和化合物。

师:你观察得很仔细。像这种由一种单质和一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应叫作“置换反应”。

师:置换反应与我们前面学过的化合反应、分解反应和今后将要学到的复分解反应一样,都是化学的基本反应类型。

教学中,笔者通过问题引导学生进行思考,让学生学会自主分析、归纳总结,教学效果良好,学生很快就能得出置换反应的概念和特点,轻松地完成了目标3的学习。

3.从整理所学出发反思归纳方法,达成目标4。通过目标1、目标2的达成,学生基本了解了利用金属与氧气的反应、金属与稀酸的反应来初步判断金属活动性顺序。此时,教师只需适当点拨,就可以达成目标4。

师:在金属与稀盐酸、稀硫酸的反应中,同学们发现镁、锌、铁、铜谁最活泼?谁最不活泼?你是怎么判断出来的?

生:镁最活泼,因为镁与稀酸反应最剧烈,同等情况下产生氢气的速率最快。铜最不活泼,它放入稀酸中没有明显现象。

师:由此,你可以得出判断金属活动性顺序的方法是使金属与什么物质反应?看什么现象?

生:金属与稀盐酸、稀硫酸反应,看是否有反应,有反应的则看反应的剧烈程度或产生气体的快慢。

师:金属与氧气的反应能否用于判断金属活动性顺序?如何判断?

生:能,主要看反应条件及反应的剧烈程度。

师:由此可知,可用于判断金属活动性顺序的方法有哪些?

生:金属与氧气反应、金属与稀盐酸或稀硫酸反应。

用任务驱动引导学生学会整理所学、反思归纳,获得新知。只有从生活实际、动手实践、整理和归纳中得来的知识,才能让学生印象更深刻。

(四)目标检测

检测是最快捷的教学反馈方式。在本节课中,笔者的检测方法主要有两种。

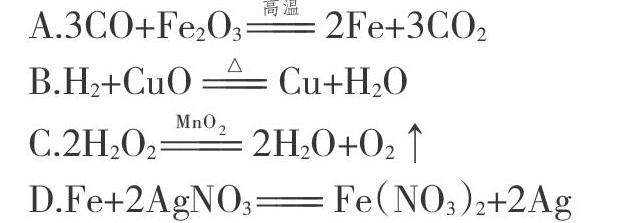

一是有针对性的练习。让学生分析常见的化学方程式,能够检查学生学习置换反应知识的情况。而且,在本节课中学生初步学会了判断金属活动性顺序的方法,在设计习题时教师要充分考虑适宜性、针对性和层级性。为此,笔者设计了如下习题:

1.铝的化学性质比较活泼,为什么铝制品却很耐腐蚀?

2.X、Y、Z是三种金属,将它们分别放在稀硫酸中,发现Y、Z表面有气泡,Y表面产生气泡的速度比Z的速度快,X没有变化,则三种金属的活动性顺序由强到弱为 。

3.下列化学变化属于置换反应的有( )。

A.3CO+Fe2O3[ 高温 ]2Fe+3CO2

B.H2+CuO[ △ ]Cu+H2O

C.2H2O2[ MnO2 ]2H2O+O2↑

D.Fe+2AgNO3[ ]Fe(NO3)2+2Ag

二是抛出问题,引导学生思考并回答,以此检测学生掌握知识的情况。例如在本节课中,笔者最后提问:“你认为上课初老师给出的新闻里提到的铁罐爆炸的原因是什么?”经过一番讨论之后,学生得出答案:罐体不是耐腐蚀的金属,与稀硫酸反应产生氢气,氢气与空气混合,罐体空间有限,焊接时产生明火,引发爆炸。通过这样一个简单的问题,既检查了学生对所学知识的掌握程度,又实现了教学设计上的前后呼应。

三、小结

设计“小结”环节,旨在让学生对所学知识进行归纳,同时反省自身的学习过程。为了发挥该环节的教学作用,笔者采用了“请同学们对照目标静心梳理一下本节课的收获”的提示,有指向性地指导学生进行知识小结,同时引导学生提出疑惑,并适时提供帮助。教学中,教师应根据教学实际、学生特点设计小结环节的形式和内容,让学生通过小结能真正学会归纳和梳理知识,进而建立知识网络,培养学生“学会学习”的核心素养。

长时间工作在教学一线的教师容易出现倦怠,尤其是初三年级的化学教师,每年都使用同样的教材,久而久之,对于同样的内容往往难以上出预期的效果。而刚入职的教师,由于缺乏经验,对教材的领会比较浅,且偏重于知识的归纳与应用,不利于培养学生的学习能力。运用4+N模式进行教学能够有效解决上述问题,让教师能够清晰地把握教学中的核心“4”,既能让课堂教学主线明确、思路清晰,又能通过“+N”的方式,加入个人对教材不同的处理、对不同教学方法的运用,使得教学设計灵动、教学效果明显。另外,运用该模式进行教学,能够充分发挥学生学习的主动性,课堂上问题的答案不是教师告诉学生的,而是学生在合作探究中寻找、发现而得出的,很好地实现了“学生学得轻松,教师教得有法”的目标。

参考文献:

[1]洪春玲.创设有效情境,提高教学实效[J].知识文库.2019,(15).

[2]莫雷.教育心理学[M].北京:教育科学出版社,2007.

[3]刘玉静,高艳.合作学习的教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2014.

(责编 蒙秀溪)