防治山东省特色小宗作物冬枣炭疽病试验研究

2020-11-02张国福温胜芳李晓军

张国福,温胜芳,范 昆,付 丽,李晓军,金 岩*

(1.山东省农药检定所,山东 济南 250100;2.山东省果树研究所,山东 泰安 271000;3.山东农业大学植物保护学院,山东 泰安 271018)

冬枣是我国30多个鲜食枣中品质最好的品种之一,有“活维生素丸”、“百果之王”、“世界第一果品”之称,主要分布于山东、河北、山西、陕西等地[1-2]。近年来冬枣作为一项高效、优质、富有特色的产业迅猛发展,成为了冬枣种植地农民奔小康的支柱产业之一。随着种植面积的不断增加,冬枣病虫害的发生程度有逐年加重的趋势,严重影响了冬枣的产量、质量[3],因此在冬枣病虫害防治中选择高效、安全的农药品种具有良好的环境效益和经济效益。调查发现,冬枣从萌芽到休眠一个生长周期内主要病害有炭疽病、锈病、褐斑病、黑斑病、轮纹病、缩果病等,其中炭疽病是为害程度最严重的病害之一[4-5]。

冬枣炭疽病俗称雪花病、黑皮病,其病原菌是胶胞炭疽菌(Colletotrichumgloeosporioides),属半知菌亚门,主要为害果实,也可为害枣吊、枣叶、枣头及枣股。受害果面出现褐色斑点,后不断扩大,斑外有淡黄色晕环,最后发展为圆形、椭圆形、不规则病斑,呈黑褐色并凹陷。田间生产中防治冬枣炭疽病,种植户多采取农业防治、物理防治、生物防治以及化学防治等措施,其中以化学防治为主[6-7]。本研究开展了450g/L咪鲜胺水乳剂和430g/L戊唑醇悬浮剂防治冬枣炭疽病的室内活性测定试验、安全性试验以及田间药效试验,以期为评价防治冬枣炭疽病有效、安全的农药品种提供相关的田间防治技术依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料 供试菌种:冬枣炭疽病菌从冬枣试验田炭疽病发病病株上分离得到, 采用常规 PDA 培养基进行纯化培养并分离鉴定,鉴 定 为 胶 孢 炭 疽 菌(Colletotrichumgloeosporioides)[8-9]。

供试植物:沾化冬枣、长红枣和金丝小枣3个主栽品种进行药剂安全性试验,树龄9年,试验区果树生长基本一致。

试验场地:山东省肥城市安庄镇山东省果树研究所试验基地;天津市西青区张家窝镇高家村;河北省沧县大官厅乡吕寺村。

1.2 试验药剂 97%咪鲜胺原药;450g/L咪鲜胺水乳剂;96%戊唑醇原药;430g/L戊唑醇悬浮剂。

将97%咪鲜胺原药、96%戊唑醇原药配成1%乳油母液,其中乳化剂含量5%,另配5%乳化剂二甲苯乳油作为助剂对照备用,于冰箱中4℃下贮藏备用,使用时以无菌水稀释至适当浓度。

1.3 试验方法

1.3.1 室内活性测定试验 采用菌丝生长速率法测定2种杀菌剂对冬枣炭疽病菌的抑制作用。将冬枣炭疽病菌于PDA培养基上26℃预培养5d,用直径7mm的打孔器在靠近菌落边缘的同一圆周上打取菌饼,接种到含有不同药剂浓度的培养基平板上(咪鲜胺:0.078 13、0.156 25、0.312 5、0. 625、1.25、2.50mg/L;戊唑醇:0.312 5、0. 625、1.25、2.5、5.0、10.0mg/L),每皿一片,置于26℃恒温箱内培养5d,用十字交叉法测定各处理的菌落生长直径,以清水为对照。每浓度处理重复4次。通过菌丝生长抑制概率值和药剂浓度对数值之间的线性回归分析,求出各药剂对菌株的有效抑制中浓度(EC50值)、置信区间及相关系数(r)[ 10-11]。

1.3.2 作物安全性试验方法 试验设450g/L咪鲜胺水乳剂 1 000、500、250倍液3个剂量,430g/L戊唑醇悬浮剂 2 000、1 000、500倍液3个剂量,以不喷药为对照,共4个处理,每2株树为1小区,随机区组排列,重复4次。全树均匀喷雾施药,叶片、果实、枝干均匀着药,稍有药滴下淌为度。分别在枣树幼果和果实膨大期各施药1次,共施药2次。分别对沾化冬枣、长红枣和金丝小枣3个品种进行试验。

定性调查:枣树幼果期施药,药后1、3、5、7、10d,果实膨大期施药,药后1、3、5、7、10、14、21d,定性观察枣树的嫩梢、叶片和果实,是否有变色、坏死、萎蔫、畸形、生长延缓、锈斑等药害症状。

定量调查:成熟期,每树按东、南、西、北、中(上)5个方位,随机采摘10个枣,计50个枣,每小区共100个枣并称重,计算平均单果重。

1.3.3 田间药效试验方法 使用机动喷雾器全树均匀喷雾,要求施药量以叶片、枣果湿润,着药均匀,稍有药滴下淌为度。试验药液浓度(表1),每2株树为1小区,随机区组排列,重复4次。于冬枣炭疽病发病前或者发病初期开始施药,每次施药间隔10~14d,共施药3次。

表1 试验处理设计

每树按东、南、西、北、中(上)五个方位各随机取一枣股,随机抽查30个枣果,每树150个,每小区共300个果实,记录每果实发害级别。0级:枣果无病疤;1级:枣果有较小病疤1~2个;3级:枣果有较小病疤3~5个;5级:枣果有较小病疤5个以上,或面积占果面10%以下;7级:枣果有较小病疤5个以上,或面积占果面11%~25%;9级:枣果有较小病疤5个以上,或面积占果面26%以上。

1.4 数据统计与分析 调查结果按下列公式进行统计。

试验数据均由Microsoft Excel 2003、DPS数据处理工作平台进行统计分析,计算毒力回归式、EC50值及相关系数。

2 结果与分析

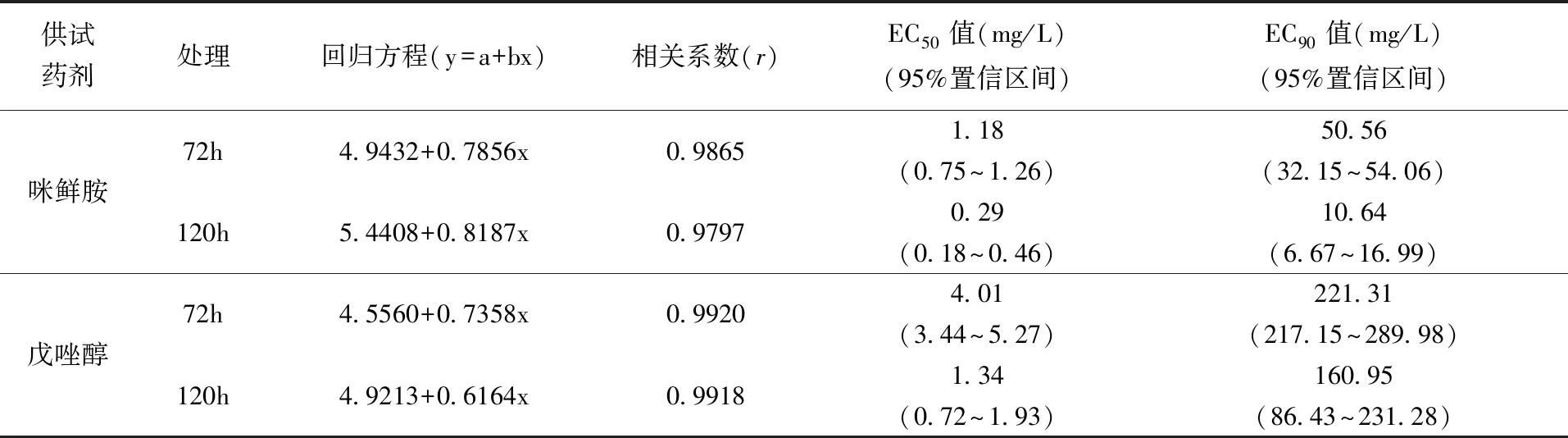

2.1 室内活性测定试验结果

表2 咪鲜胺和戊唑醇对冬枣炭疽病菌的生物活性测定结果

(表2)可以看出:咪鲜胺和戊唑醇对冬枣炭疽病菌均具有较高的生物活性,EC50值分别在0.29~1.18mg/L和1.34~4.01mg/L范围内。咪鲜胺和戊唑醇能够有效的抑制冬枣炭疽病菌菌丝的生长,可以作为田间防治冬枣炭疽病的药剂。

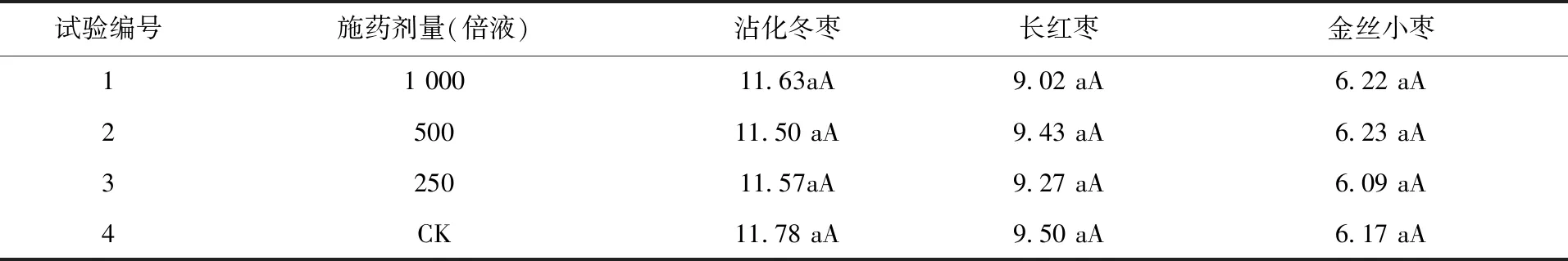

2.2 作物安全性试验结果 在450g/L咪鲜胺水乳剂 1 000、500、250倍液3个试验浓度剂量下,定性调查结果显示,沾化冬枣、长红枣和金丝小枣3个品种均未发现有变色、坏死、萎蔫、畸形、生长延缓、锈斑等药害症状。定量调查结果显示(表3),对沾化冬枣、长红枣和金丝小枣3个品种的平均单果重无影响。综上分析认为:450g/L咪鲜胺水乳剂对枣树安全,安全系数为400%。

表3 450g/L咪鲜胺水乳剂对枣果大小(平均单果重)影响安全性试验结果

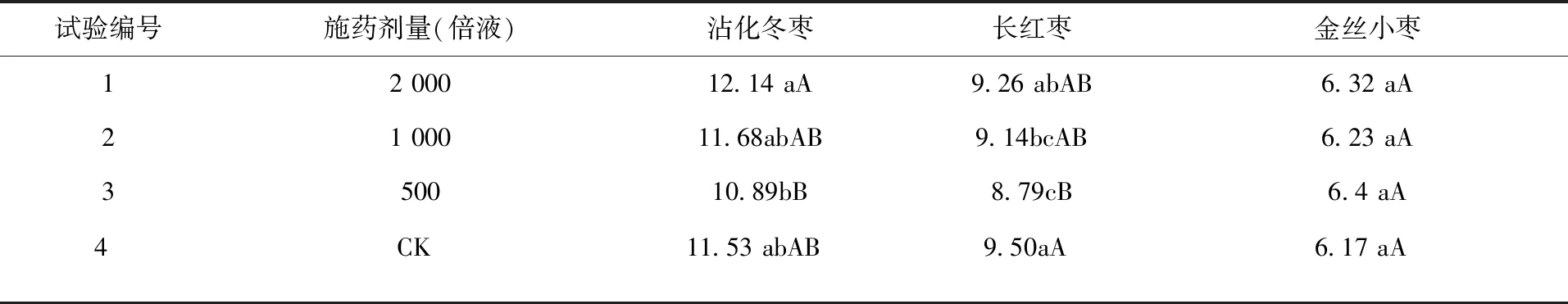

在430g/L戊唑醇悬浮剂 200、100、500倍液3个试验浓度剂量下,定性调查结果显示,500倍液处理区在3个品种的嫩叶上均发现,药后5d产生叶片向内卷现象,但观察21d逐步恢复,其他2个处理表现较轻,未发现对沾化冬枣、长红枣和金丝小枣3个品种有变色、坏死、萎蔫、锈斑等药害症状。定量调查结果显示(表4),500倍液处理下沾化冬枣、长红枣的单果重变小,对金丝小枣的平均单果重无影响,其他2个处理对3个品种的平均单果重无影响。综上分析认为:430g/L戊唑醇悬浮剂对枣树安全,安全系数为200%。

表4 430g/L戊唑醇悬浮剂对枣果大小(平均单果重)影响安全性试验结果

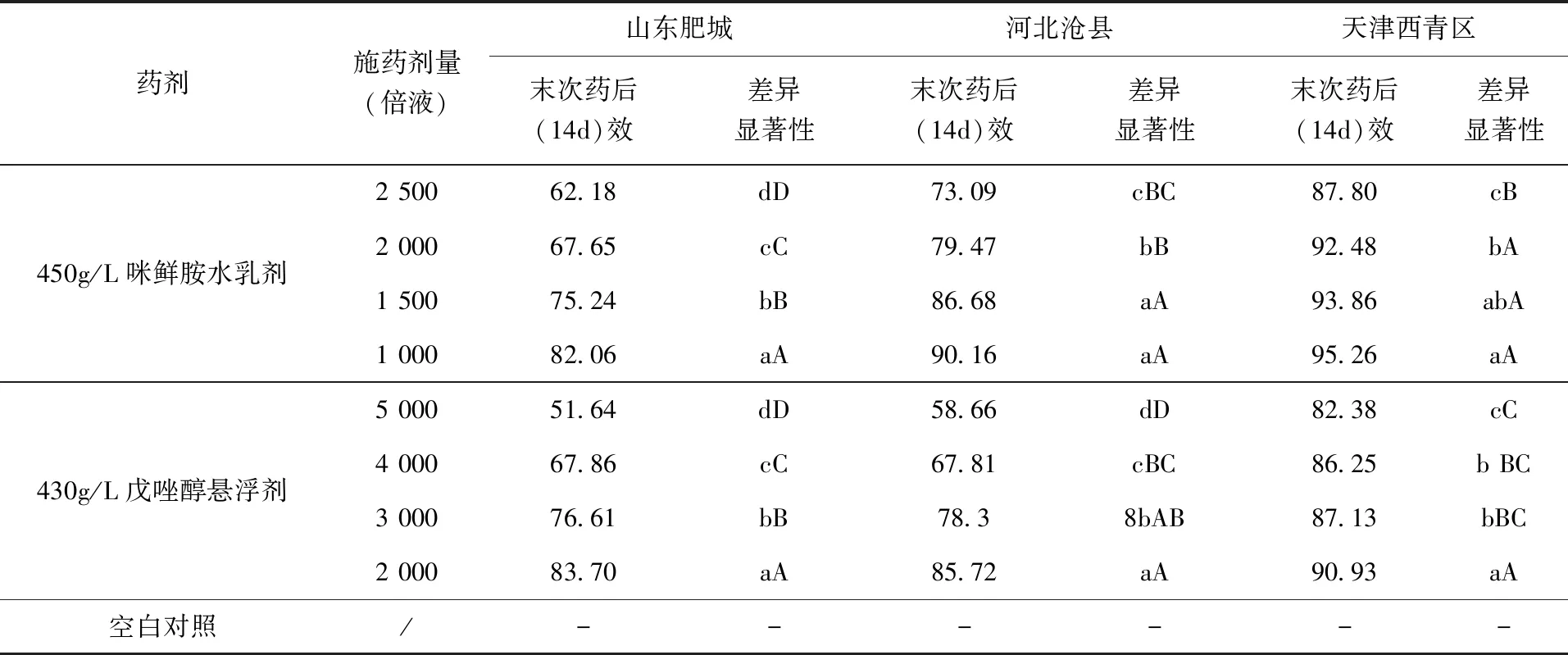

2.3 田间药效试验结果 450g/L咪鲜胺水乳剂防治冬枣炭疽病田间药效试验结果表明(表5):3个试验地中450g/L咪鲜胺水乳剂对冬枣炭疽病均有较好的防治效果,末次药后14d防效在62.18%~95.26%,且随着施药剂量的增加,防治效果不断提高。3地试验结果中天津西青区试验点防效最高,平均90%左右,其次是河北沧县试验点,平均防效80%左右,山东肥城试验点防效最低,平均防效75%左右。

430g/L戊唑醇悬浮剂防治冬枣炭疽病田间药效试验结果表明(表5):3个试验地中430g/L戊唑醇悬浮剂对冬枣炭疽病均有较好的防治效果,末次药后14d防效在51.64%~90.93%,且随着施药剂量的增加,防治效果不断提高。3地试验结果中天津西青区试验点防效最高,平均85%左右,其次是河北沧县试验点,平均防效80%左右,山东肥城试验点防效最低,平均防效75%左右。

表5 450g/L咪鲜胺水乳剂和430g/L戊唑醇悬浮剂防治冬枣炭疽病田间药效试验结果

3 结论与讨论

咪鲜胺是一种广谱杀菌剂,对由子囊菌和半知菌引起的病害具有明显的防效,戊唑醇是一种高效、广谱的三唑类杀菌剂,能够有效防控多种高等真菌性病害,2种药剂杀菌机理为抑制病原菌麦角甾醇的生物合成,可见2种药剂用于防治冬枣炭疽病具有一定的理论依据。本研究室内活性测定试验表明,咪鲜胺、戊唑醇对炭疽病病菌具有较高的活性,EC50值(120h)分别为0.25mg/L、0.81mg/L,与王妮等[12]和汪筱雪等[13]的研究结果一致, 说明咪鲜胺、戊唑醇用于防治冬枣炭疽病具有较好的潜力。安全性试验结果表明,咪鲜胺和戊唑醇对冬枣树均有较好的安全性,安全系数分别为400%和200%,450g/L咪鲜胺水乳剂对冬枣树的安全性高于430g/L戊唑醇悬浮剂,戊唑醇具有一定抑制作物营养生长的作用,田间使用时不得超量使用。田间药效试验结果表明, 450g/L咪鲜胺水乳剂试验剂量下防效在85%左右,430g/L戊唑醇悬浮剂试验剂量下防效在80%左右。综上各项试验结果证实,450g/L咪鲜胺水乳剂和430g/L戊唑醇悬浮剂用于田间防治冬枣炭疽病是可行的。因此,推荐在冬枣谢花坐果后(炭疽病发病前或初期)使用430g/L戊唑醇悬浮剂100~200倍液或者430g/L戊唑醇悬浮剂2 000~4 000倍液,间隔10d右施药1,连续施药3次,可有效防治冬枣炭疽病的危害。

冬枣炭疽病是冬枣上的主要病害,防治不当往往引起枣树大量落果和落叶,严重影响冬枣的产量、品质和商业价值[3]。因此,在冬枣栽培管理中要熟练掌握冬枣炭疽病发病规律、熟识用药关键时期,预防为主,防治结合。本研究通过开展咪鲜胺和戊唑醇2种药剂防治冬枣炭疽病的各项试验,证明了使用这2种药剂防治冬枣炭疽病是安全有效的。调查发现,冬枣炭疽病发生范围逐年扩大,且呈现病情加剧的趋势,目前已取得国家登记的“合理、合法”农药品种仍然较少,在田间防治中不乏滥用、乱用农药的现象发生,不仅影响冬枣的安全生产,而且也会加剧病虫害抗药性的发生。因此,要不断加强对种植户的技术培训,通过掌握合理的施药时期、施药剂量以及不同作用机理的药剂轮换使用等,使得农药产品更好的发挥作用,从而有效控制冬枣炭疽病的发生和蔓延。