美俄潜载弹道导弹水下发射技术发展现状与特点分析

2020-10-31汪太琨隋九龄强新伟沈百梁白建强

汪太琨,隋九龄,强新伟,沈百梁,白建强

(1. 中国船舶集团公司第七一三研究所,河南 郑州 450015;2. 河南省水下智能装备重点实验室,河南 郑州 450015)

0 引 言

潜艇作为武器水下发射平台,具有生存能力强、隐蔽性好、机动性高、部署灵活的特点。将潜载弹道导弹部署于潜艇平台,能够增加攻击突然性、提升武器突防能力,提高执行作战任务成功率。

导弹水下发射技术作为潜载弹道导弹武器的关键技术之一,受到世界各国的高度重视。目前国际上掌握该项技术的国家只有美、俄、英、法、中、印度、朝鲜等7国[1-3]。其中美俄技术发展最快,并且均形成了较为完善的技术体系,共同代表着目前导弹水下发射技术的最高水平。

1 美俄导弹水下发射技术发展历程

1.1 美国

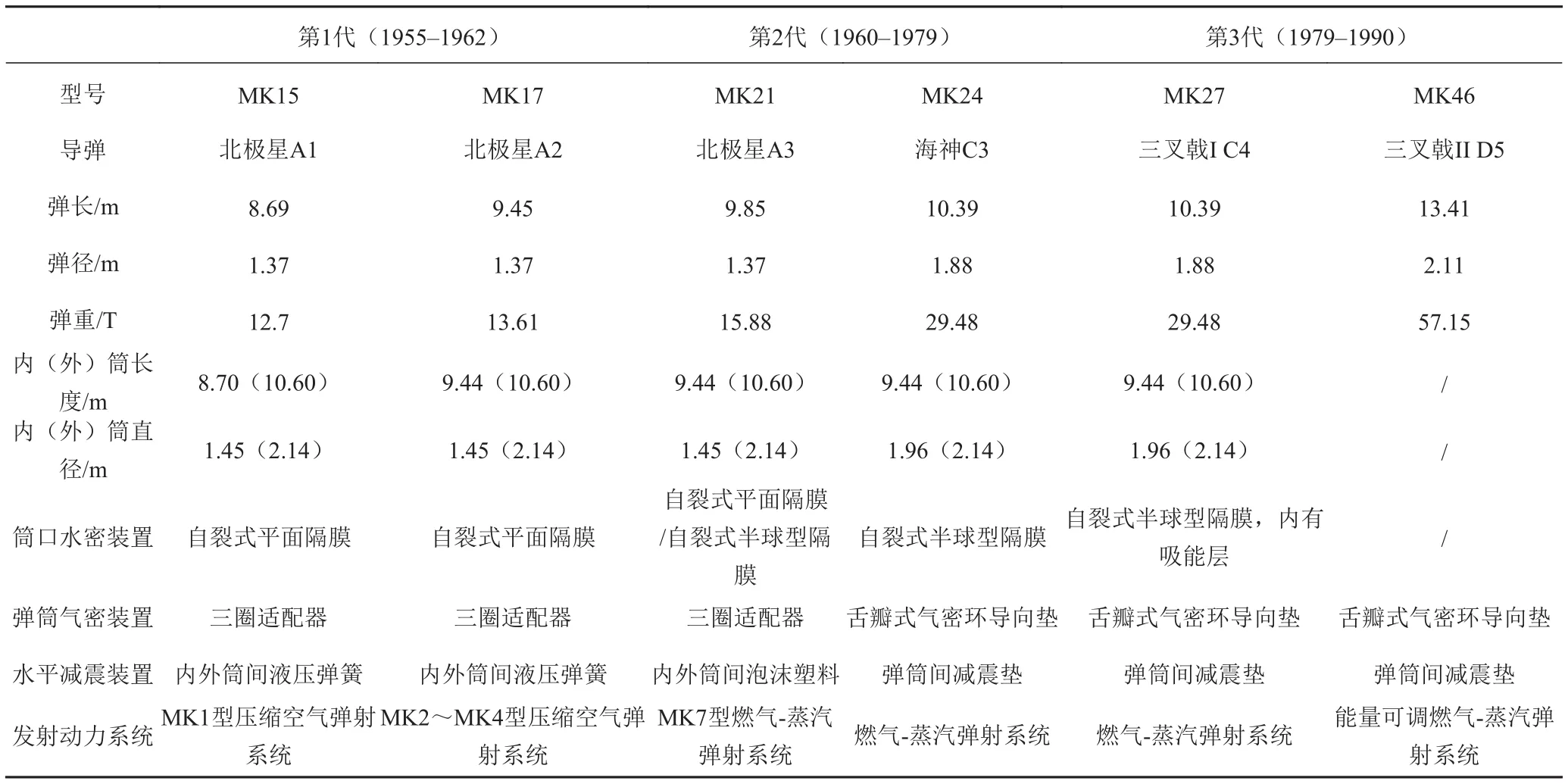

美国的潜载弹道导弹水下发射技术根据其技术特点与代际特征可划分为3代[4-5]。

美国第1代导弹水下发射技术的代表装备包括2型发射装置(MK 15,MK 17),装备于两级潜艇(“乔治·华盛顿”级、“伊桑·艾伦”级),用于两型潜载弹道导弹发射(“北极星A1”、“北极星A2”)。第1代导弹水下发射技术研究的核心问题是如何实现潜载弹道导弹水下发射的基本功能。通过创造性地运用压缩空气冷弹射、自裂平膜、适配器等技术,实现了该目标。但压缩空气弹射系统结构复杂、体积庞大,平膜导致发射装置轴向空间利用率偏低等问题非常突出,对第2代导弹水下发射技术研究提出了迫切需求。

表1 美国潜载弹道导弹水下发射技术发展历程Tab. 1 The development history of underwater launch technology of SLBM in the USA

美国第2代导弹水下发射技术的代表装备包括两型发射装置(MK 21,MK 24),装备于两级潜艇(“拉斐特”级、“俄亥俄”级),用于三型潜载弹道导弹发射(“北极星 A3”、“海神 C3”、“三叉戟I”C4)。第2代导弹水下发射技术通过采用固定能量燃气-蒸汽弹射、自裂半球形隔膜等技术,有针对性地解决了第1代水下发射技术中的突出问题,实现了导弹水下发射技术的完善优化。装备的实战效果良好,为美国潜载弹道导弹的连续成功发射奠定了坚实基础。但为了更加充分地发挥潜艇作战特点与优势,美国又在前两代的技术基础上,开展了第3代导弹水下发射技术研究。

美国第3代导弹水下发射技术的代表装备包括1型发射装置(MK 46),装备了1级潜艇(“俄亥俄”级),用于1型潜载弹道导弹发射(“三叉戟II”-D5(LE))。第3代导弹水下发射技术通过采用变能量的燃气-蒸汽弹射、含吸能层的分布起爆式自裂半球形隔膜以及气密环-导向垫等技术,实现了潜载弹道导弹的水下变深度发射与多发齐射。同时尝试性地开展了北极巡航、上浮等任务,为后续开展弹道导弹的极地试射奠定了基础。

1.2 苏联/俄罗斯

苏联/俄罗斯的潜载弹道导弹水下发射技术根据技术特点与代际特征也可划分为3代[6-8]。

苏联第1代导弹水下发射技术的代表装备包括1型发射装置(CM-60),装备了1级潜艇(“旅馆”级(H-I级)),用于1型导弹发射(SS-N-4“萨克”)。第1代导弹水下发射技术研究的核心问题同样是如何实现潜载弹道导弹水下发射的基本功能。但尽管苏联开展了大量的研究与试验,却只实现了导弹的水面热发射,未实现导弹水下发射的基本功能,也因此对第2代导弹水下发射技术的研究提出了极为迫切的需求。

苏联第2代导弹水下发射技术的代表装备包括3型发射装置,装备于3级潜艇(“旅馆”级(H-II级)、“扬基”级(Y-I级)、“德尔塔”级(D-I级)),用于3型导弹发射(SS-N-5“塞布尔”、SS-N-6“索弗莱”、SS-N-8)。第2代导弹水下发射技术的核心特点是实现了导弹的水下变深度发射。由于苏联潜载弹道导弹“固液并举”、“冷热兼容”的技术体系,苏联在本阶段迅速实现了由水面到水下定深度,再到水下变深度发射的跨越。同时,相较于水下冷发射,水下热发射抗横向过载能力更强,因此苏联的导弹水下发射系统能够在更大的艇速范围内实现导弹发射。但出于更加充分地发挥潜艇作战特点等目的,苏联/俄罗斯在前两代水下发射技术的基础上,开展了第3代导弹水下发射技术的研究。

苏联第3代导弹水下发射技术的代表装备包括5型发射装置,装备了4级5型潜艇(“扬基”级(Y-II级)、“德尔塔”级(D-III级)、“台风”级、“德尔塔”级(D-IV级)、“北风之神”级),用于五型导弹发射(SS-N-17“鹬”、SS-N-18“魟鱼”、S S-N-2 0“鲟鱼”、S S-N-2 3“轻舟”、SS-N-30“布拉瓦”)。第3代导弹水下发射技术的技术特点相对分散,但其关注的核心问题是如何实现潜载弹道导弹实战化能力的全方位提升。具体而言,首先在导弹水下变深度发射的基础上,扩展水面发射能力;其次是进一步提升多发齐射能力;最后是积极开展北极发射的研究探索。

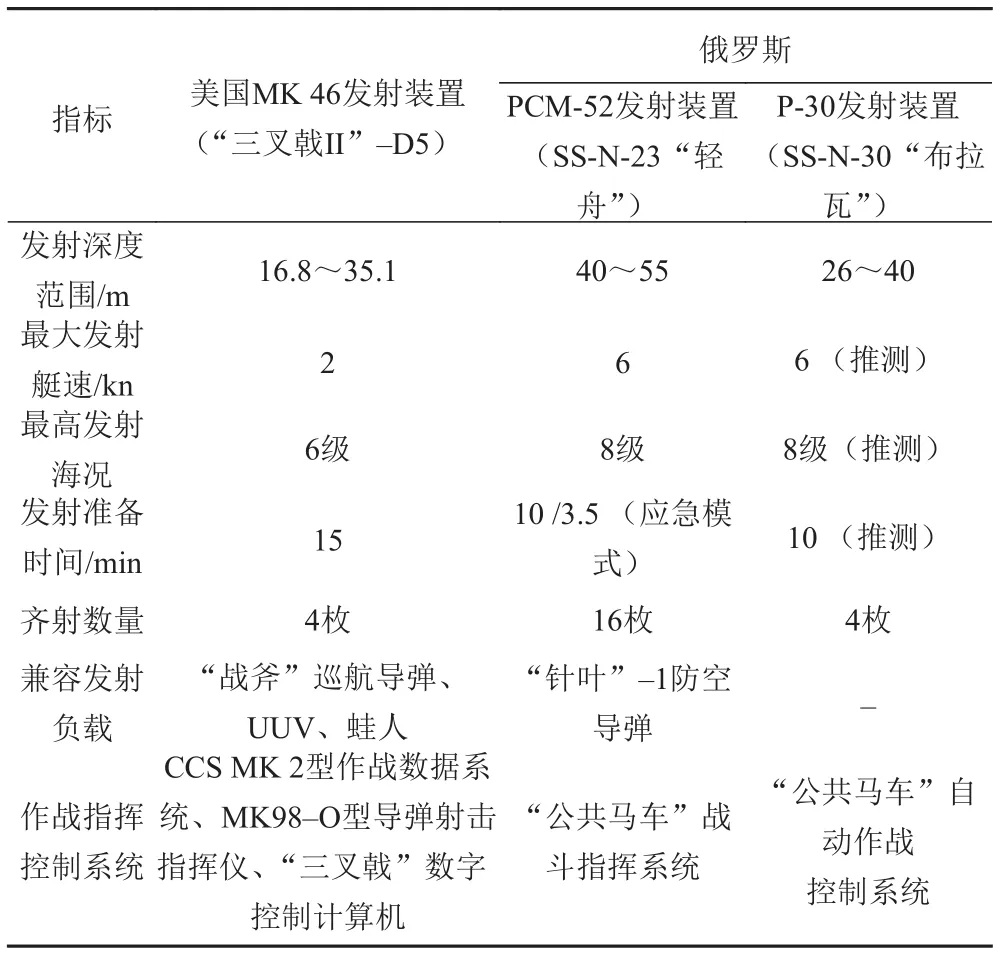

2 美俄导弹水下发射技术现状

经过3代发展,美俄弹道导弹水下发射技术均达到了较高的技术水平,形成了较为完善的技术体系。无论是美国“三叉戟II”-D5连续177次发射成功(截至2020年2月),还是俄罗斯的“轻舟”16发齐射(1991年)与“布拉瓦”4发齐射(2018年),均代表着目前世界上弹道导弹水下发射技术的最高水平。美俄现役弹道导弹水下发射技术的主要战术技术指标对比如表2所示。

表2 美俄弹道导弹水下发射技术现状对比Tab. 2 Comparison of underwater launch technologies of SLBM between the USA and Russia

3 导弹水下发射装置技术效能评估

3.1 评估方法[11 – 18]

导弹水下发射装置的技术效能是指在不针对敌情,不考虑复杂的战场环境及对抗情况下,导弹水下发射装置执行潜载弹道导弹水下发射任务所能达到预期目标的有效程度,主要用于宏观上评价导弹水下发射装置的作用大小。

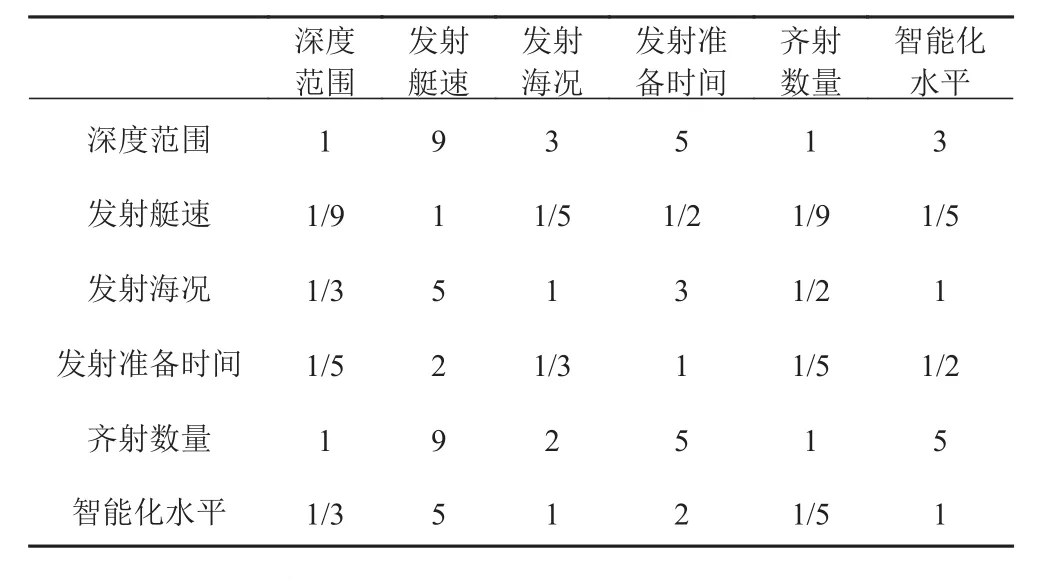

通过领域专家的量化评判打分,建立判断矩阵。再利用符合一致性检验的指标权重对美俄的导弹水下发射技术进行了评估。记ω为该评估体系的权重向量。该向量值可通过求取判断矩阵A正特征值λ所对应的特征向量获得。判断矩阵A为根据专家打分的加权平均结果进行两两比较所构建,如表3所示。

表3 判断矩阵Tab. 3 Judgement matrix

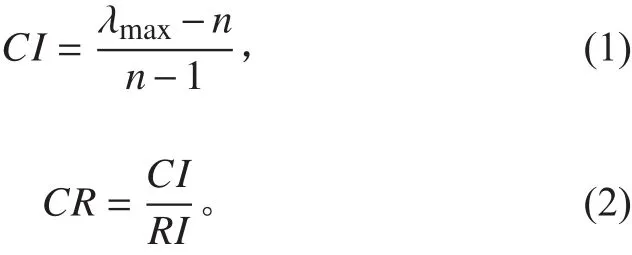

首先对判断矩阵A进行一致性检验。检验公式为:

式中:n为矩阵的维数;λmax为矩阵的最大特征值,RI为修正因子,修正因子的取值随维数变化而变化,对应本文的六维矩阵,该值为1.24。当CR≤0.1时,判断矩阵满足一致性要求。

根据判断矩阵A,可求得矩阵特征值λmax为6.113 2,CI为0.022 6,CR为0.018,满足一致性要求。

特征值6.113 2所对应权重向量ω归一化后:(0.322 9,0.029 9,0.139 2,0.057 6,0.337 2,0.113 2)T。

3.2 评估结果

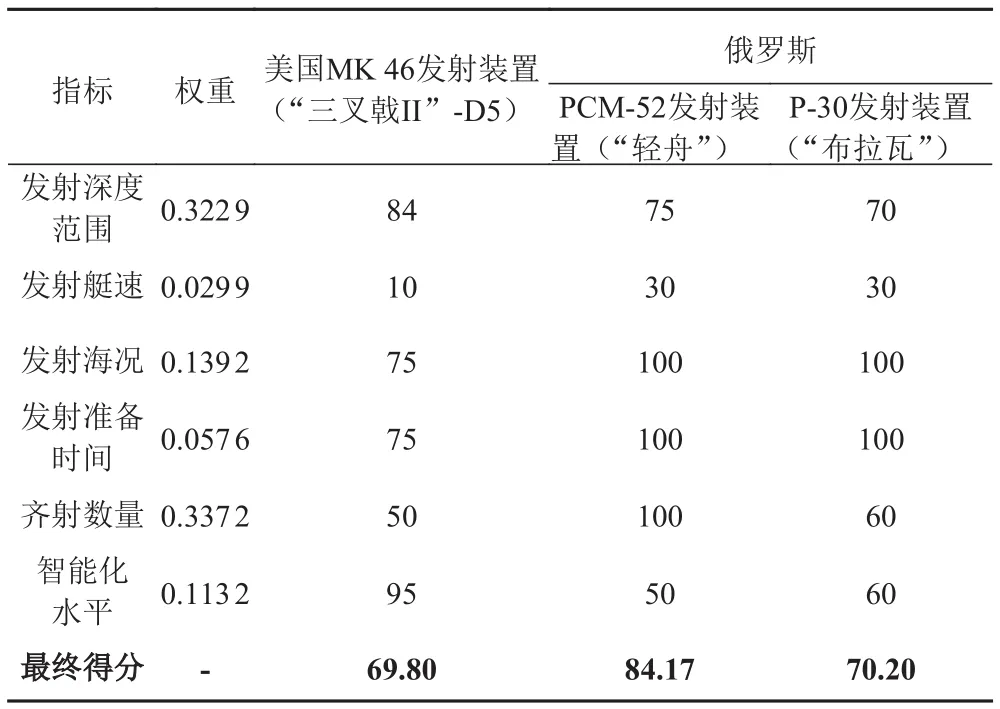

通过对定量指标进行规范化处理,结合定性指标的专家评分,可分别获取美、俄得分向量。得分向量与权重向量的内积即为该国弹道导弹水下发射技术的最终得,得分结果如表4所示。

表4 得分结果Tab. 4 Score results

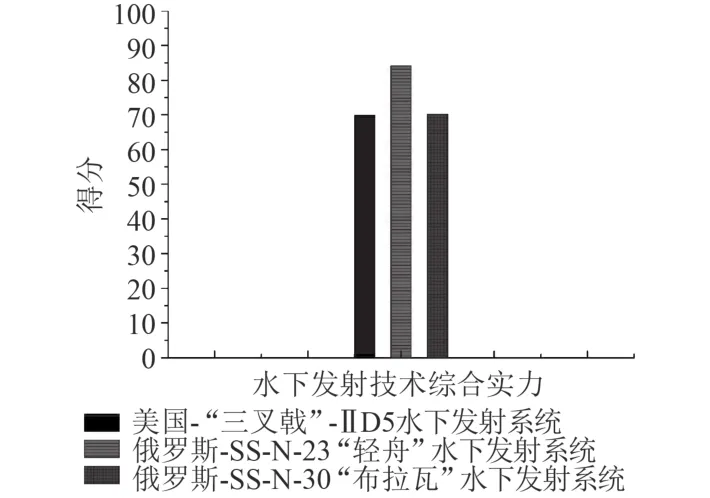

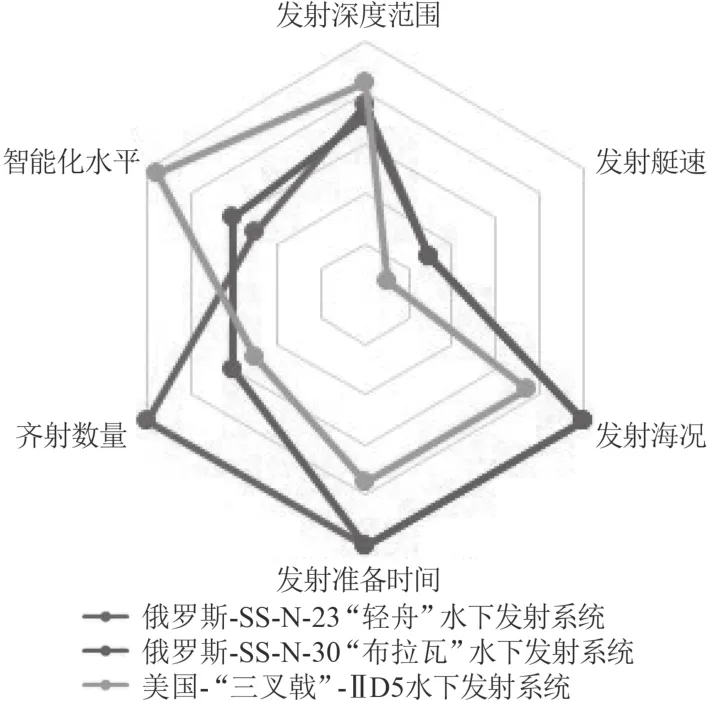

从评估结果来看,美国的MK 46导弹水下发射装置与俄罗斯的P-30导弹水下发射装置得分大致相当,但由于齐射数量所占权重较高,同时“三叉戟-II D5”与“布拉瓦”目前又尚未展现出1991年“河马行动”中“轻舟”16发齐射的能力,因此总评分均略低于PCM-52导弹水下发射装置。

图1 美俄潜载弹道导弹水下发射技术综合实力对比Fig. 1 The comprehensive strength comparison of SLBM underwater launch technologies between the USA and Russia

图2 美俄潜载弹道导弹水下发射技术对比Fig. 2 The comparison of SLBM underwater launch technologies between the USA and Russia

3.3 评估结论

根据上述结果,可得出如下结论:

1)美俄潜载弹道导弹水下发射技术水平大致相当,俄罗斯略微占优;

2)俄罗斯的技术优势主要体现在机动作战、密集打击等方面;

3)美国的技术优势集中体现在智能化灵活作战方面;

4)在发射能量管理、快速响应等方面,美俄技术水平相当。

4 结 语

经过3代发展,美俄的潜载弹道导弹水下发射技术均已达到了超一流水平,通过对两国技术现状的深入分析与评估,探究了其发展战略的异同。俄罗斯致力于提升发射系统的实战化能力,美国则着眼于提升发射系统的智能化水平。本文研究也可为我国水下发射技术的未来发展,提供借鉴与参考。