斯拉夫舞蹈:从中产化到原汁原味

2020-10-30何任远

何任远

波斯尼亚民族舞蹈

在一次评审世界各国民族舞的会议上,一位斯洛伐克的评审专家训斥一些发展中国家的舞蹈演员,说他们把自己的民族舞蹈跳得像“芭蕾舞一样”,并且要求对方展示出更加“原生态”的舞姿;然而,她却被一位克罗地亚的同行驳斥:“东欧民族的舞蹈,以前何尝不是这样走来的呢?”

驳斥者名叫特里夫克·切别茨,是克罗地亚首都萨格勒布最大规模民族舞蹈节的执行主席。他在驾车把我送回酒店的时候,忍不住向我吐起了苦水:筹组一场舞蹈节实在太不容易了,那么多组织方和赞助者对民间舞蹈的看法很不一样,舞蹈演出的筛选过程实在令人头疼。

当时,在萨格勒布旧城中心广场,天气炎热又干燥,来自世界各国的参加者依然盛装表演,或是穿着厚重奢华的民族服装等待上场。穿着羊毛衣的阿尔巴尼亚代表团在36度高温下打着响亮的羊皮鼓,余音缭绕。阿尔巴尼亚山民的那个鼓点节奏,我今天依然能重新拍打演绎一次。

这样一个民间舞蹈节,在东欧国家可以说是遍地开花的存在。尽管我参加的这些民间舞蹈与音乐表演艺术节,属于全球范围内的“国际民俗节庆与民俗艺术理事会”(CIOFF)名下,但东欧国家的组织热情却相当高涨。

过去千年来,斯拉夫民族在欧洲范围内都没有自己独立的民族国家,一直被视为被统治的民族。后殖民理论,在某种程度上对斯拉夫和东欧国家也适用。斯拉夫民族的舞蹈,民族特色明显,但内部也存在着差别;由于不同斯拉夫民族之间的关系并不和谐,宣示舞蹈层面的不同,也成为了斯拉夫民族之间博弈的一部分。

斯拉夫舞蹈曾经很中产化

1862年2月16日,依然属于奥地利帝国统治的布拉格,出现了一种前所未见的团体操活动:在一个空地上,上百对男女穿上捷克族的服饰,跟着同样的节奏跳起了具有波西米亚和摩拉维亚地区乡间特色的舞蹈。

羅马尼亚民族舞蹈

这场在布拉格规模空前的集体演出,就是“团体操”的雏形。冷战时期的东欧阵营国家,乃至今天的朝鲜,那种成千上万名演员整齐地摆出各种图案的大型团体操,均起源于此。

这场在布拉格规模空前的集体演出,就是“团体操”的雏形。

与我们熟悉的自上而下服从命令从而制造整齐划一的效果不一样,布拉格当时的团体操由捷克民族主义“民间演出队”组成。59个演出队的成员,穿着不同的制服相互比拼体力和舞艺,竞技色彩浓厚。在奥地利帝国统治时期,这些团体操活动受到哈布斯堡当局的严密监控,以防再次演变为1848年的民族独立革命运动。

捷克族的早期团体操除了舞蹈比拼,还有合唱团和民间工匠展示才艺的环节。这些团体操队员,穿着富有捷克族特色的衣服,在大型广场上载歌载舞。男舞者时而脱光上身展示肌肉和力量,还把鲜花赠送给观众,在哈布斯堡警察的监视下制造出一种歌舞升平的效果。

然而,捷克团体操尽管标榜展现捷克的民族艺术精粹,形式和组织框架却并非原创。实际上,捷克民族主义者借鉴了一整套的德意志民族主义组织模式。包括民间舞蹈俱乐部、民间体操协会、民间剑术俱乐部和民间手工艺者联盟等架构的专有名词,都从德语概念翻译为更加简单易懂的捷克语。

德意志人的民间舞蹈和体操团队,是启蒙运动以来日益壮大的中产阶级从贵族手中借鉴的消遣方式,试图通过肢体的锻炼改善身体的外观,达到精神与肉体的升华。19世纪初,随着拿破仑的入侵以及民族主义思潮在德意志地区泛起,需要大量体力消耗的民间舞蹈和体操运动,成为了中产阶级和知识分子试图唤起民族意识的载体。

运用大量体操和芭蕾舞语言的民族舞蹈,在当时看来是一种“现代化”的改造,是现代中产阶级“提升”民族舞蹈艺术的一种手段。这种从德意志传入的“现代化”工程,也进入捷克的团体操表演,成为直到20世纪初的重要风格。

这些芭蕾化的民族舞蹈,还加了演奏团、合唱团和故事情节,编排为具有叙事性质的演出。“中产化”的民间舞蹈演绎,也从捷克族散播到东欧的其他斯拉夫民族,在克罗地亚族、波兰族和塞尔维亚族的民族舞蹈艺术复兴中,成为一种标配。

“世界舞蹈奥林匹克”冠军

1936年,克罗地亚舞蹈队作为南斯拉夫王国的舞蹈代表团的一部分,参加了在德国柏林举行的“世界舞蹈奥林匹克”,并且获得了冠军。

在克罗地亚民族舞蹈研究者看来,作为克罗地亚民间舞蹈艺术在欧洲舞台亮相的首秀,这次胜利可以载入史册。

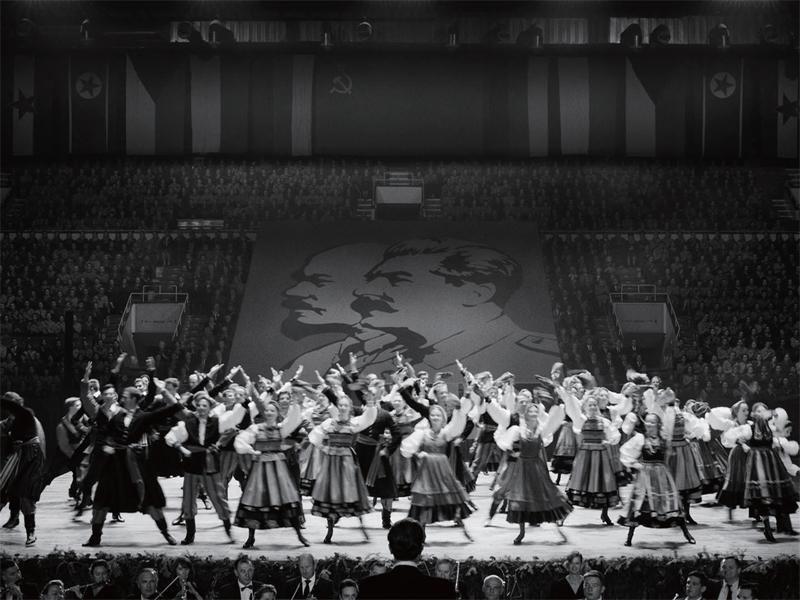

波兰电影《冷战》剧照

1936年这个年份也绝对值得玩味:这已经是希特勒上台后的第四年,南斯拉夫王国国内的民族矛盾日益浮现,1928年克罗地亚农民党领袖斯捷潘·拉迪奇被大塞尔维亚沙文主义者暗杀,克族与塞族已成水火。克罗地亚舞蹈团在柏林的扬眉吐气,让克罗地亚民族主义者情绪更加高涨。

在奥匈帝国时代,被警察盯紧的斯拉夫团体操组织,一直与政治保持一定距离。一战结束后,东欧大地上的版图发生剧烈改变,多民族帝国境内东欧民族舞鼓吹者头上的高压线消失了。

在动荡的20世纪,原本被视为民族解放运动一部分的民族舞蹈,逐渐演变为民族国家巩固其合法性的半官方活动,形式开始变得自上而下。获得2018年奥斯卡最佳外语片提名的波兰电影《冷战》,讲述了波兰战后组建的官方民族歌舞团“Mazurek”里面的乐队指挥与女歌手之间的爱情悲剧。

在电影《冷战》的开头,乐队指挥、舞蹈导演和行政经理冒着大雪跑到波兰的乡间,用录音机把乡间流传的歌谣记录下来。他们还到处物色有天赋和外貌姣好的女性參加舞蹈面试,让及格者参加培训,最后组成在国外巡演的歌舞团,使之成为波兰在海外的一面文化旗帜。

这就是一个筛选、培育和加工的过程,通过芭蕾舞技巧的加工,把民间舞蹈和歌谣变成可供政府使用的外宣工具。

纳粹德国和克罗地亚的法西斯当局,在二战期间也推崇“芭蕾舞化”的民族舞蹈。1928年拉迪奇遇刺后,克罗地亚民间艺术家也与塞尔维亚人主导的演出机构发生了严重矛盾。萨格勒布当地一位著名的女舞蹈家米亚·卓拉克被禁止演出,触发了其远走柏林,为日后纳粹上台时德国与克罗地亚舞蹈界的紧密纽带奠定了基础。

年轻民族舞者吁求“原汁原味”

近年来,东欧年轻一代的民间舞蹈研究者和组织者,却开始了祛除“芭蕾舞化”的过程,试图挖掘民族舞蹈更加“原生态”的面貌。

实际上,正如巴尔干的所有民族文化艺术都是相互影响的那样,南部斯拉夫各个民族乃至地区的民族舞,都吸收了不少外族的因素。

特里夫克·切别茨博士给我发来了他在克罗地亚南部城市杜布罗夫尼克的一份研究报告。这个位于克罗地亚最南端末梢的城市,背山面海,面对着亚得里亚海,翻过背后的山脉就是波斯尼亚。中世纪威尼斯商人往东贸易,就必须经过这个防守森严的堡垒城市。

克罗地亚海滨城市杜布罗夫尼克最典型的民间舞蹈Lindjo

杜布罗夫尼克最典型的民间舞蹈Lindjo,是一种由拨弦琴和人声唱腔伴奏,由男女围成一圈的舞蹈。切别茨博士认为,这种舞蹈可以说是最富有“国际化”语言的克罗地亚地方舞—它的乐器发源于希腊,也有人借用意大利民间常用的拨弦乐器曼陀林;这些舞蹈的曲风也或多或少受到吉普赛人的影响,黑山乃至阿尔巴尼亚的文化影子也糅合其中。

也正是这种东南欧多个民族杂居的状态,形成了Lindjo舞蹈的面貌。这种舞蹈在20世纪上半叶一度式微,在70年代却重新被当地爱好者挖掘,并且被年轻人接受和传承,到2010年成为当地官方认定的非物质文化遗产。

Lindjo舞蹈在杜布罗夫尼克达到深入人心的时刻,是在1990年代南斯拉夫解体战争时期。作为与克罗地亚本部不接壤的飞地,杜布罗夫尼克遭到南联盟的火箭炮袭击,这座被联合国教科文组织认定的历史名城遭到火箭炮袭击,不少房屋被摧毁。

东南欧多个民族杂居的状态,形成了Lindjo舞蹈的面貌。

相比起战前那种“芭蕾化”的舞蹈风格,战争时期的舞蹈表演非常即兴,以自下而上的方式表达克罗地亚民族的自豪感。这种缺乏排练的“原生态”舞步,也就成为杜布罗夫尼克居民对自我民族身份的肯定。

从中产阶级的“芭蕾化”加工处理,到回归原生态展现多元文化影响,东欧的斯拉夫民族舞蹈走过强权统治的岁月,从建立民族国家初期的排他性到现在的包罗万有,也算是地缘政治的一种映照吧。