幼儿学习中的群体心理效应:社会助长研究

2020-10-29赵鑫瑞

赵鑫瑞

(华中师范大学教育学院,湖北武汉,430079)

当个体处于人群之中时,他的行为会因他人在场和群体环境的影响而发生一些变化,这种个体心理因群体影响而发生变化的现象即是群体心理效应,社会助长是群体心理效应的一种。例如,一位妈妈陪伴孩子玩积木时,孩子会认真尝试自己拼积木,并做出了几个超棒的模型。当这位妈妈让孩子独立拼积木时,由于没有妈妈的陪伴,没多久孩子就不想拼了。后来,这位妈妈发现孩子在其他方面都有类似的表现,如:没有妈妈陪伴,画画不超过1分钟便扔掉了笔;没有妈妈陪伴,叠衣服只叠了一条内裤就弃之不管;没有妈妈陪伴,看绘本翻了3页就说不好看;等等。幼儿的这种表现在其他家庭也经常发生,在幼儿园中还有许多其他类似的现象,如:幼儿在家吃饭是个大难题,但到了幼儿园就会争先恐后地将碗里的饭吃光;幼儿讲故事时如果有许多人听,就会讲得有声有色。这些现象涉及一种共同的心理规律——社会助长。

一、社会助长概述

社会助长是一种群体心理效应。特里普里特于1897年在《美国心理学杂志》上发表了有关考察他人在场和竞争对个人行为的影响的实验报告。实验的被试要骑车完成25千米的路程,分别分为三种情境:单独骑、让一个人跑步伴同、与其他骑车人竞赛。结果表明,单独骑情境下速度最慢,在竞争情境下速度最快。该结果引起了社会心理学家的关注。1916—1919年,美国社会心理学家奥尔波特在哈佛大学进行了一系列这方面的实验,都证实了一群人一起做同样的事情的效率比一个人单独做要高。奥尔波特最早提出“社会助长”(Social facilitation)的概念,即个体在群体中活动有增质增量的倾向。[1]常见的社会助长效应有两种类型:第一种是结伴效应,即两人或多人一起进行相同或类似的活动,之间产生相互刺激作用,进而影响学习效果,个人在某项任务上的表现更好,仅仅是因为其他人在执行与自己相同的任务,如与同事一起在办公室工作,而不是在单独一人的环境中工作。第二种是观众效应,指当他人旁观、有观众在场时,表现得更好,如钢琴家在人群面前登台表演而不是在家中表演。[2]与社会助长相对的是社会阻抑,是指他人的存在抑制了个体绩效的现象,怯场就是社会阻抑典型的例子。社会助长广泛应用于各个领域,社会助长作用在不同的状态下的影响因素是不一样的,一项任务困难或复杂,则其社会助长的可能性就较小。与那些对自己持消极态度或自尊心较弱的人相比,在社交场合更自信或相貌更佳的人,会看到自己的表现得到提升,可能更容易产生社会助长;观众的支持度、观众的亲密程度和人数等因素可能会在社会助长中发挥作用。

二、幼儿社会助长的原因分析

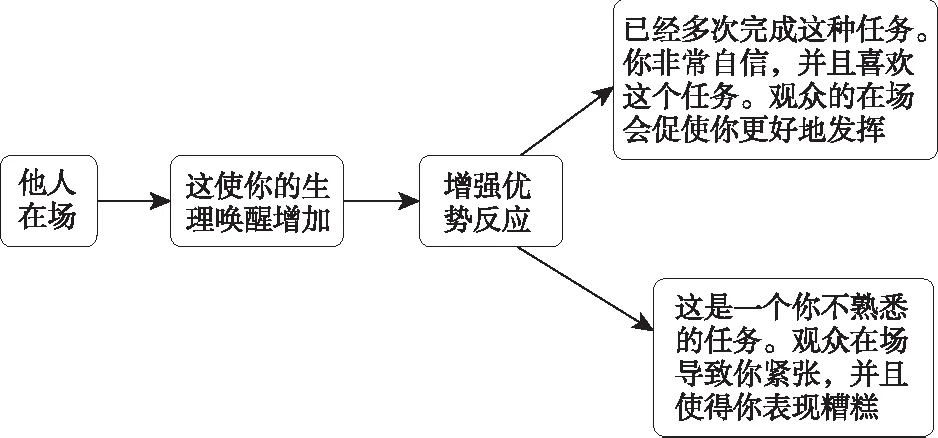

与幼儿单独跳绳相比,有旁观者出现在幼儿旁边时,幼儿跳绳的数量会增加;与幼儿单独唱歌相比,有旁观者出现在幼儿旁边时,幼儿唱歌的姿势更标准、神情更认真。幼儿产生社会助长现象可能与幼儿自身的唤醒水平及优势反应有关系。他人在场时,幼儿拥有观众,使得幼儿的生理唤醒增加,进而幼儿的反应敏感度得到提高。扎荣茨提出了“优势反应强化”说,以解释这种现象,这一解释被大多数人认为是社会助长作用产生的最根本的原因。[3]即,他人在场对幼儿有唤醒的作用,会增加幼儿采取优势反应的可能性。他人在场对幼儿具有唤醒作用,可以从以下几方面解释:第一,评价顾忌理论,这一理论是由科特雷特提出的。评价顾忌是指幼儿知道自己处在被别人观察评价的情境中,想要获得积极评价,担心自己给别人留下不好的印象的心理。这种担心使得幼儿努力做出优势反应,抑制自己不合时宜的行为,如上课认真听讲,积极思考回答教师的问题。第二,分心—冲突理论,是由桑德斯等人提出的。分心—冲突是指他人在场导致分心,幼儿既需要保持当前的行为又要关注他人的心理。[4]这种情况下幼儿会出现注意超载,进而忽略当前行为的环境线索。当正在应付一个简单的任务时,他人的关注能加强幼儿获取成功的动机,因为幼儿意识到自己正在被关注。但是,如果任务是困难的,研究显示,伴随着他人的关注,完成任务的时间会增加,使得幼儿更难集中注意力。第三,竞争的压力,即幼儿与同伴一起活动,相互模仿的机会和竞争的动机增多了。幼儿不仅在竞争中能发现自己的局限性,求胜心理也会激发幼儿展现自己的欲望。[5]第四,自我表现理论。根据该理论,幼儿的社会助长是幼儿为了在他人面前保持积极的自我形象或面子的动力产物,这种动机导致人们以行为的方式来形成良好的印象,因此导致在评估情况下的社会促进。在没有评价或评价程度较低的情况下,社会助长作用往往会消除。以上原因导致了他人在场让幼儿增加生理唤醒。而幼儿的表现之所以有好有坏,是因为优势反应本身的差异。[6]如果是简单而熟悉的行为,幼儿在他人面前将表现得更好,相反,如果行为是复杂的、具有挑战性的,他人的在场反而会干扰幼儿。如图1所示。

图1 优势反应强化说

三、社会助长效应在幼儿学习中的应用

(一)利用观众效应,提高幼儿的学习动机

在幼儿园教学实践中不难发现,当教室内有其他教师来听课时,幼儿比平时表现得更加积极踊跃,教学活动的质量和效果也比平时要好一些;当教师对个别幼儿投以更多关注时,被关注的幼儿的积极性以及学习效率也会有所提高。这就是观众效应的体现。利用观众效应,让幼儿感觉到教师正在观察并评价他们的行为,幼儿就会尽力使自己表现得更好,从而给教师留下更好的印象。因此,教师可以让幼儿一起从事一项活动或让幼儿知道教师在关注他。在幼儿搭积木的时候,教师可以告诉幼儿:“某某小朋友也在玩积木呢,你们比比看谁搭得更快更好!”开展“故事大王”的活动时,教师可以安排每个幼儿给其他幼儿讲故事,使得幼儿有在同伴面前展现的机会,当幼儿得知其他小朋友在听自己讲故事,可能会得到教师的夸奖和同伴的肯定时,幼儿讲故事会更加专注,这可以充分发挥幼儿参与活动的积极性。[7]

(二)充分发挥幼儿的优势特长,增强幼儿的自信心和表现力

幼儿产生自卑、依赖、胆怯等心理是由于幼儿对自己缺乏信心,怕自己表现不好会受到教师的批评和同伴的嘲笑。教师应该客观地对待每一名幼儿,善于发现他们身上的闪光点。当幼儿在人前展现的是自己熟悉的行为时,其表现会更好。教师要了解每个幼儿的特长和不足之处,经常给予幼儿在人前表现自己优势的机会。例如,让喜欢画画的幼儿在同伴面前展现自己的绘画作品,让喜欢跳舞的幼儿给大家表演舞蹈,让善于拼图的幼儿教其他幼儿如何拼得更快更好。教师要少批评多鼓励,鼓励幼儿大胆展示自己。这一策略可以帮助内向害羞的幼儿建立自信,提高幼儿在他人面前的表现力,使得幼儿拥有良好的人际关系。此外,教师还要注意规避社会阻抑效应。如果任务过于复杂,教师应该避免让幼儿单独在其他人面前完成,特别是对于过于焦虑的幼儿而言,此举就更不适宜。

(三)利用结伴效应,促进幼儿的思维发展

结伴效应在幼儿教育中的应用方式为小组合作学习。教师要注意开展小组讨论等活动,合理的分组可以使小组幼儿共同学习,使幼儿之间相互影响,让幼儿从同伴身上学习很多自己没有思考过的问题,让幼儿一起进行“脑力激励”和探究,找到更多、更加新颖的解决问题的方法。教师可以有意识地在班级中营造一种热烈而开放的气氛,利用小组间的头脑风暴促进幼儿的思维共振,使创造性设想或构思产生连锁反应。教师利用结伴效应,一方面,可以使幼儿之间相互启发和激励,提高幼儿个人对问题的兴趣和投入水平,使幼儿的思维达到积极、活跃的高激活状态;另一方面,小组内和小组间存在竞争,幼儿对竞争性的活动充满积极性,相互竞争会促使幼儿更加努力探索问题情境,寻求更加新颖、更具创造力的解决方法,这有利于激发幼儿的思维,让幼儿创造探究情境,从而产生社会促进作用。[8]教师要注意观察幼儿的性格特点,合理分组,不能将调皮好动的幼儿放在同一个组,否则会助长他们的不良行为,扰乱课堂秩序。教师也不能将平时安静、不爱说话的幼儿放在一组,否则会促使幼儿更加安静。小组内好动和文静的幼儿数量应该合理安排,这样才能调动幼儿的学习积极性。

(四)关注幼儿个体差异,减少社会助长的负面影响

社会助长效应是一把双刃剑,并不是他人在场对幼儿来说就是好的。有些幼儿性格比较孤僻,喜欢独立思考,不喜欢被人打扰,对于这样的幼儿,教师要给他们独立思考的空间,不能强迫幼儿合作学习,否则会损伤幼儿学习的积极性。相反,有些幼儿性格开朗,喜欢和同伴共同完成活动,外界干扰不能使其分心,有人在旁边时发挥得更好,对于这样的幼儿,教师应该为幼儿提供相互合作交流的机会,让他们互相鼓励和启发。[9]幼儿不同的性格会影响社会助长的发生,幼儿教师在教学活动中要注意根据幼儿不同的发展水平、性格气质特点进行指导。同时,教师开展的活动要符合幼儿的最近发展区,如果学习任务是幼儿通过努力可以达到的,就容易产生社会助长现象。反之,如果学习任务过于复杂,超出了幼儿的能力范围,就容易使幼儿对自己失去信心,产生自暴自弃及懈怠现象。幼儿对活动结果评价的意识也会直接影响社会助长的效果。学习活动的竞赛性过强,可能会使幼儿感到拘束,从而使活动受到抑制和干扰,因此,教师要创设轻松的环境氛围。