巢湖杭埠河流域湖相沉积物多指标揭示的全新世以来环境演变*

2020-10-29马春梅管后春孙小玲路曙光尚广春徐仪红鲍远航

周 慧,吴 立,2,3**,马春梅,管后春,孙小玲,路曙光,尚广春,汪 勇,徐仪红,徐 军,陈 晔,鲍远航

(1:安徽师范大学地理与旅游学院/江淮流域地表过程与区域响应安徽省重点实验室,芜湖 241002) (2:中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室, 南京 210008) (3:中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710061) (4:南京大学地理与海洋科学学院, 南京 210023) (5:安徽省地质调查院,合肥 230001) (6:南京师范大学海洋科学与工程学院,南京 210023)

全新世以来的气候环境变化已成为当前全球变化研究的热点之一[1-7]. 这一时段气候变化存在一定的复杂性,叠加在轨道尺度变化过程之上的还有以快速增温/降温为主要特征的千年-数十年尺度的气候事件,这些气候事件有的还具有持续时间短、突发性和区域性等特点[8-12]. 在精确测年的基础上,利用沉积记录多环境代用指标综合集成实现对全新世以来长尺度气候环境的高分辨率重建是取得对这些气候事件及其响应机制认识进步的关键之一[13-14]. 湖泊沉积由于具有时间分辨率高、沉积连续性好和储存信息量大等优势,其在利用各种理化、生物指标及本身演变重建陆地古气候、环境演化序列,揭示区域和全球气候演化规律等研究中仍具有不可替代的优势[15-17]. 季风区的湖泊,尤其是内流封闭或半封闭湖对气候变化的响应最为灵敏,记录了季风演替的历史[18-20]. 中国全新世以来的气候环境变化序列已初步重建[21-22],但和广袤的中西部[23-25]及青藏高原区[26-28]相比,由于受自然地理背景与人类活动影响,东部季风区全新世以来环境变化的高分辨率地质记录自然材料还比较缺乏且分布不均,近年来的成果主要集中在石笋[29-30]、泥炭[31-32]及风成堆积[33]等方面. 前人研究表明[34],安徽中部巢湖的湖相沉积记录对环境变化较敏感,因其地处四周山地围限的构造盆地内,且位于北亚热带和暖温带湿润季风气候过渡地带,加之只有唯一出水通道裕溪河与长江相连,构成相对封闭的流域,湖相沉积保存连续完好,含有良好的测年材料,蕴含丰富的、高分辨率的气候-生态环境信息,是理想的研究对象. 本研究通过对巢湖杭埠河流域采集的湖相沉积岩芯进行AMS14C年代学以及平均粒径、磁化率、总氮、总有机碳、C/N的综合分析研究,高分辨率重建该流域全新世以来的环境演变信息,并通过与其他区域气候记录对比探讨该区域全新世以来的气候变化响应过程及驱动机制.

1 研究区概况

巢湖位于安徽省中部地区,江淮流域之间,东西长54.5 km,南北平均宽15.1 km,湖岸线长181 km,平水期湖泊面积770 km2,水深0.98~7.98 m,最大容积4.81×1010m3,为中国东部五大淡水湖之一(图1). 杭埠河子流域介于30°59′~31°45′N,116°22′~117°22′E之间(图1),河流全长145 km,流域面积4150 km2,是巢湖入湖河流中水量最大、长度最长、流域面积最广的水系,约占巢湖流域径流总量的55.5%[35]. 气候属亚热带湿润性季风气候区,地带性植被类型为北亚热带混交林,年平均气温15.6℃. 杭埠河流域是巢湖沉积物质的主要来源之一,其入湖泥沙贡献率达50%以上[36].

2 样品采集与实验方法

2.1 样品采集

已有研究表明[37-38],现今巢湖的形态是在1728-1820 A.D.时形成,而古巢湖的水域远大于现在,面积鼎盛时期出现在8500-5500 cal. a B.P.,达2123.03 km2. 因此,我们选取全新世以来古巢湖湖盆中心附近、现今巢湖西岸三河镇的杭埠河大桥附近圩区为采样点(经纬度31°31′N,117°15′E,图1),于2015年7月采用GY-200-1A型工程钻机实施湖相沉积岩芯钻探取样,编号为SZK1507孔,获取岩芯总长32.1 m,其中第四系河湖相沉积物厚度28.6 m. 样品采集后采用对套管进行密封保存,然后运回实验室内低温(4℃左右)存放以防止样品氧化. 根据高分辨率和研究需要,选取SZK1507孔738 cm以上段岩芯以每2 cm进行分割取样,共获取369个样品;岩芯取芯率为92.3%. 沉积物以青灰色湖相淤泥为主,约占总体的90%;砂层含量次之,约占10.5%,主要有4段,分别位于44~66、112~124、436~448和562~586 cm深度处. 钻孔沉积物特征描述如下:

1) 深度0~16 cm段:灰黄色淤泥层,夹青灰色泥、碳化木片和炭屑;2) 深度18~42 cm段:青灰色淤泥层,夹灰黄色泥、炭屑与碳化木片,底部粉砂含量略高;3) 深度44~66 cm段:高粉砂含量青灰色淤泥层,炭屑含量与粉砂含量都较高;4) 深度68~110 cm段:青灰色淤泥层,含炭屑;5) 深度112~124 cm段:灰黄色至青白色砂层,含炭屑,砂含量高;6) 深度126~418 cm段:青灰色淤泥层,含炭屑,质地单一,且较粘;7) 深度420~434 cm段:青灰色黏土层,无炭屑,质地较黏;8) 深度436~448 cm段:青灰色粉砂层,质地较松散;9) 深度450~560 cm段:青灰色淤泥层,含大量炭屑,质地单一;10) 深度562~564 cm段:灰黄色砂层,含泥质成分;11) 深度566~586 cm段:青灰色粉砂层,含泥质成分;12) 深度588~738 cm段:青灰色淤泥层,质地较粘软,含炭屑与碳化木片.

图1 巢湖流域地形、水系及钻孔位置示意Fig.1 The topography, drainage of the studied site and the location of the core SZK1507 in Lake Chaohu Basin

2.2 实验方法

粒度、磁化率测试在南京师范大学环境演变与生态建设江苏省重点实验室内完成. 粒度测试用英国Malvern公司生产的Mastersizer 2000型激光粒度仪,仪器测量范围为0.02~2000 μm,测量精度为±1%. 每个样品重复测量3次取其平均值. 磁化率测试步骤为:所有样品在40℃以下烘干,在Bartington MS2磁化率仪上进行低频磁化率测定,每个样品测定3次,取平均值. 总氮(TN)、总有机碳(TOC)、C/N测试分析在安徽师范大学江淮流域地表过程与区域响应安徽省重点实验室完成,其具体分析步骤为:将自然晾干的样品研磨过10目筛,加入5%的稀盐酸多次搅拌至反应完全,用中性去离子水水洗至中性(pH=7),烘干后将样品用玛瑙研钵研磨至粉末状,过200目筛,然后称取一定量的被测样品在锡纸紧密包裹下送入德国Elementar公司生产的Vario EL cube元素分析仪直接测定出TN、TOC,C/N值(TOC/TN比值)根据质量比乘以1.167计算而得[39].

2.3 年代序列建立

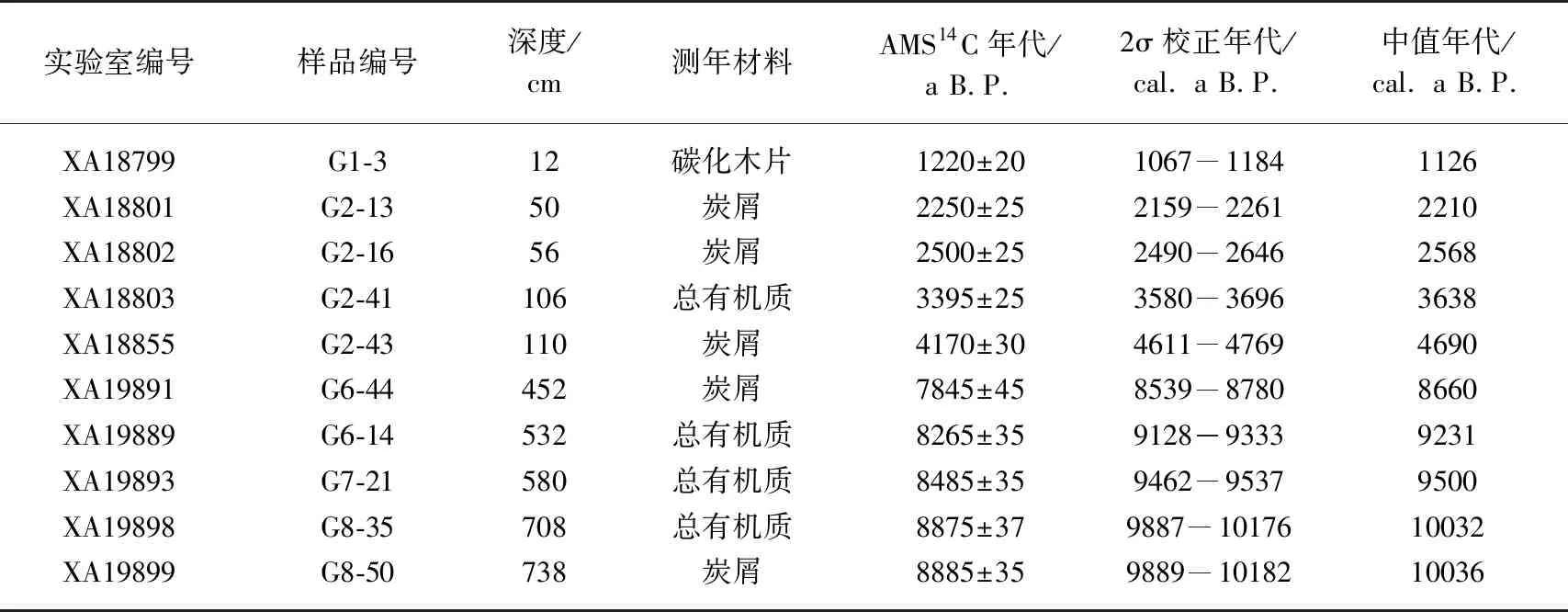

自上至下依次在SZK1507孔深度12、50、56、106、110、452、532、580、708和738 cm处共选取10个样品进行AMS14C年代测试,实验在中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室西安加速器质谱中心完成,测年结果使用CALIB 7.0.4程序进行年代校正. AMS14C年代测试结果及2σ树轮校正结果如表1所示. 10个日历年代与深度呈现很好的线性关系(R2=0.9464),采用线性内插和外推法建立了沉积岩芯的年代-深度模式(图2). 整个738 cm以上段岩芯的沉积速率可分为2段,0~110 cm沉积速率较低,平均为0.031 cm/a;110~738 cm沉积速率较高,约为0.12 cm/a;总体沉积速率变化于0.004~7.5 cm/a之间,其中4700-3600 cal. a B.P.段沉积速率最慢,10036-9900 cal. a B.P.段沉积速率最快.

表1 巢湖杭埠河流域SZK1507孔AMS14C测年及校正结果

图2 SZK1507孔沉积岩芯年代-深度模式Fig.2 Age-depth model of the core SZK1507

3 结果分析与讨论

3.1 平均粒径、磁化率、TN、TOC和C/N的环境指示意义

沉积物颗粒粒径是一种常被用于区别沉积物搬运方式的沉积学指标. 一般情况下,高能沉积动力环境下沉积的物质颗粒较粗,低能沉积动力环境下沉积的物质颗粒较细[40]. 在高分辨率(年际或者十年尺度上)的研究中,当湖面相对稳定时,较为丰沛的降水,使得地表径流增强,入湖水流搬运能力较强,采样点更容易带入较粗的陆源碎屑颗粒物质,即细粒沉积物指示降水量较小的干旱期,粗粒沉积物指示降水量较大的湿润期. 但在千年或百年尺度,封闭、半封闭湖泊沉积研究中,沉积物颗粒变化则能指示长时间段湖泊水位波动所反映的气候演变:气候潮湿,湖泊面积扩张,水位上升,采样点水深变深,水动力条件减弱,细颗粒沉积物容易沉积;气候干燥,湖泊收缩,水位下降,采样点水深变浅,水动力条件变强,细颗粒沉积物难以保存,粗颗粒沉积物得以沉积[41],故细颗粒沉积物指示潮湿气候,粗颗粒沉积物指示干燥气候.

磁化率是物质被磁化难易程度的一种度量[42],天然物质的磁化率主要取决于它们的磁铁矿含量[43]. 未受成土作用与灼烧活动影响的沉积物,其磁化率可以在一定程度上反映沉积物的物质来源、搬运营力和成土作用等[44-45]. 谢红霞等[43]在对巢湖西部沉积物环境磁学的研究中发现,由于杭埠河流域砂、砾含量高的粗骨土中富含粗颗粒磁铁矿,总体上砂含量高的沉积物磁铁矿含量较高,磁化率高,而黏土含量高的沉积物磁铁矿含量较低,磁化率低;对SZK1507钻孔沉积物中值粒径与磁化率值进行相关性分析,也呈显著正相关(R=0.294,P<0.01). 气候变干,巢湖水位下降,采样点距离河流入湖口近,沉积物颗粒变粗,磁化率高;气候湿润,巢湖水位上升,采样点距河流入湖口远,沉积物变细,磁化率低[43,46].

TOC含量是描述沉积物中有机质丰度的最基本参数之一,TN则能进一步反映沉积物的营养盐含量状况,这两个参数都可以用来判别沉积环境[42,47]. 由于巢湖只有1条河流与长江相连,属于相对封闭的湖泊,其沉积物有机质的主要来源应为内源有机质(C含量低)与陆源碎屑(C含量高)[48]. 因此,巢湖湖泊沉积物TOC含量的高低可反映其陆源碎屑的沉积量,而陆源碎屑沉积量又受到运移路径、沉积过程和保存能力的影响,从而能够间接反映出气候环境的演变[42]. TOC与TN的比值,即C/N,综合反映沉积物内外源(如湖沼相沉积中的水生植物和陆生植物碎屑)物质来源的相对比例. 一般情况下,湖泊水生植物的蛋白质和脂类含量较高,其C/N在4~10之间;陆生维管植物和挺水植物由于含有丰富的纤维素和木质素,因此C/N一般大于20[49],C/N高,陆源碎屑沉积较多,反之陆源碎屑沉积少[50-51].

3.2 全新世以来的气候环境演化过程

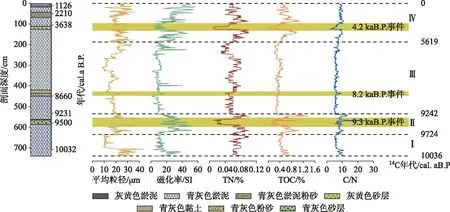

根据岩芯平均粒径、磁化率、TN、TOC与C/N的变化曲线,可以将全新世以来巢湖杭埠河流域的古气候环境变化过程分为4个阶段:

(1)阶段Ⅰ(深度738~634 cm,年代约10050-9700 cal. a B.P.):此段沉积物以青灰色淤泥为主,阶段前期(深度738~688 cm,年代10050-9950 cal. a B.P.)平均粒径、磁化率值、TN、TOC与C/N波动下降,且变化幅度较大,平均值分别为22.3 μm、15.12 SI、0.07%、0.48%、7;后期(约9950-9700 cal. a B.P.)变化平稳,总体较阶段前期低,平均值分别为13 μm、12.6 SI、0.074%、0.42%和5.8. 710~704 cm处(年代约10030 cal. a B.P.左右)数值快速下降,平均粒径、磁化率值、C/N降低明显(图3). 阶段I处于早全新世气候湿润期,气候总体上温和湿润,巢湖水位上升,采样点与湖岸距离扩大,沉积物搬运路径变长,粒度变细,磁化率降低,陆源物质沉积减少,C/N下降. GISP2冰芯的δ18O记录在同一时段内逐渐偏正的变化趋势也表明气候变得温和(图4a)[52]. 姜修洋等[53]对黔北三星洞石笋氧同位素沉积记录的研究结果证明10000-9700 cal. a B.P.时段内,夏季风逐渐增强. Wu等[54]根据云南星云湖钻孔沉积物中的孢粉记录揭示出的早全新世6月气温在此时段也表现出上升趋势.

图3 SZK1507孔沉积物平均粒径、磁化率、TN、TOC、C/N变化Fig.3 The mean grain size, magnetisability, TN, TOC and C/N of the core SZK1507

(2)阶段Ⅱ(632~534 cm,约9700-9250 cal. a B.P.):此段沉积物以青灰色淤泥为主,深度586~562 cm处为一厚度约24 cm的砂层. 该阶段沉积物平均粒径、磁化率值较阶段Ⅰ迅速上升;TN含量、C/N与阶段Ⅰ大致持平,TOC含量较阶段Ⅰ高,各环境代用指标均波动强烈;平均粒径、磁化率、TN、TOC和C/N平均值依次为17.8 μm、11.7 SI、0.061%、0.55%和8.83. 本阶段中沉积的一段砂层,平均粒径迅速增加数十倍,故此段沉积物平均粒径曲线在图3中未表现出来;TN和TOC含量相应出现明显低值(最低值分别为0.1%和0.13%),C/N则在同期出现剖面最高值(约为27.54),表明湖泊水位下降,采样点与湖岸距离缩短,沉积物质粒度变粗,磁化率增大,陆源碎屑大量沉积,气候迅速转干,对应于早全新世的9.3 ka B.P.干事件. 吴立等[55-56]对巢湖沉积物孢粉-炭屑组合记录的研究,以及晏宏等[57-58]对湖北神农架大九湖泥炭沉积记录研究的结果皆表明9300 cal. a B.P.前后气候趋向干旱,董哥洞石笋δ18O变化也记录了这一时段内的弱季风事件[59]. 尽管本阶段气候较为干旱,但从图2中可以看出,阶段Ⅰ和阶段Ⅱ(约10050-9250 cal. a B.P.)附近沉积速率远高于其余各阶段,尤其是阶段Ⅰ,沉积速率为其余各阶段的数十倍,这主要是因为全新世早期,巢湖流域地壳发生了间歇性的抬升,从六安南边的中店、清风岭、龙家山,经肥西县的大潜山,合肥市的大柏店、将军岭、长岗店、吴山庙向滁州的章广集一线抬升,形成了江淮分水岭;这一时段巢湖西岸大别山-江淮分水岭的新构造抬升过程使得杭埠河流域地表物质剥蚀加强,河流搬运以及入湖沉积的碎屑物质也随之增加,这可能是上述两个阶段钻孔岩芯沉积速率较大的原因[60].

(3)阶段Ⅲ(532~164 cm,约9250-5600 cal. a B.P.):本阶段沉积物质较为均一,以青灰色淤泥为主,仅448~420 cm深度处出现厚度分别为12 cm和16 cm的青灰色粉砂和黏土. 该阶段平均粒径、磁化率值、TN与TOC含量、C/N总体偏低,平均值分别为23.3 μm、18.4 SI、0.057%、0.34%和6.04,为剖面4个阶段中均值最小的一段. 本阶段后期平均粒径、磁化率值与TN、TOC含量有所上升;波动幅度较小,尤其TOC含量和C/N,变化范围分别仅为0.2%~0.51%、4.3~9.1. 此阶段与前一阶段相比,TOC含量和C/N下降,总体上变化微弱,表明环境总体变湿,气候变化较为平稳,湖泊水位波动不明显,沉积环境稳定. 普遍认为的全新世以来最强冷事件——8.2 ka B.P.事件,在此阶段内有所体现,沉积物质由淤泥质转变为粉砂质,但各指标数值变化幅度较小,未表现出与其他地区古气候变化指标(如德国南部阿默尔湖沉积物中的氧同位素记录[61]、Jura山Lautrey湖湖泊沉积物中孢粉记录[62]以及青海湖湖泊沉积记录[63])对此事件相同的强烈反应,可能的原因是8.2 ka B.P.事件主要表现为中高纬地区的降温,而SZK1507钻孔沉积物磁化率、粒度等为干湿指标,对温度变化的反应不显著.

(4)阶段Ⅳ(162 cm以上,约5600 cal. a B.P.以来):本阶段沉积物岩性变化最为频繁,自下而上依次为42 cm厚的青灰色淤泥层、18 cm厚的灰黄色砂层、44 cm厚的青灰色淤泥粉砂层、24 cm厚的青灰色淤泥粉砂层、26 cm厚的青灰色淤泥层以及16 cm厚的灰黄色淤泥层,说明近5 ka以来气候不稳定,变化频次高. 该阶段平均粒径、磁化率值、TN、TOC含量较前一阶段有显著的增加,且变化强烈,平均值依次为23.3 μm、23.1 SI、0.063%、0.57%;C/N则增加微弱,变化幅度小. 剖面深度110~120 cm段磁化率值、TN、TOC含量和C/N出现此阶段最低值,这是对4.2 ka B.P.事件的响应,气候变干,湖泊水位下降,出现砂层,沉积物平均粒径迅速上升,因此与上述阶段Ⅱ中586~562 cm段砂层原因相同,此段沉积物粒径曲线在图3中亦未表现. 4.2 ka B.P.事件时段内,采样点处沉积环境可能已转变为滨湖相或河流三角洲相沉积,且周围河流数量及流量因气候干旱程度较强而减少,陆源沉积物减少,因此沉积速率整体最低;这使得磁化率值、TN、TOC和C/N都快速下降. 4.2 ka B.P.事件是距今5000年以来最强的一次气候突变事件,2018年7月31日国际地层委员会将全新世划分为3个时期,4.2 ka B.P.事件被认定为第3个时期-梅加拉亚期(Meghalayan,4200 cal. a B.P.)的起始点[64-65]. 与8.2 ka B.P.事件特征不同的是,其表现为中低纬地区持续100~200年的干旱,对人类早期文明的兴衰有着显著影响,导致了当时世界上很多发展起来的农业文明的崩溃和人类的迁徙[66-67]. 5000 cal. a B.P.以来本区气候波动较大,冷暖时期交替,但总体上趋于变干;19世纪末以来的气候变化,受人类活动的干扰逐渐变强[68].

3.3 区域对比及气候突变事件的可能机制

通过对比近10000 cal. a B.P.以来GISP2冰芯δ18O[53]、董哥洞石笋δ18O[60]、巢湖沉积序列中各科属孢粉百分比含量[56-57]、太阳黑子数[69]、巢湖SZK1507钻孔平均粒径、磁化率等气候代用指标及30°N夏季太阳辐射量气候强迫记录[70],发现巢湖杭埠河流域全新世以来的环境变化可能与以下3种因素密切相关(图4).

(1)北半球夏季太阳辐射量变化. 作为地气系统最主要的能量来源,太阳辐射强度的微小变化都会引起气候的波动. 大量古环境指标数据及气候模拟数据表明[71-73],亚洲夏季风的强弱与北半球夏季太阳辐射量呈正相关关系,主要受地球轨道参数的变化所决定,表现出19000年或21000年的周期变化. 图4c表明,10000 cal. a B.P.以来,北半球夏季太阳辐射量总体呈逐渐下降的趋势,导致夏季风的强度逐渐减弱;并且低、中、高纬之间的夏季太阳辐射量差异趋于减小,这可能会削弱不同纬度之间的大气经向环流,从而导致夏季风的减弱.

(2)太阳活动. 前人研究表明,太阳活动强弱变化会引起紫外线辐射变化,改变平流层的臭氧浓度与温度,向下传递到对流层,进而影响Hadley环流和Walker环流,导致亚洲夏季风的变化[74];太阳活动减弱会使得热带海洋地区温度降低、蒸发变弱,水汽输送与潜热释放减少,亚洲夏季风强度改变[75]. 太阳活动也会通过海气耦合过程扩大对气候的影响,例如太阳活动变化可能会通过大洋温盐环流放大,然后再通过海洋-大气之间的热传输作用影响亚洲夏季风强弱[76]. 太阳黑子数是太阳活动水平最为明显的标志之一,变化具有规律,多被用作指示太阳活动强弱的重要指标[68]. 葛非[77]通过对1910-1965年强东亚夏季风时期太阳黑子相对数与东亚夏季风指数进行相关性拟合,发现两者之间存在高度正相关性. 段长春[78]基于对1948-2005年太阳10.7 cm射电流量,以及再分析位势高度场和风场资料的相关分析、小波分析、合成分析,发现太阳活动峰值年,矢量距平风场上的东亚热带地区(10°~20°N)出现一个气旋性环流,表明东亚夏季风环流加强;而太阳活动谷值年,矢量距平风场上的东亚热带地区出现了一个反气旋性环流,表明东亚夏季风环流减弱. 研究区位于北亚热带季风气候区,气候的变化主要受到东亚夏季风势力强弱的影响. 图4d为近10000 cal. a B.P.太阳黑子数[69],从中也可以明显的看出太阳黑子低爆发年,即太阳活动较弱年,东亚夏季风势力减弱,图4a、4b分别是GISP2冰芯δ18O记录[52]和董哥洞石笋δ18O[59],也记录了对应的弱季风事件,巢湖杭埠河流域受到的来自海洋暖湿气流的影响变小,因此大都发生冷气候事件,降水减少,在SZK1507钻孔沉积物中则表现为C/N值、平均粒径、磁化率对应极值,出现砂层沉积,最为显著的3段分别是44~66 cm(约2038-2782 cal. a B.P.)、108~124 cm(4164-4852 cal. a B.P.)以及562~586 cm(9300-9524 cal. a B.P.)段,大致对应2.8、4.2和9.3 ka B.P.事件;而太阳黑子高爆发年气候相对温暖,东亚夏季风势力加强,研究区降水增多,沉积物C/N值、平均粒径和磁化率值则相对偏低. 但是,太阳活动与地表气候的关系并不仅仅是简单的直接影响关系,其间还存在某些未知作用机制,尚需进一步探讨[79].

图4 巢湖SZK1507孔沉积记录与其他高分辨率气候记录对比((a)GISP2冰芯δ18O记录[52]; (b) 董哥洞石笋δ18O[59]; (c) 北半球夏季太阳辐射量[71](c1、c2、c3分别表示 90°N、60°N、30°N夏季太阳辐射量);(d) 太阳黑子数[69];(e) 火山喷发对大气中硫酸盐含量 贡献率[86-92];(f) SZK1507钻孔C/N;(g) SZK1507钻孔平均粒径;(h) SZK1507钻孔磁化率值)Fig.4 Contrast of sedimentary records of the SZK1507 core and other high-resolution climatic records ((a) GISP2 δ18O[52];(b) Stalagmite δ18O record from Dongge cave[59];(c) Northern hemisphere summer solar insolation[71](c1,c2,c3 indicate 90°N, 60°N, 30°N summer solar insolation separately); (d) Sunspot numbers[69];(e) Sulfate content in the atmosphere came from volcanic eruption[86-92]; (f) C/N of the core SZK1507;(g) Mean grain size of the core SZK1507;(h) Magnetisability of the core SZK1507)

(3)火山活动. 火山活动对气候产生的影响主要是通过释放大量的火山灰和火山气体[80]. 强火山喷发产生的火山灰和气溶胶扩散至平流层后会强烈的散射和反射太阳辐射,使得入射的太阳辐射减少,进而导致地表温度降低,同时又会吸收部分太阳辐射和地面长波辐射,使平流层温度上升,产生阳伞效应;高温的火山灰及温室气体快速沉降后会使对流层温度升高,强烈的辐射也能引起火山附近的温度增加[81]. 除影响气温外,火山活动还会改变大气环流,进而影响降水. 一方面,火山活动导致的降温幅度表现为陆地强于海洋,高纬度大于低纬度[82],这在一定程度上会减弱东亚夏季风的强度;另一方面,火山喷发产生的气溶胶引发的南北半球温度差会导致热带辐合带(ITCZ)南移,进而对东亚夏季风降水产生影响[83]. Kobashi等模拟发现[84],一次大规模的火山爆发能引起海洋持续大约16年的低温;而在高北纬地区,火山喷发引起的低温会导致海冰扩张,从而使得低温持续上百年. 全新世以来有5个火山爆发集中期,分别是全新世早期(10250-9750 cal. a B.P.)、7000 cal. a B.P.前后、全新世中期(5000 cal. a B.P.前后)、4250-3750 cal. a B.P.期间以及3250-1750 cal. a B.P.时段;这5个火山爆发集中期都对应几次大规模气候变冷事件,如9.4、7.5、5.5、4.2以及2.8 ka B.P.事件[85];图4e为火山喷发对大气中硫酸盐含量的贡献率[86-92],贡献率越高表明火山喷发越频繁;对其进行滑动平均后发现有两个显著高峰期,分别对应于9.3 ka B.P.事件和4.2 ka B.P.事件,如前文所述,火山活动使得陆地降温幅度高于海洋,高纬度强于低纬度,东亚夏季风势力减弱[82];同时,ITCZ南移,也会导致研究区季风降水量的减少[83],SZK1507钻孔从而对应沉积两段显著砂层,沉积物平均粒度迅速增加数十倍;磁化率值、TN、TOC和C/N值也出现显著变化,并且变化幅度较大;其余较低峰值出现的时间段也可能对应7.5 ka B.P.和2.8 ka B.P.等事件[79,93],钻孔同样沉积了砂或粉砂层. 可以看出火山活动高频时段与气候冷干事件有着良好的对应关系.

4 结论

1)全新世以来巢湖杭埠河流域的环境变化过程主要表现为:10050-9700 cal. a B.P.,气候湿润;9700-9250 cal. a B.P.,气候变干;9250-5300 cal. a B.P.,气候再次转湿,且环境波动较小;5300 cal. a B.P.以来,气候波动强烈,干湿交替,但总体上环境趋于变干.

2)巢湖SZK1507钻孔沉积物的磁化率值、平均粒径、TN、TOC、C/N 5个高分辨率环境代用指标较为显著的记录了9.3、8.2和4.2 ka B.P.等气候突变事件,其中尤以9.3和4.2 ka B.P.事件最为明显,而对较为典型的8.2 ka B.P.事件的反应则相对较弱.

3)影响巢湖杭埠河流域全新世以来气候突变事件的可能机制主要为北半球夏季太阳辐射量变化、太阳活动以及火山活动. 其中,北半球夏季太阳辐射量变化对气候变化的影响较为直接;而太阳活动和火山活动对气候变化的影响则是间接的,主要是通过改变大气层的大气环流模式或物质组成以及海-气耦合过程,从而引起区域气候变化.