太湖流域滆湖水体悬浮物分布特征及其影响因素*

2020-10-29吴晓东晁建颖廖泽勇任伟祥周梦蝶

吴晓东,王 露,晁建颖,廖泽勇,胡 垚,任伟祥,周梦蝶

(1:湖北师范大学城市与环境学院,黄石 435002) (2:生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042)

水体悬浮物是指水体中不能透过特定规格过滤装置的固体物质,粒径一般不大于0.45 μm,主要包括由浮游动植物、微生物和有机碎屑等组成的有机物和由无机碎屑、黏土等组成的无机物[1-2]. 悬浮物是水环境监测和衡量水污染程度的关键指标,也是水域生态系统营养结构的重要体现. 悬浮物浓度变化直接影响水体透明度和进入水体的光量,决定了太阳光在水下的分布和植物的光合作用,进而影响湖泊初级生产力[3-6]. 此外,由于风的扰动作用而产生的风生流会使湖泊底部的沉积物处于再悬浮状态,这一过程不仅使水体悬浮物浓度发生变化,而且会使营养物质存在场所发生改变,增加了水体中营养盐的浓度,加剧了水体富营养化程度[7-8]. 水体中悬浮物也是各种污染物的重要载体,还能吸附和富集污染物,使水体环境发生变化而导致局部污染[9].

国内外学者对悬浮物浓度及其与环境因子的关系、遥感反演与模型估算等方面开展了大量研究. 秦蕴珊等[10]在渤海海域对海水中的悬浮物状况进行了现场调查;常秀玲等[11]通过野外调查,研究了湖北浮桥河水库悬浮物的季节变化;张海威等[12]研究了艾比湖流域地表水水体悬浮物、总氮与总磷光谱诊断及空间分布特征;刘忠华等[13]通过对生物光学模型进行合理的简化,构建了适用于太湖、巢湖水体总悬浮物浓度反演的半分析模型;周晓宇等[14]利用太湖水体原位观测数据,在对光学复杂水体进行分类的基础上,建立了水体总悬浮物浓度高光谱反演模型;乔娜等[15]利用遥感反演模型分析了水生植物对悬浮物浓度的影响,得到水生植物与其覆盖区水体总悬浮物浓度之间的定量关系,为浅水草型湖泊总悬浮物浓度遥感反演提供实用技术方法.

滆湖位于太湖流域上游,是典型浅水湖泊. 近几十年来,滆湖水质经历了4次较大的变化,水体中氮磷等营养盐明显增加,水体悬浮物的浓度也不断升高[16]. 近些年,通过开展控源截污、拆除围网和生态修复,滆湖水质整体上到达了Ⅳ类,但是滆湖水体悬浮物浓度仍然较高,水体感官指标没有得到明显的改善[17]. 本研究基于周年现场调查,探讨滆湖水体悬浮物的分布特征及其影响因素,以期为滆湖及长江中下游类似浅水湖泊的生态修复提供参考.

1 材料与方法

1.1 研究区域

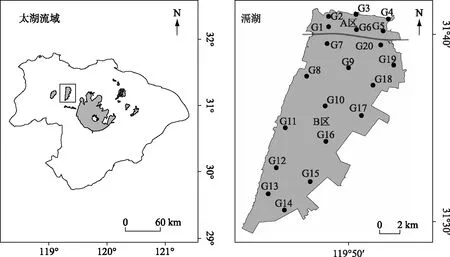

滆湖(31°29′~31°42′N,119°44′~119°53′E),横跨江苏省常州市武进区和无锡宜兴市,位于太湖流域西部,属于太湖上游水系,是苏南地区第二大湖泊(图1). 滆湖南北长25 km,东西平均宽6.6 km,水域面积为164 km2,底泥蓄积量约为5400万m3,底泥分布相对较浅,平均深度为0.25 m,平均水深1.59 m,是一个典型的浅水湖泊[18]. 滆湖沟通长江、太湖两大水体,具有蓄洪灌溉、水产养殖、水上运输和调节局部小气候等多种生态功能和生产功能[19]. 然而,随着环滆湖地区经济的发展,入湖污染物增加和围网养殖使得滆湖水体悬浮物浓度增加,水体透明度下降,沉水植被基本消亡,逐渐由浅水草型湖泊退化成为藻型湖泊,生态系统严重受损[20]. 2008年修建的沿江高速将滆湖分为南北两个湖区,之后在湖北区开展了综合治理,包括入湖河流改道、地形改造、蓝藻打捞与水生植被恢复等措施[21]. 为了方便对比生态修复前后悬浮物浓度的变化,将滆湖分为A区(湖北区)和B区(湖南区)2个研究区域. 根据湖域面积,在A区设置6个监测点(G1~G6),在B区设置了14个监测点(G7~G20).

图1 滆湖位置和采样点分布Fig.1 Location and sampling points of Lake Guhu

1.2 样品采集和处理

全湖共设置20个采样点,分别于2018-2019年春季(4月)、夏季(7月)、秋季(10月)和冬季(1月)对滆湖水体悬浮物浓度进行调查(图1).

用手持GPS定位导航,确定采样点位置. 在距水面0.5 m处用容积为2 L有机玻璃采水器采集表层水体;取0.5 L水样用GF/C微孔滤膜过滤悬浮物质;取0.5 L水样,用于提取和测定叶绿素a(Chl.a)浓度;取0.5 L水样用于测定水体总氮(TN)、总磷(TP)、溶解性总氮(DTN)、溶解性总磷(DTP)等指标. 水样放置在2~8℃保温箱中保存,并在24 h内进行分析测试. 水深用回声探测仪测定;采用过滤称质量法测定水体悬浮物(TSS)、有机悬浮物(OSS)和无机悬浮物(ISS)的浓度,钼锑抗分光光度法测定TP和DTP浓度,过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定TN和DTN浓度. PP=TP-DTP,PN=TN-DTN,以上指标详细方法均参考《水和废水监测分析方法(第四版)》[1].

1.3 数据处理

滆湖水体悬浮物浓度的监测数据均为实地采样分析得出. 依据经纬度数据,利用ArcMap 10.2作出滆湖采样点分布图;相关分析采用皮尔逊(Pearson)相关系数法,空间插值分析采用普通克里格插值法(Kriging). 数据采用Excel 2010、Origin 8.0以及SPSS 20.0软件进行统计检验、绘图和分析.

2 结果与分析

2.1 营养盐特征

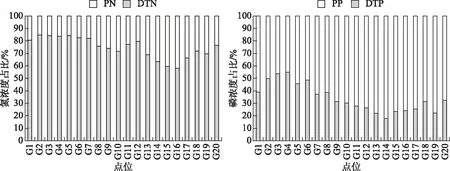

滆湖水体TN中,DTN占主要部分(图2). TN浓度的变化范围在1.30~4.57 mg/L之间,平均浓度为3.10±0.70 mg/L,季节变化趋势表现为冬季>秋季>夏季>春季;A、B湖区TN平均浓度分别为3.50±0.35、2.93±0.75 mg/L. PN浓度变化范围在0.09~1.73 mg/L之间,平均浓度为0.76±0.35 mg/L,A、B湖区的平均浓度分别为0.59±0.37、0.84±0.31 mg/L;全湖PN浓度季节变化趋势表现为春季>夏季>冬季>秋季.

图2 滆湖不同点位水体DTN、PN、DTP和PP分布特征Fig.2 Distribution characteristics of DTN, PN, DTP and PP in water of different sampling points in Lake Gehu

滆湖水体TP中,PP占主要部分(图2). TP浓度的变化范围在0.073~0.402 mg/L之间,平均浓度为0.172±0.052 mg/L,季节变化趋势表现为夏季>春季>冬季>秋季;A湖区的平均浓度为0.180±0.040 mg/L,B湖区的平均浓度为0.168±0.056 mg/L. PP浓度变化范围在0.042~0.224 mg/L之间,平均浓度为0.112±0.040 mg/L,A湖区的平均浓度为0.093±0.036 mg/L,B湖区的平均浓度为0.121±0.039 mg/L. 全湖PP浓度季节变化趋势与TP一致.

2.2 Chl.a浓度的季节变化特征

滆湖水体Chl.a浓度的季节变化趋势为:夏季>秋季>春季>冬季(图3). 全湖Chl.a平均浓度为39.57±36.32 μg/L,A区的平均浓度为24.52±30.95 μg/L,B区的平均浓度为58.51±36.54 μg/L. A区G5点位Chl.a浓度较高,结合文献资料和现场观测得出,G5点附近的Chl.a浓度较高是因为B湖区的藻团在夏季风的作用下经隔断堤坝中的缺口涌向A湖区G5点而形成的[22].

图3 滆湖水体不同点位Chl.a浓度的季节变化Fig.3 Seasonal variation of Chl.a concentrations in water of different sampling points in Lake Gehu

2.3 悬浮物的季节变化特征

滆湖水体悬浮物的季节变化特征亦比较明显. 全湖TSS平均浓度的季节变化趋势是:夏季>秋季>春季>冬季,且夏季明显高于其他季节(图4). 滆湖水体悬浮物春季、夏季、秋季、冬季的平均浓度分别为36.28±13.78、61.36±20.91、40.21±9.18和29.62±5.82 mg/L. A区和B区的TSS均以ISS为主,最高值均出现在夏季,且ISS和OSS所占的比例大致相同. A区夏季悬浮物浓度最高为55.60 mg/L,ISS占77.4%;冬季悬浮物浓度最低为5.20 mg/L,ISS占75.2%. B区夏季悬浮物浓度最高为105.87 mg/L,ISS占77.3%;冬季悬浮物浓度最低为6.67 mg/L,ISS占71.8%.

图4 滆湖水体悬浮物浓度的季节变化 Fig.4 Seasonal variation of TSS concentration in water of Lake Gehu

2.4 悬浮物的空间变化特征

根据2018年4月至2019年1月的观测资料,各采样点悬浮物浓度的变化范围在11.80~105.87 mg/L之间,平均浓度为41.87±18.09 mg/L,大致呈现出东岸大于西岸,沿岸大于湖心的趋势. A区悬浮物平均浓度为37.04±17.62 mg/L,B区悬浮物平均浓度为43.94±19.63 mg/L,呈现出A区小于B区的状况. 春季悬浮物浓度极高值出现在滆湖东南区域,极低值出现在东北和西南区域;夏季悬浮物极高值出现在湖心和东南区域,极低值出现在西南区域;秋季极高值主要出现在南部和东北区域,极低值在A区;冬季滆湖西部和A区较低,东岸浓度较高(图5).

图5 滆湖水体TSS在春季(a)、夏季(b)、秋季(c)和冬季(d)的空间分布特征 Fig.5 Spatial distribution of TSS in spring(a), summer(b), autumn(c) and winter(d) in water of Lake Gehu

2.5 透明度季节变化特征

滆湖水体透明度季节变化差异明显(图6). 从季节上看,滆湖冬季透明度最高,其次为春、秋季,夏季最低(平均仅为21.2 cm). 从空间上看,滆湖水体透明度空间差异较大. 总体上看,A区透明度高于B区. A区春、夏、秋、冬水体透明度分别是B区的1.02、1.04、1.18和1.26倍.

图6 滆湖水体透明度的季节变化 Fig.6 Seasonal variation of SD in water of Lake Gehu

3 讨论

3.1 悬浮物时空分布规律

水体悬浮物浓度的季节变化规律与湖泊所处的地理位置、水深、盛行风向和风速的季节变化、水生植物的长枯以及藻类暴发的空间变化有关. 一般而言,水体悬浮物与透明度呈负相关关系. 悬浮物浓度高的点位,透明度均较低,反之亦然. 以滆湖为代表的我国长江中下游浅水湖泊,受风向和风速变化的影响,不同湖区底部沉积物再悬浮存在较大差异. 夏、秋季气温高,在东南季风的影响下,极易造成浅水区域底部沉积物的再悬浮;尤其是夏、秋季藻类的大量暴发、死亡都会增加水体悬浮物的浓度. 冬、春季节,藻类生长缓慢,水体中悬浮物浓度相对较低. 悬浮物浓度的变化还与采样的天气有关,风速大时,底部泥沙稍加扰动即会再悬浮,导致水体悬浮物浓度显著增加.

不同季节滆湖TSS浓度的空间分布特征不同. 春季TSS极高值出现在B区东南部,该区平均水深为1.05 m,在风力的作用下,沉积在湖泊底部的淤泥再悬浮而出现极高值. 夏季由于藻类的大量繁殖,TSS极高值出现在B区中心位置和东南部,而在A区和B区西南部TSS浓度相对较小. A区悬浮物浓度低主要是由于浅坝的阻挡,吹程缩短,加上生态修复工程的开展,水生植被覆盖度增加[21]. 根据2019年的调查,A区水生植被覆盖度达到10.31%,B区水生植被覆盖度不到1%,两个区域差异较大. 水生植物对水体具有过滤、消浪和阻挡泥沙再悬浮的作用,削减了水体中营养盐的浓度,抑制了藻类的生长,从而有效降低了TSS浓度. 秋季TSS浓度的极高值出现在B区南部和东北区域,极低值出现在A区,悬浮物浓度略有偏高,平均浓度为40.20 mg/L. 冬季TSS平均浓度在4个季节中最低,最高值主要出现在湖泊东岸. 其主要原因是,冬季盛行西北风,湖底沉积物在风力作用下再悬浮并被裹挟至湖泊东岸.

3.2 水体中悬浮物与氮、磷的关系

研究表明,悬浮物的总量与水体中的总磷浓度和营养水平均呈正相关,是水体富营养化程度评价中的一个重要指标[23]. 对于依据悬浮物浓度评价水体富营养化方面,目前尚未形成统一的评价标准. 有学者提出,贫营养型湖泊的悬浮物平均浓度为1.0 mg/L(变幅为0.02~9.17 mg/L),中营养湖泊的悬浮物平均浓度为6.6 mg/L,富营养化湖泊的悬浮物平均浓度为7.3 mg/L(变幅为0.2~127.2 mg/L),高度富营养化湖泊的悬浮物平均浓度为22 mg/L(变幅为5~64 mg/L)[24].

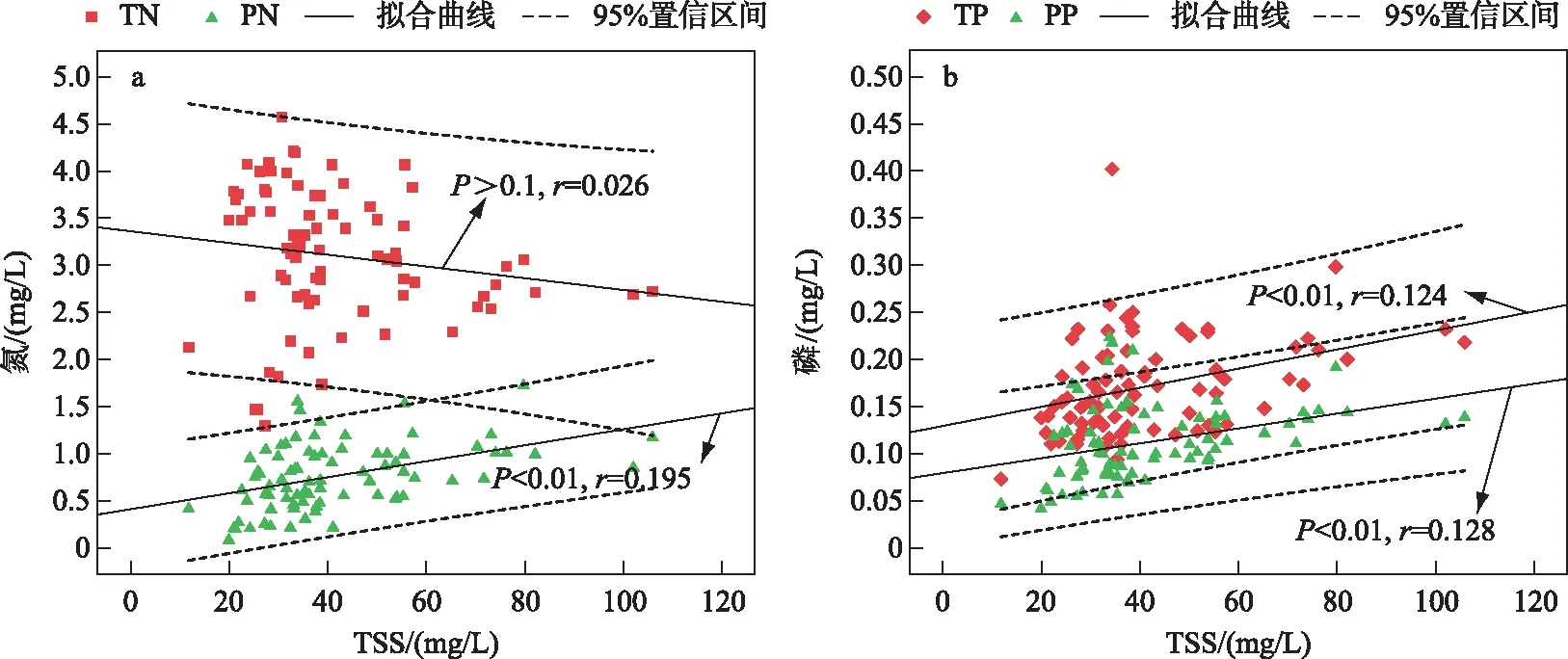

由结果可知,A湖区PN的平均浓度为0.59±0.37 mg/L,B湖区的则为0.84±0.31 mg/L ,前者是后者的70.23%;A、B湖区PP的平均浓度分别为0.093±0.036、0.121±0.039 mg/L,前者是后者的76.86%. 这说明A区经过治理之后,PN、PP浓度明显下降. 经线性拟合发现,TSS与TN之间相关性不显著(P>0.1),与PN、TP和PP具有极显著正相关关系(P<0.01)(图7). 相比而言,PP与TSS具有更强的相关性,并且PN在TN中所占的比例比PP在TP中所占的比例要低,说明TP受悬浮物的影响更大. 研究表明,受风浪作用,湖泊很少处于完全静止状态,由沉积物再悬浮而释放出的营养盐很难在短时间内沉淀,会长期存在于水体中为水生植物供给营养元素. 由泥沙再悬浮作用释放出的营养盐随着扰动作用的强度而发生变化,因而,PN与SS之间具有显著的正相关关系;而水体中DTN浓度无太大的变化,TN与TSS相关性不明显. 因此,在湖泊生态修复过程中应当采取适当的措施控制水体悬浮物的浓度,减低因底泥释放而产生的营养盐[25].

图7 滆湖水体TSS与氮(a)、磷(b)的相关关系Fig.7 Relationship between TSS and nitrogen(a), phosphorus(b) in water of Lake Gehu

3.3 水体中悬浮物的影响因素

滆湖入湖河流较多,是一个比较开放的湖泊,与外界的物质与能量交换比较频繁. 因此,滆湖水体悬浮物主要来源于河流输入的泥沙以及风力作用造成的泥沙再悬浮. 从全湖悬浮物组成来看,ISS占TSS的75.5%,OSS占TSS的24.5%,比例差别悬殊. A区和B区情况相似,均以ISS为主且,二者相差不大. 同时,从季节变化可以看出,在A区,夏季TSS浓度占全年的35.8%,冬季占全年的15.7%;B区夏季TSS浓度占全年的39.6%,冬季占全年的18.3%. 夏季,气温高藻类暴发,加之鱼类活动强,悬浮物的浓度为一年最高;冬季气温低,浮游植物生物量较少,悬浮物浓度最低.

Chl.a与TSS浓度之间存在着较强相关关系(图8a),说明滆湖仍然是一个比较典型的富营养化湖泊. 作为OSS重要组成成分的浮游植物对水体悬浮物有着重要的影响,从悬浮物组成状况来看,OSS占比较小,这与太湖水体悬浮物中OSS占TSS总量的30%大致相同[26]. 但不可忽视的是水体中Chl.a浓度仍然很高,部分点位甚至达到了105.87 μg/L.

滆湖平均水深较小,仅为1.59 m,最大水深在A区,为3.3 m,B区平均水深1.31 m,是一个典型的浅水湖泊. 从相关性分析来看(图8b),水深与TSS浓度的相关性较弱(0.05 图8 滆湖水体TSS与Chl.a浓度(a)、水深(b)的相关关系 Fig.8 Relationship between TSS and Chl.a concentration(a), water depth(b) in water of Lake Gehu 从悬浮物时间变化以及氮磷与叶绿素a和悬浮物的相关关系可知,若要降低滆湖水体悬浮物浓度,控制水体营养盐浓度,需从控制浮游植物暴发,减少泥沙再悬浮和恢复水生植被等措施入手. 从悬浮物的空间分布可以看出,经过综合治理的区域悬浮物浓度相对较低,这说明水生植被的恢复对水体具有过滤、吸附和消浪作用,是影响水体悬浮物浓度以及营养盐浓度的重要因素[30-33]. 因此沉水植被恢复与重建是降低滆湖水体悬浮物浓度的重要措施. 1)滆湖水体悬浮物浓度的变化范围在11.80~105.87 mg/L之间,平均浓度为42.56 mg/L,大致呈现出东岸大于西岸,湖岸大于湖心的趋势,并且A区悬浮物浓度小于B区. 2)滆湖水体悬浮物春季、夏季、秋季和冬季的平均浓度分别为33.01、43.73、40.20和29.62 mg/L,夏季显著高于其他季节. 3)滆湖水体ISS和OSS占TSS的比例差异较大,且A区和B区均以ISS为主. 4)TSS与PN、TP和PP具有极显著正相关关系(P<0.01),藻类暴发和沉积物再悬浮是影响水体悬浮物浓度的重要因素.

4 结论