力屈万夫 韵高千古

——《蘧草法帖》读后

2020-10-29黄思维

文/黄思维

(本文作者为上海诗词学会会员)

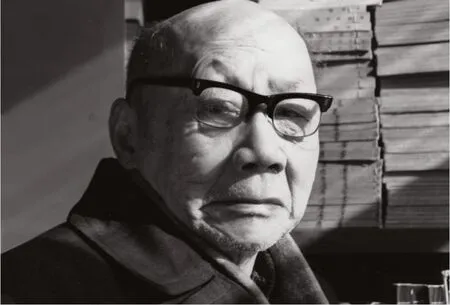

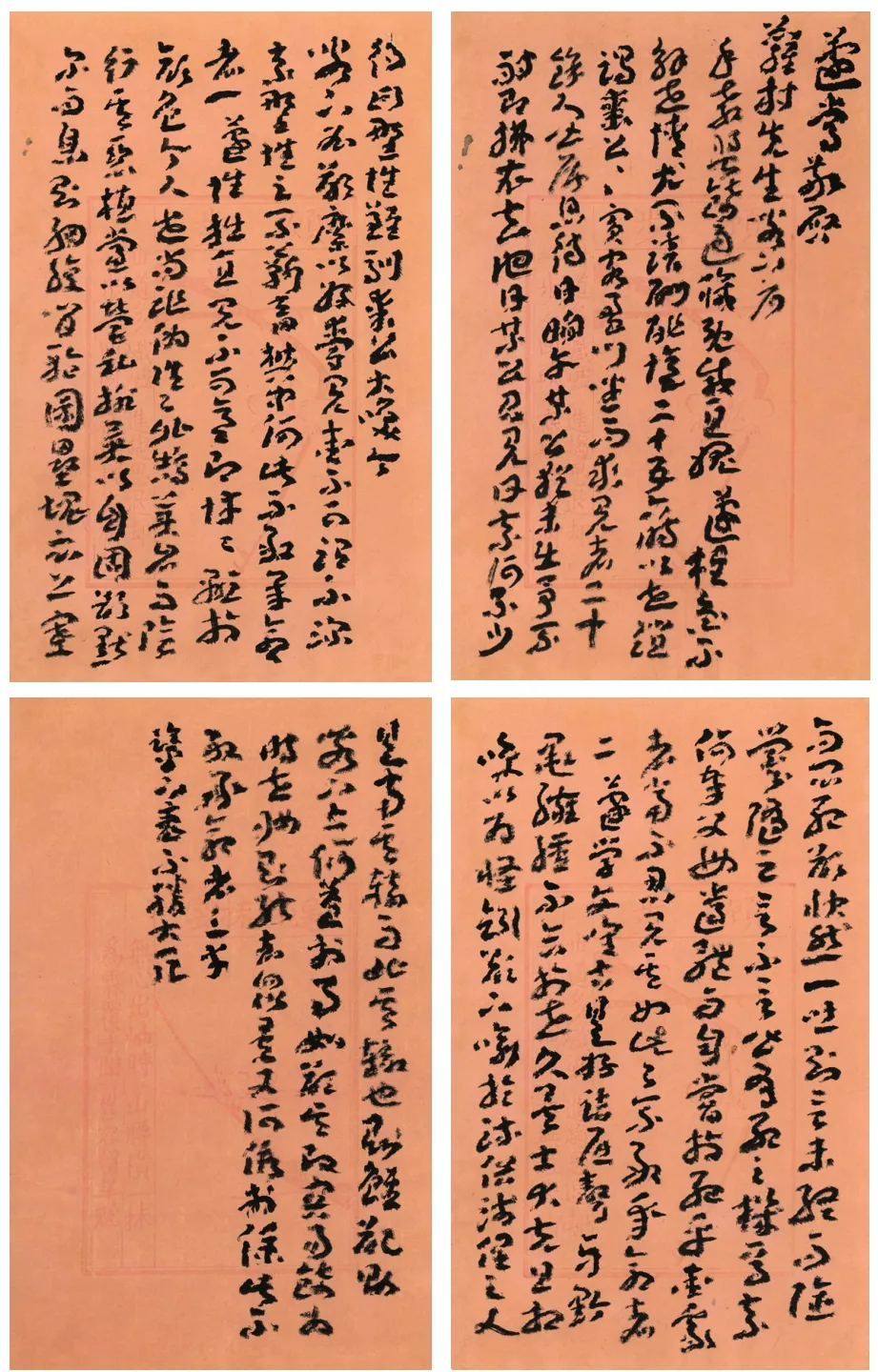

王遽常像 20世纪80年代晚期所摄

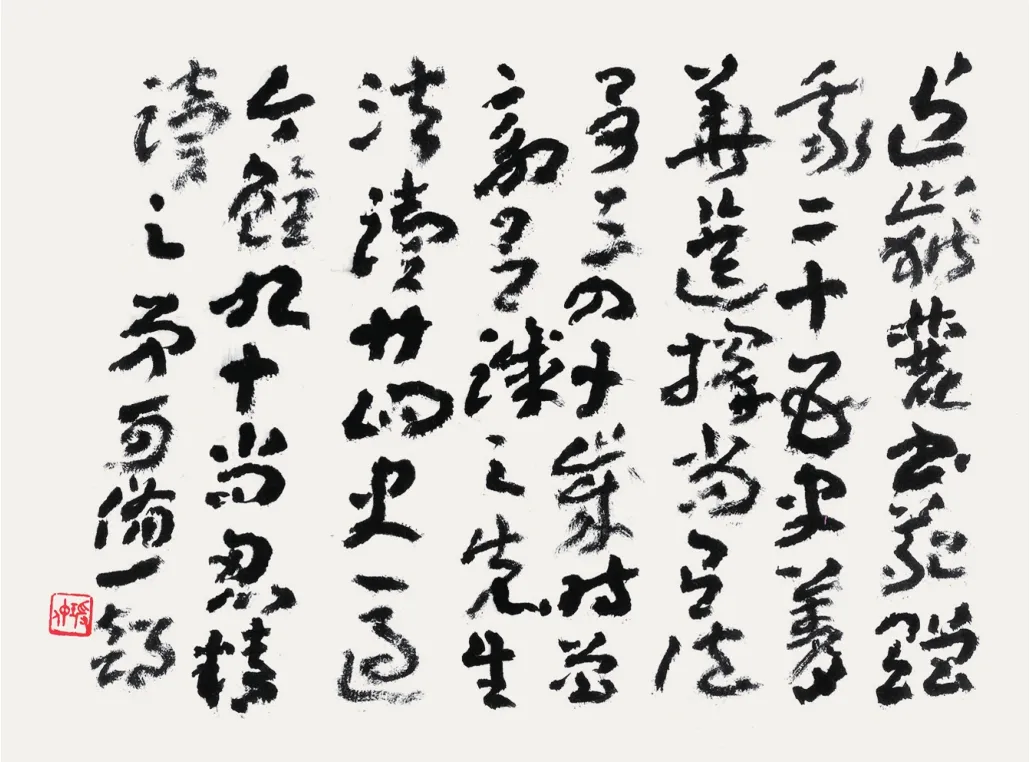

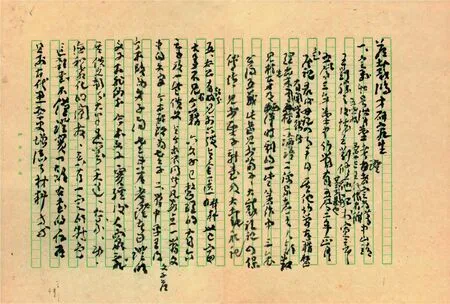

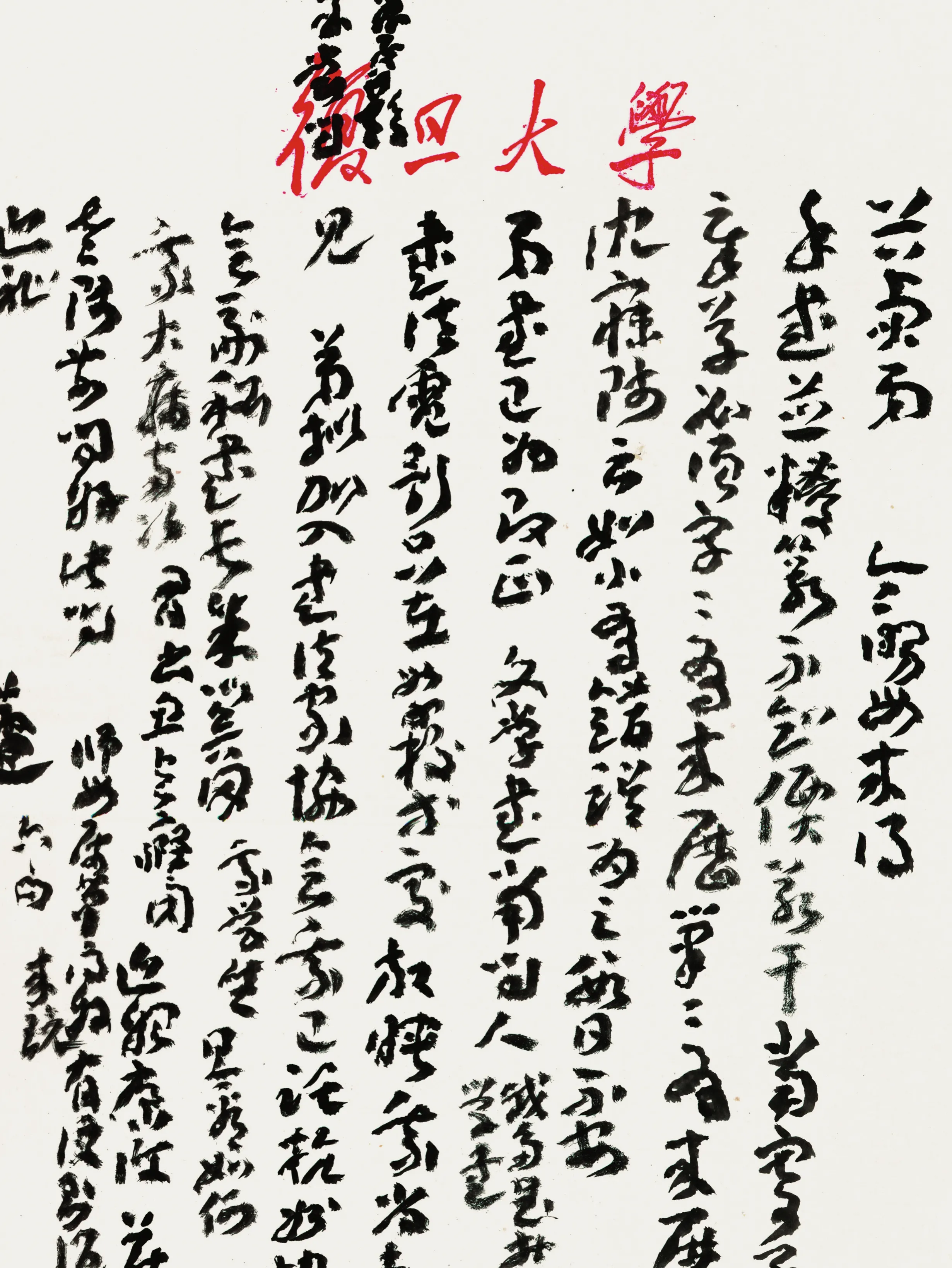

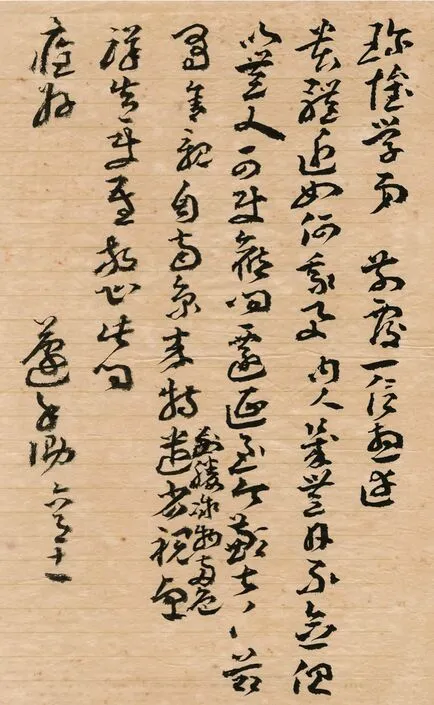

《十八帖》之《岳麓帖》

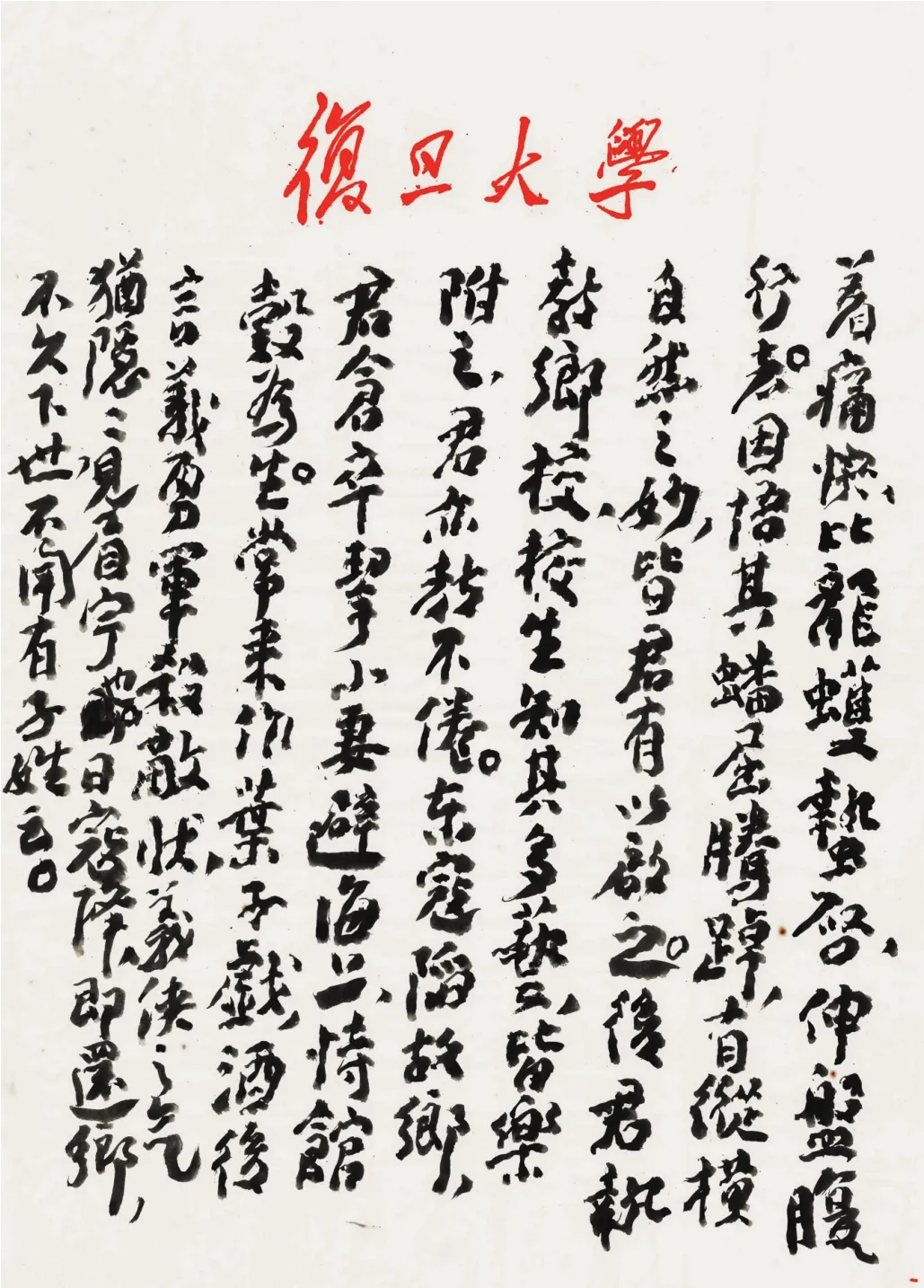

《十八帖》之《承问帖》

章草之作,由来尚矣。自汉史游作《急就章》,解散隶体粗书之,两千年来名家辈出,若魏晋之皇象、索靖,元明之赵孟、宋克等,皆擅此体,著称于世。而守古创新,拓展章草之领域,集章草之大成者,其唯王瑗仲蘧常先生乎!

先生望出琅玡之后,长于秀水之乡。嘉禾者,乃人文之渊薮。就近代而言,沈曾植、王国维允推巨擘,而新会梁启超、太仓唐文治堪称儒宗,先生皆一一奉手,得其训迪。故其学问行谊,犹有前辈之遗。先生淹贯经史,精通小学,从《法帖》中亦可印证焉。如与冯其庸书云:“予三四十岁时,曾效吕诚之先生法,读二十四史一过。”与姚继虺书云:“《四书》总以涵泳义理为主,须字字细嚼,不可放松一字。弟前岁曾作过此番功夫。”又与苏绍智书指出“富人如巴蜀寡妇怀清然亦诛灭”句读有误,“应于‘寡妇怀清’断句,‘然亦诛灭’应下属‘名族’,谓‘诛灭名族’,与‘怀清’无关也”。先生熟谙三代史,所撰《秦史》有传列女“巴蜀寡妇清”,“以富守贞”,不云其“诛灭”也。其学问之笃实,诂训之典核,可窥一斑。又答施志伟、戴鸿才两研究生有关先秦诸子问题,先生著有《诸子学派要铨》与《先秦诸子书答问》,故游刃有余,胜义纷披。答顾泽南“汤”之问题,则引经据典,谓“古名开水为汤”,与“、涫、涾等字,皆谓煮开水”,“皆战国时人语也”,弥见考证功夫。又与李定生书,对其与胡啸所作三篇论文,高屋建瓴,论评精到。先生曾选注梁启超诗文,于梁氏著作研究甚深,其评胡啸《梁启超后期思想的评价问题》一文,虽寥寥数语,颇中肯也。

先生学问既洽,人品尤高。20世纪30年代,任教光华大学时,因家累重,设法在交通大学兼课,乃将伯于张元济先生。又任教大夏大学时,某年暑假聘书久不至,而求助于蔡元培先生。曩时生活之艰辛,谋职之不易,概可见矣。而上海沦为孤岛,先生先辞去汪伪接管交大之职,后拒绝伪中央大学文学院长之聘,与陈柱书有“不敢承命者有三”,其一曰:“今阁下必欲縻以好爵,见爱不可谓不深,奈野性之不蕲畜樊中何?”虽粥不足,然义不帝秦,其平生大节,足以觇之。蔡元培先生尝谓先生“经师人师,国之珍也”,固不虚也。

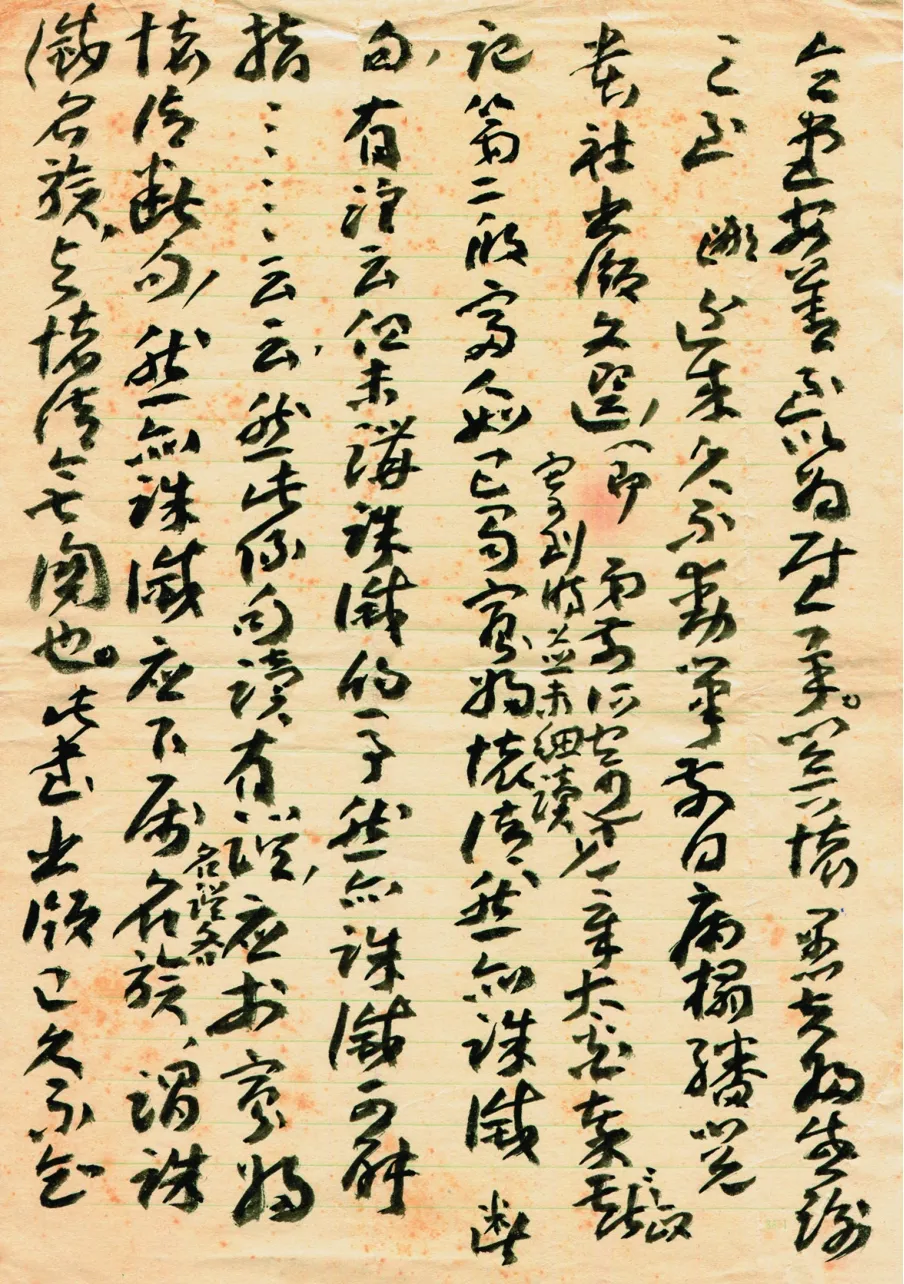

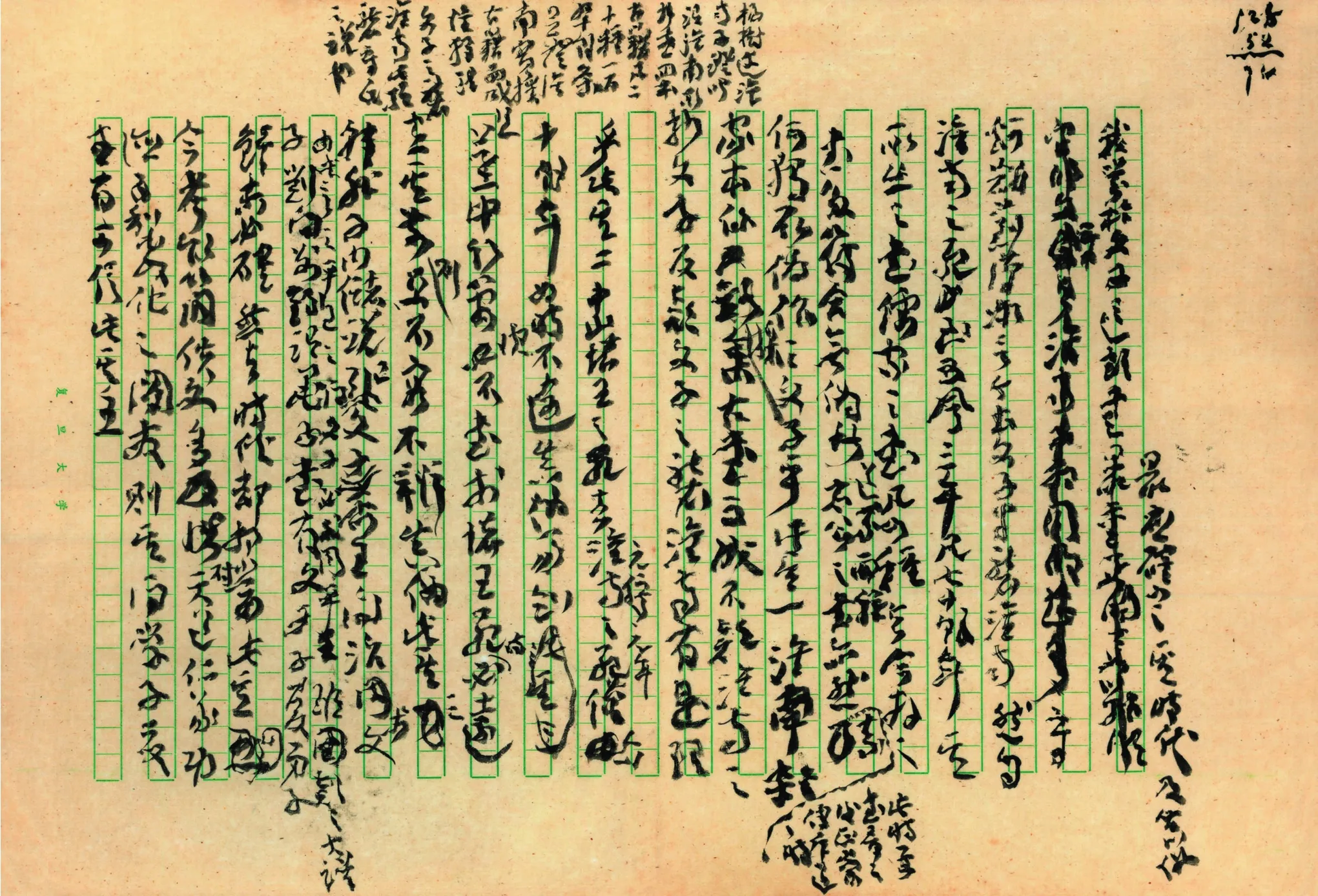

致马国权之《澹如帖》之一二

先生书法,积岁月也久,下功夫也深。年十七,患疟疾,以《十七帖》遣日,二年间因疟发汗渍而敝腐,四易其本。(《唐拓〈十七帖〉复印件跋》)年十九,每晨起画墨一盂,于旧方砖作擘窠书者一年,继习汉魏诸碑者一年。后得松江本《急就章》,日必习一二纸。(《自传》)其究心斯艺,可谓勤且专矣。在《法帖》中,亦载其习书抄碑之事,与冯其庸书云,《淳化阁帖》所收《比奉》《举聚》《安和》《喻嫂》《清和》各帖,“曾临摹数百次”,与张振维书云,某年暑假与唐兰“几日日抄杨守敬论碑帖书”。取精用宏,宜其根柢之深厚。曾作《书法问答》,以“专一、敏速、诚正、虚心、博取、穷源”为学书六要,又《章草书法略谈》,以“结构、变化”为习草大旨,皆抒所心得,度人金针也。

初,先生习书承父兄之教,后拜寐叟为师,深得师法,早岁即头角崭然,康有为尝有“咄咄逼人门弟子”之誉。按“咄咄逼人”乃卫夫人称王羲之语,今东瀛人评“古有王羲之,今有王蘧常”云云,不知康氏评之在先矣。

宋人作诗讲究来历,黄庭坚所谓“老杜作诗,退之作文,无一字无来处”。先生以为作书亦然。与冯谷贞书云:“章草必须字字有来历,笔笔有来历。沈寐叟云如小有错误,为之数日不安。”盖某字出于某碑某帖,须有来历,有根据,尤其是章草,笔画之间,不容误混。虽赵孟、宋克所临本,不免疏谬,况他人乎?故先生研精篆素,谨严不茍,做到笔下有源,书无讹字。

据斐尔《上海名人论·王蘧常》载:某人请他写某区某办事处招牌,“区”“事”写法与众不同,某人以为开玩笑。先生解释道:“‘区’字出在北碑上,‘事’字锺繇是这样写的。”可见这两字均有来处,某人少见多怪而已。《章草字典序》载:唐兰斋名“书带草堂”,属先生书之。先生据汉简“带”字略作变化,结构殊美,故唐兰喜称“是真可谓出新意”云云。字有来历,《法帖》中亦多所谈到,如“质”字,旁注“祝允明如此写”(《与王平孙》),“宇(宀下千字) 是宇字,见《月仪帖》”(《与冯其庸》)。先生次子平孙先生,好章草,且很用功,信中字略有错误,先生回信时一一举正,不合章草之字,则示范说明,以期改正。如写“恐”字,注意“容易与‘丝’字混”,“‘笑’有撇即为‘唤’”,“‘左右’二字必须辨明,前人颇多误混而为人讥笑者”。信中又谓皇象《急就章》:“同出一手所写多不同,如赵孟、宋克等都是如此,大约把这类字加以发展了。”并举宋克“乌”字三种写法。先生章草亦与时俱进,厚自淬琢,力求新意,一字有不同写法,如上引序中“带”字亦有三种写法也。

致苏绍智之《绍智帖》

致陈柱《萝村帖》

先生承家学,诗文亦卓荦不群,著有《抗兵集》,详见附录斐尔之评述。在《法帖》中,其诗文与联语亦论及书法者。与庄一拂书中,抄寄《为孙君题唐人〈金刚经〉卷子》诗云:“书家亦有金刚杵,曾历鸣沙劫火红。”注:“张瓜田庚谓画家笔有金刚杵,盖用梵语,余谓书家亦有之。”所谓“金刚杵”,观张庚所论画,一曰用笔须重,二曰脱尽习气。书家亦如是。盖书法以力为主,《笔阵图》云“下笔点画芟波屈曲,皆须尽一身之力而送之”,又同作诗“无一点尘俗气”,揆诸历代书家,莫不如此。先生有诗云“纸田耕万亩,笔阵扫千军”,横扫千军,是何等笔力。《王蘧常书法集》自序云:“不惑于外诱,不惧于外扰。”心正笔正,何习气之有?又《印人陈澹如传》中自述习章草曰:“初肄所谓索征西《月仪帖》及《出师颂》,至是始一变。知所谓文而不华,质而不野者,又进而略知沉着痛快,比龙蠖蛰启,伸盘腹行者。因悟其蟠屈腾踔,有纵横自然之妙。”从“初”而“变”,再由“知”进而“略知”,终“悟”其“妙”,而造其极者,正如《急就章》所云“积学所致非鬼神”也。又《赠马国权联》云:“为章草开疆,穷大地上下。”天纵奇才,心专其艺,于章草开前人未有之疆域,先生足以当之。

先生真奇人也,亦性情人也。欧阳修云:“所谓法帖者,其事率皆吊哀候病,叙睽离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。”先生若干法帖,亦不过数行,真情流露,读来感人。女弟子张珍怀,工倚声,其丈夫抗战后失联,杳无音讯,晩年多病,先生辄书以存问:“贵体近如何?我与内人几无日不念。”“昨晤陈兼于先生,谓弟宿恙复发,至为驰念,望示我数行,以释悬悬。”长者于后辈之关怀,溢于言表,而寥寥数行,殊有晋人风味。杨廷福为唐史专家,遭逢厄运二十年,平反后不久而婴疾。先生与冯其庸书云:“廷福恶疾,曾属小儿往视,第二次遇其子女,始知其详,为之泫然。”迨廷福殁,又挽联云:“斯人斯疾,耄老何堪祝予痛,长才未能尽展,祝予之痛,今古同叹。”至于所用信笺,以近时为多。唯纸不择其佳,心不求其好,信笔挥洒,于不经意处见功力,于飞动处见精神也。

致戴鸿才之《定县帖》之一

致戴鸿才之《定县帖》之二

致张珍怀之《微物帖》

谢稚柳称先生书法,“是章草,非章草,实乃蘧草,千年以来一人而已”,此善于拟伦,亦名至实归也。先生早年习章草,取法乎上,肆力于有唐至秦汉之碑帖,进而汉简汉帛汉匋,得皇象之遗意,“是章草”也。中年则平正中见奇崛,纵逸中有法度,虽自谦尚未成体,然沉着痛快,戛戛独造,“非章草”也。晚年则“行云流水,多任自然,实难攀跻,愈晚愈入化境”,此《十八帖》中言右军书法,亦夫子自道,“实乃蘧草”也。“力屈万夫,韵高千古”,昔刘熙载评右军书语,今以此评先生,并以“蘧草”名其帖,不亦宜乎!

王兄运天,乃先生之高弟子,笃念师门,所编瑗公书法集多种行世矣,而夙所留意者,书札耳。先生法帖,宝藏匪易,搜集亦难。兄不辞千里,遍觅四方,于此艰巨工程,倾全力焉。近年来,得郭君建中之助,于法帖精心复制,仔细释文。倾出示《蘧草法帖》,凡五百余通,与师友亲朋等八十余人,时间跨越六十年,富矣!伟矣!《法帖》内容既丰,诸体皆备,从而观法书之嬗变,赏墨宝之精微,其书法价值及史料与文学价值,不待言矣。

乙丑岁,予偕蒋松亭、彭鹤濂往谒先生,有幸获聆诲教。而先生门下士张珍怀、蒋松亭、富寿荪、郑学弢、周韶九、朱子鹤诸先生,皆与予忘年交,于先生道德文章,时闻绪论。运天兄与予同庚,又同好蘧草,相知颇久。今承兄不弃,属为书首,不克获辞,于校读《法帖》之余,谨言体会,用志景仰焉。

己亥盛夏,后学黄思维敬书于凤翔轩。