早期综合肺康复对有创机械通气患者肺氧合及炎症指标水平的影响▲

2020-10-28孙烯辉黄德斌张桂宁张运山

孙烯辉 杨 丽 黄德斌 赵 萍 张桂宁 陈 卓 张运山

(广西医科大学第一附属医院1 护理部,2 重症医学科二病区,南宁市 530021,电子邮箱:guangxidatou@sohu.com;3 广西医科大学第二附属医院重症医学科,南宁市 530007;4 广西医科大学第一附属医院康复医学科,南宁市 530021)

多中心研究显示,在因急性呼吸窘迫症入院的重症患者中,超过50%的患者需要接受有创机械通气治疗[1]。机械通气可为患者争取救治时间,但通气时间延长容易产生呼吸机相关性肺炎、呼吸机依赖、ICU获得性衰弱、谵妄等并发症[2],这将影响患者后期康复效果并增加死亡率,而早期康复干预是防治这些并发症的主要措施。近年来,随着康复前移理念在重症护理中的推广应用,越来越多的研究显示,以早期活动为核心的早期康复改善了机械通气患者的生理、心理状态,并可有效缩短其机械通气与ICU住院时间[3-4]。重症机械通气患者多存在呼吸衰竭和不同程度感染,其肺氧合状态和炎症水平与预后关系密切,若能在机械通气早期进行肺康复介入,或可缩短患者有创机械通气治疗的时间,并改善远期预后[5]。基于实践和研究现状,本课题组在多学科协作基础之上,制订综合性肺康复方案并将其应用于重症患者机械通气早期,以探究早期综合肺康复对机械通气患者肺氧合功能及炎症水平的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年7月至2019年10月入住广西医科大学第一附属医院重症医学科的265例接受有创机械通气治疗的患者。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)符合机械通气应用指征[6];(3)研究期间神志清醒,能配合做呼吸训练和主动活动;(4)无胸部物理治疗(下称“胸部理疗”)禁忌证,如血流动力学不稳定、怀孕、颅压过高、气胸(未处理)、不稳定性骨折及重度凝血障碍等;(5)预计有创机械通气时间≥72 h且ICU住院时间≥7 d。排除标准:(1)存在胸部理疗和早期活动禁忌证;(2)患者或其家属不愿参与研究;(3)意识模糊,不能配合进行早期肺康复;(4)脑梗死或脑出血急性期;(5)胸腔置有心脏起搏装置。 剔除标准:(1)研究期间转出ICU或死亡;(2)因不能耐受早期活动或胸部理疗终止研究。最终共纳入85例患者,采用随机数字表法将患者分为对照组43例和观察组42例,两组基本资料差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院医学伦理委员会批准通过,所有患者知情同意并自愿参加。

表1 两组患者基本资料比较

1.2 干预方法

1.2.1 对照组: 采取ICU常规康复护理,康复措施干预时间为从患者上机到脱离呼吸机。(1)常规治疗护理。根据患者病情需要做好营养支持、容量检测、人工气道管理、常规镇痛镇静治疗、基础护理等工作。(2)常规早期活动。在固定好患者各类管道、患者生命体征稳定的情况下,鼓励并协助患者采用主动或被动的形式活动四肢的各个关节,运动内容包括前屈、后伸、外展、内收、内外旋转等,20~30 min/次,1次/d;当患者肌力>4级时,在全面评估和严密监测生命体征下,鼓励患者由床内卧位转为坐位,最终转变为床边坐位,20~30 min/次,1次/d。(3)常规胸部理疗。① 定时翻身,根据患者病情每2 h翻身1次,以有效引流痰液和预防压疮;② 叩背排痰,由管床护士进行手动拍背,手掌弯成空杯状,从肺底到肺尖,从外向内,自下而上进行叩背;叩背力度以不引起皮肤发红和患者生命体征急剧波动为宜。2次/d,20~30 min/次,于餐后2 h或餐前30 min实施。

1.2.2 观察组:在对照组基础上采取基于多学科协作的早期综合肺康复护理,康复措施干预时间为从患者上机到脱离呼吸机。(1)联合查房与制定方案。患者机械通气48 h内,由ICU管床医师、康复科医师、康复治疗师、护理组长、管床护士对患者进行联合查房和康复指证的整体评估,评估内容包含患者通气24 h内的生命体征、血气参数、呼吸机参数、意识状态、肺部听诊、肌力情况等。根据整体评估结果制定个体化早期综合肺康复方案,方案内容主要涵盖早期活动、胸部综合物理治疗、神经肌肉电刺激等措施。(2)策略化镇静镇痛。基于患者现有镇静镇痛方案、早期肺康复方案和意识状态,在进行干预前1.5~2 h根据医嘱适当下调镇静和镇痛药物剂量。镇痛药物调整方法,舒芬太尼0.0 003~0.01 μg/(kg·min)、瑞芬太尼0.03~0.10 μg/(kg·min);镇静药物调整方法,咪达唑仑0.4~1.5 μg/(kg·min)、丙泊酚1~2 mg/(kg·h)、右美托咪定0.2~0.5 μg/(kg·h)。调整目标为根据病情增加患者处于浅镇静状态的时间,维持患者镇静评分在-1~1分之间,患者可配合参与早期肺康复。(3)早期活动训练。① 早期活动与体位转变,2次/d,20~30 min/次。当患者肌力≤2级时,由康复治疗师协助患者进行四肢关节被动训练,运动内容包括上下肢的关节屈曲、伸展、外展、内收、内璇、外旋等;当患者肌力≥3级时,协助患者在康复师指导下主动进行上述运动;同时鼓励患者进行体位改变,在康复师和管床护士协助下,通过循序渐进的方式,实现“床内卧位-床内坐位-床旁坐位-床边坐位”的体位转变,以扩张胸廓增加肺容积。② 床上脚踏车运动,2次/d,20~30 min/次。患者能进行体位改变时,管床护士连接好玖健踏步训练机(上海玖健康复器材有限公司生产,型号为JJKF03)的装置后,设置初始转速为18转/min,指导患者进行踏车运动,根据患者耐受和肌力情况适当增加转速和运动时间。(4)早期综合胸部理疗。由康复师根据患者病情需要实施,2次/d,20~30 min/次,与早期活动训练间隔≥1 h。① 吸气肌训练。将双手放于患者下胸廓膈肌两侧感知患者的呼气相和吸气相,通过腹部或侧胸部适度加压力量,对患者进行腹式呼吸指令引导,5~10次为1组(3~5 min/组),持续时间5~10 min,以患者耐受和不引起人机对抗为宜。② 手法振动排痰。用双手感受患者呼气相和吸气相,吸气相时手随患者吸气慢慢上抬,在患者呼气末痰鸣音明显部位给予快速、高频振动,促进小支气管痰液松动排入大气道。③ 胸部叩拍与体位引流。胸部叩拍:手指弯曲并拢,使手掌呈空杯状(与胸壁成45°),以手腕力量快速、规律地拍打胸壁,力量以不引起患者生命体征急剧波动为宜;体位引流:两肺痰鸣音较明显的患者在做好管道固定、严密监测生命体征患者病情稳定的情况下行体位引流,引流角度的变化应循序渐进。(5)神经肌肉电刺激。由康复师采用便携式体外膈肌起搏器(广州雪利昂生物科技有限公司,HLO-GJ13A)进行治疗,2次/d,30 min/次;清洁皮肤;连接装置、参数归零;将小电极片贴在两侧胸锁乳突肌外缘下1/3位置,大电极片贴在两侧对应的锁骨中线第二肋间;调节参数,强度从低到高以患者耐受为宜,刺激频率为25~40 Hz。

1.2.3 早期综合肺康复暂停指征[7]:(1)心率<40次/min或>130次/min,或者心率下降超过静息状态心率的20%或估算最大心率的70%;(2)平均动脉压<65 mmHg或>110 mmHg,或者收缩压<80 mmHg或>180 mmHg;(3)呼吸频率≥30次/min,血氧饱和度<90%且持续时间>5 min;(4)如患者烦躁,需加大镇静药物剂量,或诉不耐受活动、拒绝继续进行肺康复。

1.2.4 质量控制:由课题组护理组长不定时抽查患者早期综合肺康复实施情况,2次/周,监督内容主要包括上述肺康复措施标准实施与患者耐受情况;课题组每两周组织1次例会,就课题组成员在研究中遇到的问题进行集体分析和讨论。

1.3 评价指标 (1)收集患者干预前、干预后第4天及第7天的氧合指标与炎症指标。① 氧合指数,氧合指数=PaO2/吸入氧浓度。② 浅快呼吸指数(rapid shallow breathing index,RSBI),RSBI=呼吸频率(次/min)/潮气量(L/min),RSBI<80提示易撤离呼吸机[8],在观察时间点每次干预前5 min和结束后30 min,记录连续5次的呼吸频率和潮气量,分别取5次的平均数计算RSBI。③ 血清乳酸水平、白细胞计数、降钙素原、C反应蛋白(C-reactive protein,CRP),由课题组成员从患者资料中的血气分析、血常规、生化指标等检测结果收集。(2)出科时收集患者机械通气时间与ICU住院时间。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0软件进行统计处理。计量资料以(x±s)表示,比较采用t检验,重复测量资料比较采用重复测量方差分析;计数资料以例数或百分比表示,比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者肺氧合指标对比 两组患者氧合指数、RSBI、血清乳酸水平比较,差异均有统计学意义(F组间=26.350、38.281、12.238,均P组间<0.001);其中干预后第7天,观察组的氧合指数高于对照组,而RSBI、血清乳酸水平均低于对照组(均P<0.05)。患者氧合指数均有随时间升高的趋势(F时间=1 257.000,P时间<0.001),而RSBI、血清乳酸水平有随时间降低的趋势(F时间=476.371、184.900,均P时间<0.001)。氧合指数、RSBI、血清乳酸水平均存在分组与时间的交互效应(F交互=15.039、28.961、50.528,均P交互<0.001)。见表2。

表2 两组患者干预前后氧合指标对比(x±s)

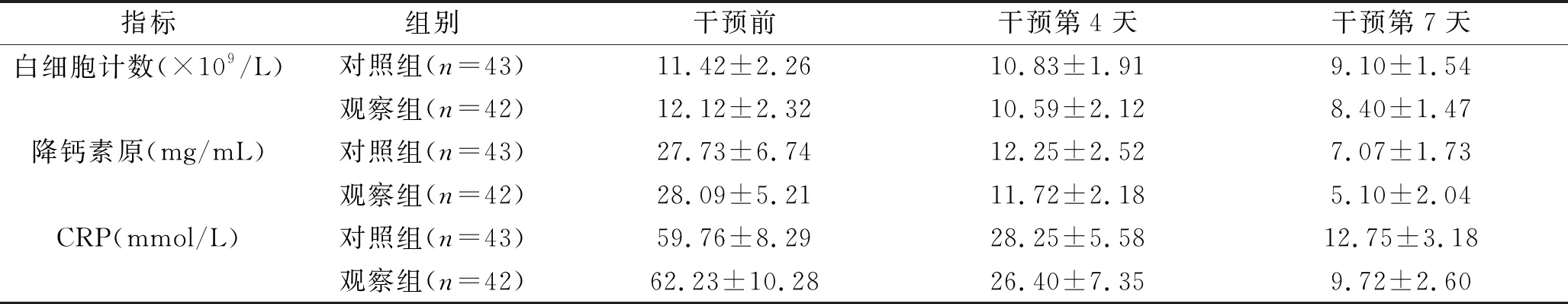

2.2 两组患者炎症指标对比 两组患者干预前后白细胞计数、降钙素原、CRP水平差异均无统计学意义(F组间=0.220,P组间=0.641;F组间=1.688,P组间=0.197;F组间=0.718,P组间=0.399)。白细胞计数、降钙素原、CRP水平均有随时间降低的趋势(F时间=49.230、478.561、1 327.009,均P时间<0.001)。白细胞计数、降钙素原、CRP均存在分组与时间的交互效应(F交互=5.656,P交互=0.005;F交互=3.604,P交互=0.032;F交互=3.731,P交互=0.028)。见表3。

表3 两组患者干预前后炎症指标对比(x±s)

2.3 两组患者机械通气时间与ICU住院时间比较 对照组患者机械通气、ICU住院时间分别为(12.04±4.71)d、(15.07±4.46)d,观察组分别为(11.07±3.27)d、(14.33±3.06)d,两组比较差异均无统计学意义(t=1.104,P=0.273;t=0.884,P=0.379)。

3 讨 论

3.1 早期综合肺康复可改善机械通气患者的肺氧合水平 适当卧床休息有助于减少机械通气患者氧耗和减轻疾病急性期症状,但随着机械通气和卧床时间的延长,将增加呼吸机相关性肺炎、肌肉萎缩、深静脉血栓等并发症发生的风险。研究表明,约50%的ICU患者会遭遇肌肉萎缩,卧床1周后骨骼肌面积减少可达12.5%,机械通气合并器官损伤患者其肌肉萎缩速度更快[9]。其次,患者在机械通气18~69 h后可出现膈肌(主要吸气肌)萎缩,一旦机械通气时间延长易加剧膈肌萎缩而引起呼吸机依赖,而能否成功撤机主要取决于患者呼吸功能、呼吸负荷及呼吸驱动力恢复情况[10]。因此,有必要通过早期呼吸训练维持患者的膈肌功能。本研究结果显示,两组患者的氧合指数、RSBI及血清乳酸水平均随着治疗时间的延长而逐渐改善(P<0.05),虽然在干预前期(第4天)两组指标差异并无统计学意义(P>0.05),但在干预第7天观察组的氧合指标均优于对照组(P<0.05),这说明早期综合肺康复可更好地改善机械通气患者的肺氧合功能,与既往研究结果[11]相似。膈肌功能障碍在机械通气患者中较为常见,保持自主呼吸和膈肌部分运动可延缓膈肌功能障碍进展[12],通气中吸气肌训练可能有助于尽早脱机和减少ICU停留时间。观察组患者接受了膈肌起搏治疗和吸气肌训练,从而刺激膈肌神经,减缓因机械通气时间延长而导致的膈肌功能障碍并维持膈肌活动,以提高患者肺氧合水平。因此,基于早期活动、气道廓清、呼吸锻炼及神经肌肉电刺激的早期综合肺康复训练可更好地改善机械通气患者肺氧合水平,从而使患者尽早撤机。

3.2 早期综合肺康复可减轻机械通气患者的炎症水平 重症患者多具有呼吸衰竭明显、感染类型多、持续炎症反应等特点,改善感染症状、降低炎症指标水平与其预后密切相关。但长时间机械通气与镇静镇痛治疗意味着卧床时间增加,这将降低患者免疫力和肌力水平,增加严重感染风险和病死率。既往研究显示,运动不仅能改善微循环的缺氧,还可通过提高细胞黏附因子水平,增加血浆中免疫细胞浓度[13]。还有研究表明,适量的运动训练可减轻全身炎症反应,降低炎症因子水平,如CRP、白细胞介素6和肿瘤坏死因子,而运动后机体抗炎能力也持续增加[14]。因此,对于病情允许的重症卧床患者,早期运动可能是减轻感染和改善预后的有效方法。本研究中,康复团队针对机械通气患者具体病情,在保证安全的前提下,鼓励或协助患者主动、循序渐进地参与早期运动,保证了早期肺康复的有效性。结果显示,随着康复时间延长,患者炎症指标水平均呈进行性下降(P<0.05),表明早期综合肺康复措施可能有助于减轻机械通气患者的炎症水平;但组间主效应差异并无统计学意义(P>0.05),考虑可能与不同患者抗感染的用药方案存在差异、研究样本量较小等因素有关,未来的研究中可通过扩大样本量、增加研究对象同质性以明确早期综合肺康复对机械通气患者炎症水平的影响。支持机械通气患者早期肺康复的证据日渐增多,但仍需注重机械通气患者早期肺康复的安全性以及有效性,防止危险干预和无效康复给患者带来机体伤害和经济损失;其次,不同病情患者的早期肺康复需求存在差异,不同患者其早期康复的方式也不尽相同,应注意早期肺康复的个体化和渐进性。

3.3 早期综合肺康复未缩短患者机械通气与ICU住院时间 以往研究表明,早期康复可缩短患者机械通气与ICU住院时间,但近年相关研究显示早期康复能否显著缩短患者机械通气与ICU住院时间仍存在不同结论[15-16]。伴随着镇静镇痛治疗理念优化、机械通气模式发展变化、心肺康复前移理念在ICU患者中广泛实践、机械通气患者早期肺康复水平提升等,ICU机械通气患者实现早期脱机的可能性显著增加,其机械通气和ICU住院时间有望缩短。本研究结果显示,基于常规康复和早期综合肺康复的两组患者在机械通气与ICU住院时间差异无统计学意义(P>0.05),考虑与患者个体病情差异、是否存在基础肺病、呼吸机模式与参数设置、有无合并其他脏器衰竭等因素相关。在临床治疗过程中,不同患者其呼吸支持需求存在差异,呼吸机模式和参数需要根据病情设置,这可能影响两组患者机械通气与ICU住院时间。动物实验显示,完全控制性机械通气后,最大膈肌收缩力显著降低,而辅助通气模式后膈肌功能障碍发生率明显降低[17-18]。同时,不同呼气末正压也可能影响机械通气结局。小潮气量与最佳呼气末正压相结合是目前临床指南推荐的通气理念,因呼气末正压过高使一氧化碳显著降低反而降低氧运输量[19]。此外,出于患者病情和安全性、ICU医护人力资源等因素限制,本研究中观察组患者并未进行机械通气过程中下地行走活动,主要以进行床内肢体活动与床边体位变换为主,这可能使早期活动效果相对局限。

综上所述,基于早期活动、胸部物理治疗、肌肉神经电刺激在内的早期综合肺康复措施可减轻机械通气患者机体的炎症水平,较常规康复能更好地改善肺氧合,值得推广应用。限于研究周期较短、实施的肺康复措施有限、未做到盲法评估,研究结论须通过多中心研究进一步验证。虽然在机械通气患者中应用早期肺康复的支持证据逐渐增多,但至今仍缺乏统一的机械通气患者早期肺康复整体方案和相关权威指南,因此,进行进一步、高质量的前瞻性研究和循证研究十分必要。