高职院校与社会组织协同培养社工专业人才策略研究

2020-10-27张晓琴

张晓琴

(广州城市职业学院 公共管理系, 广东 广州 510405)

“协,众之同和也。同,合会也”。协同是指两个或者两个以上的主体为了达成某一共同目标进行会谈商讨,明确目标实现过程中各方的责权利,并且为了实现共同的目标而努力。教育系统理论认为,教育系统内部的改革和发展受教育外部系统制度、政策和舆论环境的影响和制约,需要和教育领域外部统筹研究、协同改革。人才培养是高职院校的基本使命之一,是服务区域经济社会的重要抓手,也是构建高职院校和外部系统互动的重要话语桥梁。本文以高职院校社会工作专业为例,针对社会工作专业培养的毕业生主要去向不是企业而是社会组织的现况,探索高职院校与社会组织协同培养社会工作专业人才的策略,以期为高职院校与社会组织协同培养人才提供思考。

一、 晤谈寻找联结:协同培养人才的逻辑起点

(一)了解协同培养人才的可能性,把握协同培养人才的时代机遇

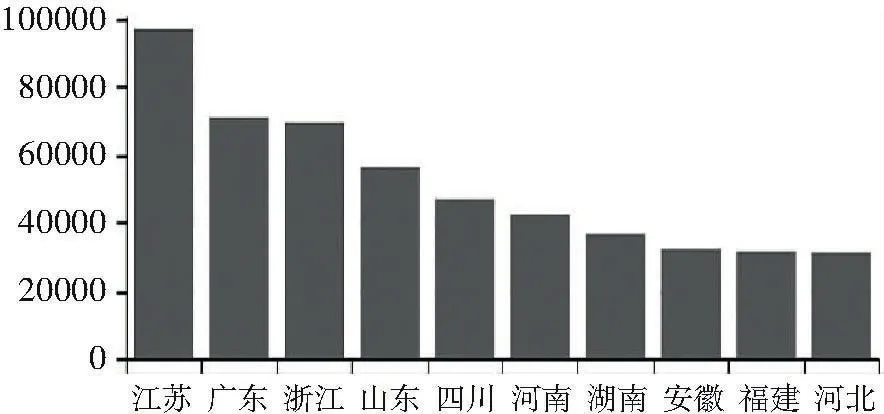

20世纪90年代以来,全国社会组织蓬勃发展,目前全国社会组织总数达872468个[1]。广东省社会组织数量位居全国第二,仅次于江苏省(如图1所示)。截止2020年4月广东省社会组织登记注册71332个,其中广州市登记注册的社会组织为8140个[2](如表1所示)。

图1 全国社会组织排名前10省份

表1 广东社会组织排名前10的地区( 2020年4月)

伴随社会组织的快速发展,我国已推动城乡社区、事业单位、群团组织和社会组织开发了38.3万个社会工作岗位,设置了5.1万个社会工作服务站(室),在民政部门登记成立了9700多家社会工作服务机构,初步建立了广布城乡的社会工作服务网络[3]。政府购买社会工作服务项目也日趋增多,截至2017年底,广州市累计投入政府购买社会工作服务资金26亿元,投入规模和总量居全国前列;社会工作服务机构从最初9家发展到407家,数量位居全国第一;188个社工服务站(家综)项目已在全市遍地开花,年服务达300万人次[4]。社会组织的发展对社会工作专业人才的需求非常迫切。与此同时,高职院校社会工作专业在舶来理论教学方面也面临着与社会组织本土化服务实践脱节的尴尬。一边是高职院校在人才培养上存在困境,一边是社会组织对高质量社会工作专业人才如饥似渴,社会组织的蓬勃发展与高职院校人才培养模式的创新为协同人才培养提供了合作的可能。

(二)寻找协同培养人才的联结点,尊重协同培养人才主体的组织差异

高职院校与社会组织协同培养人才的前提是双方需要清晰组织间的差异,熟悉组织互动的话语体系,并在此基础上建立联结,找寻到双方的合作点。在社会工作人才培养方面,高职院校的目的和使命是为社工实务进行教育并对知识积累作出贡献,关心社会工作学科的完整性,致力于社会工作的一般性和广泛性。其时间视角是将来导向的,学生所学的知识和技能本质上是通用的,未来可以迁移至不同的社会工作服务领域;而社会组织的目的是在某个具体的服务领域向所需要的人提供高效的服务,关注当下如何维持和促进现有的项目,应对服务和危机解决的不断需求,其时间视角是当前导向的[5]。基于这样的组织背景,高职院校与社会组织在人才培养上有不同的期待,高职院校重视人才的培养,关注社会工作专业价值的渗透和社会工作专业理想的深耕;社会组织重视人才的使用,关注社会工作专业毕业生的能力与岗位的匹配,要求员工能称职地履行岗位职责并在机构规范下彼此支持并长期作出贡献。当高职院校与社会组织因缘际会,双方在关于专业人才培养的议题上有了交集,清晰组织间的差异可以促进双方对彼此更契合理性的期待,认同高职院校和社会组织在社会工作教育、知识建构、社会工作实务等方面需要发挥也必然发挥着各自的作用。

(三)开展协同培养人才晤谈,达成协同培养人才的合作意向

晤谈是高职院校与社会组织协同培养人才的重要开启。在此之前,因为学术会议、行业发展、毕业生入职、实习生选用、品牌服务影响等,高职院校和社会组织或多或少对彼此有些零星印象。加强专业教师与社会组织的正式与非正式晤谈,有助于双方在人才培养与使用方面达成共识,为后续的合作奠定基础。正式的晤谈包括双方负责人就人才培养和使用进行专门的拜会;也包括专业教师去机构探访实习生的时候约见机构主管或部门负责人;还包括学校组织的实习机构宣讲会、实习指导教师与机构负责人的座谈会等。通过这些正式的晤谈,高职院校既能了解岗位对专业人才能力的现实要求,也能了解社会组织的制度环境、人文氛围,并透过专业教师与社会组织中高层管理人员的交流,传达学校在社会工作专业人才培养方面的教育理念和方法,争取社会组织对专业人才培养的支持。非正式晤谈散见在各类非正式场合:可以是一场学术会议的偶遇;也可以是行业服务中的一次不经意邂逅,专业教师自身在行业中的影响、实习生或毕业生的优秀表现都有可能成为高职院校与社会组织协同培养人才的引擎。

二、行动深化合作:协同培养人才的工作重点

行动是双方合作掷地有声的语言。从时间轴看,协同培养人才历经松散无序、项目驱动、系统联动的发展轨迹,可看成是高职院校与社会组织协同培养人才依次进入试水期、淌水期和深水期。

(一)协同培养人才“试水期”,高职院校积极回应社会组织的需求

由于长期以来高校担负着人才培养的主体任务,在现有的国家政策环境下,社会组织在人才培养协作方面的积极性未得到充分发挥。在高职院校与社会组织合作培养人才的探索中,高职院校普遍存在“剃头担子一头热”的现实窘境。早期的合作是双方协同培养人才的“药引”,通常是松散无序的,大多数情况缘起于社会组织的服务运转需要高职院校师生作为人力资源和智力资源的支持或后备力量,如需要高职院校的专业教师给予技术支持或需要相关专业的实习生、毕业生充实岗位队伍。为了争取更多的社会组织支持高职院校社会工作专业人才培养,面对社会组织对高职院校抛出的“橄榄枝”,社会工作专业师生需要做出有效回应,并用优质的服务展示高职院校可提供的专业支援。高职院校师生也以此为契机,走出象牙塔,与真实岗位零距离接触,在具体的服务过程中体验高职院校专业人才培养使命与现实岗位专业价值的张力。在此互动中,如果双方能感受到彼此对人才培养与使用存在的认知差异的理解和尊重,并在岗位实践中坚守专业伦理,人才培养的协同才有可能深入。社会工作专业以利他价值为指导,专业实践是对社工机构、社工机构负责人所秉持理念的最好印证。学生透过在真实岗位上的实践,有机会去体验机构的文化以及这个机构文化背景下工作团队的互动。学生对实习单位、工作单位的反馈是高职院校深度了解社会组织的重要窗口。学生在社会组织得到尊重、欣赏、接纳和成长的体验,成为高职院校选择长期合作单位的重要参考。因此,这个阶段可以看成是高职院校与社会组织协同培养人才的“试水期”,双方都在寻找和甄别适切的同行者。

(二) 协同培养人才“淌水期”,高职院校与社会组织共育合作项目

走过试水期,双方初尝合作的成果。因为社会组织的参与,高职院校有了相对稳定的校外实习基地和就业岗位,教师不再为学生的实习和就业岗位“愁白了头”,并透过服务社会组织深度了解了专业发展前沿和态势,提升自身社会工作实务能力的同时也丰富了课堂案例,反哺了教学。因为有高职院校的参与,社会组织有了更充裕的人力和智力支持,在“社工荒”弥散的行业现况中保持着人力资源的优势。为了保持合作的稳定性,高职院校和社会组织一般都有意愿进行更深入的合作,双方的合作进入了“淌水期”。高职院校为达到双师型教师队伍的建设要求,需要聘请社会组织人员担任兼职教师;同时为了促进与社会组织的合作,高职院校会主动邀约社会组织管理人员和一线服务人员参与专业人才培养方案修订研讨、教学项目研究、教材开发、课程建设、实训室筹建等。而社会组织也开始尝试通过聘请教师担任服务顾问、项目督导或提供更多的实习、就业岗位等方式深化合作。比如,有的高职院校为了有效改善学生实习岗位选择困难的问题,每年组织社会工作专业实习生双向选择招聘会,邀请社会组织到校进行实习机构宣讲和现场招聘,为学生和实习机构搭建沟通交流的平台。实践表明,学生对邀请到校的社会组织有明显的选择偏好,实习后直接为社会组织正式录用的情况甚多。又如,针对学生缺乏专业实践而社会组织又苦于志愿服务队伍不稳定的情况,社会工作专业教师通过考察精选合适的社会组织,将教学项目与社会组织的优质服务项目相融合,不仅有效地补充了社会组织志愿服务队伍人手不足的问题,也很好地利用了真实的服务场域开展教学,有利于培养学生的志愿服务精神和利他情怀,提升学生对专业的认同感。如广州城市职业学院社会工作专业2017年以来,与广州市海珠区派森社会工作资源中心合作,以公益创投项目为载体,将志愿服务植入课程教学内容,组织学生深入医院深入病区,为中风患者送去关怀和温暖。广州市海珠区派森社会工作资源中心义务为学生组织团队建设、开展探访前培训、带领学生走进病区、组织探访后分享等,在人才培养上发挥了较好的协同作用。淌水期的合作多以满足双方现实需要为主,着眼于当下问题的解决,通常以相对独立的教学或服务项目为载体开展运作,各项目之间不一定有必然的逻辑关联。

(三)协同培养人才“深水期”,高职院校与社会组织协同构建人才培养机制

通过前期项目的合作,高职院校与社会组织对彼此管理体制的张弛度有更深的体会,能否在原有项目合作的基础上建立协同人才培养的机制是双方合作深化的重要表征。在试水期、淌水期,双方的合作拘泥于单个或多个独立的项目,改革在原有的管理体制下运行,倚靠双方执行团队的努力可以基本应对。随着高职院校创新人才培养模式的不断推进,与社会组织协同培养人才不只是触及学校和社会组织单个职能部门的安排,与高职院校的发展定位、学术治理结构、管理体制机制相关,与社会组织的使命、愿景、价值观以及政府购买服务的要求相关,需要从教育观念、制度建设、教师队伍、培养方案、教学过程和质量保证等各个方面进行统筹设计和系统改革,这对高职院校和社会组织原有的管理规制以及内部行政职能部门的协调治理提出了更高的要求。以实习管理为例,为规范和加强职业学校学生实习工作,维护学生、学校和实习单位的合法权益,提高技术技能型人才培养质量,增强学生社会责任感、创新精神和实践能力,更好服务产业转型升级需要,教育部、财政部、人力资源和社会保障部、安全监管总局、中国保监会等五部门于2016年4月颁发了《职业学校学生实习管理规定》。但在具体的实操过程中,有的社会组织会对学校统一拟定的实习协议条款提出质疑,要求修改条款或直接拒绝不和学生签署实习协议,这就必然要求双方职能部门构建柔性协商机制,任何一方的刚性行政要求都有可能导致合作的戛然而止,甚至还存在一些不安全隐患,客观地造成学生实习协议签署的实习单位与实际实习单位不一致的风险。总之,深水期的合作要求高职院校和社会组织在淌水期碎片化合作项目的基础上,着力于人才培养的系统性、整体性和协同性,以人才培养为主线,推动高职院校和社会组织内部机制的创新和整体联动,建立高职院校与社会组织协同培养人才的柔性协商机制,否则,双方的合作就会徘徊停滞,甚至耗竭于深水区的漩涡中。

三、反思助力前行:协同培养人才的工作难点

区域经济社会的发展催生新职业新岗位的腾空出世也伴随着旧职业旧岗位的迭代消亡,产业的转型升级对高等职业院校专业人才培养的快速应对提出了更高的要求。前期的科学谋划有助于高职院校和社会组织在协同人才培养的道路上少走弯路,而行进过程中的且行且思有助于直面高职院校和社会组织所处的真实工作场境、行业发展态势。“问题本身不是问题,如何解决才是问题”。直面困难,是为了更好的前行。虽然社会工作人才培养和人才使用分属于不同的组织,但从专业属性看,他们都是社会工作战线中的组成部分,都在为社会工作专业的发展贡献力量。高职院校需要思考的是培养什么样的人?社会组织思考的是使用什么样的人?培养什么样的人和使用什么样的人,命题看起来不同,但因为归属相同的专业而彼此联结。人才培养如何助力人才的使用?人才的使用如何反哺人才的培养?当高职院校和社会组织的协作志存高远,能够以专业的发展、行业的兴衰作为共同的使命和担当,携手秉持社会工作专业伦理,共同维护社会工作专业的职业操守,培养社会工作专业的社会认同,就一定能在现有的制度藩篱中创新体制机制,共荣共生。难点在于高等职业院校是不同专业的集合体,每所学校在专业内涵的发展上有所侧重,且教育管理体制内部对院校管理有不同的考核要求。高职院校和社会组织协同培养人才的现实困境也折射出教育系统内部之间存在不调和的情况,甚至有时来自教育系统内部生态的压力比教育系统外部的压力严峻得多。高职院校与社会组织协同培养人才是一个渐进的过程。从高职院校与社会组织协同人才培养的互动中反观高职院校内部管理或教育管理体制存在的问题并促进改进,最终实现双方的期待本身也是这个渐进过程中的策略。