都城水系营建及其对区域景观的影响

——以汉魏洛阳为例

2020-10-27张诗阳

张诗阳

王向荣*

1 背景

中国传统人居环境的整体秩序是在环境本位下,以“三位一体”(建筑、规划、园林)的营造方略构建的,体现了其中蕴含的整体哲学观念[1]。而水系则贯穿人居环境之中,起到对不同资源要素的融合与协调作用[2]。

传统水系营建最典型的代表是历代都城。汉魏洛阳①上承西汉长安,下启隋唐长安及洛阳,是中国都城区域人居探索的重要阶段。周祖谟曾依据《洛阳伽蓝记》示意性地描绘了北魏洛阳的水系[3],而已有的汉魏洛阳水系研究则主要涵盖其框架结构、防洪作用、水利开发等方面[4-6]。近年来,汉魏洛阳考古工作和相关研究的快速发展产生了丰厚的成果,且当前古代城市水系研究愈发注重其与所在人居环境的整体关联[7-8]。因此,全面、系统地开展汉魏洛阳都城区域水系及其影响的研究具有较为充分的条件,同时也是十分必要的。

2 汉魏洛阳水系营建解析

2.1 环境基础与早期探索

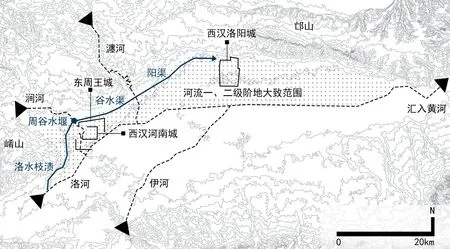

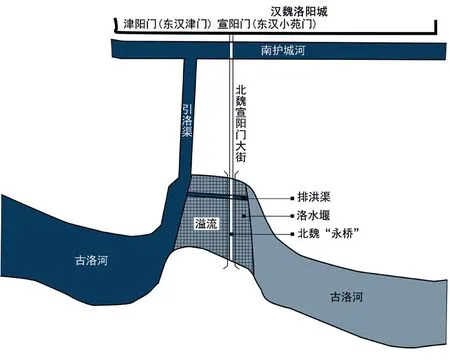

伊洛河下游冲积平原被山脉环绕,其中邙山将平原与北部黄河相阻隔,洛河、伊河则自北而南将平原分为3个区域。北部洛河与邙山之间的区域有着一片连贯完整且面积最大的河流阶地,阶地西部另有涧河、瀍河2处主要自然水源。得益于优越的条件,洛河以北的这片土地在西周时期已开展了成体系的水利经营。西周都城区域称成周,范围在洛水与邙山之间,跨涧、瀍二水,有王城、下都2座主要城邑。据清《河南府志·古迹志》统计,西周的水利营建有引洛入谷的“洛水枝渍”、引涧入瀍的“谷水渠”及引水至下都的“阳渠”;此外,为治谷水水患还建有“谷水堰”。可见西周已整合区域中洛、涧、瀍3条主要自然河川,形成了整体的水系框架(图1)。自然环境与早期水利探索都为汉魏洛阳都城区域水系的营建提供了基础。此外,东汉都城选址西汉洛阳城(东周下都)而非河南城(东周王城),也明确了汉魏洛阳水系营建的空间核心②。

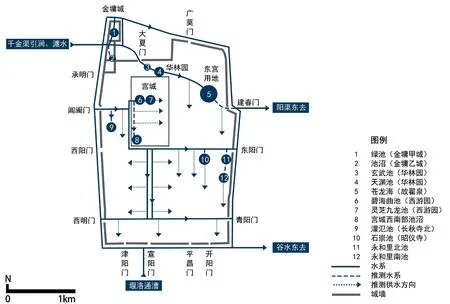

2.2 城郊水系③

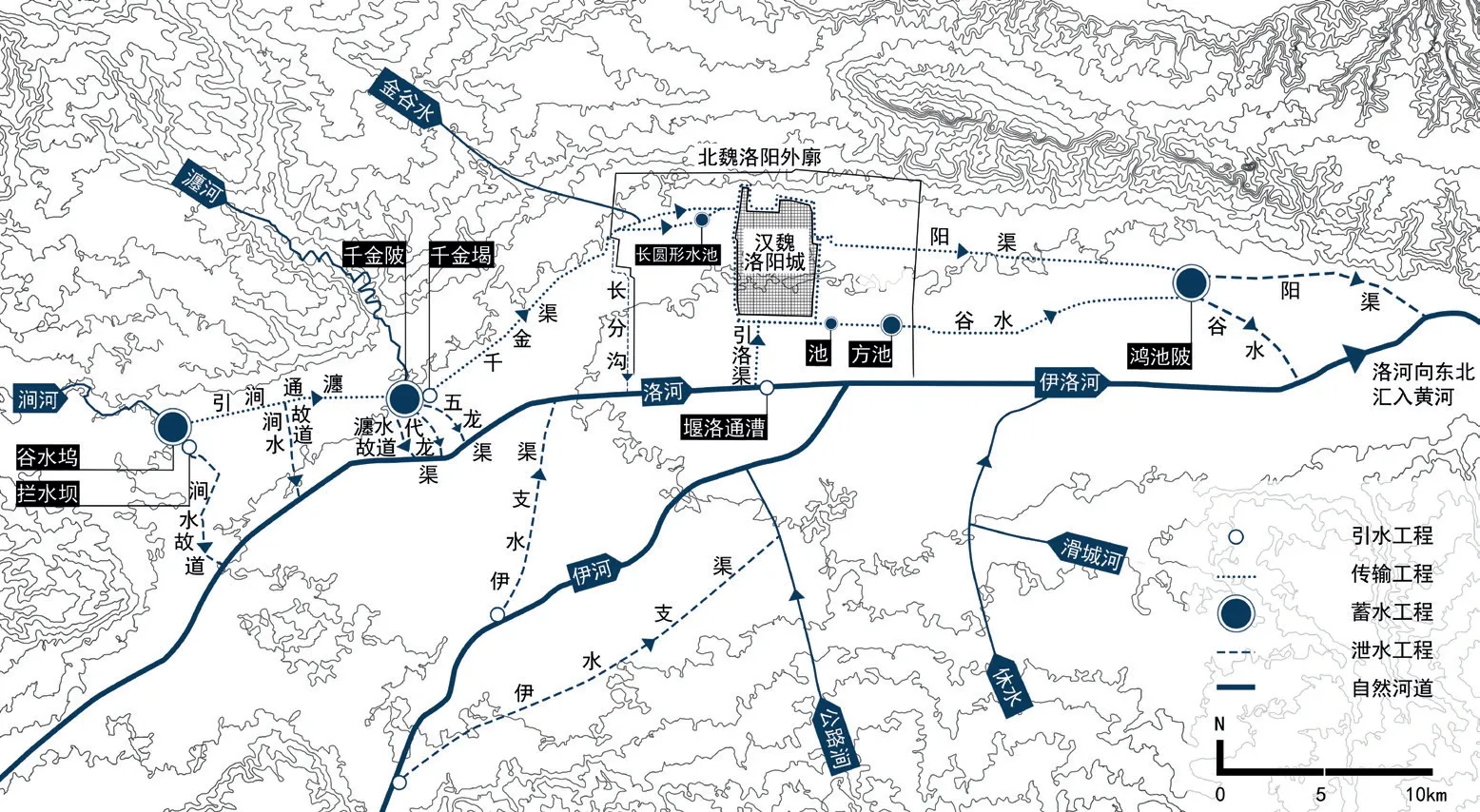

结合古籍记载与考古成果,研究对汉魏洛阳城郊水系进行了示意性复原④(图2)。城郊水系是区域人居环境中安全支撑系统的主干结构,亦是构建城市与自然相适宜秩序的关键。依据水利功能的差异,城郊水系可分引、传、蓄、泄4个部分。

2.2.1 引水工程

引水工程指依托区域主要自然河流建设的堨、堰、坝等设施及其相关要素,目的是调控自然水源,体现了古人相土尝水的营城智慧。汉魏洛阳建有谷水坝、千金堨及洛水堰3个主要引水设施,分别对应涧、瀍、洛三大主要水源。

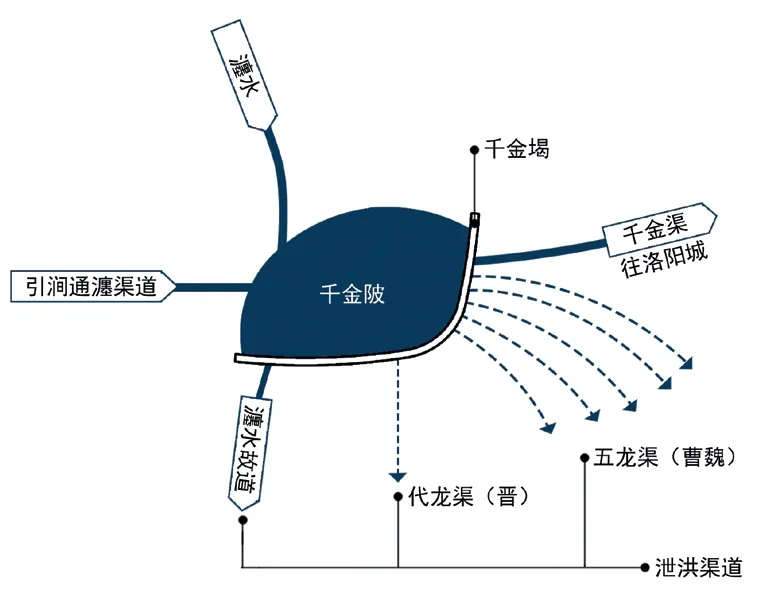

汉魏洛阳城池海拔120~135m,西部地势较高的涧河、瀍河入平原河道海拔则为140~150m[9],而水量较大的古洛河则在城池南部,其城池附近的海拔为120.7~119.2m[10]。可见,涧水、瀍水具有引水的地势之利,因而其上引水设施的建立主要解决区域的用水问题。结合考古推断,谷水坝位于东周王城西北方向近城处,坝上水流汇集成“谷水坞”,其东出河渠则重新利用了周“谷水故渠”[4]。据《水经注·谷水》载,千金堨的营建在涧瀍汇流处“积石为堨”。水在堨西汇集成一个小型水库,称为千金陂。通过千金陂与千金堨的调节,水流再经千金渠东流洛阳城。此外,曹魏、西晋还分别于千金堨下兴修了五龙渠与代龙渠,用于泄流夏季暴雨后瀍沟暴涨之水。由于控制着涧、瀍二河的全部水量,千金堨在东汉至北魏时期一直有着重要地位,各代皆有修缮记载(图3)。

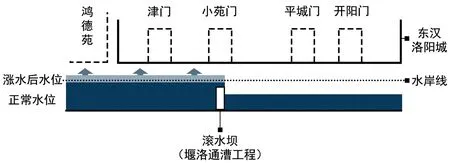

千金堨东出之水流经城池,水量已有较大减少,故不足以支撑都城区域的漕运需求。因此,45年张纯再修水利,便修筑了以洛水堰为核心的堰洛通漕工程。2014年,在如今洛河南堤的南侧找到了堰洛通漕遗址[10]。工程通过在洛水中筑堰以抬高水位,再利用导流堤将洛水北引进入城南的河渠,以足漕运。多余的水则溢流过堰,继续沿河道向东。为防止洪水对堤堰的冲击,堤堰北部还建有排洪渠(图4)。《水经注·谷水》载,工程营建后“洛中公私穰赡”。

图1 西周时期成周区域水系框架示意

图2 汉魏洛阳城郊水系示意

图3 千金堨引水工程示意

图4 堰洛通漕引水工程示意

除上述3项主要工程外,区域水源还包括自北邙南下的多条山溪。此外《水经注·伊水》记载了伊河引出的2条枝津,推测其主要为洛河以南的平原提供农业灌溉用水。基于不同河流的空间及水文特性,各引水工程相辅相成,为区域水系各项功能的运转提供了保障。

2.2.2 传输工程

传输工程指承担水源传输、交通运输等功能的一系列河渠。城郊水系的主干河渠依区位可分为3段,包括西郊的引涧通瀍渠道和千金渠、环绕城池的护城河渠及东郊的阳渠和谷水。

引涧通瀍渠道与千金渠的共同作用是向都城城池传输水源,亦能引出支渠为周边供水。为实现供水范围的最大化,千金渠的走势基本与北邙山麓边缘一致,大致接近于今130m等高线处。千金渠到金墉城西后分为3支,一支向北绕金墉城,一支向东入城,另一支南去。渠水环绕都城形成护城河,也称阳渠。清《河南府志·古迹志》载汉上东门(北魏建春门)外石桥下为“阳渠与谷水回涌处也”,知此处应为护城河渠中最低的汇流处。护城河在起到都城城池防卫作用的同时,亦是城池内部水系构建的基础。城东河渠更重漕运,分为自建春门出的北支和自城池东南角出的南支。其中北支称阳渠,也作七里涧,南支称谷水,亦作九曲渎[9,12],二水于鸿池陂附近汇流后入洛水。目前,考古已基本探明了二渠的位置,其中南支谷水故道大致与今洛河河道一致,且为汉魏洛阳的主干漕渠[10,13]。不过,《水经注》记载北支阳渠上七里桥可通船坊,且东汉马市、粟市也均近阳渠,推测北支阳渠在东汉之初曾计划作为主要漕渠,而其被谷水逐渐取代则是区域顺应自然条件进行调整的必然结果。

2.2.3 调蓄工程

调蓄工程指水系中具有一定水域面积和蓄水量的水体。城郊水系主干上共有调蓄工程6处,分别为谷水坞、千金陂、千金渠上的长圆形水池、谷水上的2处水池及鸿池陂,而各水体空间分布的差异则源于其区位的实际需求。

分别位于涧、瀍二河引水处的谷水坞、千金陂是区域水系的关键要素,起到控制水量、拦蓄泥沙、调节水患等作用。千金渠上的长圆形水池靠近都城城池,可调蓄入城水量。而由于谷水作为区域主要漕运干道,故其上开凿的水体还兼顾漕运船只的停泊、调度功能。位于水系东端的鸿池陂兴建于东汉早期,考古勘察发现阳渠本自鸿池陂以北直入洛河,后经修凿并入鸿池陂,分东西2段,且西段使用较频繁[13]。同时邙山阳坡有9条规模较大的自然泄洪沟皆入阳渠,水量较大时易引发水患,故阳渠入鸿池陂能够调蓄洪水,再由地势较低的谷水东渠就近排入洛河。因此,鸿池陂实际起到汉魏洛阳都城区域水系终端总闸的作用,旱则蓄水,洪则排涝。

2.2.4 泄水工程

与蓄水工程相对应,泄水工程是水系与自然河流相连的一系列泄洪河渠,其中既有对原自然河道的利用,也有新开辟的人工渠道。

泄水工程多连接水系的关键节点,涧、瀍、洛引水处均辅有泄水渠道。其中,引涧入瀍部分有位于周王城东西两侧的2条涧水故道;千金堨下除瀍水故道外,还有五龙渠、代龙渠用以泄水;堰洛通漕的堤堰之上则设有排洪渠。除引水处外,千金渠入城处设有长分沟,《水经注·谷水》载“谷水浚急注于城下,多坏民家,石桥以限之,长则分流入洛”。此外,鸿池陂以东的阳渠和谷水则是东郊重要的泄水工程。

图5 北魏洛阳内城城池水系示意

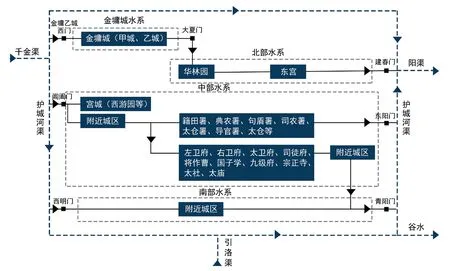

2.3 城池水系

东汉、曹魏、西晋和北魏四朝洛阳城池在城址、城池基本形制等方面基本延续,仅在宫城格局、城池轮廓等方面发生了一定变化⑤。结合古籍记载与考古资料,研究示意性复原了北魏洛阳内城城池水系⑥(图5),并依据其空间位置及系统特性,细分为金墉城、北、中、南4个部分。

金墉城自北而南含甲、乙、丙3座小城,其中丙城始于曹魏,而甲、乙城则兴修于北魏[14]。金墉城水系有2处入流口,一处由北入甲城,汇水为《水经注》载高祖避暑的绿水池,而后水南入乙城;另一处水渠由乙城西北入,汇甲城来水后自乙城东北出城,再经大夏门入大城。此外,乙城东南角另有椭圆水池一处[15]。

北部水系呈西北-东南走势,自大夏门入,依次连接华林园中的玄武池、天渊池,东宫中的苍龙海(故翟泉),至建春门东出。此外,《洛阳伽蓝记·景林寺》中另记华林园中还有流觞池、扶桑海等池沼,“凡此诸海,皆有石窦流於地下,西通谷水,东连阳渠,亦与翟泉相连。若旱魃为害,穀水注之不竭;离毕滂润,阳穀泄之不盈。”可见城池北部水系依地势之利,为城北模仿自然山水营建的华林园提供了丰富的水景类型,同时利用明渠暗道保证水系相互贯通,避免水患的发生。

中部水系由阊阖门入,东至宫城千秋门后分2支,一支东入宫城,一支沿宫城西墙南流。入宫之水通过石砌暗渠入宫城北部的西游园,串联碧海曲池、灵芝九龙池等。此外,考古发现西侧宫墙内部与院落之间的夹道下亦有暗渠,且宫城西南角的院落中也发现了大型水池遗迹和多条水渠[16-17],故推测千秋门入宫城暗渠有向南的分支,以供南部宫城用水。千秋门外南流之水沿宫墙绕至宫城正门,而后分3支。一支沿宫城南墙继续东流,经东阳门出城;另外2支则东西平行于铜驼街,向南注入南部水系。《洛阳伽蓝记》载“城池中部水系周边有长秋寺北的濛氾池、昭仪寺中西晋石崇家池、东汉董卓宅南北二池等池沼”;元《河南志·卷二》载“魏明帝于宫西凿池,以通御沟,义取日入濛氾为名”,知濛氾池自渠引水而成,因而其他水体或也与水渠存在关联。

南部水系即《水经注·谷水》载铜驼街两侧渠水所汇“南渠”。该部分水系自西明门引水入城,沿西明门-青阳门大街西东向分布,由青阳门出回到护城河渠。

图6 北魏洛阳内城供水结构

2.4 汉魏洛阳水系营建策略

汉魏洛阳城郊水系营建体现了古人仰观俯察、相土尝水中蕴含的营城智慧,以自然环境为基底,以城池为中枢,为区域构建了多功能的水利支撑系统。其中,引水工程为源,以堰、堨、坝的形式在地势较高或靠近城池处引入自然水体;传输工程为骨,以城池为中心,以河渠覆盖平原大部分区域并占据较高地势以利引水;调蓄工程和泄水工程则作为保障,选点于关键位置,分别以池沼与泄水渠的形式维持系统安全、稳定地运转。

汉魏洛阳城池水系营建则以护城河渠为基础,依据都城城池用地布局的特征,构建具备整体性与层次性特征的网状水系。整体性而言,城池水系与护城河渠多点连通,利用西北至东南的地势变化,结合城内多处池沼实现全城水网的覆盖。层次性而论,结合城池内部各类用地分布,四大子水系布局分工明确,金墉城水系、北部水系及服务宫城的中部水系北支都被安排在了地势较高的北侧,靠近水源,以保证皇室用水的水量水质与安全独立,而后再在地势较低的城南设置了服务主要行政机构的中部水系南支和服务城池内其他区域的南部水系(图6)。

相较于区域面积更大、水系资源更加丰富的西汉长安,汉魏洛阳区域水系结构体现出更加紧凑且层次分明的特征。

3 汉魏洛阳水系对区域景观的影响

汉魏洛阳区域景观是区域人居环境这一地域综合体的客观呈现。本部分研究着重关注水系对其他区域景观类型的形式、布局等特征的影响,以反映其支撑及结构作用。

3.1 城郊景观

基于人居环境的整体视角,水系对城郊景观影响分为对都城区域特有的皇家园林、居住景观及支撑景观(农业、交通)的影响。

城郊水系优越的水利条件及其重要的战略价值对郊野皇家园林的营建产生了直接影响。东汉长时间稳定的社会环境使得其在城郊经营了大量皇家园林。《后汉书·卷五十四》载“先帝之制,左开鸿池,右作上林,不奢不约,以合礼中”。受水系直接影响的上林苑与鸿池苑分列都城的西郊与东郊,涵盖了西郊水源与东郊关键的调蓄设施——鸿池。上林苑、鸿池苑的营建不仅能够提供游玩、狩猎场所(《后汉书》有7次帝王校猎上林苑的记载),也是对水系重要地段的保护。此外,充沛的水源和较大面积的土地使得上林苑、鸿池苑也是区域应对自然灾害的土地储备,《后汉书》中多次提及上林苑、鸿池苑等在饥荒时向民众开放,以供耕种、采捕。除此二园外,东汉城郊的其他皇家园林也与水系有着密切联系,如占据洛河、伊河上游河谷部分地带的广成苑,西郊千金渠以南的平乐苑、显阳苑、西苑、鸿德苑,借景伊洛河风光的毕圭灵昆苑、临洛观、南园等。经历魏晋的动乱,北魏洛阳以佛寺为形式重建了城郊(北魏外廓内)的园林,靠近护城河南渠的南郊景明寺“青林垂影,绿水为文”、紧邻护城河西渠的西郊宝光寺“葭菼被岸,菱荷覆水,青松翠竹,罗生其旁”,临近城东阳渠的东郊秦太上君寺“诵室禅堂,周流重叠,花林芳草,遍满阶墀”等。可见植被茂盛的滨水环境是北魏洛阳城郊佛寺园林的重要景观特征。

由于城池内部用地有限,城郊承载了都城区域主要的居住、市场功能。东汉、魏晋洛阳城郊的主要市场,以及乡、聚等次级居住单元大多位于东郊的阳渠与谷水附近[18-20]。这说明东郊水系为民众的生活、生产提供了便利,而西郊作为都城水系的上游,则多被皇室贵族所占有。

城郊优越的水能条件使得农业水利机械被大量应用。西晋时期,水碓大量应用于洛阳区域,尤其被贵族庄园所用,《晋书·帝纪第四》载张方攻洛阳“决千金堨,水碓皆涸”。至北魏则水碾兴起,《魏书·列传第五十四》载“及为仆射,奏于张方桥东堰谷水造水碾磨数十区,其利十倍,国用便之”。同时北魏洛阳水力加工也被广泛应用,《洛阳伽蓝记·景明寺》载“辇硙舂簸,皆用水功”。

城郊水系与陆路交通相互交错产生了众多的桥梁,由于区位的差异,这些桥梁被赋予不同的含义。对应东汉、北魏各自的主要城门——平城门、宣阳门,洛水上曾分别设有洛水浮桥与永桥,作为城池轴线的延续。而跨越护城河的桥梁则与城门一道作为入城的标志景观。据《水经注·谷水》载,西部千金渠上的皋门桥与东部阳渠上的七里桥均为拱券式结构以通船坊,皋门桥还筑有桥屋,以显都城水运的繁盛。建春门外阳渠上自汉有阳嘉石桥,周边在各朝时均设有市场、太仓等场所,《水经注·谷水》载阳嘉桥石柱上有铭“城下漕渠东通河、济,南引江、淮,方贡委输,所由而至……敦敕工匠,尽要妙之巧,撰立重石,累高周距,桥工路博,流通万里”,可见宽大的石桥既满足周边繁忙的水陆交通之需,又彰显都城在全国漕运的中枢地位。此外,汉魏洛阳城郊还有跨越长分沟的长分桥和位于东汉和魏晋马市附近的马市石桥等。

可见,大到郊野园林的营建,小到农业设施的应用,城郊水系在不同尺度上均对其他景观类型起到重要的支撑和结构组织作用,并衍生出特色鲜明且多样的城郊景观风貌。

3.2 城池景观

水系对城池景观的影响体现在风貌的塑造及各功能区域的组织2个方面。

北部是城池水系引水的开端,有着优越的水量、水势条件,因而造就了丰富的各类水景。北宫是主要的政治活动区,《后汉书·卷九十五》载北宫政治中心德阳殿前“激沼水于殿下”,可知其以动态水景烘托大殿的庄严雄伟;濯龙园位于城池的最北端,是以濯龙池为中心的大型园林,园中依水量、水势之利形成瀑布、谷地溪流、大型水面等仿自然水景,是对自然山水向往而在城内营造的观景狩猎之所[21];北宫西侧的西园则承载了皇室大量的娱乐性活动,园内水景以乘舟游漾用的水渠和帝王避暑、与宫女嬉戏的泳池为主,凸显水景的参与性与娱乐性;永安宫则为离宫,作为起居之所,结合翟泉宁静的水面形成“阴池幽流,玄泉洌清”的静谧离宫氛围。魏晋、北魏洛阳的皇家宫殿、园林区在延续东汉的基础上进一步发展。曹魏芳林园便改建自东汉濯龙园,作为城池轴线的北端,通过对自然山水的微缩来维持众多水景,以供行舟游览之便[22]。而北魏又继承了芳林园的总体结构,并增凿了更多的水面。汉魏洛阳城池依托北部水系兴建水景、园林,延续并发展了中国都城以水系组织各类皇室区域的传统。

优越的供水条件也为城池其他区域提供了水景营建的基础。城池中其他池沼多见于贵族府邸,《洛阳伽蓝记》载北魏末期洛阳内城中仍然保留有东汉董卓宅中的二处池沼、魏明帝所凿濛氾池、西晋石崇家池等。宅院之外,汉魏洛阳城池街道等公共区域同样由于水系的存在而生机盎然,北魏洛阳内城中水系主多沿交通干道分布,其中铜驼街作为城池主轴所在,两侧水渠进一步强调了轴线的对称布局形式,烘托了宫城庄严的气势。另据《洛阳伽蓝记》载永宁寺“四门外,树以青槐,亘以绿水,京邑行人,多庇其下”,寺庙是北魏洛阳重要的公共区域,寺庙周边结合水系形成绿荫之所,体现了其公共空间独特的水环境特色。

得益于水系在生活、交通、风景等方面的重要价值,丰富的汉魏洛阳水系与其他支撑体系一道,共同组织了都城不同的功能区域,也形成了河渠、池沼遍布的景观风貌(图7)。

图7 北魏洛阳都城水系与城市各类功能区域的空间关系示意

图8 堰洛通漕工程对洛河水患的影响(以东汉洛阳城为例)

3.3 区域生态环境

水系营建对区域本身的生态环境也产生了影响。其一,堰洛通漕引水导致洛河自身水量减少,加之泥沙的淤积与河流自身截弯取直,使得城池东部人工开凿的谷水逐渐取代洛河故道,成为洛河的正流[10]。其二是水系营建对区域水患的影响。据统计,东汉至北魏时期洛阳共出现水患36次,由于千金堨、谷水坝的营建对谷水水患起到了显著的控制作用,谷水水患仅分别在西晋、北魏各出现过1次。而在11次关于洛河泛滥的记载中,有6次殃及城池津门(东汉名称,魏晋记载中为津阳门),1次提及东汉鸿德苑[23-25]。津门是东汉洛阳南城墙最西端的城门,而鸿德苑的位置紧邻津门,可见由于堰洛通漕水坝对其西侧洛河进行了抬升,使得洛阳城外的西部成为洛水泛滥侵袭最甚之处(图8)。

环境的变化同样也对水系自身造成了影响。东汉至北魏,洛阳区域气候逐渐由涝转旱,加上社会、人口的动荡变迁造成了涧、瀍二河上游森林植被的减少,严重的水土流失导致千金堨等引水设施泥沙淤积,引水效率下降。谷水的2次水患发生在西晋、北魏便是有利的佐证。

4 结语

依托区域自然环境基础,汉魏洛阳营建了以城池为中心,以引水工程为源,以传输工程为骨,以调蓄工程及泄水工程为保障的完整城郊水系,以及层次分明的城池水系。结合水系各部分区位、功能及水利特性上的差异,又在多尺度上与各人居系统进行了结合,并以不同的方式影响了区域景观的类型、形式与分布特征。对于历史定位而言,汉魏洛阳区域水系层次分明且紧凑的特征是东汉以来都城区域人居经营集中化的体现,其作为支撑结构联系了区域的自然环境与人工场所。同时,汉魏洛阳水系对其后都城区域水系的经营有着深远的影响,其中隋唐洛阳是最直接的影响对象。隋唐洛阳紧邻涧河下游,其区域水系仍然以洛、伊、涧、瀍为基础进行构建,并将汉魏洛阳漕运干道向西延伸入城。此外,作为北部城池供水水源的涧河、谷水仍然被神都苑所占,宫城也同样位于地势最高的城池引水开端,形成独立水系。与此类似的模式还见于长安、南京、北京等历代都城区域中。

本研究以更加直观、全面的视角,梳理、呈现了东汉至北魏时期洛阳区域的水系营建方式、策略,以及其在区域组织与景观营造方面的影响,有利于完善中国古代都城区域人居史的相关内容。同时,汉魏洛阳区域以水系贯穿城市内外,协同组织不同空间要素,塑造多样景观的水系规划模式,亦值得当代区域水系规划的借鉴。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

①“汉魏洛阳城”多见于考古学调查研究中,指东汉、曹魏、西晋、北魏四朝的洛阳都城城池。

②东汉都城城池选择西汉洛阳城而非河南城原因:1)秦、西汉均更为重视洛阳城的经营,有较好的城市基础;2)洛阳位于区域的中心位置,周边可经营区域较大;3)洛阳距涧河、瀍河自山地入平原处有一定缓冲距离,而西汉河南城则由于距二河较近,王城时期便曾多次受到水患的侵袭。

③研究中“城郊”范围与“城池”范围以东汉、魏晋时期的洛阳城池及北魏时期的内城城池城墙为界,因而“城郊”还包括了北魏时期洛阳城池的外郭。

④汉魏洛阳城郊水系的示意性复原研究主要依据《水经注》中谷水、伊水部分,清《河南府志·卷六十七·古迹志十三》沟渠部分及参考文献[4]、[7-11]等考古成果。

⑤魏晋延续了东汉洛阳城池的基本形态,并以自北而南“华林园-宫城-铜驼街”为轴的格局取代了东汉的南北二宫制。北魏时期则又基本延续了魏晋城池格局,仅在城池西北新修了金墉城与承明门,并新筑外廓城。

⑥北魏洛阳城池水系的示意性复原研究主要依据《水经注》中的谷水部分、《洛阳伽蓝记》城中部分、清《河南府志·卷六十三·古迹志九》及参考文献[12-15]等考古成果。