探讨电针灸、超短波及常规康复训练对脑卒中后肩手综合征的可行性及有效性

2020-10-26谭彦龙

谭彦龙

[摘要] 目的 探究脑卒中后肩手综合征患者治疗中应用电针灸、超短波以及常规康复训练的应用效果。方法 方便抽取56例脑卒中后肩手综合征患者作为研究对象,所有患者均于2018年4月—2019年4月在该院门诊进行就诊及治疗,将其随机分为两个小组,研究組使用电针灸联合康复训练,对照组使用超短波联合康复训练,分组对比患者治疗前后上肢运动功能(FMA)评分、视觉疼痛模拟评分表(VAS)以及日常生活能力改良表(ADL)评分。 结果 研究组患者治疗后FMA评分(28.6±4.3)分高于对照组(22.5±3.6)分,差异有统计学意义(t=5.756,P=0.000);研究组患者治疗后ADL评分(64.5±13.2)分高于对照组(55.3±12.1)分,差异有统计学意义(t=2.719,P=0.009);研究组患者治疗后VAS评分(2.3±1.3)分低于对照组(3.4±1.2)分,差异有统计学意义(t=3.290,P=0.002)。 结论 脑卒中后肩手综合征患者治疗时在康复训练基础上增加电针灸的治疗效果明显好于超短波,能够有效缓解患者疼痛以及上肢功能障碍情况,且能够提升患者的生活质量,有助于促进患者疾病的康复。

[关键词] 脑卒中;肩手综合征;电针灸;超短波;康复训练

[中图分类号] R743 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2020)08(b)-0051-03

Explore the Feasibility and Effectiveness of Electroacupuncture, Ultrashort Wave and Routine Rehabilitation Training for Shoulder-hand Syndrome After Stroke

TAN Yan-long

Department of Rehabilitation, Suining County People's Hospital of Jiangsu Province, Suining, Jiangsu Province,221200 China

[Abstract] Objective To explore the effect of electroacupuncture, ultrashort wave and routine rehabilitation training on patients with shoulder-hand syndrome after stroke. Methods A total of 56 patients with shoulder-hand syndrome after stroke were convenienty selected as the research object. All patients were admitted to our outpatient clinic for treatment and treatment from April 2018 to April 2019, and they were randomly divided into two groups. The study group used electroacupuncture combined with rehabilitation training, and the control group used ultrashort wave combined with rehabilitation training. They compared the upper and lower limb motor function (FMA) scores, visual pain simulation scores (VAS) and daily living ability improvement (ADL) scores before and after treatment. Results The FMA score (28.6±4.3)points of the patients in the study group was higher than that of the control group (22.5±3.6)points after calculation, and the differences were statistically significant (t=5.756,P=0.000); the ADL score (64.5±13.2) points of the patients in the study group after treatment was higher than that of the control group (55.3±12.1)points, and the differences were statistically significant (t=2.719, P=0.009); the VAS score(2.3±1.3)points of the study group patients after treatment was lower than the control group(3.4±1.2)points, and the differences were statistically significant (t=3.290, P=0.002). Conclusion Treatment of patients with shoulder-hand syndrome after stroke on the basis of rehabilitation training increases the effect of electro-acupuncture treatment is significantly better than ultrashort wave, can effectively relieve the patient's pain and upper limb dysfunction, and can improve the patient's quality of life, help promote the recovery of patients' diseases.

[Key words] Stroke; Shoulder-hand syndrome; Electroacupuncture; Ultrashort wave; Rehabilitation training

腦卒中患者患病后会出现多种并发症,肩手综合征是其中发病率较高的一种,临床诊断中又将其称为反射性交感神经营养不良综合征,患者患病后的临床症状主要为手部疼痛、肩部疼痛、上肢水肿、手指被动屈伸异常以及肩关节活动异常等,此类情况主要发生在脑卒中患者发病后的2~16周左右,其发病率能够达到12.5%~70.0%[1-3]。该类情况的发展速度比较慢,症状缓解及消失时间也不固定,如能及时采取相适合的治疗方式对患者上肢功能的恢复有非常重要的作用[4-6]。基于此,抽取56例脑卒中后肩手综合征患者作为研究对象,所有患者均于2018年4月—2019年4月在该院门诊进行就诊及治疗,探究脑卒中后肩手综合征患者治疗中电针灸、超短波以及常规康复训练的应用效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便抽取56例脑卒中后肩手综合征患者作为研究对象,将其随机分为两个小组,对照组28例,男16例,女12例;年龄53~70岁,平均年龄(62.3±21.2)岁;出血性脑卒中患者15例,非出血性脑卒中患者13例;左侧偏瘫患者12例,右侧偏瘫患者16例;患病时间16~29 d,平均患病时间(22.1±1.2)d。研究组28例,男19例,女9例;年龄51~72岁,平均年龄(62.7±21.4)岁;出血性脑卒中患者17例,非出血性脑卒中患者11例;左侧偏瘫患者14例,右侧偏瘫患者14例;患病时间12~25 d,平均患病时间(22.4±1.3)d。两组患者基线资料分组对比差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①符合脑卒中以及肩手综合征相关诊断要求[7];②伴有肢体偏瘫情况;③精神状态良好,可配合完成研究;④患者及家属对该次治疗方案以及研究参与要求均完全知晓,且自愿签署配合研究同意书。该次研究已上报该院伦理委员会并获得相关研究批准。

排除标准:①处于妊娠期或者哺乳期;②属于再发性或者多发性脑梗死;③患脑炎、脑外伤以及脑脓肿等症状;④意识障碍或者精神异常情况;⑤患者存在聋哑或者失语情况。

1.2 方法

研究组使用电针灸联合康复训练。①针灸治疗:针灸治疗中所用穴位为肩井穴、肩髃穴、合谷穴、肩贞穴、外关穴以及手三里穴,针灸方式为平补平泻法,针刺得气后将其与电针治疗仪进行连接,通过连续波进行治疗,根据患者的耐受情况调整刺激量,每次针灸治疗时间为20 min, 1次/d。②康复训练:训练时患者康复训练时保持良肢仰卧位,使用枕头将患者头部垫高,调整好枕头的高度,指导其将面部转向患肢一侧方向,将双上肢放置在身体两侧位置,选择合适的沙袋将患侧肢体垫高,确保患者患肢肘关节伸展,肩关节向前突出。患侧卧位训练时肢体向下,肩脚向前,帮助患者将肩关节弯曲90°,肘关节伸展,腕关节背伸且手指伸展。健侧卧位训练时保持肢体向下,辅助患者将上肢向前伸展,抬起肩脚骨,肩关节弯曲角度为90°,将枕头放在患者胸前位置,肘关节放在枕头上,辅助患者腕关节进行自由屈伸且伸展手指。上肢功能训练时需要确保下肢的平衡站位,由治疗人员或者患者家属陪伴辅助患者进行蹲起和坐下训练,需要保护好患者的安全,避免出现摔倒等情况。帮助患者进行上指关节活动,根据患者的实际情况调整活动程度,避免活动程度过大,增加患者的疼痛程度。另外,康复训练时需要对患者上肢进行按摩,缓解患者的疼痛,每次康复训练时间均为40 min,1次/d。

对照组使用超短波联合康复训练,超短波训练时使用超短波物理疗法,治疗中超短波频率控制在40.68 MHz,波长控制在7.7 m,输出功率控制在200 W,将方形电极置于患者患侧颈肩部关节位置,进行微热量治疗,每次治疗时间为20 min,1次/d,所有患者均连续治疗4周,康复训练方式与对照组相同。

1.3 观察指标

使用上肢运动功能(FMA)评分表对患者治疗前后上肢功能进行评分[8],评分越高则患者上肢功能越强,使用视觉疼痛模拟评分表(VAS)对患者治疗前后疼痛程度进行评分[9],评分越高疼痛程度越强,使用日常生活能力改良表(ADL)对患者治疗前后生活质量进行评分[10],评分越高,则患者生活质量越佳,分组计算各项评分均值后进行组间对比。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料用(x±s)表示,采用t检验;计数资料采用[n(%)]表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后FMA评分以及VAS评分情况

两组患者治疗前FMA评分以及VAS评分分组对比,差异无统计学意义(P>0.05),研究组患者治疗后FMA评分高于对照组,VAS评分评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者治疗前后ADL评分

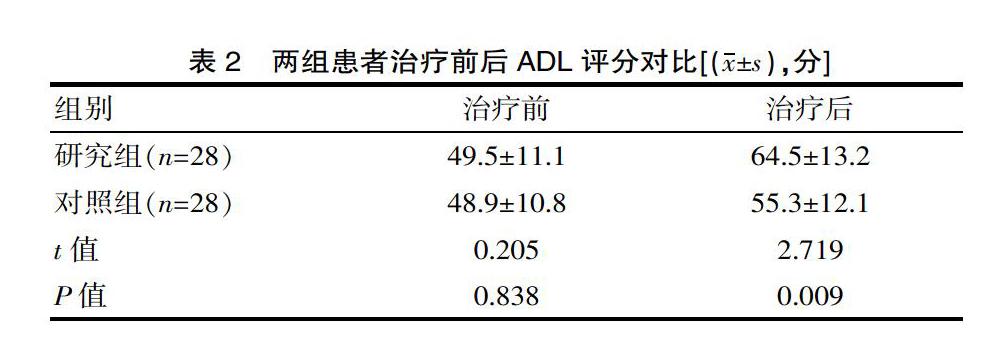

两组患者治疗前ADL评分分组对比,差异无统计学意义(P>0.05),研究组患者治疗后ADL评分与对照组相比明显较高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

脑卒中患者发病后大脑皮质以及皮质下部位传导情况会出现异常,进而出现血管运动神经麻醉,导致局部组织出现充血水肿情况,偏瘫情况的发生还会降低患者肌肉的舒缩功能,影响肩部和手部的正常活动,且会增加肩部和手部疼痛程度,随着相关治疗研究的不断深入,可供选择的治疗方式也越来越多[11-13]。康复训练是患者患肢功能锻炼中较为常用的训练方式,其在脑卒中后肩手综合征患者治疗中的应用对于患者患肢功能的恢复有一定促进效果。电针灸和超短波均属于功能性治疗方法,其在治疗中的应用效果也有所不同[14-15]。

该次研究中,所有患者治疗后FMA评分、VAS评分以及ADL评分分别为(28.6±4.3)分、(22.5±3.6)分、(2.3±1.3)分、(3.4±1.2)分、(64.5±13.2)分、(55.3±12.1)分,治疗前评分分别为(15.9±4.8)分、(15.8±4.7)分、(6.3±1.4)分、(6.5±1.3)分、(49.5±11.1)分、(48.9±10.8)分,相比较均有所改善,研究组患者治疗后FMA评分以及ADL评分均高于对照组,VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。王秀清等[16]研究结果中的FMA治疗前评分(17.96±24.71)分,治疗后评分(44.62±14.82)分,与治疗前比较 差异有统计学意义(P<0.05),此结果与该文结果相一致。可见,脑卒中后肩手综合征患者治疗中电针灸联合康复训练对于患者上肢功能的康复有非常重要的促进作用,且能够缓解患者肢体疼痛程度,提升患者的舒适性,且能够提升患者的生活质量,促进患者心理功能、生理功能、社会关系、独立性以及精神状态的提升,同时能够提升患者对治疗工作的认可和依從性,提升治疗效果。超短波在其治疗中的应用能够达到促进患者血液循环的效果,能够缓解患者肌肉张力,降低感觉神经的兴奋性,提升消肿、消炎、解痉以及镇痛的治疗效果,提升患者肌肉舒张以及收缩功能,促进患者患肢的淋巴液以及血液的循环,同时可以增加患者关节活动范围,短期治疗效果比较好,根治效果相对较差。电针灸在治疗中的应用主要通过低频电流的刺激激发骨骼肌的运动,达到促进患者患肢功能运动的效果,治疗效果以及治疗速度与超短波治疗效果相比均有明显提升。其与康复训练的联合应用对于患者患肢活动能力的恢复有非常重要的促进作用。

综上所述,脑卒中后肩手综合征患者治疗时在康复训练基础上增加电针灸的治疗效果明显好于超短波,能够有效缓解患者疼痛以及上肢功能障碍情况,且能够提升患者的生活质量,有助于促进患者疾病的康复。

[参考文献]

[1] 张超丽,陈海燕,李健,等.良肢位摆放在预防脑卒中后肩手综合征中的应用效果观察[J]. 广东医学院学报,2017,35(1):87-89.

[2] 陈鸿芳,戴蒙.基于德尔菲法的脑卒中后肩手综合征中医康复护理技术方案的建立[J].中西医结合护理:中英文,2019,5(1):23-26.

[3] 欧建林,郝赤子,陈芳婷,等.徒手淋巴引流结合肌内效贴治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期的短期疗效观察[J].中国康复,2019,34(5):235-238.

[4] 王东雁,刘杰,陈敬德,等.电针与穴位注射联合康复技术对脑出血后肩手综合征患者上肢功能障碍及日常生活能力的影响[J].国际中医中药杂志,2018,40(7):600-604.

[5] 杨露,彭涛,郭铁成.脑卒中后肩手综合征的临床研究进展[J].中华物理医学与康复杂志, 2018,40(9):716-720.

[6] 刘晓梅.卒中后肩手综合征的康复与治疗[J].医师在线.2017,7(4):39-40.

[7] 钟凤娟,卢佩颖,周骏,等.早期功能锻炼在急性脑卒中后肩手综合征患者中的应用[J]. 中华现代护理杂志,2018,24(14):1708-1711.

[8] 芦丹,汪亚群,叶苏,等.综合康复治疗肩关节周围炎的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(3):211-213.

[9] 周伟宏,冯金法,杨娜娜,等.综合康复措施联合ɑ-硫辛酸治疗脑卒中后肩手综合征的疗效观察[J].中国康复,2018, 33(3):188-190.

[10] 段好阳,闫兆红,刘福迁,等.动态平衡训练仪中的视觉反馈任务导向性训练对脑卒中后倾斜综合征的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(9):674-676.

[11] 陈静.综合康复疗法用于中风后肩手综合征中的作用分析[J].国际医药卫生导报, 2019,25(6):924-925.

[12] 林文颖,李壮苗,李荣清,等.推拿治疗脑卒中后肩手综合征疗效的Meta分析[J]. 广西中医药大学学报,2017,20(3):104-110.

[13] 龙琼,李革青,龙烨.三联护理模式在中年脑卒中患者肩手综合征预防中的应用[J].国际护理学杂志,2019,38(2):217-220.

[14] 卢红玉, 庞全瑭. 局部低频电刺激联合经颅超声治疗缺血性脑卒中后肩手综合征的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(8):591-593.

[15] 黄奏琴, 裴建, 宋燕文, 等. 基于正交设计针刺治疗中风后肩手综合征优化方案研究[J].中华针灸电子杂志, 2018, 7(3):93-99.

[16] 王秀清, 贾春雨, 刘湘萍. 电针灸配合超短波及康复训练治疗脑卒中后肩手综合征的体会[J].医药前沿, 2015,5(24):30-30.

(收稿日期:2020-05-10)