国外激励农民参与农村基层治理的实践经验与中国借鉴

——以美国、日本和韩国为例

2020-10-26

(泰山学院 马克思主义学院,山东 泰安271000)

2015年,中共中央、国务院印发的《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(2015年中央一号文件)指出,要“依靠农民和基层的智慧,……引导发挥村民民主协商在乡村治理中的积极作用。”[1]2017年,党的十九大又指出,要“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”[2],其中实现自治需要农民参与基层事务的决策、管理与监督。这些都彰显了农民参与基层治理的重要意义。目前,我国农民参与基层治理在广度和深度上有了大的提升,但参与治理的积极性还有待进一步提升。从理论上看,治理理论兴起于西方国家,西方国家对治理主体多元化已形成共识。在实践中,欧、美、亚洲多国积极鼓励包括农民在内多主体参与农村基层治理。这些国家对如何激励农民参与农村基层治理积累了丰富的经验。本文以美国、日本和韩国为例,通过总结和分析三国的实践经验,以期为我国激励农民参与农村基层治理提供借鉴。

一、国外激励农民参与农村基层治理的成功经验

虽然美国、日本和韩国三国的国家治理理念和模式存在差异,但都认可治理主体多元化。在农村,三国都注重激励农民(农场主)参与基层治理,在具体实践中积累了一系列成功经验。

(一)美国的经验做法

当前美国农业生产机械化水平很高,其农业生产者不是以家庭为单位从事小规模经营的农民,而是规模化经营的农场主。美国乡村长期以来实行自治,各级政府很少直接干预农村基层治理,而是采取各种手段激励农场主参与治理。

第一,构建起保证农场主顺畅表达利益需求和意见的渠道。在美国,农场主可以直接向地方政府部门提出与基层治理相关的需求、意见和建议,让其尽量满足或采纳。例如,农场主可以向州农业部要求提供农业水资源保护等需求,向州环保部门提出环境治理的具体建议等。他们也可以间接通过基金会等民间组织向政府表达自己的要求和建议。例如,在马里兰州,乡村基金会在收集和汇总农场主的相关诉求后,向州政府传达,每年都可以从州政府获得数额不等的资金支持和相关政策支持。农场主和政府间通过上述途径很好地进行了互动,这种“‘自下而上’的信息连接机制可以有效保障民众将自己的公共需求客观、真实地传递给政府,政府据此制定相关政策。 ”[3]

第二,扶持乡村合作社发展,引导合作社组织农场主参与基层治理。美国农业部农村商业和合作社发展局通过直接提供贷款、贷款担保、给予技术支持和培训等方式扶持乡村合作社发展,并引导其利用自身优势组织农场主参与基层治理。[4]因为乡村合作社是农场主自主成立和管理的组织,熟悉农场主在参与基层治理中的具体需求,便于把农场主组织起来参与治理。

第三,积极利用经济手段鼓励农场主参与农村基层治理。地方政府通过按比例对参与修建乡村道路和水利设施等的农场主进行资金资助,调动他们参与乡村基础设施改善的积极性。同时,政府还以财政奖励或补贴方式鼓励农场主参与乡村环境治理。例如,费吉尼亚州农业部在年度预算中安排专项资金用于乡村生态环境治理支出。如果某一农场周边的水和空气等被污染或有可能被污染时,州农业部会督促该农场主进行改造,且给予农场主支出费用一定比例的财政补贴。这些措施使农场主投入基层治理的成本得到了有效补偿,从而能有效激励他们参与农村基层治理。

(二)日本的经验做法

日本政府认识到农民参与农村基层治理对治理效率提升和农村发展与稳定的重要性,为此,不断引导和鼓励农民参与基层治理。

第一,注重引导农民以农村社区理事会为载体参与乡村事务。在基层治理中,由村民选举产生的农村社区理事会对社区规划、土地改良、财政收支等社区内重要公共事务做出决策,并组织实施。例如,社区理事会有权决定有关农业土地改良实施方案和大型农业生产工具的购置等事项。农村社区内重要事务都是由农民根据本地实际需要自行思考、取舍和实施。这有效地激发了农民参与基层治理积极性。

第二,吸引农村精英回乡创业,增强农民治理能力。20世纪70年代开始兴起的日本城市化热潮使得大量农村精英进入城市就业,导致农村基层治理缺乏参与主体。为此,从20世纪80年代起,政府加大农村社区建设,完善农村社区环境,吸引农村精英回乡创业和城市人口到农村定居,鼓励地方各类企业参与农村社区建设。此外,“农村社区还成立自治会,讨论社区发展的公共事务,维持社区的社会秩序,活化农村社会,增强农村居民的治理能力。”[5]

第三,利用农村合作组织组织农民参与农村基层治理。一方面,引导农民通过农协来参与乡村事务。按照日本农协章程规定,“农协成立需要有15名以上的农民作为发起人。”[6]政府注重引导和鼓励市町村中有一定威望和经济基础的农村精英作为发起人,注册成立基层农协。目前农协基本上覆盖了所有市町村,绝大多数农民都加入了各级农协。农民通过农协发表对相关乡村事务的看法,参与相关事务决策。这使得农民在基层治理中的主体性地位得到有效体现,有利于提高其参与基层治理的积极性。另一方面,农民通过“木纳”和“土地改良区”等来参与乡村事务。“木纳”是一种乡村社区形式,农民可通过“木纳”参与本社区内的水渠与道路维护、农业生产服务等活动。“土地改良区是一个具有公共性质的合作社,”[7]农民可通过它参与本社区土地质量改善和维护等事项决策与实施。日本政府通过健全农村合作组织,为农民参与治理提供有效载体,大大提升了其参与治理的动力。

(三)韩国的经验做法

20世纪下半叶韩国发起的“新村运动”是一场以改善农民生产生活条件,提升基层民主水平为目的的乡村治理运动。在这场运动中,韩国政府实施多项措施引导和鼓励农民积极参与到基层治理中去。

第一,注重利益表达渠道畅通,保障农民有效参与基层治理决策。在新村运动中,韩国农民能通过自下而上的利益表达机制来顺畅地表达自己的诉求,政府根据其诉求来拟定出乡村建设项目范围,再交由农民集体协商确定乡村建设的具体项目和实施顺序。这在很大程度上体现了乡村建设项目的民主协商与决策倾向,有助于培育农民的民主精神和参与精神,鼓励农民参与农村基层治理决策。

第二,建立农民参与乡村治理的激励机制。韩国政府对农民参与村庄建设行为奖惩分明。“新村运动第一年,政府为开展村庄建设的每个村提供水泥300包。第二年,政府对在上年积极开展建设的村庄再给予500包水泥和1吨钢筋援助。第三年,政府依据前两年各村庄的表现,把全国村庄分为高中低三个等级,级别越高的村庄获得政府补贴则越高。”[8]这把农民参与与物质奖励直接挂钩,有效地激发了农民参与乡村建设的热情。

第三,注重以非政府组织为载体组织农民参与治理。在新村运动中,韩国政府注重发挥非政府组织在基层治理中的作用。一方面,发挥农协在组织农民参与基层治理中的作用。韩国农协是由农民参与成立和维护农民利益的组织。政府注重引导农协去组织农民参与村内事务的动议、决策和实施,这有利于提升农民参与乡村治理的积极性。另一方面,积极利用邻里会议、新村领袖和新村妇女会等组织来动员和组织农民参与乡村治理。邻里会议具有召开方便、成员间熟悉等优势,可以有效集中农民对有关乡村事务的具体意见。新村领袖对本村事务有着重要的建议权,能有效引导其他农民形成一致的意见。新村妇女会可以收集妇女意见,整合妇女行动,激发村庄妇女参与基层治理的积极性。

二、国外激励农民参与农村基层治理的经验比较

美国、日本和韩国在激励农民参与农村基层治理的经验做法有许多相似之处,但基于政治体制和社会治理传统等方面差异,具体做法也存在不同之处。

(一)美国、日本和韩国做法的相同之处

第一,注重建立自下而上的农民利益表达机制。美国农场主可以通过向议会提出议案,向镇、市镇和县等基层自治组织直接提出书面建议和“以脚投票”等方式,来表达对乡村基层治理的具体建议和主张。日本农民通过农协等民间组织表达和整合自己的利益,参与社区事务协商与治理。韩国农民通过自下而上的利益表达机制来提出需求,政府据其需求来拟定出农村社区需实施的项目范围。这些措施能使农民的意愿较准确地得以表达,也便于政府及时获取农民的意愿并据此制定相应的政策,这有效地激励了农民参与基层治理。

第二,重视农村事务决策机制的透明。当前世界多数国家农民民主意识都有大的增强,对村内事务的关注和参与的意愿有大的提升。如何保障决策的公开与公平,则必须建立一个透明的乡村事务决策机制。在韩国基层治理中,“政府通常只提出指导性意见,……村民根据村庄实际提出设想,召开村庄大会进行集体协商决策,自主决定村庄公共事务。”[9]日本政府通过引导和鼓励农民主动参与决策来保证决策权在农民手中,美国则体现为农场主对基层事务的自主决策。这些有效保障了基层治理决策的透明化和民主化。

第三,注重建立激励机制。为了激励农民参与治理,三国均建立了完善的激励机制。韩国和日本分别通过直接给予物质奖励和提供融资、保险等便利与优惠来激励农民参与基层治理;美国通过数额不等的财政补贴来激励农场主参与。三国对不参与基层治理的农民不给予相应奖补,甚至还要罚款。

第四,注重发挥农村合作组织的作用。三国都比较重视农村合作组织的发展,引导农民以合作组织为载体参与农业生产和乡村事务管理。美国农场主可通过合作社表达自己的需求意愿,合作社为其提供农业生产、销售、信贷等服务。日本农协向农民提供农业生产指导和农产品销售等服务,传达政府关于乡村事务的政策,参与町村内重要事务的决策和实施。这些农村合作组织为农民参与基层治理起到了很好的引导与组织作用。

(二)美国、日本和韩国做法的不同之处

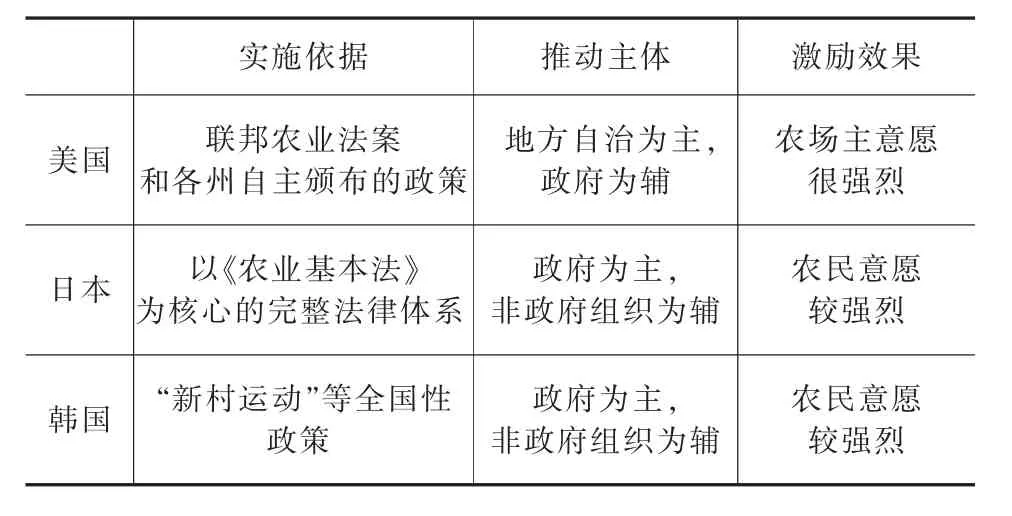

美国、日本和韩国三国在激励农民参与农村基层治理的实施依据、推动主体和最终效果上存在差异,具体差异如表1所示。

表1 三国激励农民参与农村基层治理做法的差异

第一,三国激励农民参与基层治理的实施依据不同。日本以《农业基本法》为核心,包括《土地改良法》《农业协同组织法》《村落地域建设法》等组成的一套完整的农业农村法律体系为依据,韩国主要依靠“新村运动”等全国性政策来推动开展,美国以农业法律法规和政策为实施依据。

第二,三国政治体制不同,使得推动主体有差别。美国以地方自治组织为主,政府为辅来激励农民参与农村基层治理,而日本和韩国则是由中央和地方政府共同推动,特别是在韩国,中央政府推动的力度更大。

第三,三国激励农民参与基层治理的效果有差异。美国为联邦制国家,长期以来,地方自主性强,拥有权力大。农场主对自治权力的运用较为得心应手,其参与基层治理的意愿更大,动力更足。日本和韩国农民参与治理意愿总体上较强烈,但两国均为单一制国家,长期权力上收,地方自治权力较小,农民自主决策权的运用不如美国,参与治理意愿总体上不如美国农场主强烈,有待进一步提升。

三、国外激励农民参与农村基层治理的经验对中国的借鉴

美国、日本和韩国在激励农民参与农村基层治理的宝贵经验可为我国提供有益的借鉴,有利于提高我国农村基层治理效率。

(一)建立农民畅通的意愿表达与回应机制,满足农民利益

顺畅有效的表达自己的利益需求是农民维护自身权利,实现社会稳定的前提。美国、日本和韩国三国政府均建立起畅通的农民真实意愿表达与回应机制。在我国现行农村基层治理体制下,农民的意愿表达渠道还不够畅通,政府难以有效了解农民意愿,及时回应与满足农民需求,这在一定程度上影响到了农民对政府的信任,造成干群关系紧张,也影响了农民参与治理的积极性。为此,一方面,通过强化基层人大代表维护农民利益的责任意识,提高农民在县乡两级人大代表中的比例和优化基层代表大会议案收集渠道等措施,健全基层民主政治制度,建立起畅通的体制内农民利益表达机制;完善信访制度和大众传媒利益表达渠道等,构建体制外农民利益表达机制。另一方面,完善村务公开、网络问政和政府信息公开等制度,以进一步建立健全农民意愿的政府回应机制,最终实现农民与政府间的良好互动,有效满足农民利益需求,激励农民参与基层治理。

(二)优化农民参与农村基层治理决策机制,保障农民主体地位

三国都比较注重尊重农民在基层治理中的主体地位,鼓励农民参与基层治理决策。而长期以来,我国农民在农村基层治理决策中缺位和被动的现象较普遍。要改变这一现象,则必须改变农村基层治理自上而下的决策机制。农民是农村的主人,农村基层事务与农民的生产生活息息相关。为此,我国应进一步强化村民(代表)大会村内重大事项的决策功能,完善基层事务“一事一议”决策制度等,优化农民参与基层治理决策机制,保障农民拥有充分参与治理决策的权利,让农民真正做到当家作主。这可有效激发农民参与决策积极性,保障农民的主体地位。

(三)注重经济激励,调动农民参与农村基层治理积极性

三国注重通过建立奖惩分明的激励机制,来引导农民有序、理性地参与基层治理。目前,我国对农民参与基层治理的激励普遍力度不大,而惩戒措施又较缺乏,使得农民参与治理积极性不高。为此,需要从政府层面制定相关政策法规,明确农民参与基层治理奖惩规定,既要加大对积极参与农村基层治理的农民奖励或补贴的力度,又要对有违规违纪行为的农民进行惩罚,做到奖惩并用、奖惩分明,进一步激励农民参与治理。

(四)重视农村社区建设,发挥其组织农民参与农村基层治理作用

三国都认识到农村社区建设的重要性,注重以农村社区为依托组织农民参与农村基层治理,充分发挥农民在治理中的作用,提高治理效率。当前,我国多数农村社区建设起步晚、水平低,组织农民参与基层治理的能力有限,在基层治理中的作用未得到有效发挥。基于此,应“通过制度性诱导、政策的保障、资金的扶持以及社区资源有效整合”[10]等措施,加快新型农村社区建设,为农民参与农村基层治理提供一个良好的平台。同时,充分尊重农民意愿,注重加强农村社区民主精神的培育,激励农民参与治理。

(五)培育农村合作组织,为农民参与农村基层治理提供载体

农村基层治理实际上是农民与政府之间的互动过程,但由于利益表达渠道的限制,农民难以直接与政府对话。这就需要一定的中介机构在农村基层治理中发挥沟通作用。农村合作社既可以为农民表达意愿,维护农民利益,又可以将政府的想法和声音传给农民。在农村基层治理中,三国的农村合作组织为农民与政府沟通架起了桥梁。而我国农村合作组织由于地位不明、资金支持不足、成员素质有限等原因,使得其在农村基层治理中的作用没有得到有效发挥。为此,应借鉴国外经验,明确农村合作组织为独立的社会团体法人,使其权责一致;为农村合作组织提供有力的资金和政策支持,保障其日常运转;注重对农村合作组织成员管理能力和业务水平的培训,为其提供有效的人力支持。通过上述措施,培育壮大农村合作组织,为农民参与治理提供有效载体,进而提升其参与治理的积极性。