814例绝经后女性初潮年龄、绝经年龄及月经维持年限与骨质疏松症相关性研究

2020-10-26胡伟雄林涌鹏饶思远王穗林陈博来王拥军

胡伟雄 林涌鹏 饶思远 王穗林 陈博来* 王拥军

1.广州中医药大学,广东 广州 510405 2.广东省中医院/广州中医药大学第二附属医院骨一科,广东 广州 510120 3.上海中医药大学附属龙华医院,上海 200032

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是一种临床常见的代谢性骨病,其病理特征为骨微细结构破坏、骨量降低、骨脆性增加、骨强度下降,易发生骨折[1]。据估计,全世界有2亿多人患有骨质疏松症,我国50岁以上人群中约有九千万骨质疏松症患者,而低骨量患者超过两亿人[2],每年大约有900万骨质疏松症患者发生骨折[3],2017年流行病学调查显示广州地区40岁以上中老年人骨质疏松患病率高达38.2%[4]。研究表明,OP的发生与进展同年龄、性别等因素密切相关[1]。女性骨质疏松的发病率明显高于男性,由于女性需经历不同的生理周期,雌激素水平也发生相应的变化,特别在绝经后妇女体内雌激素水平下降较快,是导致绝经后骨质疏松发生的重要因素[5]。目前已有少部分研究结果表明,初潮年龄和绝经年龄与骨质疏松症存在一定的关联。但是,尚未有文献报道月经维持年限与骨质疏松症的关系。

本研究通过对814例绝经后女性进行骨密度测量,进一步研究初潮年龄、绝经年龄段及月经维持年限等因素与骨密度的关系,旨在通过分析绝经后妇女人群骨密度变化规律,为女性骨质疏松的预防及诊治提供一定的理论依据。

1 材料和方法

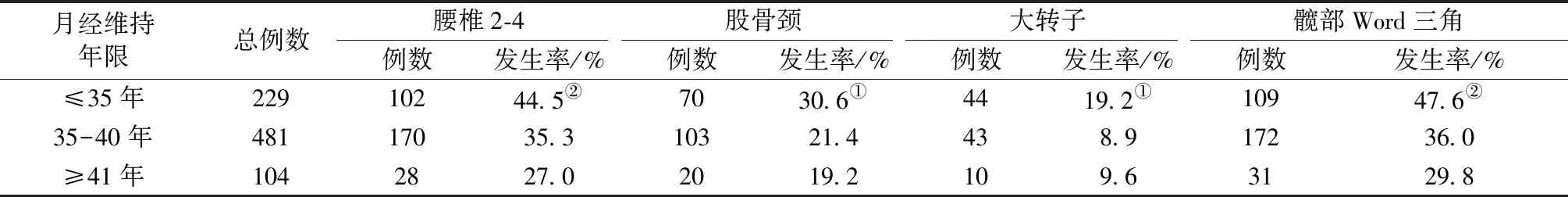

1.1 诊断及纳排标准

诊断标准:参照经过修正的世界卫生组织(WHO)推荐标准[2],采用T值评定法,即T≥ -1.0 为骨量正常、-2.5 纳入标准:年龄大于40岁且已经绝经的女性,入选对象具有良好的依从性,自愿参与本研究并签署知情同意书。 排除标准:①生活不能自理、急慢性肝、肾疾病、甲状旁腺疾病及肿瘤等患者; ②半年内接受抗骨质疏松药物治疗的患者;③使用糖皮质激素治疗的患者; ④既往行卵巢切术手术、脊椎融合术及髋部假体置换术的患者。 骨密度测量方法:对每位受检者前后位腰椎(L1-4)及左侧股骨近端,包括左侧股骨颈(Neck)、大转子(Troch)及Ward三角区进行BMD测量。为减少误差,所有检测操作均为同一人完成,仪器每天开机校准,符合质控要求后才进行检测。本研究使用的骨密度检测仪器为双能X线骨密度仪(DXA,美国HOLOGIC Wi型,精度≤0.4%)。 调查方法:采用问卷填表方式对受试者的基本资料进行调查(包括一般情况、月经史、生育史、既往史、手术史等)。调查开始之前,告知受试者研究的相关情况并签署知情同意书,并由经过专业培训的本课题组调查人员进行面对面问卷调查。 本研究获得广东省中医院伦理委员会审批通过(审批号:B2017-044-01)。 本研究共调查1 199例女性,其中排除未绝经的70例,既往有急慢性肝肾疾病、服用抗骨质疏松治疗药物、甲状腺功能疾病及卵巢功能受损等315例,最终有814名绝经后女性纳入本研究(67.89%,814/1 199)。 年龄范围为49~87岁,平均年龄(63.4±7.3)岁;平均身高(155.4±5.3)cm;平均体重(56.43±8.55)kg;平均BMI(23.43±4.01)kg/m2。814名绝经女性中,绝经年限10年内的妇女419例,平均年龄(58.5±3.8)岁;其中初潮年龄≤13岁181例,平均年龄(58.8±3.6)岁;初潮年龄14~16岁163例,平均年龄(58.6±3.9)岁;初潮年龄≥17岁75例,平均年龄(57.9±3.9)岁。814名绝经女性中,年龄为55~65岁492例,绝经年龄≤47岁79例,绝经年龄48~52岁287例,绝经年龄≥53岁126例。腰椎发生骨质疏松症300例,发生率36.86%,与股骨颈和股骨大转子相比,差异有统计学意义(P<0.01);股骨颈发生骨质疏松193例,发生率23.71%;股骨大转子发生骨质疏松症94例,发生率11.55%;Word三角区发生骨质疏松312例,发生率38.33%,与股骨颈和股骨大转子相比,差异有统计学意义(P<0.01)。 绝经年限10年内的419例妇女中,不同部位的发生骨质疏松症的情况见表1。从表可得知,绝经年限10年内的妇女中,初潮年龄≥17岁股骨颈骨质疏松发生率16%(12/75);初潮年龄≤13岁股骨颈骨质疏松发生率7.2%(13/181),两组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。随着初潮年龄段的推迟,髋部Word三角区骨质疏松发生率逐渐增加,初潮年龄与髋部Word三角区骨质疏松发生率呈正相关,三组之间比较差异有统计学意义(P<0.01)。 表1 绝经年限10年内不同初潮年龄段妇女不同部位发生骨质疏松的情况Table 1 Osteoporosis occurred in different parts of women at different age of menarche within 10 years after menopause 绝经年限10年内的419例妇女中,初潮年龄与不同部位的骨密度的关系见表2。从表3可见初潮年龄≥17岁的L1-4的骨密度值小于初潮年龄≤13岁,两组间差异有统计学意义(P<0.05),而股骨颈、股骨大转子及髋部Word三角区的骨密度值也明显小于初潮年龄≤13岁,两组间差异有统计学意义(P<0.01)。 表2 绝经年限10年内不同初潮年龄段妇女不同部位骨密度的关系值) 814名绝经妇女中,年龄55~65岁的492名,不同绝经年龄段不同部位发生骨质疏松的关系见表3。从表3中可见绝经年龄≤47岁腰椎1-4及股骨大转子骨质疏松发生率分别为43.0%(34/79)和15.2%(12/79),与绝经年龄≥53岁比较,差异有统计学意义(P<0.01和P<0.05)。随着绝经年龄段的提前,髋部Word三角区骨质疏松发生率逐渐增加,绝经年龄≤47岁骨质疏松发生率40.5%(32/79),与绝经年龄≥53岁组相比较差异有统计学意义(P<0.05)。 55~65岁中的492名绝经女性中,不同绝经年龄段与不同部位的骨密度及骨代谢指标的关系见表4。从表中可知,绝经年龄≤47岁的腰椎1-4、股骨颈、髋部Word三角区的骨密度小于绝经年龄<47岁的两组,与绝经年龄≥53岁组相比较,两组间差异有统计学意义(P<0.05)。 表3 55~65岁妇女中不同绝经年龄段妇女不同部位发生骨质疏松的情况Table 3 The incidence of osteoporosis in different parts of postmenopausal women aged 55-65 years 我们月经维持年限不同,将 814名女性分为3组,分别为≤35年(229例,28.1%)、35~40年(481例,59.1%)和≥41年(104例,12.8%)。其中月经维持年限≤35年组各个部位的骨质疏松发生率高于其他两组,差异有统计学意义(P<0.01),详见表5和表6。 表4 55~65岁妇女中不同绝经年龄段妇女不同部位骨密度的关系值) 双能X 线骨密度测定仪(DXA)具有精确度好、准确度高、测量速度快、辐射剂量小等优点,在临床上广为应用,已成为骨质疏松症诊断的有效手段和金标准。骨密度的高低主要取决于年轻时积累的峰值骨量的高低及绝经后雌激素水平的高低,除了遗传因素、生活习惯、饮食习惯等因素外,女性生理周期也是影响骨密度的主要原因。 表5 814例绝经后妇女中不同月经维持年限不同部位发生骨质疏松的情况Table 5 Osteoporosis occurred in different parts and different menstrual maintenance years in 814 postmenopausal women 表6 814例绝经后妇女中不同月经维持年限对不同部位骨密度的关系值) 月经初潮是女性生理周期的开始,是女性生长发育走向成熟的主要生理特征。国内外也有研究[6]表明,不同月经初潮年龄与骨密度及骨代谢存在一定的联系。韩国Chang等[7]研究表明,月经初潮年龄较后的女性,腰椎骨获得较低的峰值骨量,骨质疏松发生的风险也较高。Naves等[6]也证实随着初潮年龄的增大,骨质疏松的发生率及骨质疏松骨折的风险也随着增加,与国内张萌萌等[8]和肖文金等[9]的研究结果一致。本研究发现,随着初潮年龄的推迟,腰椎及髋部Word三角区的骨密度逐渐降低,骨质疏松的发生率也随之升高。早有研究[10]发现,初潮年龄每增大1岁,骨质疏松的风险就会增加20%(OR=1.20,95%CI1.04~1.40)。性激素具有维持成年人骨骼平衡的作用,在发育和维持女性的最佳骨量上,雌激素似乎是最重要的性激素[7]。初潮年龄的早晚直接影响到女性雌激素的水平,而雌激素对骨代谢起着至关重要的影响。既往研究发现成人中60%~80%的骨量是在16岁到20岁期间获得的,一般在30~35岁达到峰值骨量后,开始以每年0.2%~0.5%的速度递减[11-12]。因此,初潮年龄越早,雌激素的水平就越早接近成年人水平,发挥的作用也越早,促进成骨细胞对骨形成,抑制破骨细胞的骨吸收作用,从而获得更高的峰值骨量,降低中老年以后发生骨质疏松的风险。 绝经提示女性的卵巢功能开始下降,是女性开始走向衰老的生理特征。绝经后最初的5~10年内,骨合成及骨吸收增快,骨代谢呈高转换型,同时骨量丢失率也最快[13],这可能与绝经后雌激素的水平迅速降低有关。本研究发现,女性越早绝经,骨质疏松的发生率越高;随着绝经年龄的推迟,各部位的骨密度情况也逐渐降低,其中以腰椎和髋部的最为明显,与国内张萌萌等[8]的研究结果一致。国内外对不同人群的研究早已表明绝经年龄与骨质疏松之间存在显著的相关性。Svejme等[14]以198名77岁的瑞典女性为研究对象,进行为期34年的前瞻性研究,发现较早绝经的女性(<47岁)较47岁之后绝经的女性患骨质疏松的风险提高了83%(OR=1.83,95%CI1.22~2.74)。陈宏杰[15]在对福建省的3 304名绝经后女性的研究中发现,较早绝经的女性(≤46岁)患骨质疏松的风险是50岁后绝经的1.59倍(OR=1.59,95%CI:1.07~2.36)。Demir等[16]的研究发现绝经年龄每推迟1年,到中老年时患骨质疏松的风险就降低3%(OR=0.97,95%CI:0.940~0.997)。女性进入绝经后卵巢的功能开始下降,雌激素的水平也迅速开始下降,导致破骨细胞的活性增强,成骨细胞的活性下降,骨代谢失去平衡,骨量减少。导致成骨与破骨之间动态平衡破坏,最后导致骨质疏松。 目前尚无证据证明月经维持的年限对骨质疏松的影响,本研究发现月经维持年限越短,则骨质疏松的发生率就越高。月经维持年限≤35年组各部位的骨密度明显低于月经维持年限>35年的两组,组间比较有统计学意义(P<0.01)。可能的原因女性月经的来潮和维持与卵巢功能存在密切的联系,卵巢功能低下是影响女性的月经及生殖能力的一种疾病,临床表现以月经不调,不能维持月经来潮、生殖能力下降为主[17]。卵巢功能低下或早衰是骨质疏松的高危因素[18],卵巢早衰的女性比自然绝经的妇女的髂骨骨量丢失快,而且丢失的多[19],而抗苗勒管激素(AMH)为预测卵巢储备功能的一项较为敏感的指标,那么抗苗勒管激素(AMH)能否用于监测绝经后骨质疏松的一项新的指标?这也许是以后绝经后骨质疏松的进一步研究方向。 综上所述,本研究通过对广州社区绝经后女性的调查,进一步证实女性生理因素对不同部位骨密度之间的关系。初潮年龄越大、绝经年龄越早或月经维持年限越短的,其骨密度就越低,患骨质疏松的风险就越高。因此,对于初潮年龄晚、绝经年龄早及月经维持年限短的妇女,在围绝经期应尽早监测骨密度,尤其是髋部BMD值有助于及时发现骨质疏松症,以便早期诊断,早期预防,防止骨量进一步下降。1.2 仪器和方法

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 不同初潮年龄不同部位发生骨质疏松及骨密度的情况

2.2 不同绝经年龄段不同部位发生骨质疏松及骨密度的情况

2.3 不同月经维持年限与不同部位发生骨质疏松及骨密度的情况

3 讨论

3.1 月经初潮与骨质疏松

3.2 绝经年龄与骨质疏松

3.3 月经维持年限与骨质疏松