中日喜丧中的红白观差异

2020-10-23李丛笑

【摘要】 色彩观是人类在观察世界、解释世界中形成的,是人类文化的重要内容。中日两国是一衣带水的友好邻邦,自古以来两国文化相互影响、相互渗透,在2000多年的交流之中形成了许多共通之处。但是由于中日各自的生活环境、宗教信仰、风俗习惯以及历史文化等的影响,两国在色彩观念上也呈现出明显的差异之处。本文主要探讨红白观在中日两国的文化,尤其是喜丧文化中的异同。

【关键词】 喜丧文化;红白观;中日比较;色彩转译

[中图分类号]J53 [文献标识码]A

中日两国自古以来都是友好邻邦,同属东亚文明圈,保持了几千年的文化交流,但是由于各自的生活环境、宗教信仰、风俗习惯以及各自独特的历史文化的影响下,两国对红与白的色彩文化的认识有着明显不同,尤其在喜丧文化中两国的差异更为明显。本文将对中日两国喜丧中的红白观差异进行探究与分析。

一、红与白在两国之间的运用现象

(一)基本色彩词义

1.汉语中的“红”与日语中的“赤”

在现代中国提到的红色就是古人所说的赤的一种,中国古代赤为正色,而现代口语化的情况下都是用“红”来代表这一颜色,日语则是“赤”等同于中文中的“红”。其基础词义都为“像鲜血的颜色”。值得注意的是,中文中还是有“赤”,日语中同样也有“紅”,但是都用于书面用法。从两国词典中的意思上来看,中文的“红”的释义较日语的“赤”更多。从文化含义上也可以看出中文的“红”的释义有很多是由“红色”引申而来的,比如“红利”“象征喜庆的红布”,而日文的释义比较直接,但是值得一提的是释义是表“完全、明显”需接在名词前,如“赤の他人”。

2.汉语中的“白”与日语中的“白”

汉语“白”与日文中的“白”的基本释义也都为“像雪一样的颜色”,但汉语中特殊释义“指丧事”主要是受中国传统文化与历史的影响,中国自古以来因为对白色的忌讳,产生了在葬礼中“披麻戴孝”的传统,后来直接用“白事儿”来代替丧事,这是人们一种文化中潜移默化的影响。

(二)红与白在中日两国的历史与现状的描述

自古以来,中华民族都是一个“尚红”的民族,从“满堂红”的中式婚礼、五星红旗都可以看到中国人尚红。在古代,红色是血的象征,故现代用红色象征革命;红色通常与火关联在一起,所以我们也常说“红红火火”;数千年来对红色的理解与信仰沉淀了其在中国人心中的重要性,所以在现代一些重大场合中,红色代表中国,如2010年的上海世博会中的中国馆,就使用了中国红。

日本人眼中的红色一方面代表“血色、火色”,属凶恶的颜色,另一方面也代表吉祥,是一种神秘的颜色。在古代日本,建造宫殿住宅的时候禁用红色,但在中国文化传入日本后,日本人不再那么抗拒红色了。现代日本在喜庆的场合爱用红白搭配,如每年除夕夜日本NHK电视台制作的歌曲节目“紅白歌合戰”。这里红与白都象征“吉祥、喜庆”。不过在现代日本,还是有一些对于红色的运用与中国明显有着不同,如“赤恥”(丢脸、出丑)、“赤帽”(搬运行李的人)、“赤電話”(公共电话,图1)等,这是由日本“赤不净”演变而来的特殊用法。

中国古代受阴阳五行学说的影响,白色被认为是死亡的颜色,所以白色也象征丧葬。在现代中国,白色也有贬斥之意,如“白色恐怖”“白军”,戏曲中也常用“白脸”来代表反面人物。但受西方文化的冲击,白色的婚纱传入了中国,更多的中国人接受了白色“纯洁、神圣”的象征,没有那么忌讳白色的存在了。与中国人相反,白色在日本人的眼里是非常神圣和至高无上的,是最原始的颜色,也就是木头的原色,所以日本的建筑,都是尽可能的使用木材的原色。

由于社会的发展、世界文化不断融合、民族意识的不断变化,中日两国的红白观也在不断地产生着变化。

(三)比较中日色彩词的语义扩展的关联性

1.中日两国基于“红”(“赤”)的基本词义扩展

中文“红”的词义扩展如图2所示,“像鲜血的颜色”和“与红色有关的事物”是由基本色彩词义“红色”直接联想到的,经过进一步联想,即相似性投射,得到“红布”“红旗”“鲜血”,其中“红布”象征喜庆,“红旗”与“鲜血”象征“流血、革命”,从而得到“象征革命或政治觉悟高”。由“像鲜血的颜色”进行转喻,即相邻性投射,可以知道红色具有“鲜艳、引人注目”的色彩特性,从而引申出象征“顺利、受人重视、欢迎”或“成功”,然后“红利”则为顺利之后的结果。

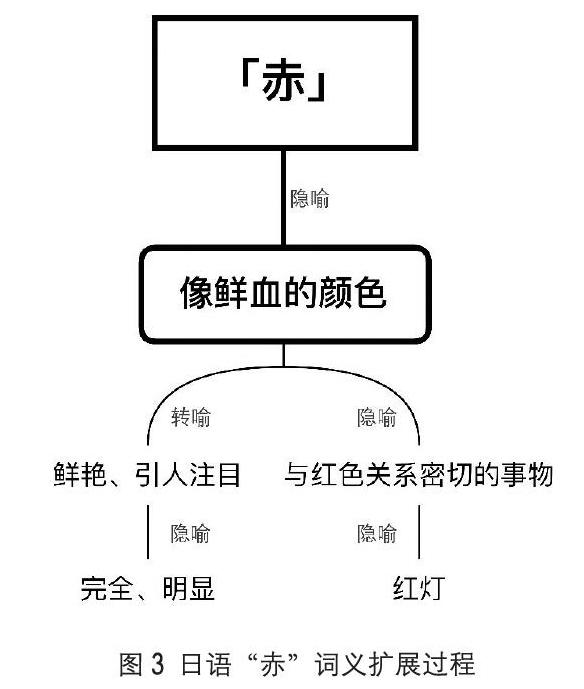

日语“赤”的词义扩展如图3所示,较中文“红”略少,同样是由“像鲜血的颜色”引申而来,联想到“与红色关系密切的事物”和“红灯”,但是“完全、明显”则是通过抽象概念得到的,同中文的扩展方式一样,是由“红色”的色彩属性“鲜艳、引人注目”得到的,这里可以理解为:为了引人注目,需要完全暴露在外而且要显而易见。

2.中日两国基于“白”的基本词义扩展

中文“白”的词义扩展如图4所示:首先,从最基本的释义“像霜或雪的颜色”进行引申,从相似性投射上得到白色“未加其他颜色”,进而得到“空白”,再得到“无代价、无报偿”,如“白吃”;由白色的基础释义进行转喻,由白色的色彩亮度特征“光明、明亮”进一步扩展到“清楚、明白”;还可以由“白色”联想到“与白色有关的物体”,如“白眼”“白布”,进而得出“用白眼珠看人”,表示“轻视、不满”;再从古代披麻戴孝的传统来看,“白布”即代表了“丧事用品”,所以发展为直接指代“丧事”。而丧事是不吉利的,从而引申出“反动”的含义。

日语“白”的词义扩展如图5所示:首先,“白”从基本释义“像霜或雪的颜色”得到“未加其他颜色”,从而获得“没有任何字迹与加工痕迹”,通过这个义项再进一步隐喻可以得到“没有犯罪嫌疑,清白、無罪”。这里可以理解为:不做任何辩白辩解,因为是清白的无罪的。而“围棋中的白棋”是由“与白色相关的物体”扩展而来。

3.比较中日色彩词的色彩转译之间的关联性

综上所述,中日文对于色彩词的引申与转译之间有着很大的相似性,首先是扩展的方式大致相同,都是从色彩词的基本义逐步隐喻和转喻出各种引申义,然后在两者的扩展过程中,多数扩展义都是以基础释义“像xx的颜色”进行基本扩展。但是由于两者历史文化和语言习惯的不同,在扩展过程中也有着完全不同的扩展方向,比如中文“红”由“引人注目、鲜艳”扩展到“受人重视”,继而引申出“顺利”与“红利”。日文则由“赤”的“引人注目”扩展到“显而易见”,最后得到的是“完全、明显”。可以看出中国人更关注色彩的表象与亮度,而日本人则更关注色彩的属性。

所以,中文的色彩词词义扩展比日文的扩展更为丰富,产生更多词义,这与中国和日本的不同的历史文化、风俗习惯有关,日本人更为喜欢引申为表象的自然物,但是可以看到在扩展过程中,日文也受中文汉字的影响。

二、中日喜丧中的红与白及其文化象征意义

(一)中日文中的“赤”(“赤”)的文化语义内涵

1.中国人喜丧中的“红”

婚姻是人生的大喜事之一,而幸福美满的婚姻也需要用鲜艳的色彩来进行装饰,尤其是红色在中国象征着吉祥、喜庆的同时还有辟邪的作用。无论古今,中国婚礼多是以红色来装饰,人们认为男女婚姻是前生已定的姻缘,所以在古代有月下老人用红线系住男女而成为夫妻的传说,这就是所谓的“牵红线”。还因牵红丝娶妻的习俗,红也成为了男女定情之色,故古代有“红叶传情”的说法。同样,男女之间表相思用红豆来传达。古时称男女确定婚姻关系互送信物或婚约为“传红”,婚书也要用红绸子进行书写。

中华民族婚娶之中保持的尚红习俗一直延续至今,就算是现代很多人会选择西式婚礼,穿纯白的婚纱,但是内衣裤和鞋子一定也是要红色的,或者是带上红色的装饰物,新人们常常也会另备一套大红色的礼服进行换装。婚礼之中“满堂红”的习俗不仅象征吉祥、喜庆与兴旺,还代表着对婚后生活红红火火的美好祝愿。在许多喜庆的场合比如春节的时候贴窗花、春联、挂灯笼等都以红为主,还有新生儿出生时,一般要穿红袄子,设宴的时候要煮红蛋、发红包,红蛋即象征热热闹闹、喜气洋洋和万事圆满。到现在,人们每逢喜事,都要互相赠与红包来代表祝福之意。

2.日本喜丧中的“赤”

日本人眼中的赤色是是相当矛盾的颜色,一方面赤代表着血色,火色,是凶恶的颜色,另一方面,赤色又象征红太阳,也有辟邪之意。在德川时期红色普及化了,在民间开始流行起来,使得日本民众对于红色的敬畏之情在不断降低,由于《万叶集》中由于歌者以红来表达感情、爱心与恋情,日本的传统婚礼中的女性的服饰上会出现红色的点缀,代表着“驱邪”,红色的出现也让日本婚礼添加了一丝热闹与喜庆之感。

(二)中日文中的“白”的文化语义内涵

1.中国人喜丧中的“白”

在中国人的眼里,白色即是纯洁之色,但是也是凶丧之色,代表着“灾难”与“不详”。《周礼·春官·保章氏》:“以五云之物,辨吉凶、水旱降、丰荒之祲象。”郑玄注引郑司农云:“以二至二分观云色,青为虫,白为丧,赤为兵荒,黑为水,黄为丰。”所以古人经常用白色作为丧葬之色,发展到现代我们也会直接将丧事说成“白事”。白色也作为丧服之色,《史记·刺客列传》中有“太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。”,可以看到,在荆轲去刺杀秦王之前,人们都穿着白衣去送荆轲,这里白衣映射丧服。

在现代,家中有长辈逝世之时,晚辈也要穿上白色丧服,守丧者也要在头、胸戴白花,系白头绳,即所谓的“披麻戴孝”。而素车白马则被人们用来作为送葬之物。由于白色在中国丧葬之中的重要性,造成了白色在中国人眼图中象征“不详”。同时,比起男女结亲用红色,古时候常把男女之间不正当的关系用“白色”来形容。白色在汉民族中也象征长寿,因为“白”与“百”同音,这是民俗文化领域之中一种特殊的理解,人们在寿辰之时,往往会下一碗长寿面,脸即面,“脸长即面长”,于是人们就借用长长的面条来祝福长寿,面条的白也代表着“百”,即人们能活到头发雪白,百岁无忧。

2.日本人喜丧中的“白”

日本人對白色的喜爱简直令中国人所不能理解,在日本的传统婚礼中,新娘居然会穿着全身雪白的传统服饰“白无垢”来参加婚礼。日本人以白表示洁白的善意,表达和平与神圣。古时候日本认为婚礼是女子与神灵结婚,新娘全身的白色寓意着新娘身心的纯洁,还象征着全部归于“空白”,嫁入夫家以后全身心投入家庭,开始新的生活。此外,白无垢还搭配着纯白的头饰“角隠し”,常见的说法是女子出嫁要用至高无上的白色把头上的“角”(邪恶)隐藏起来,也是对未来生活的一种美好祈愿。村山贞所写的《人はなぜ色にこだわるか》中提到:“在平安时代,公家人生孩子的产房要布满白色,产妇和婴儿都要穿白色的装束,一直持续七到十天。室町时代以后的武家也继承了这个传统,还形成了婚礼中新娘穿全身纯白的‘白无垢的习惯。在婚礼过后三天才换成鲜艳的颜色。”

上文所说的是一种兴起于室町时代的名为“お色直し”的风俗,新人从“白无垢”换装到颜色鲜艳的衣服,象征着对婚前婚后生活的状态的转化,也是对婚后生活的一种祝福。不仅是婚礼,很多重要的场合日本人都喜欢用白色进行装点,可见白色在日本人生活的重要场合是不可或缺的颜色,日本认为白色是吉祥、神圣的象征。在日本的丧葬传统中,他们会给逝者穿上纯白的衣服,因为日本人认为人死后去的 世界是白色的世界,这也是人死后最美的所在,而去这个世界的条件是必须要有一颗洁白的心灵,所以他们的陪葬物和墓穴大多用白色进行装饰。在这里,日本人用白色表达一种美的理想和对“转生”的期望。

(三)中日喜丧中红白观的异同

中日两国对于红色的理解大相径庭,但是又有着相似之处,比如同样都有着“吉祥”“驱邪”的作用,都可以用红色来象征女性,并且爱用在婚姻中的女性身上。但中国对于红色的理解多为正面的文化含义,尤其是代表着“吉祥、喜庆”。在婚礼中,虽然中日都会用红色来进行装点,但是内在含义却又不同,在中国象征“吉祥如意、热闹喜庆”,但是日本在婚礼中使用的红色与其说是为了“吉祥”,不如说是为了“驱邪”,这也是因日本对红色的敬畏之情所产生的差异。在中国,白色一方面象征“纯洁”“长寿”,另一方面又代表着“死亡”,被称为丧葬之色。中国人常用“红白喜事”来代表生命中的出生、结婚、诞辰、死亡等大事,这种在喜庆之事使用红色、在丧葬中使用白色的习俗从几千年前一直流传至今。而在日本,红白是日本人喜欢搭配用的颜色组合,通常用于喜庆的时候,比如日式婚礼中,白色的和服中用一些红色作为点缀,白色象征“纯洁、吉祥”,红色则是“驱邪”,还有日本人用于给压岁钱的白包(相当于中国的红包),也是白色的封底上用陪红绳。

如婚礼中两国都会使用不同含义的红色一样,在葬礼中对白色也是如此,但有趣的是,中国是逝者后辈们需要着白色的丧服,逝者穿上生前最好的衣服;日本则是给逝者穿上纯白的衣服,有着不同的含义,中国的白色作为丧葬之色代表的是“不详、死亡”,而日本使用白色则是对死者的美好祝愿。

三、中日红白观念现象产生比较

(一)民间信仰与宗教文化影响

中国的色彩观受阴阳五行说的影响非常之大,直接影响了中国人对红色与白色的看法。在《淮南子·天文训》中有:“西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋。其神为太白,其兽白虎,其音商,其日庚辛。”“南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏。其神为荧惑,其兽朱鸟,其音徵,其日丙丁。”由此可见,阴阳家认为太白金星为武神,掌管战争之事,主杀伐,白虎本为凶兽。而荧惑星君主火,除灾厄,化万物之灵,朱雀为古代传说中的神鸟凤凰,常用来象征祥瑞。

中国人尚红的根本原因有两个:其一是源于对祖先的崇拜,中华民族的祖先为炎帝,以火得名,而原始人普遍存在对火的信仰。其二是对太阳的崇拜,火被人们视作太阳神的化身。与中国人尚红相反的是日本的色彩序列(白、青、黑、红)中,红为末位,且在日本民间有着“赤不净”的传说。

在宗教文化中,也有严格的色彩象征体系,如在佛教中,僧侣在重要场合都要着红色袈裟,这里红色代表着庄严、富贵与敬重。道教由于中华民族对红色的崇拜将基本色彩定为黑、白、红,从而影响后世。比起对红色的崇拜,白色具有复杂的象征意义,起初,商人尚白,但周朝确定了“赤”的正色地位,白色的地位就在不断下降,在春秋战国时期出现的阴阳五行说决定了现在白色的主要象征意义,成为“凶丧之色”。但在中国的宗教文化中,白色是一个相当重要的颜色,如佛教中的白莲,这里的白色代表圣洁与清净。在佛教中,白色符合庄子虚实相生、知白守黑的美学观念,在中国古代,白色动物因其罕见性,即是代表神灵的祥瑞之兽,如白鹤;又是代表凶神的凶兽,如白虎、白狼。

日本人受神道教的影响,自古以来崇尚白色,神道教认为除了白色以外的颜色都是不洁净的,认为白色是人与神联系的颜色。所以日本的神宫、神社等建筑都喜欢用白色,神官也是着白色服饰,敬神用的“御幣”也是用白色布条缠绕而成的,在举办神道仪式的时候,神官就用它来拂去参拜者身上的“不净”。在《古事记》的神话故事中,天神常化作白色动物现于人间,比如伊吹山神化做白色山猪、坂神化作白鹿,白色象征天神的圣洁。在宫崎骏的动画电影《幽灵公主》中可以看到拯救森林的珊所骑乘的就是白狼神。在日本的民间之中由于白色与白发的联想,也有着长寿之意。

受民间信仰与宗教文化的影响,中国人在大多数情况是将喜庆与红色、死亡和不详与白色联系在一起,而日本则是将白色与神圣联系在一起,即使是在葬礼中出现也是表示对 “重生”的祝愿,更多的时候与红色搭配使用在喜庆场合。

(二)民族与自然观的影响

不同的自然环境也养成了不同的民族观和审美观,幅员辽阔的中国拥有多变的自然环境,与日本的“纤细、小巧”相比,中国人也产生了比日本人更为复杂、浓烈的自然观与色彩观。汉民族在周朝的时候正式形成,而在周朝也形成了红色为正色的说法,所以自那时起红色就代表中华民族,而受到贵族对红色的喜爱的影响,老百姓为了丰富自己的精神世界,也喜欢使用绚烂明亮的颜色,红色刚好符合要求。红色也完全符合中华民族顽强、拼搏、积极、奋斗的民族性格特征。而日本是个四季分明的国家,气候的变化也很细腻,这就让日本人形成了敏感纤细的性格。日本的传统美学理念的核心则是“雪月花”,因为白色的雪是纯洁的,日本人心中最美的花也是白色的,在日本作家川端康成的《雪国》中出现的“雪国”,就是川端心目中的最理想、纯净的世界。也因日本人对太阳的崇拜,日本的国旗“日の丸”中的白色象征神圣、和平、纯洁,红色象征真挚、热枕。

综上所述,不同的自然条件让中国与日本产生了不同的民族性格与不同的用色观。中国是个尚红的国家,不过生活在北方“雪域”之中的少数民族们,依然保持着崇尚白色的观念。对比起中国,日本细腻、微妙的环境变化让日本人崇尚自然,也形成了喜欢“素淡”的白色的观念。

(三)外来文化的冲击与影响

在日本的奈良时代,也就是中国的盛唐之时,日本派了大量的“遣唐使”到中国大陆来进行学习与交流,所以当时日本在一些神社的建设上也开始使用朱漆涂抹栏杆和柱,但是他们的建筑主体依旧遵循着日本人对白色的追崇,使用白木或原木(图6)。在平安时代末期,一直延续到16世纪的桃山时代,日本受佛教影响很大,这时候日本人喜欢艳丽的颜色。但是随着日本文化的不断成熟,中国文化的影响在不断式微,平安时代逐渐淡化成了对“雪月花”的喜爱。日本根据自己特定的文化背景和民族性格将吸收而来的文化进行了融合,产生了属于他们自己的红色观,比如三月三女儿节“雏坛”上要铺设红布,老人庆寿时候穿戴的红色帽子。但是红色在日本人的眼中普遍还是凶恶与低贱的,如日本的囚服现在还在使用红色系,艺妓们更为喜欢穿红色的服饰。受中国的影响,日本不再那么避讳红色的使用,但是并沒有从根本上扭转对红色的观念。

清末以后,中国开始明显受外来文化的影响,如中国共产党领导的武装力量受苏联影响被称为“红军”。西方文化中的红色一方面代表着圣爱、神圣与不息,另一方面与血腥、暴力、危险挂钩,由此影响,现代中国也会出现类似“红灯区”“红色警戒”等象征危险性的词语。白色在西方文化中是天国一般的温馨与圣洁的颜色,现代中国受西方文化影响,白色也开始代表庄重与纯洁。比如,医务工作者着白色,被称为“白衣天使”;现在很多中国年轻人的婚礼也会选择西式婚礼,着白色的婚纱举行结婚仪式,只不过在穿着婚纱的时候往往还要另配一套红色的礼服。

中国有着深厚的历史与文化,不会轻易被外来文化撼动根基,日本则是个很善于融会贯通的国家,他们学习了其他国家的文化,接受了形式后,再将内涵与自己的本国情况相结合。这里我们可以从喜丧文化中看到明显的对比,中国婚礼接受了婚纱的存在却也不舍弃对红色的喜爱,而日本人接受了红色,将红色与白色相结合,发展出了与中国红的“吉祥、喜庆”完全不一样的文化内涵。

结 语

色彩观是不同的国家、特定的文化所孕育出来的产物。本文通过对“红、白”在中日两国文化中的不同进行了分析和对比,可以看出中日的红白观有着很多共通之处,也有不同之处。从文化层面上看,日本受中国和其他外来文化的影响很大,但是也发展出了属于他们自己的完全不同于他国的色彩观。在跨文化的交流上,我们首先要了解不同国家的色彩观,同样的颜色在不同的国家、不同的民族之间有着不同的含义,只有这样我们才能在正确的场合使用正确的颜色,避免文化交流上的摩擦。希望本文能对中日两国文化交际有所帮助。

参考文献:

[1]文旭.语言的认知基础[M].北京:科学出版社,2014.

[2]吴东平.色彩与中国人的生活[M].北京:团结出版社,2000.

[3]铁军.中日色彩的文化解读[M].北京:中国传媒大学出版社,2012.

[4]叶渭渠,唐月梅.物哀与幽玄——日本人的美意识[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.

[5]张康夫.色彩文化学[M].杭州:浙江大学出版社,2017.

[6]张秋颖.中日婚俗文化比较研究[J].商,2015(49).

[7]李庆祥.中日颜色词语及其文化象征意义[J].外语研究,2002(5).

[8]魏丽华.中日文化中的色彩语的隐喻意义[J].日语学习与研究,2003(4).

[9]刘淑霞.试析日本人的色彩观[M].北京社会科学,2015(5).

[10]孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,2013.

[11]刘安.淮南子[M].沈阳:万卷出版公司,2009.

◆基金项目:本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“新时代中国设计人类学理论与实践范式研究”(项目编号:18YJC760015)阶段性研究成果之一。

作者简介:李丛笑,北京交通大学大学2019级设计学硕士研究生。研究方向:环境设计。