中国的工业化: 过去与现在(1887—2017)1

2020-10-23管汉晖刘冲辛星

管汉晖 刘冲 辛星

0 引言

1978年改革开放后,我国经济经历了高速增长的奇迹,在世界GDP中所占的份额从1978年的4.9%上升到2017年的18.2%(1)1978年数据来自麦迪逊(2016)第39页,2017年数据由本文作者计算得到。。工业的发展是中国增长奇迹的最重要组成部分,增长奇迹某种程度上也可以理解为中国如何从一个落后的农业国转变为工业大国的过程。根据麦迪逊的数据,1890年中国GDP的结构中,农业占68.5%,工业只占8.1%,然而,到了2003年,工业占比达到历史最高,为60.11%,农业则下降到11%(2)1890年数据来自麦迪逊(2016)第60页,2003年数据来自本文作者的计算,具体见图3。。仅仅从1994年到2017年,中国工业产值在全世界工业产值中所占比重从4.5%增加到21%。因此,只有全面和深刻地理解中国工业化的进程,才能更好地理解中国经济增长的奇迹。我们不仅要从数据上明确1978年以来整体经济规模的增长、经济结构的变化,及其在世界上的相对地位,也需要明确工业部门规模的增长及在世界上的相对地位,工业部门内部结构的变化及工业门类的变化、工业区位的变迁,工业部门经济效率的提升等(3)文一(2016,第61页)认为,GDP增长并不是经济表现和工业化进程的正确衡量方式,因为GDP包括农业和服务业,而在发展中国家这两大产业的产出不仅很难测量而且没有意义,不具备技术含量,因而,一个更好的测量方式是与一个国家发展阶段相对应的适当行业的工业产出增长率。。

19世纪60年代洋务运动中,中国出现了第一批现代企业,到2011年中国成为世界最大的工业国家,我国的工业化经历了一个半世纪的历程。与大多数工业化进程开始更早的欧美国家相比,中国工业化的历程短暂得多,但是如勃兰特等(Brandt et al.,2016)所论,中国经济的迅速发展虽然是一个当代现象,更是一个有着历史根基的长期过程,这一论断同样适用于中国的工业化。因而,如果只是从1978年开始探讨中国工业化的进程,无疑会歪曲我们对中国经济增长奇迹和工业化进程的理解,从工业化最早开始的时间研究工业化,才能更全面和准确地理解我国的工业化进程。

基于此,将中国工业化的历程向前追溯,厘清工业化的典型事实,包括工业规模、结构、门类等的长时段趋势,无疑具有重要的学术意义。迄今为止,描述我国长期工业化历程典型事实的研究还不多见,已有的研究大多集中于对1978年改革开放之后工业化进程的研究(陈佳贵和黄群慧,2005;黄群慧,2017),只有为数不多的研究把中国工业化追溯到了更早的时间段。例如,徐毅和范鲁文B(2016)运用国民收入账户的部门核算法,建立了中国和一些主要国家1850—2012年的工业增加值序列数据,在此基础上进行了国际比较,尝试修正20世纪80年代法国学者布洛赫提出的世界工业分布模式。勃兰特等(Brandt et al.,2016)把过去150年中国的工业化看作一个持续不断的过程,中国企业在这个过程中获得并不断深化了制造能力,他们进一步认为,对外部市场的开放和国内市场的自由化这两个因素在中国工业化历程中起到了重要作用,并且这两个因素很大程度是互补的。文一(2016)在世界性工业革命的背景下考察了中国的工业化,他将“伟大的中国工业革命”的成功归因于统一的国家意志和正确的发展战略,由此既批判了新古典经济学的增长理论,也批判了新制度经济学,认为这些理论具有经济误导性和政治幼稚性。黄群慧(2018)最近的研究从产业成长、产业结构、产业政策等视角分析了改革开放40 年中国的产业发展和工业化成就,通过对各个阶段制度变革、要素流动、结构升级、技术进步等方面的分析,刻画出改革开放以来中国产业发展和工业化进程的动力,在此基础上总结了中国工业化的逻辑和核心经验。以上这些研究从不同的侧面探究了中国的工业化历程,但都存在一些不足。徐毅和范鲁文B(2016)着眼于估计中国的长时段工业增加值时间序列数据,在此基础上重新计算各国的工业产值在世界总的工业产值中的分布,并非对中国工业化进行全面研究。文一著作的出发点是利用中国工业化的进程对基于主流经济学理论的发展模式进行批判,而不是研究中国工业化进程本身的历史和事实。黄群慧的系列研究从不同侧面探讨了中国的产业发展和工业化进程,但是他的研究主要从1978年开始,时间上不够全面。勃兰特等的研究将中国的工业化追溯到了20世纪初,并将中国与印度、日本和俄罗斯进行了比较,但是他们更早期的研究也没有基于可靠的历史工业数据。

本文对中国工业化历程典型事实的研究与前述研究存在显著差异。首先,本文的研究基于更加丰富的数据,特别是本文将我国的历史工业调查数据库与当代工业调查数据库结合,基于对可靠数据的分析得出本文的研究结论,这在学术界是第一次,由此得到的结论也更有说服力。其次,本文基于丰富的历史统计数据,对世界各国工业化进程的描述追溯到了19世纪80年代,这比目前的大多数研究都要更早,由此我们对于我国工业化的起点和进程可以形成更加客观的认识。最后,相对于以往的大多数研究,本文的描述包括中国工业规模的增长及在世界上的相对地位、整体产业结构及工业内部结构的演进、工业门类的增长、工业区位的变迁,以及不同时期工业劳动生产率及全要素生产率的演变等等,因而,本文的研究包含了工业化的各个侧面,更为全面。

本文较早将历史上的工业调查数据库和当代工业调查数据库合并,并结合其他历史资料和统计数据,研究我国工业化的发展历程,力图完整系统地描述与我国工业化历程有关的典型事实。研究发现,我国的工业规模及在世界工业产值中所占比重都在2011年达到世界第一,目前是世界上工业门类最齐全的国家,工业门类下的39大类都形成布局,拥有完整的工业生产体系。工业在总GDP中所占比重1977年超过农业居于第一,并在2003年达到最高(60.11%),此后开始下降,2012年被服务业超过,这反映了我国整体产业结构的不断升级;工业总产值中先进制造业所占比重的不断提高也说明了这一点。我国工业区位的分布呈现了从扩散到集聚,再扩散到再集聚的过程,这一特点很大程度上与政府在某些时期对工业化的推动有关,工业部门内部轻重工业相对比重的变化很大程度上也与政府政策有关。工业部门的就业人数在总就业人口中的比重呈现了先上升后下降的过程,劳动生产率经历了从1912—1952年的负增长到1952—2017年正增长的转变,体现了我国工业从劳动密集型生产转为资本密集型生产及技术水平的提高。制造业企业的全要素生产率经历了从1933年的较低水平到20世纪80年代至90年代的迅速增长,此后也维持在较高水平,并且在不同时期的不同地区呈现出较大差异。本文的研究结论有助于更好地理解我国的工业化历程,并对下一阶段深入推进新型工业化道路提供借鉴。

本文以下部分这样安排,第1节介绍历史工业调查数据库和当代工业调查数据库,它们是本文研究的基础,第2节描述中国的工业规模及在世界上的相对地位,第3节论述产业结构及工业门类的变迁,第4节探讨不同阶段工业区位的变迁,第5节论述就业结构和劳动生产率的演变,第6节论述工业企业效率的长期演进,第7节是结语。

1 数据来源

本文数据主要来自历史工业调查数据库、当代工业调查数据库,它们是本文最主要的研究基础,此外,本文还利用了历史和当代的统计数据。历史工业数据库包括《中华民国元年第一次农商统计表》(后文简称《第一次农商统计表》)中1912年几乎所有工业行业的调查数据,以及刘大钧《中国工业调查报告》中的1933年工业普查数据。当代工业企业调查包括1985年、1995年、2008年等重要年份的工业普查。

我国使用现代统计方法进行工业调查开始于清末民初,民国元年(1911年)十一月,北洋政府工商部(次年改称农商部)颁布农工商统计表和调查章程,开始在全国实行大规模的经济调查。农工商调查先后进行九次,形成民国元年至九年的“农商统计表”。统计表专辟工业与矿业两章,记录有关企业(雇佣7人以上)劳动力和产能等信息。《第一次农商统计表》上卷的《工业》部分,不仅包括了1911/1912年几乎所有的工业行业的调查数据,还收录了清末的部分工业调查资料(主要集中在纺织业),是目前存世的关于19世纪晚期至20世纪20年代中国工业最早、最全面详实的调查统计数据(徐毅和范鲁文B,2016)。从内容上看,《第一次农商统计表》包含了各省份的工商业信息,按照产业分类,并在省级层面加总,涉及的变量包括企业数量、企业注册资本、工业产值、就业人数等。

1937年,刘大钧出版了《中国工业调查报告》,涉及的变量为企业数量、工厂数量、资本存量、行业名称、劳动力数量以及相关生产机械的使用情况,并在县级层面加总。此次工业调查的质量,“其普遍性及精密性皆远过以前所有之工业统计,即较诸英美工业普查之项目,亦有过之无不及也”(4)刘大钧,1937,《中国工业调查报告》,军事委员会资源委员会参考资料系列,经济统计研究所出版,第3页。。然而,其调查报告中部分省份没有覆盖,最重要的是当时东三省处于伪满洲国统治,虽然具有不小的工业生产规模,却未能纳入统计。其后不久,巫宝三基于刘大钧的工业调查,在1947年出版的《中国国民所得:一九三三年》中更全面地估算了1933年中国机器工业与手工业的增加值,并根据相关资料对包括东北在内的工业数据进行了补充和调整。1965年,刘大中与叶孔嘉(Liu and Yeh,1965)所著《中国大陆的经济:国民收入与经济发展,1933—1959》,重新评价了巫宝三等使用的主体资料《中国工业调查报告》,采用了新的测算口径,得到了1933年中国工业产值的新估值,在西方学术界产生了极大影响,他们还对1952年以来中国的工业产值、产业结构、就业人口等做了研究,使学术界对新中国成立初期中国工业发展状况有了更深刻的认识。

1978年改革开放后,国务院为了适应加强和改善宏观调控及建立现代企业制度的要求,于1985、1995、2008年在全国范围内进行了工业普查。随着经济体制改革的不断深化,我国工业经济的所有制结构、行业结构、产品结构、技术结构、经营方式、组织形式和运行机制等都发生了很大变化,需要通过工业普查了解工业发展的状况。普查结果以省为单位,记录了各省不同工业行业的产值、职工人数、工资总额以及微观的企业财务成本。这些数据为我们更加系统、全面和细致的了解中国工业发展提供了重要的依据。

2 中国的工业规模及在世界上的相对地位

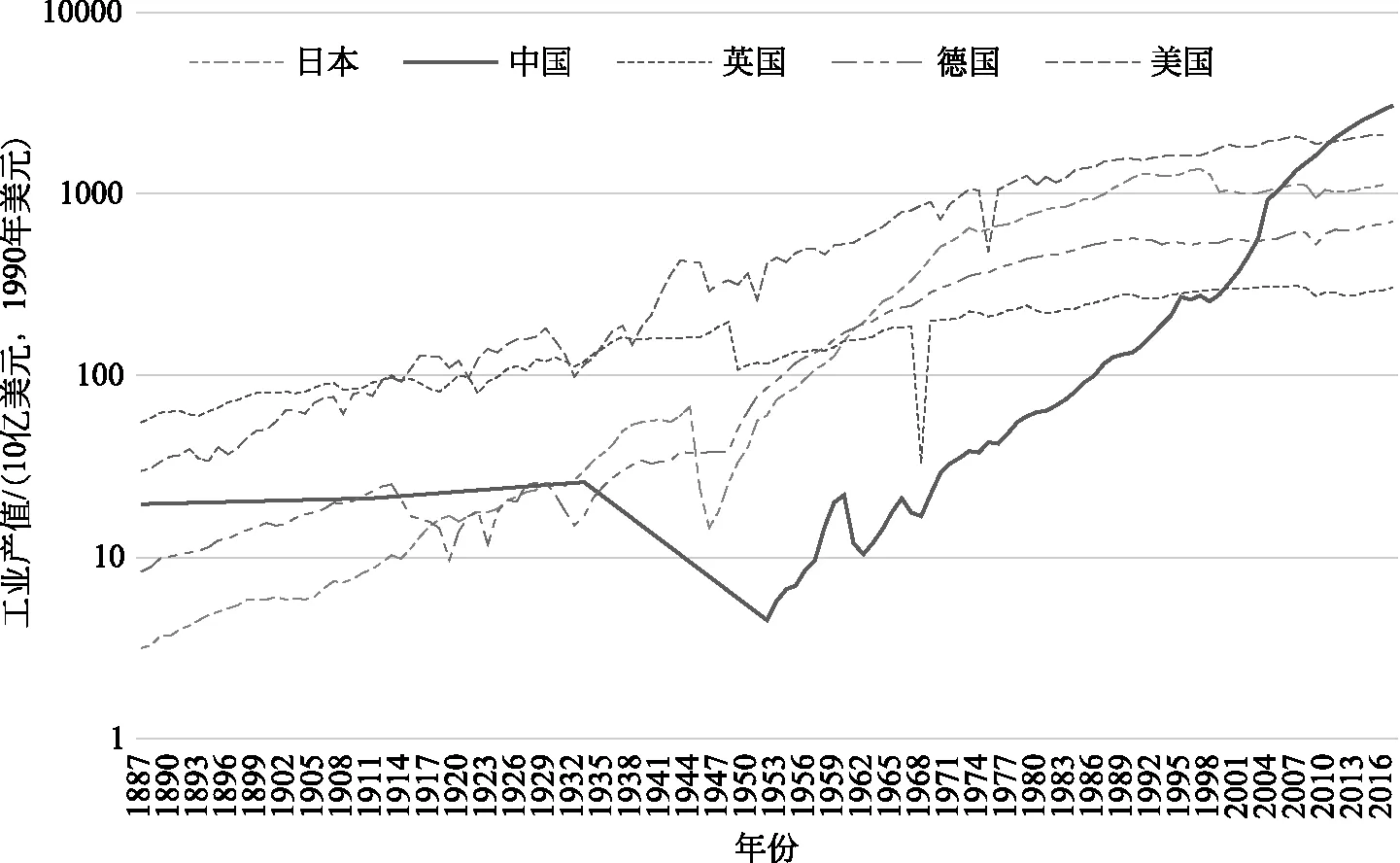

图1显示了以1990年美元(国际元)度量的中国1887年到2017年的工业产值,以及同一时期美国、日本、德国、英国的工业产值。由图可见,19世纪80年代至今,中国工业产值呈现波动上升的趋势。1887—2017年,中国的工业产值增加了147.33倍、美国增加了70.8倍、德国增加了84.4倍。日本由于初始水平最低,1887—2016年工业产值增加了353.3倍。如果将时间限定在20世纪以后,新中国成立以来,特别是1952年以来,中国工业产值增长了683倍,同期日本仅增长了18.5倍,德国增长了8.2倍,美国增长了5.1倍,英国仅增长了2.6倍。这说明与中国GDP在世界总GDP中的相对比重演变趋势一致,中国工业规模的增长及其在世界上相对地位的提高,也是发生中华人民共和国成立之后特别是改革开放之后(金星晔等,2019)。21世纪以来,中国工业产值逐渐超过传统工业强国,2000年超过英国,2003年超过德国,仅次于美、日。2006年超过日本,成为仅次于美国的第二工业大国。2011年,中国工业产值突破20000亿美元(20399亿美元,1990年美元),超过美国同期的19421亿美元,成为世界工业产值第一大国并保持至今。2016年,中国工业产值达28939亿美元,超过同期美国工业产值的36.6%,是日本的2.58倍、德国的4.4倍、英国的10.1倍。

图1 19世纪末以来中国、美国、日本、德国、英国的工业产值(10亿美元,1990年美元)

如果分阶段考察中国工业规模的演变,1887—1933年期间,我国的工业产值属于平稳增长阶段,从196.41亿美元增长到258.43亿美元,增长了1.316倍。这一时期,日本的工业增速领先,期末工业产值增长到期初的9.407倍,同一时期,美国增长了3.838倍,英国2.166倍、德国2.020倍。日本这一时期工业的迅速增长与明治维新之后政府对于工业化的大力推动密切相关,美国南北战争之后到大萧条之前,工业增长速度也较快,与此相对应,英国和德国这些传统的工业强国,这一阶段工业增速相对较慢。

1933—1952年期间,中国的工业产值处于迅速下降阶段,根据Maddison and Wu (2006)的估计,从258.43亿美元下降到44.9亿美元,1952年中国工业产值仅为1933年的17.4%。其原因是这一时期中国大多数年份处于战争之中,包括抗日战争和国内战争,缺乏工业发展必须的稳定政治环境,工业生产能力受到破坏。这一时期德国与美国的增长速度超越日本,德国工业产值增长到20年前的5.089倍,美国增长了3.599倍、日本增长了2.029倍。英国与中国处于同样的下降阶段,1952年的工业产值下降到1933年的97.1%。德国工业这一时期的增长,可能是因为经济比较快的从第二次世界大战的破坏中恢复,英国的下降则与战争破坏较大和失去战前的殖民地,需求下降有关。

1952—1978年期间,中国的工业化取得了长足发展,1978年工业产值达到1952年的12.324倍,中国工业这一时期的增长主要是政府政策大力推动工业化的结果,从1953年第一个五年计划开始,政府就把工业化特别是重工业化作为经济发展的首要目标,因而工业产值迅速提高。虽然经历了“大跃进”时期过于激进的政策导致工业产值出现短时间下降,但是整个时期工业产值仍然取得了显著增长。图1显示,“大跃进”开始后的1960—1961年,工业产值迅速下降,1962年之后又开始回升。这一时期,日本的工业产值增长了11.736倍,德国、美国、英国工业产值分别增长到期初的4.907倍、2.888倍、2.014倍。日本这一时期工业增长较快,因为在这一时期,朝鲜战争期间的军事订货对工业发展的刺激作用,进而导致了20世纪50年代之后的经济起飞。

1978—2016年是中国工业化迅猛发展的时期,增长速度大幅度领先于世界其他国家,2016年工业产值达到1978年的52.228倍。这一时期工业产值的迅猛增长,原因与改革开放之后国外先进技术和外资的引进密切相关,国有企业的改革提供了工业发展的最主要激励,乡镇企业的兴起和改制,合资企业和外资企业的出现和发展,一起推动了这一时期工业的迅速发展。1978年改革开放后,工业产值的迅速增长一直保持到2011年,此后,增长速度有所放缓。这一阶段其他主要国家的增长速度保持平稳,其中美国达到期初的1.776倍、德国1.629倍、日本1.578倍、英国1.265倍。这一时期,主要西方国家经历了经济滞涨,工业化进程到了一定阶段之后,服务业的增长速度超过工业的增长速度,也是这一时期西方国家工业增长速度远远低于中国的原因。

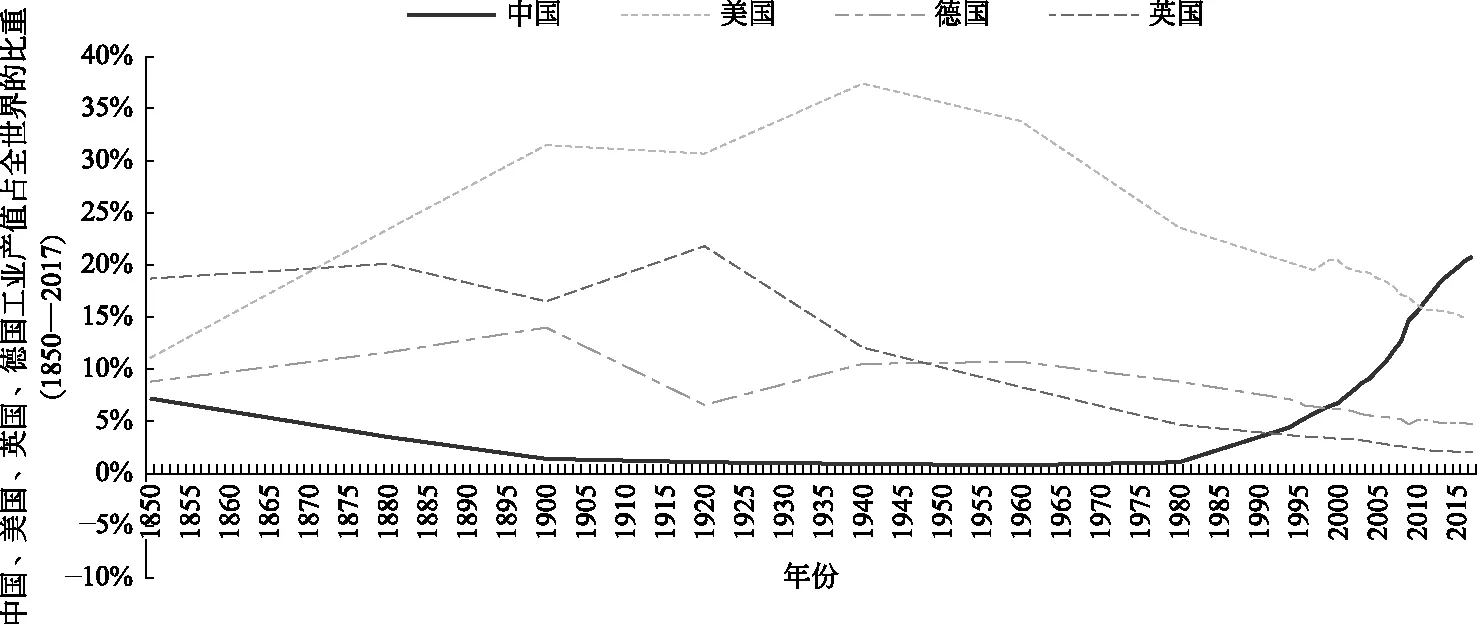

图2 1994年以来中国、美国、英国、德国工业产值在全世界所占份额

图2进一步显示了1850年以来中国、美国、英国、德国工业产值在全球工业产值中所占比重的变化。可以看出,19世纪中叶到20世纪90年前期间,中国的工业产值占世界的比重一直低于美、英、德等传统工业国家。且在相当长的历史时期内,中国工业产值占全球比重小于5%,最低的1960年只有0.8%。与图1中国工业产值超过美国、德国相似,中国在全球工业产值中所占比重完成对世界工业产值前三位国家的超越也是在近20年内完成的。1999年,中国工业产值所占比重已经超过德国,居全球第三。进入WTO以后,中国工业产值在全球所占比重快速增长,2006年,中国工业产值所占比重首次突破10%(10.65%),超过日本(根据世界银行数据,日本当年工业产值占全球比重为10.02%)成为全球第二大工业国家,仅次于美国。图2还显示,21世纪以来,美国工业产值占全球工业产值的比重持续下降,中国所占比重则持续上升。2011年,中国的工业产值超过美国,占比达到16.47%,成为世界第一工业大国,这种增长趋势一致保持至今。2017年,中国工业产值占全世界的20.81%。

由以上可见,中国在短短一个半世纪,经历了从现代工业零基础,到成为世界最大工业国家的转变,无论工业产值还是在全世界所占份额,都完成了对英国、德国、日本、美国的超越,居世界首位。

3 产业结构及工业门类的变化

3.1 产业结构的变迁

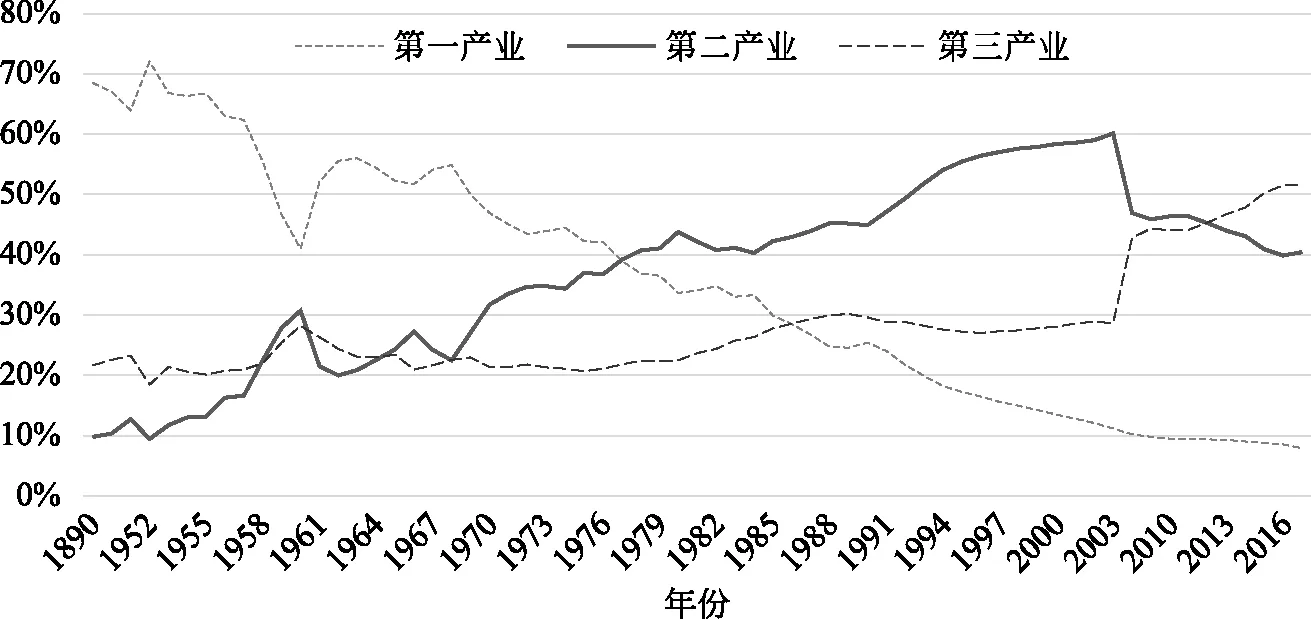

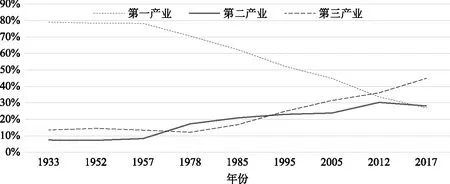

图3 19世纪末以来我国的产业结构变迁

中国工业化的进程对整体产业结构产生了深刻影响,王高望等(2018)对中国产业结构转型的特征事实提供了一个理论解释,但是文章中对特征事实的描述,数据仅限于1978年之后,本文基于历史数据将其上溯到19世纪末。图3显示,第二产业占比经历了由低到高,再由高到低逐渐下降的过程。1890—1933年,第二产业比重不断上升,1933年成为新中国成立前第二产业比重的峰值。1952年后,第二产业迅速发展,比重不断提高。1977年,第二产业比重首次超过第一产业成为第一大产业部门,此时第二产业所占比重为39.21%,第一产业为38.98%。1995年,第二产业比重已超过50%,并在2003年达到第二产业占比的峰值,达60.11%,此后随着产业结构升级和服务业发展,第三产业比重不断上升。2012年,第三产业比重达到45.31%,超过同期第二产业的比重(45.27%),成为最大的产业部门。截至2017年,中国第二产业比重为40.46%,低于第三产业的51.62%。产业结构中工业对农业的超越和服务业对工业的超越,反映了我国整体产业结构的不断升级。

3.2 工业门类的增长

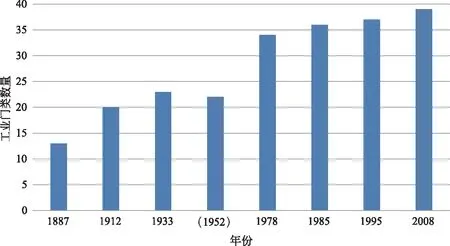

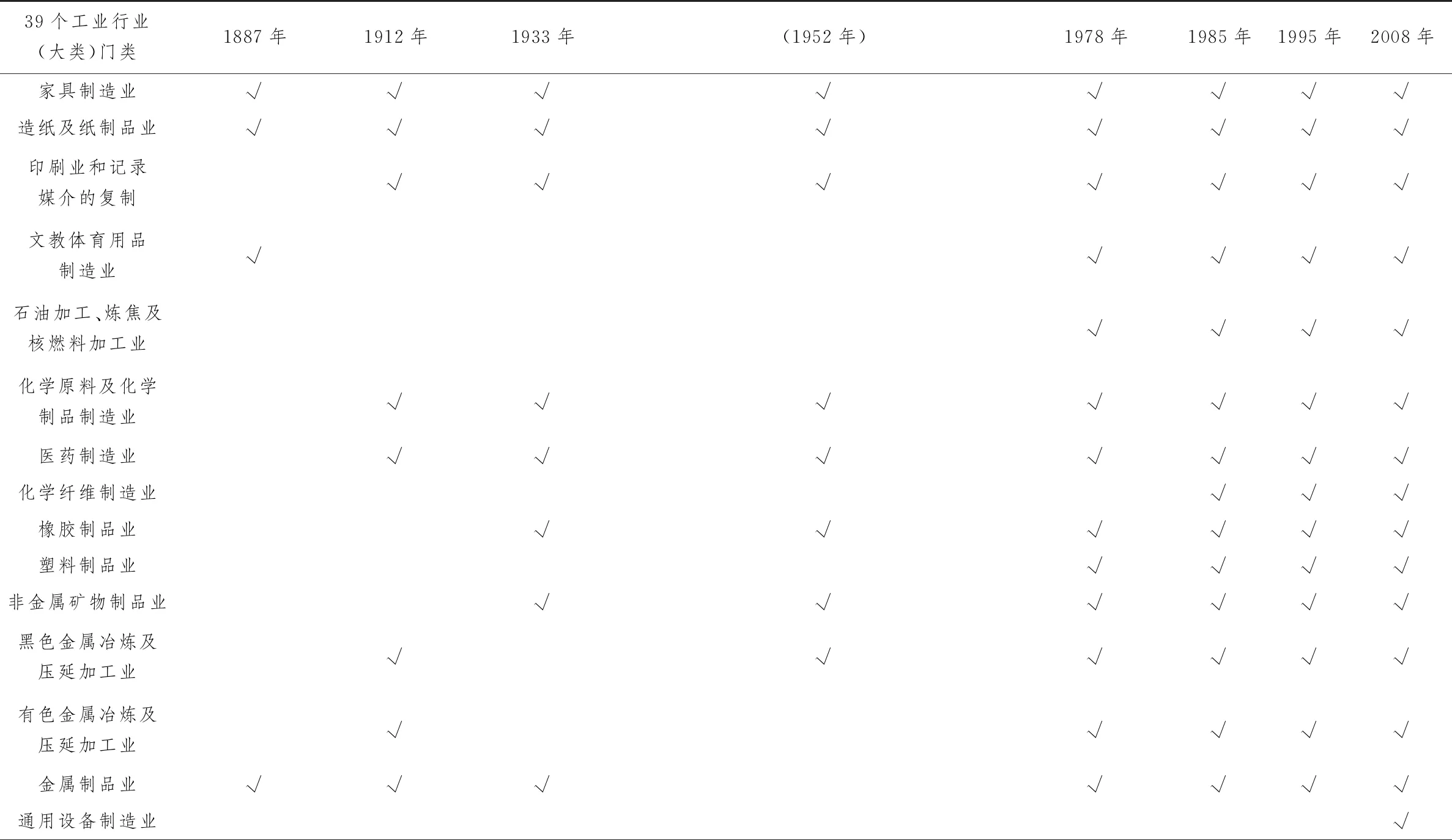

中国工业化的发展不仅体现在纵向的工业产值不断增长,也体现在横向的工业部门的不断增加。根据联合国经济和社会事务统计局制定的《全部经济活动国际标准行业分类》(InternationalStandardIndustrialClassificationofAllEconomicActivities),工业部门共有39个大类,中国是目前唯一拥有全部工业大类的国家。图4显示了19世纪末以来我国工业门类的增长,更具体的数据见附表1。

图4 19世纪末以来我国工业门类的增长

然而,我国工业生产范围的扩展不是一蹴而就的。1887—1933年是我国工业门类发展的第一个迅速发展时期,19世纪末,中国工业化起步初期,工业生产仅有13个门类,民国成立后增加至20类。1933年是近代中国工业发展的黄金时期,此时中国能够生产23大类的工业产品。这一时期工业门类的发展,与民国成立后政府努力进行工业建设有关,另一方面也是因为中国工业化的早期,基础比较薄弱,工业化起步较晚。1933—1952年我国的工业门类基本没有增长,虽然新中国成立初期缺乏相关数据,但是据不完全统计,此时我国至少能够生产22大类工业产品,与1933年的23个门类相比,基本没有变化。工业门类增长的停滞,原因与这一时期工业产值的下降基本相同,这一时期我国大多数时间处于战争中,缺乏工业发展必须的稳定政治环境,国家也缺乏财力和资源投资于工业发展。1952—1978年是我国工业门类的第二个迅猛发展时期,随着中国工业化的不断推进,到1978年改革开放,中国能够生产的工业产品已达34个门类,相比于1952年的23个门类,工业产品增加了11个大类。这一时期工业门类的迅速增长同样于改革开放之后外资和国外技术引进有关,也与乡镇企业的兴起,以及合资企业和外资企业的出现和发展有关。1978—2008年这一时期,我国的工业门类处于平稳增加阶段,根据1985、1995年的工业普查数据,这一时期中国能够生产的工业品达36类,只有通用设备制造业、专用设备制造业、废弃资源和废旧材料回收加工3个工业大类未系统性大规模形成工业生产布局。21世纪以来,随着工业结构进一步升级,工业门类下的39大类都形成布局,中国已经有了完整的工业生产体系。

3.3 轻重工业结构的变化

图5 19世纪末以来我国轻重工业的相对比重

轻重工业产值的相对比重能够衡量一个经济体工业发展的结构特征,对于刻画工业化质量和发展阶段有着重要作用。一般情况下,在市场经济条件下,工业化早期轻工业比重较高,随着工业化的不断推进,通常会出现轻工业比重逐渐下降,重工业比重逐渐上升的情况。中国轻重工业的相对比重虽然与这一大趋势基本吻合,但是在某一特定的历史阶段,中国的相对比重又呈现出与这一大趋势相反的特点,其原因在于这一阶段的工业化更多由政府政策主导而不是市场力量推动。图5刻画了1887—2017年中国轻重工业相对比重的变化趋势。中国早期工业化起始于洋务运动,洋务运动早期谋求“自强”,以政府为主导、以军工及相关工业为核心,1887年中国重工业所占比重为30.4%。洋务运动后期,清政府开始更多的关注“求富”,开始大力发展轻工业,1880年左宗棠创办兰州织呢局,成为近代中国纺织工业的鼻祖,其后在洋务运动的推动之下,近代轻工业迅速发展,产值比重不断提高,到1912年民国成立初,中国重工业所占比重降至18.3%,轻工业则占81.7%。到1933年国民政府统治的黄金时期,国内经济环境稳定,工业发展迅速,重工业迎来了迅速发展的阶段,其比重一度达到了31.5%。此后自1937年到1949年新中国成立前夕,国内经历了大规模战乱,工业基础受到影响,重工业因为大量设备迁徙、损毁,以及本身的修复难度大、周期长,比重出现了显著下降,1949年中国重工业比重回落至26.4%。新中国成立后,随着国内形势的逐渐稳定以及第一个和第二个五年计划的顺利完成,重工业比重快速提升,1957年达到45.0%,以重工业为工作重点的两个五年计划取得了显著成果,中国迅速构建起了较为完整的工业体系。然而从1958年以来,受到“大跃进”的影响,在“赶英超美”的口号下,国内开始大炼钢铁,使得原本就不均衡的轻重工业比重更加畸形。1958—1960年,中国重工业经历了更高速的增长,1960年重工业占比一度达到66.6%。此后政府进行政策调整,提出“调整巩固充实提高”的方针,重工业比重开始下降,与日常消费相关的轻工业比重上升,随后在改革开放之前,重工业比重一直维持在56%上下。改革开放后,随着市场在经济发展中所起作用不断提升,轻工业快速发展,重工业比重进一步回调,1981年,重工业比重降至48.5%的低点,此后直到1997年间,中国的重工业比重基本稳定在50%~53%的区间。1998年起,中国重工业产值比重再次呈现上升趋势,在加入WTO之前的2001年,从1997年的51.%上升到60.6%。随着中国加入WTO,重工业产值上升的速度进一步加快,2006年,中国重工业产值比重首次突破70.%,此后便一直在这一基础上缓慢提升,截至2011年,中国重工业产值比重达到71.8%。从以上轻重工业相对比重的变迁,可以发现中国工业化进程背后的政策逻辑。相比于建国初期重工业在计划指导之下的急速发展与快速收缩,当前的重工业发展更多是工业化发展的自然结果。目前,中国是一个以重工业为主的制造业大国。

3.4 先进制造业产值占工业总产值的比重

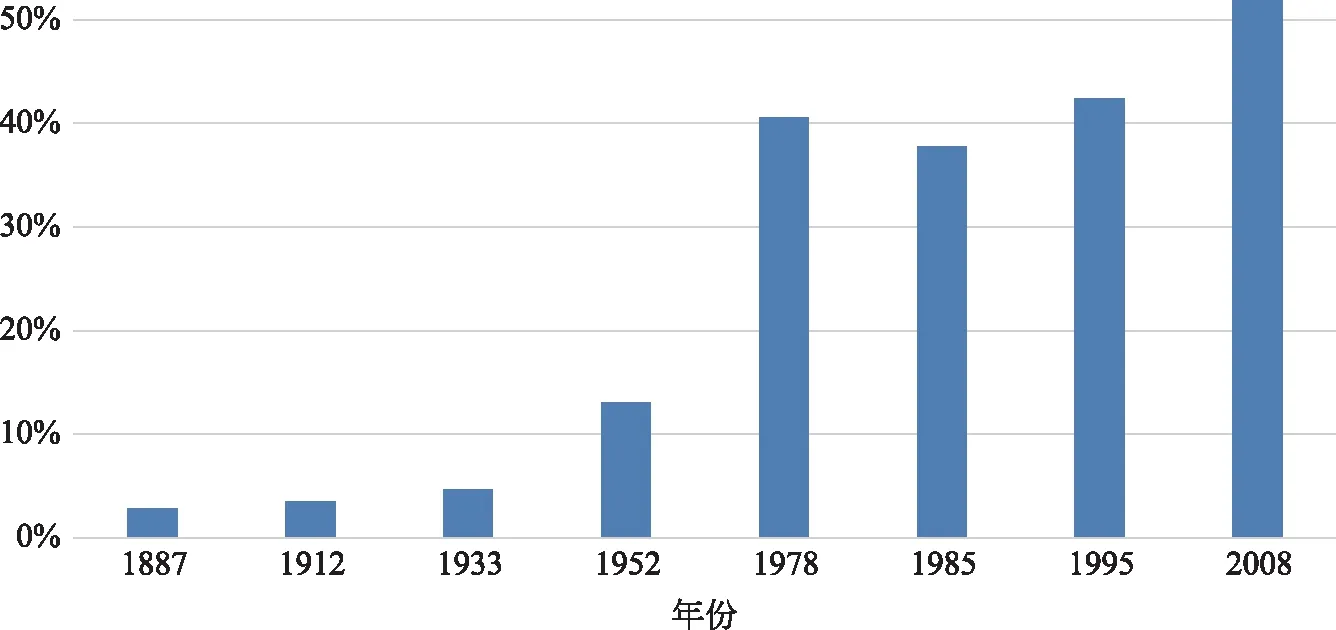

先进制造业占工业产值的比重是衡量一个经济体工业发展质量的重要参考标准。为了更好地定义先进制造业,本文采用《工业转型升级规划(2011—2015年)》中所列的先进制造业的标准,将石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,通用设备制造业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业这些工业门类定义为先进制造业,并将这几个工业门类的产值总额定义为当年先进制造业产值。统计数据显示了1887—2008年120年间中国先进制造业产值占工业总产值的比重。

1887年,中国先进制造业产值仅占当年工业产值的2.8%,不仅工业总产值较少,且先进制造业所占比重也较低。民国刚成立的1912年,先进制造业产值占工业总产值比重为3.5%,这一阶段中国先进制造业虽然有所增长,但发展缓慢。即使到了1933年,国民政府制造业发展最好的时期,先进制造业的比重也仅占4.6%。因而,新中国成立前,中国工业化进程中先进制造业的发展速度较为缓慢。然而到1952年,随着新中国成立和第一个五年计划的实施,在政府主导之下,国家集中力量发展重工业,这一时期不仅工业产值迅速提高,先进制造业占工业产值的比重也明显上升,达到13.1%。此后,中国政府一直支持工业尤其是重工业部门的发展,先进制造业的比重持续提高。到1978年改革开放前,先进制造业占工业产值比重达40.5%。然而随着改革开放,轻重工业的比重开始重新平衡,而先进制造业主要集中在重工业领域,因此其产值比重出现了一定程度的下降,1985年,先进制造业占工业产值的37.8%,低于改革开放初期平。此后随着工业发展,技术创新不断出现,产业结构进一步优化升级,先进制造业规模进一步扩大,1995年,先进制造业占工业产值的比重达42.4%,已经高于改革开放初期的水平。随着中国加入WTO,更加深刻的融入全球市场,中国制造业尤其是先进制造业的发展进程不断加快,2008年,先进制造业产值比重达到了52.0%。当前中国不仅是全球第一大工业生产国,从结构来看,先进制造业也逐渐成为中国工业生产的主流。

图6 19世纪末以来我国先进制造业在工业中所占比重的变迁

4 工业区位的变迁

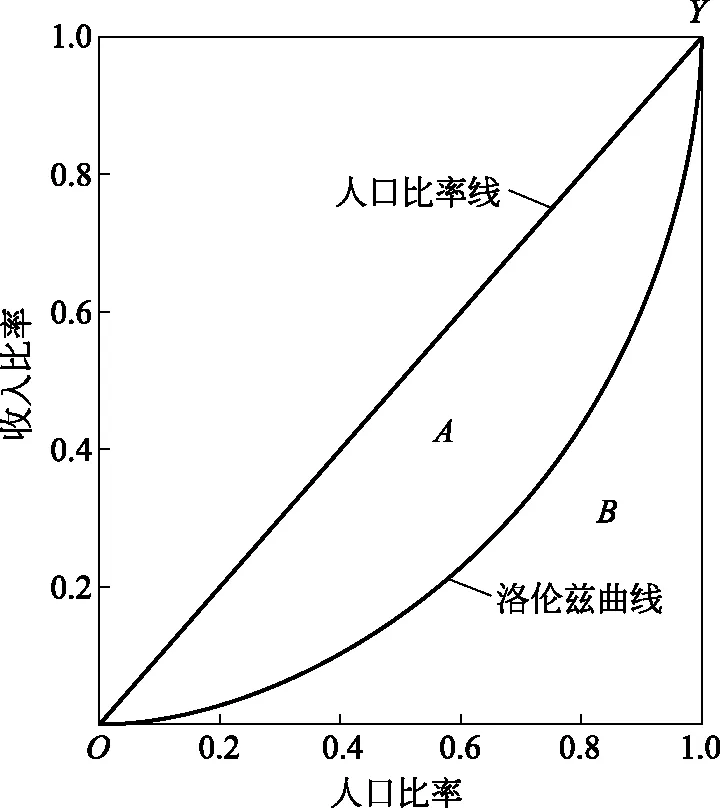

为了更好地描述中国长时段的工业区位变迁如图6,本节引入了度量收入分配的基尼系数这一指标。基尼系数是国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标,其计算的思路为,首先将样本中个人的收入由低到高进行排序,收入最低的样本位于横坐标最左侧,收入最高的样本位于横坐标的最右侧,每个横坐标对应的纵坐标的值为收入小于等于该子样本所有人的收入总额占全部样本中所有人的收入总额的比重,如图7所示,由此形成了一条样本收入的洛伦兹曲线。基尼系数则为洛伦兹曲线与45度线之间的面积占45度线以下面积的比例,即

(1)

基尼系数介于0~1之间,0表示分配绝对公平,1表示所有财富被一个人占有。更一般的基尼系数计算公式为:

(2)

其中n为样本中的总人数,Yj为第j个人之前的所有样本的收入总额占全体人员收入的份额,即洛伦兹曲线中对应横坐标j时的纵坐标值。Yi为对角线上横坐标为i时对应的纵坐标值。国际惯例把0.2以下视为收入绝对平均,0.2~0.3视为收入比较平均;0.3~0.4视为收入相对合理,0.4~0.5视为收入差距较大,当基尼系数达到0.5以上时,则表示收入悬殊(7)见国家统计局.从基尼系数看贫富差距[J].中国国情国力,2001(01):29-30.。

本节借用了收入的基尼系数来构造全国范围内不同地区工业产值分布的基尼系数,以此来刻画工业产值在全国范围内分布的不平等。为此,构造以下等式来计算全国各省工业产值的基尼系数:

(3)

其中provinceaccumulatedit表示工业产值占比由低向高排列的前i个省份在t年的工业产值比重之和。percentit表示在假设31个省份工业产值比重相同的情况下,前i个省份t年的工业产值比重之和。将不同时间段内各个省的数据代入,我们可以计算出t年全国的工业产值分布基尼系数。基尼系数越高,则说明工业产值比重分布距离平均分布而言越远,分布不均的情况更加突出,即工业产值较低的省份与工业产值较高的省份的差距较大,工业产值分布在全国范围内呈现出更加集中的态势。

图7 度量收入分配的洛伦兹曲线

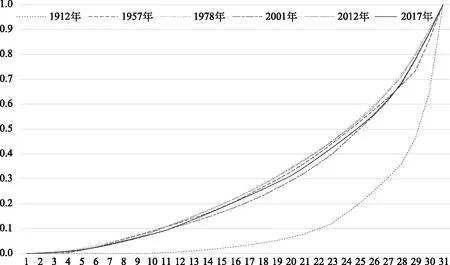

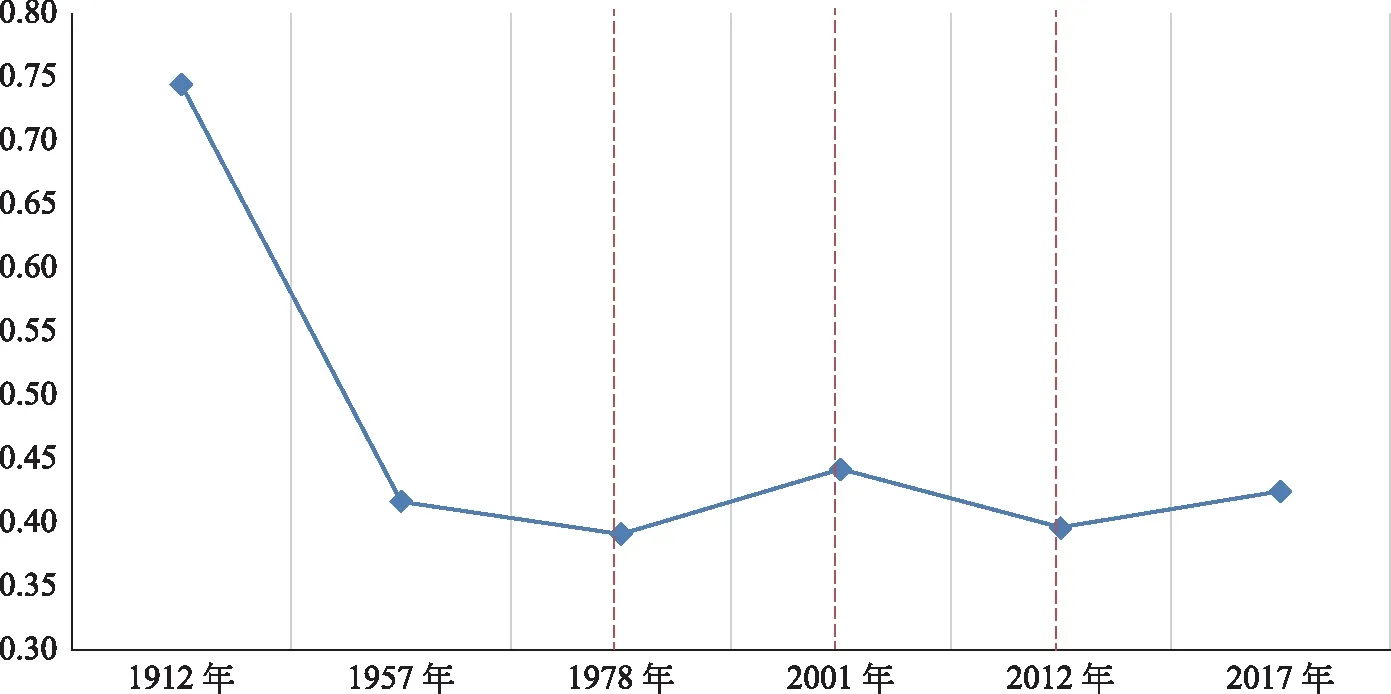

图8 20世纪初以来中国分省工业总产值占全国比重的基尼系数

图8显示了20世纪初以来中国分省工业总产值占全国比重的基尼系数,从图上可以看出20世纪初以来中国分省工业总产值占全国比重的基尼系数变迁,该系数值越大,表示全国工业产值的空间分布越集中,该系数越小,则表示全国工业产值的空间分布越分散。1912年该基尼系数为0.74,1957年降至0.41,1978年出现了进一步下降,低至0.39,2001年该系数回升到0.44,2012年至2017年之间出现了小幅的波动先是降至0.39,之后又升至0.42。

图9 20世纪初以来我国工业区位分散和集中的演变趋势

图9在此基础上进一步显示了20世纪初以来我国工业区位分散和集中的演变趋势。由图可见,从省份层面的工业区位来看,中国的工业区位分布在近100年里呈现出两次分散和两次集中的趋势。第一次分散从1912年开始一直持续到改革开放前为止。第二次分散开始于2001年中国加入世界贸易组织(WTO),一直持续到2012年中国大规模的去产能政策。与此对应的是两次集中趋势,第一次是1978年改革开放至2001年中国加入WTO前,第二次是2012年之后中国的去产能政策实施和颁布。

为了更好地描述近代以来我国工业化的分布变迁,我们将全国主要地区在历史时期的产值比重进行对比,其结果显示在表1中。

表1 中国七个主要区域不同历史时期工业产值占全国工业产值比重

表1所描述的中国七个主要区域不同历史时期工业产值占全国工业产值比重的演变,与上述内容呈现了相似的趋势。东北地区、华北地区,工业产值占全国工业产值比重,都在1952—1957年达到顶峰,西北地区的顶点则在1978年,其原因在于计划经济时期国家的工业政策,在内陆地区兴建了许多新的工业基地。与此相反,华东地区和华南地区,1978年之后工业产值占全国工业产值比重迅速增长,原因则与改革开放之后,沿海经济特区和经济开放带的设立密切相关,这些改变既与从计划经济向市场经济的转型有关,也与国家发展工业的政策有关。

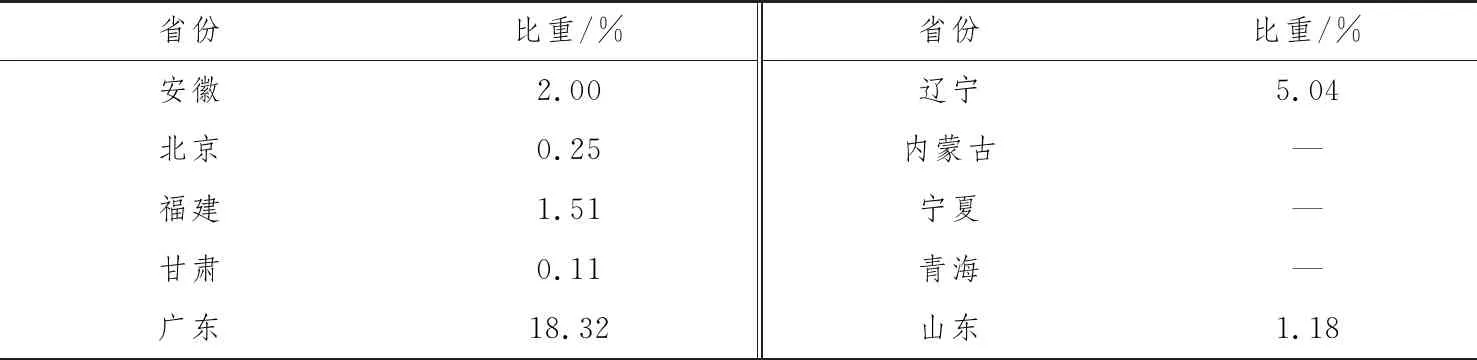

具体说来,1912年前中国的工业化进程主要由国家主导,最早的现代企业主要以官办和官督商办为主,以钢铁、造船、铁路、机械等重工业部门为主,如表2所示,其在选址和投资上主要集中于华南和华东地区,包括东南沿海(江苏、浙江、广东)以及内陆部分城市(直隶、湖北、湖南),这一时期的中国工业处于起步阶段,主要集中在有限的区域,民族工业尚未迎来发展的黄金时期,因此如图8和图9所示,这一时期工业生产主要位于某些国家支持的重点区域,工业区位非常集中。

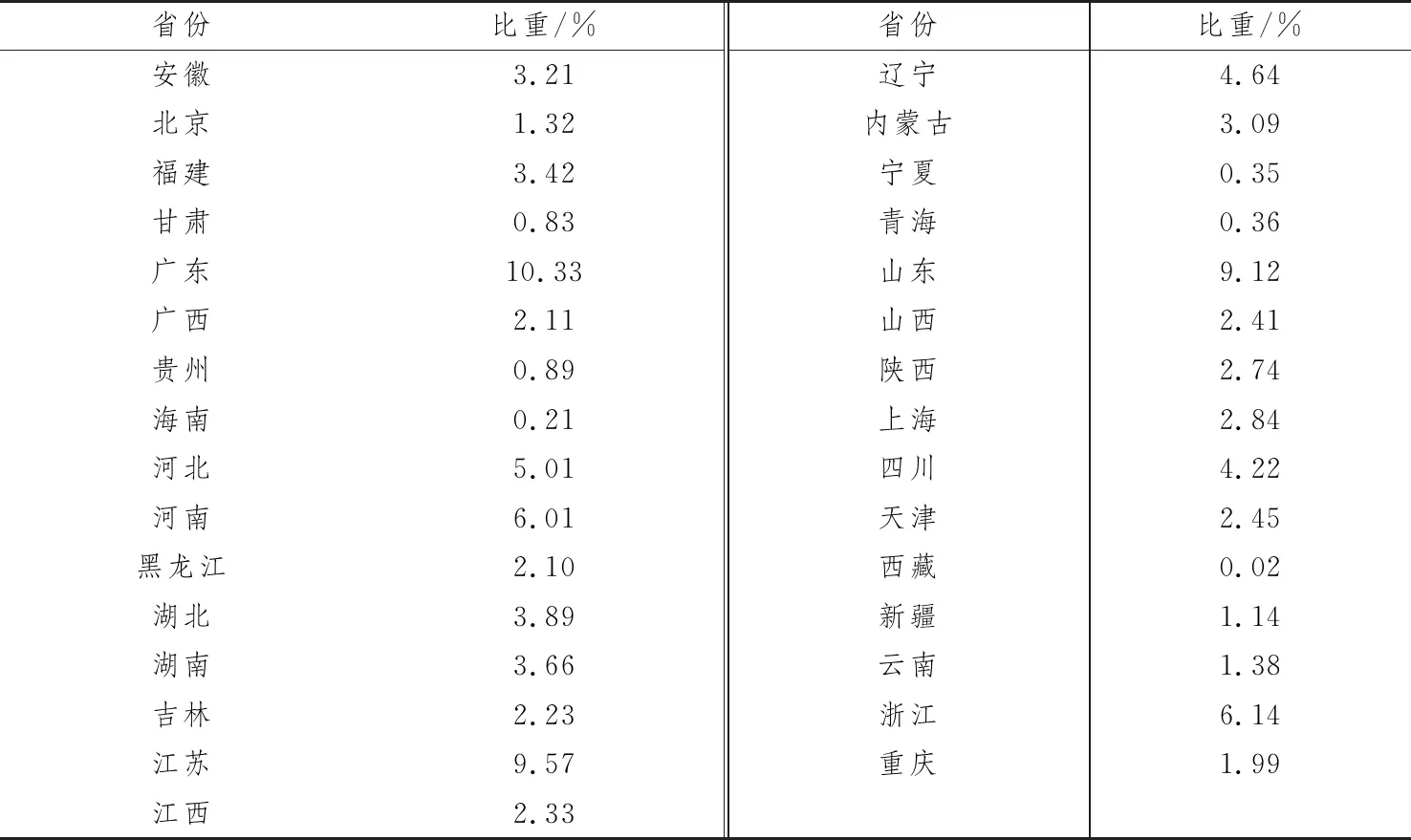

表2 1912年中国各省工业产值占全国工业总产值比重的分布

续表

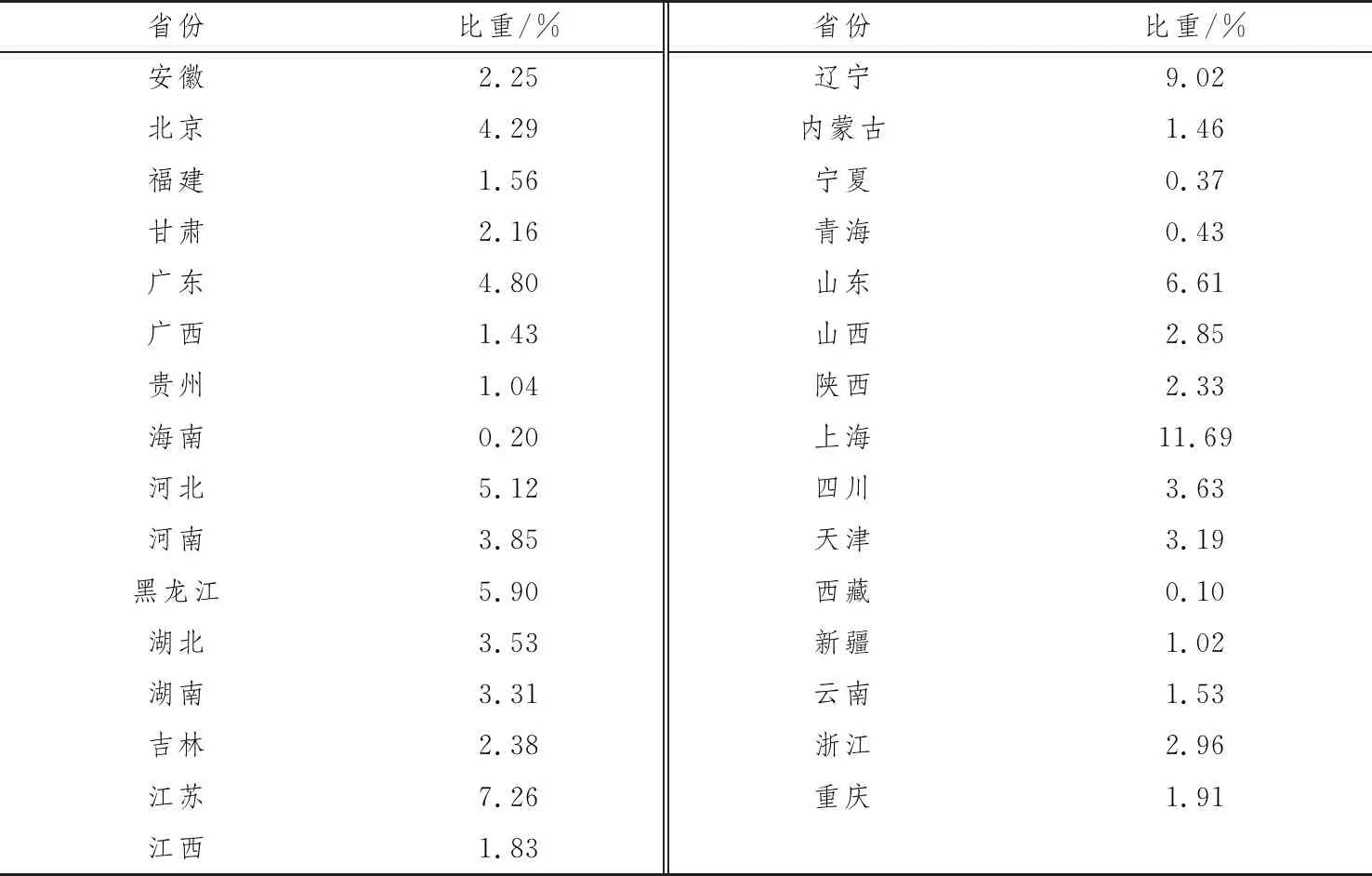

随着民国成立,国内政治局势逐步稳定,民族工业发展进程加快。第一次世界大战期间,民族工业迅速发展,以纺织业等为主的轻工业在全国多个地区发展。20世纪30年代,中国民族工业迎来了“黄金十年”,工业建设向全国扩展。此后一直到抗日战争前夕,中国整体的工业分布趋势是由民营企业推动的工业分布的扩散,抗日战争期间沿海地区的工业整体搬迁到大后方,与这一时期工业区位的扩散趋势也是一致的。随着抗日战争和解放战争结束,新中国成立并定都于北京,此后政府通过国家力量推动经济建设,1953年中国开始了第一个五年计划,到1957年五年计划提前完成之际,工业产值较1952年增加了128.5%。由表1可见,这一阶段省级工业产值比重的分布呈现出明显的分散趋势,根据表3可以看出,此时工业分布由之前的集中于东南沿海开始向北方地区扩散(8)这一时期工业分布由之前的集中于东南沿海开始向北方地区扩散,很大程度上是因为“一五”计划时期苏联援建实施的156个工业建设项目,大多数集中在北方地区。根据董志凯和吴江所著《新中国工业的奠基石:156项建设研究》(董志凯和吴江,2004)第414页表9-1,“一五”计划时期完成的投资中,辽宁占33%,黑龙江占13.2%,吉林占12.4%,陕西占10.4%,山西占5.9%,内蒙古自治区和河南分别占4.6%和4.4%。,华北地区、华东地区、东北地区工业产值所占比重不断提高,其中华东地区超过了31%,东三省成为新的工业集聚区域,工业产值占全国产值的23%。而此时的华中地区的工业产值比重由原来的41.35%降至10.97%,不难看出整体上这个阶段出现了工业产值的扩散分布,集中程度不断的降低。

20世纪60年代后,受当时政治局势影响,1964年起政府在中西部地区的13个省、自治区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基础设施建设,工业生产在政府主导下向全国更广阔的地区扩散,如表4所示,工业区位分布进一步分散化,在此期间,中西部地区诸如甘肃、陕西等省份的工业进一步发展,工业产值超过占全国产值的5%。直到1978年以后,市场经济的作用逐渐突显,政府主导下的大规模全国性工业建设运动才逐渐停止。可以看出,从新中国成立以后到改革开放前,中国的工业分布趋势是由国家推动的工业扩散。

表3 1957年中国各省工业产值占全国工业总产值比重的分布

表4 1978年中国各省工业产值占全国工业总产值比重的分布

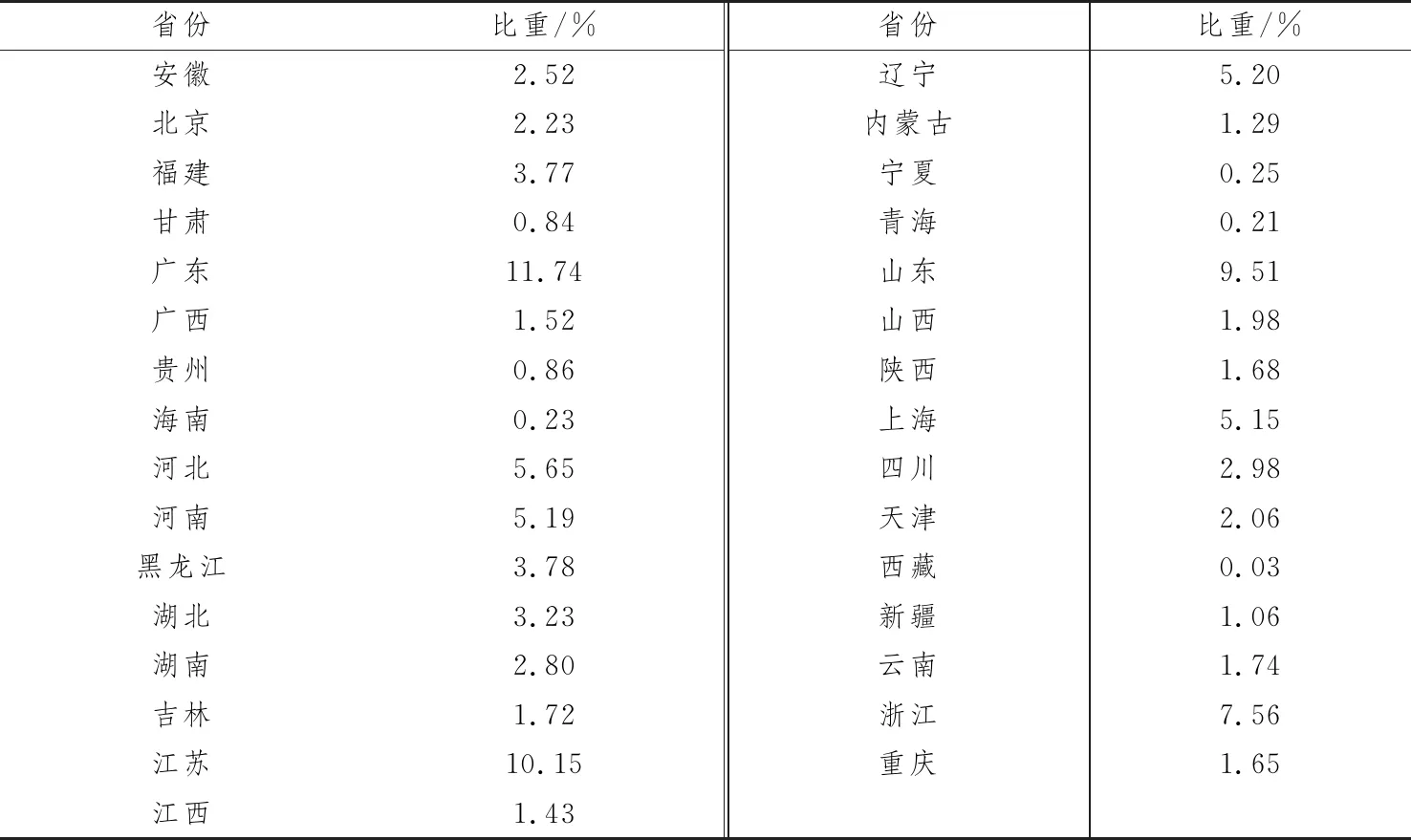

1978年后,随着改革开放,中国经济开始迅速发展,生产要素更加有效率的流通,在市场力量的推动下,之前国家主导的工业资源配置的扭曲逐渐开始纠正。1979年设立的4个经济特区和1984年划定的14个沿海开放城市,也主要位于东南沿海地区,四川河南等人口大省的农村劳动力大规模向沿海地区流动。在经济特区等试点政策的推动下,东部、东南部省份由于有较好的区位和政策优势而实现了工业高速发展且生产呈现出集中趋势,表5显示出,东三省和中西部省份诸如陕西、甘肃、山西、四川的工业比重持续下降,山东、江苏、浙江、广东的工业产值比重则迅速提高,这种集中趋势是由于开放程度的不同和区位条件累积的发展势能释放造成的资源配置重组带来的。

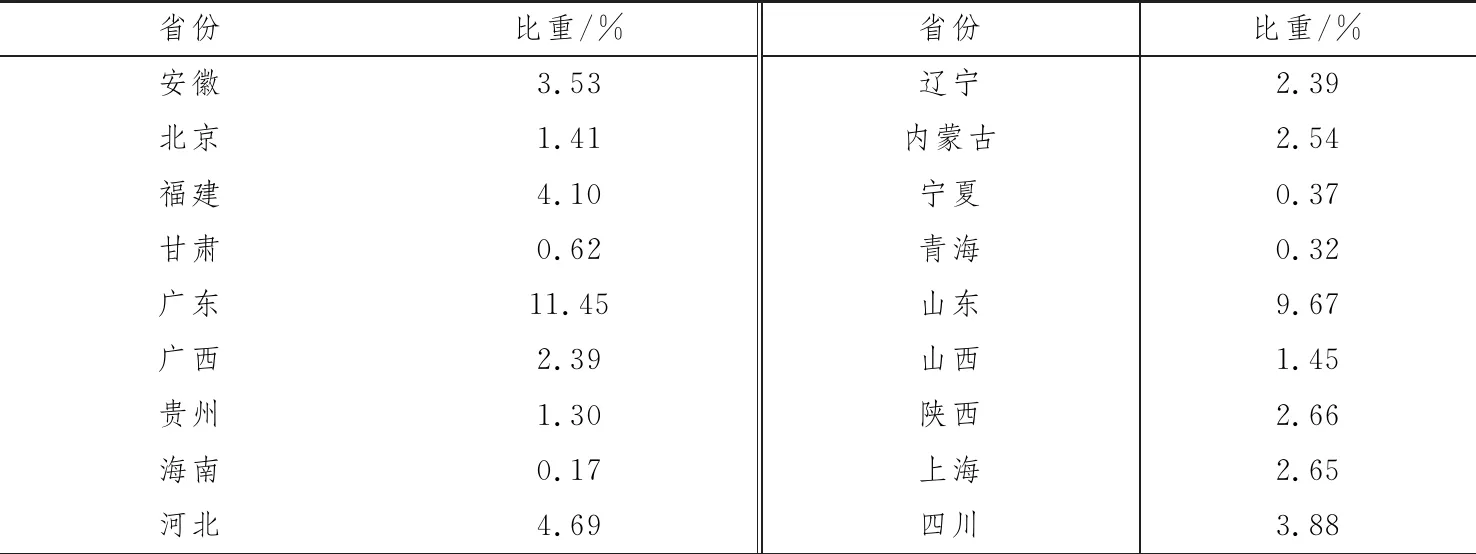

表5 2001年中国各省工业产值占全国工业总产值比重的分布

2001年中国加入WTO,国内市场开始更全面对外开放,更多区域享受到了开放和国际化带来的收益,随着通信、物流、交通等基础设施建设不断完善,更多的区域有机会与国际市场接触,因此这一阶段中国的工业布局再次呈现出分散化的趋势,这一趋势一致持续到2012年中国去产能政策。从表1和表6可以看出,这一阶段,东三省内部的工业分布更加均衡,华南地区(诸如广东、广西、海南)的工业也不断发展,所占比重逐渐提高。工业分布经历了第二次大规模的扩散阶段,这个阶段的扩散主要是由于改革开放的进一步深化、国内市场不断发展、工业生产技术和生产部门不断扩散带来的,其主要方向是由东部向西部,由发达地区向欠发达地区扩散。

表6 2012年中国各省工业产值占全国工业总产值比重的分布

2008年金融危机后,中国经济增长速度开始下降,并逐步进入了经济新常态。为了更好地推动产业结构转型升级,政府于2012年开始酝酿并最终实行了供给侧改革的政策,其中工业去产能就是重要的举措之一。通过合并、整改一批效率低、规模小、环保差的工业企业,工业行业在空间上再次形成了更加集中的布局。直到今天,这种去产能和调整经济结构的政策仍然在执行,因此在可预见的未来工业产值在区域上的分布仍然会呈现逐渐集中的趋势。表1和表7显示,一些以前的重工业集中的区域诸如东北地区、西北地区、华北地区的相关地区,在全国总产值中的比重出现下降的趋势,与这一时期供给侧改革和去产能有重要关系。

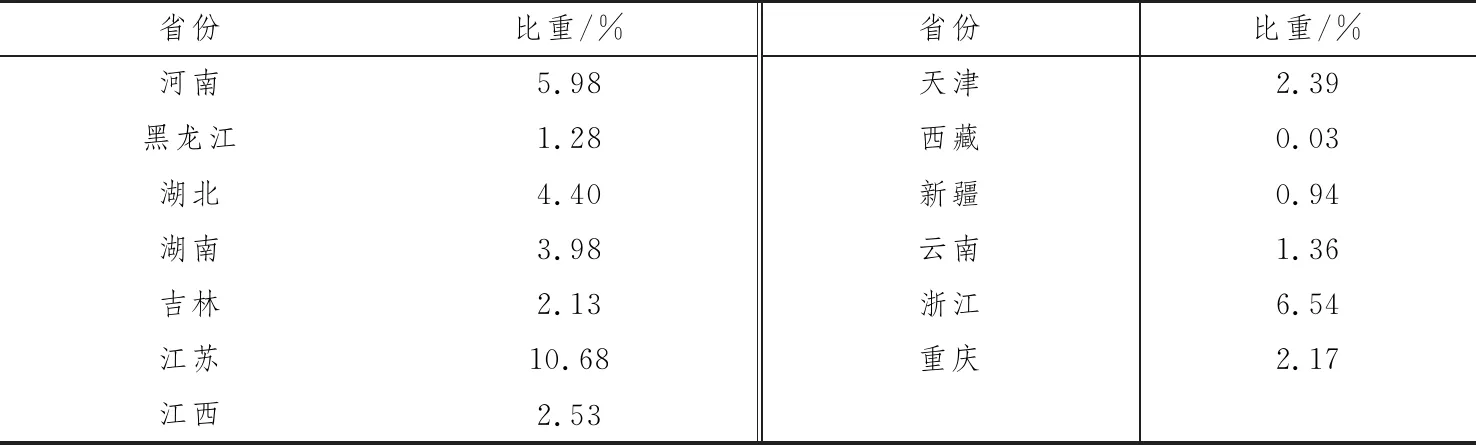

表7 2017年中国各省工业产值占全国工业产值总比重的分布

续表

5 就业结构及劳动生产率的增长

图10 20世纪30年代以来我国各产业就业结构的相对变化

一个半世纪的工业化进程,不仅带来了整体产业结构的变化,及工业内部各个部门相对比重的变化,也带来了就业结构的变化。图10显示出,20世纪30年代以来,中国三个产业的就业人数比重呈现明显的变化趋势,整体来看,第一产业就业人口比重下降,二三产业就业人口比重上升,但是,不同时期工业和服务业的相对上升趋势不尽相同。与初始的1912—1933年相比较,1933—1957年间,虽然经历了长期的战争动荡,三个产业的产业人口比重却没有显著的变化。1933年,就业人口比重分别为79.05%,7.42%及13.53%,到1952年,三个产业就业人口比重分别为78.33%,7.18%和14.49%。此后的1957—1978年,我国三个产业的就业人口比重发生了显著变化,第一产业就业人口比重迅速下降,从1957年的78.24%降至1978年的70.53%,与之对应的是第二产业就业人口比重的上升,从1957年的8.32%上升至1978年的17.30%。1978年改革开放后,第一产业就业人口比重呈现出持续大幅度下降的特征,从改革开放初期的70.53%降至2017年的26.98%。与之相反,第二产业就业人口比重进一步缓慢增长,到2005年时增长至23.80%。2005—2012年,第二产业从业人数一度达到30.30%,2012—2017年间从业人数又稍有回落,截至2017年,中国第二产业就业人数比重为28.11%。第三产业从业人口比重从1978年以来经历了持续的高速增长。1995年,第三产业就业人口比重达24.80%,超过了第二产业就业人口比重。2012年,第三产业就业人口比重达到36.10%,首次超过了第一产业的33.60%,成为吸纳就业人口数量最多的产业。截至2017年,第三产业就业人口所占比重达到44.91%,超过第二产业的就业人口比重约16%。第二和第三产业就业人数比重相对地位的变化趋势,反映了我国整体经济结构的调整和升级。

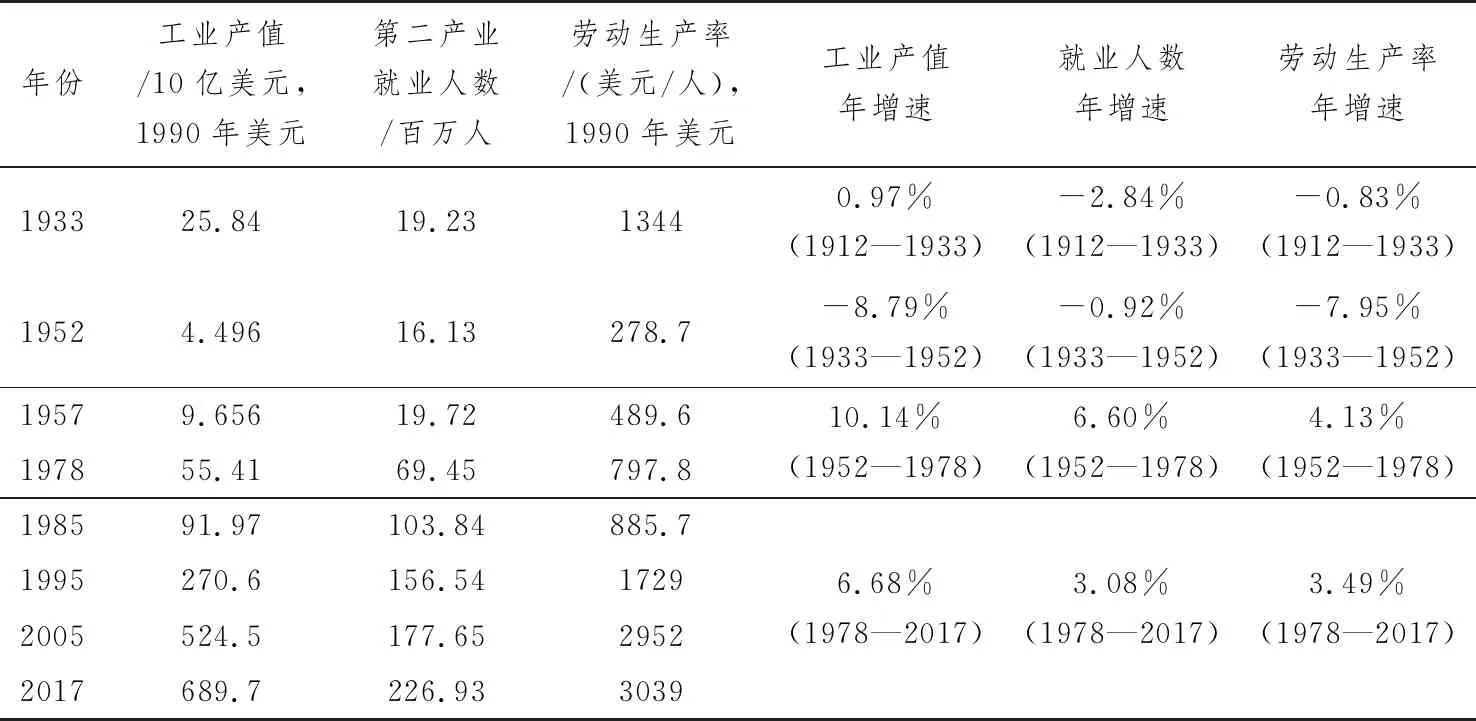

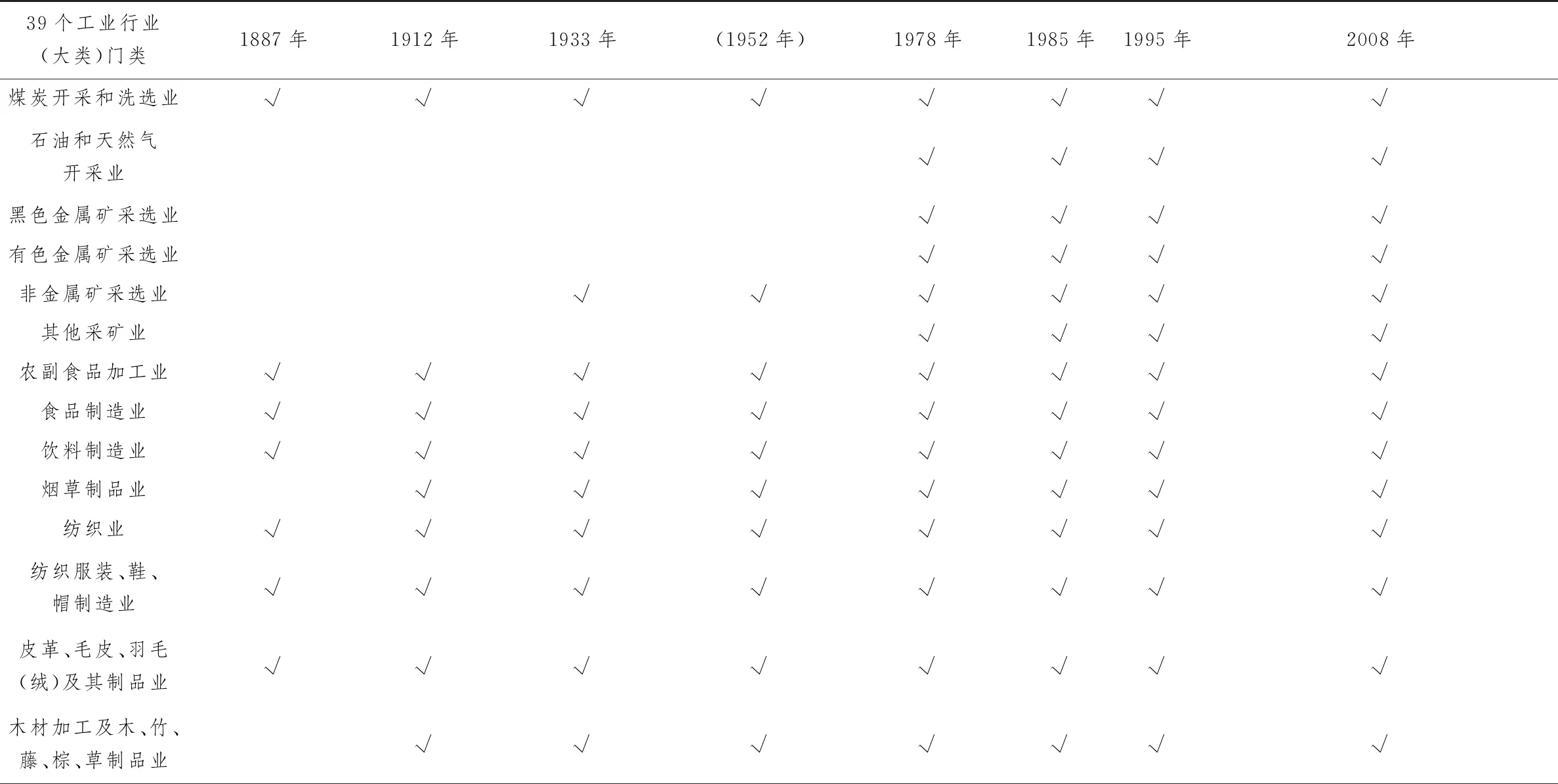

表8进一步显示了不同历史阶段工业产值、就业人数,以及劳动生产率增长率的演变。第一阶段我国劳动生产率负增长,说明从1912年到1933年,工业生产的资本密集度不高,工业增长主要依靠劳动力投入增加,劳动力也主要是低技术工人,技术能力不强。1933—1952这一阶段劳动生产率的负增长,原因与第一阶段相似,并且这一阶段中的很多年份受战争影响,战争使资本品遭到破坏,进一步导致了工业生产资本密集度的下降,工业生产主要依赖投入低技术劳动力。第三阶段1952—1978年劳动生产率的正增长说明我国的工业生产逐渐从劳动密集型向资本密集型转变,以前的低技术劳动力也被具有更高技能的劳动力所取代。第四阶段1978—2017年劳动生产率正增长的延续可能更多受产业升级的推动,产业升级推动了工业生产向着更加具有技术能力的劳动力和资本密集型的生产过程转变。

表8 不同历史阶段我国工业产值、就业人数,及劳动生产率增长率的演变

6 中国工业效率的长期演进

本节基于表9的历史工业调查数据库和当代工业调查数据库中企业层面的工业产出,劳动力数量,以及资本的数据,首先计算行业或企业层面的TFP,再加总到地区和国家层面,进而描述中国工业效率的长期演进。

表9 用于TFP估计的历史工业调查数据库和当代工业调查数据库

对于1933年的县-行业层面的数据,我们针对每个2位数制造业行业j,进行如下估计:

lnYc=αj×lnKc+βj×lnLc+up+εc

(4)

其中c表示县,p表示省,Y表示产出,L表示劳动力数量,K是资本,up是省固定效应,εi为残差,即我们计算得出的每个县的TFP。同时,基于1985、1995、2004和2008年四个时期的微观企业数据,我们对每个2位数制造业行业j进行如下的估计:

lnYi=αj×lnKi+βj×lnLi+up+εi

(5)

其中i表示企业,Y是产出,L表示劳动力数量,K是资本,up是省固定效应,εi为残差,即我们计算得出的每个企业的TFP,我们做了1%的缩尾处理,并在省-行业层面进行了加权平均,权重为该地区某行业的资本总额占当地总资本额的比重。通过以上回归,我们得到了表10的结果。

表10 1933—2008年中国七个主要区域制造业TFP的变化趋势

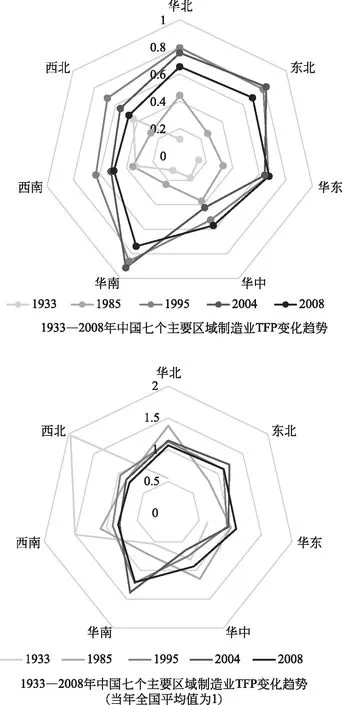

以上的数据和图表从不同的维度刻画了中国自1933年以来各地区的制造业全要素生产率的演变趋势,由此可见,基于历史工业调查数据库和当代工业调查数据库所得到的工业企业TFP,经历了从1933年的较低水平到20世纪80年代至90年代的迅速增长,此后维持在较高水平,并且在不同时期的不同地区也呈现出较大差异。

1933年数据来自国民政府的工业调查,当时国内政治环境相对稳定,经济得到较快发展,根据县级行业层面的数据,我们测算出全国的制造业企业TFP为0.22。虽然缺乏之前年份在同样精确度之下的全国性可比数据,但根据史料和其他历史学者的研究,可以基本判断,这可能是新中国成立前制造业企业TFP的最高值。在这一时期,中国涌现了一大批著名的民营企业,其中香烟、酒类、碱化工、农产品加工等制造业发展迅速,部分品牌在国际市场上也占据了较为重要的地位。然而,此时的中国制造业无论是规模还是技术都仍处于初步发展阶段,企业较为分散和弱小,核心技术创新能力薄弱,电气设备、交通运输设备、通用和专业机械生产领域几乎是空白。

1937年至1949年,中国经历了十余年的战乱,工业发展受到了很大影响。从20世纪50年代到改革开放前夕,中国通过一系列经济政策和计划,开始了国家主导的工业化进程,一些大型的工业项目开始动工、建设、投产,短时间内对中国制造业技术水平的提高产生了重要的作用,在整体规模和技术水平不断提高的同时,高端制造业装备、生物医药技术、化工产业等都出现了较快进步。改革开放以来,中国更加主动的学习其他国家制造业发展经验,积极引入先进技术还开启了管理方式改革,20世纪80年代开始的国有企业改革极大地提高了中国制造业的效率,这种改变从企业层面的全要素生产率中得到更加清晰的体现。1985年,全国制造业企业的全要素生产率达到了0.32,较1933年提高了45%,随着企业改革的不断推进,1995年,全国制造业全要素生产率达到0.71,相较1985年增长了122%,这10年形成了中国制造业TFP增速的最高水平,也为未来“中国制造”走出中国、走向世界奠定了基础。

2001年中国加入WTO使得中国在更深的层面融入了国际市场,对中国制造业的发展产生了深刻影响。一方面,制造业领域国内市场受到了国外优质产品的大量冲击,在汽车、数码电子、电器等领域展开了激烈的竞争;另一方面,中国通过多种合作方式引入了国际先进的制造业技术。2004年的制造业企业层面TFP数据显示,此时的中国制造业TFP虽然相比于1995年有所下降,但是整体仍然处于0.66的较高水平,中国加入WTO给制造业带来挑战的同时,也提高了中国企业的效率。2008年的全球金融危机引发的经济危机对于中国制造业产生了很大影响,由于全球市场需求萎缩,处于全球价值链中的中国制造业也面临了较大的冲击。这一阶段的中国制造业TFP依然保持着0.61的相对较高水平,但是相比于2004年而言,全要素生产率继续回落。比较20世纪末期和21世纪以来的中国企业,2000年以后的企业效率提高可能更多的由于技术进步导致,与20世纪八九十年代由于激励改善和技术进步两种因素导致有所不同,因而,制造业企业层面TFP的下降一定程度上存在必然。

图11 1933—2008年中国七个主要区域制造业TFP变化趋势

制造业企业层面的TFP在不同时期的不同地区也呈现出较大差异,总体来说,1933—2008年,企业效率较高的地区,呈现出从西北、华北向华南转移的趋势,这与国家政策和历史事实是高度一致的。表10和图11描述了中国七个主要区域制造业TFP的变化趋势。如表10、图11所示,1933年以来,中国各个地区的制造业企业TFP刻画了制造业技术中心的变迁。制造业TFP水平越高,说明该区域制造业有更快的技术进步和更高的效率。1933年中国工业发展的初期,数据显示西南地区、西北地区是经济效率较高的地区,这可能与当时特殊的历史时期有关,当时西北地区的化工工业分布较为集中,西南的重庆和四川凭借优势的地理区位和自然资源,晚清以来就是重要的经济区。需要指出的是,这一时期中国东北地区的制造业发展迅速,但是其被日本控制,由于数据缺失,无法估计东北地区企业层面的TFP,这影响了对不同地区企业相对效率水平的判断。新中国成立以来,随着一些国家建设项目的推进,东北和华北因为有良好的工业基础和相对便利的区位,制造业发展相对更快。在当时的历史时期中,国内具有较高技术水平的制造业以国有大型工业企业为主,由于技术水平导致的全要素生产率有着较高水平,但是国有制造业长期以来管理上的低效也一直约束了国有制造业企业的发展。20世纪80年代,中国开始了国有企业改革,正是基于国有企业的低效。1985年东北地区制造业TFP反而较低,从某种程度上也说明了这一时期国有企业改革的必要性。到了1995年,随着改革开放的进一步深化,国有企业改革不断推进,东北地区、华北地区的制造业企业TFP与此前相比,都有了较大的提高,但是,1985年以后,制造业企业层面TFP最高的地区始终是华南地区,制造业全要素生产率的提高可能意味着该地区制造业产品在市场的竞争力上升,在参与制造业国际竞争的过程中更具有优势。

总结而言,新中国成立后东北和华北的制造业企业效率较高,改革开放后,华南地区制造业相对效率更高,在中国加入WTO后更加凸显,与此相反,东北和华北地区的制造业企业层面TFP开始下降。这种动态过程形成了中国制造业技术中心由东北和华北向华南地区转移的基本趋势,对中国制造业的转型升级可能有着深远影响。

7 结语

本文第一次将历史上的工业调查数据库和当代工业调查数据库合并,并结合其他历史资料和统计数据,研究我国工业化的发展历程及在世界上的相对地位,力图完整系统地描述与我国工业化历程有关的典型事实。本文使用的历史数据库包括《中华民国元年第一次农商统计表》中的工业企业数据和刘大钧《中国工业调查报告》中的1933年工业普查数据。当代工业数据包括1985年、1995年、2008年等重要年份的工业普查数据。

从第一批现代企业于19世纪60年代在洋务运动中出现算起,我国的工业化经历了150年的历程。在一个半世纪里,工业规模、产业结构、工业门类、工业区位,以及就业结构和劳动生产率,都发生了显著变化。我国的工业规模及在世界工业产值中所占比重都在2011年达到世界第一,目前是世界上工业门类最齐全的国家,工业门类下的39大类都形成布局,拥有完整的工业生产体系。就产业结构而言,工业在总GDP中所占比重1977年超过农业居于第一,并在2003年达到最高(60.11%),此后开始下降,2012年被服务业超过,这反映了我国整体产业结构的不断升级;工业总产值中先进制造业所占比重的不断提高也说明了这一点。我国工业区位的分布呈现了从扩散到集聚,再扩散到再集聚的过程,这一特点很大程度上与政府在某些时期对工业化的推动有关,工业部门内部轻重工业相对比重的变化很大程度上也与政府政策有关。工业部门的就业人数在总就业人口中的比重呈现了先上升后下降的过程,劳动生产率经历了从1912—1952年的负增长到1952—2017年正增长的转变,体现了我国工业从劳动密集型生产转为资本密集型生产及技术水平的提高。进一步的增长分解发现,制造业企业的全要素生产率经历了从1933年的较低水平到20世纪80年代至90年代的迅速增长,此后也维持在较高水平,并且在不同时期的不同地区呈现出较大差异。

本文基于历史工业普查数据库和当代工业调查数据库的研究结论,有助于更好地理解我国的工业化历程,在此基础上可以归纳和总结出一些启示性的结论,这些结论对于以后的工业发展可以提供一定的借鉴,也可以从中得到一些政策涵义。首先,稳定的经济环境是工业发展的必要前提,1933—1952年期间,我国工业产值迅速下降,工业门类基本没有增长,其原因就是在这一时期中国大多数年份处于战争之中,缺乏工业发展必须的稳定政治环境,战争也使工业生产能力本身受到破坏。与此相反,德国工业这一时期的增长,正是因为经济比较快地从第二次世界大战的破坏中恢复,1952—1978年期间的日本工业增长较快,也是因为在这一时期,日本经济已经从二战的破坏中复苏,朝鲜战争的军事订货刺激了日本工业的发展。1952年之后,特别是1978年之后,我国工业得到迅猛发展,除了政府对工业化不懈的推动之外,一个重要原因是这一时期,无论是国际政治环境还是国内政治局势,都处于相对稳定时期,这是20世纪中期之后我国工业迅速发展的前提条件。其次,对于类似我国这样的后发工业化国家来说,积极的政府政策仍然是工业发展必不可少的推动因素。我国现代工业的起源,是晚清政府建立了一批官办企业和官督商办企业,将机器生产大规模引入当时在世界上非常落后的农业国,建立了中国最早的钢铁厂,造船厂,以及一批重工业设施。1952年以后我国工业的迅速发展,原因也是政府通过国家力量推动工业化,特别是重工业化,这一时期政府积极的工业化政策,不仅为我国真正建立了现代工业基础,如本文第4部分所述,工业区位变迁也推动了我国工业布局从沿海地区向内地的发展,减弱了近代以来的工业发展地区不平衡,使得很多内陆地区具有了比以前更完备的工业基础。积极的政府政策不仅体现在我国工业化的起源和迅速发展时期,也体现在当前工业化的后期,与整体经济类似,我国的工业目前也处于转型升级,此时积极的政府政策仍然是必要的,合并和整改效率低、环保差的部分较为落后的企业,是我国工业整体向全球产业链高端攀升的重要举措。最后,我国150年工业化的发展历程,说明政府和市场的关系在工业发展中的作用既具有替代性,也具有互补性。如果说晚清的官办企业,说明了在工业化的最初时期,政府在工业化中所起的推动作用,此后民国时期,第一次世界大战期间纺织工业和面粉工业的发展,以及国民政府时期工业发展水平到了第二次世界大战前的最高峰,则更多地体现了市场在我国工业化中所起的主导作用。新中国成立后,现代工业体系和布局的形成,再次说明了政府在工业化中所起的推动作用,工业产值增长的同时,工业布局从近代的集中于东南沿海开始向全国其他地区,特别是东北地区和西北地区扩散,三线建设中国家力量的推动,使中西部地区拥有了国防工业和较为完备的交通基础设施,此后的改革开放时期,市场再次成为工业化迅速发展的主导力量,这一时期,国有工业企业的作用逐渐下降、乡镇企业以及合资和外资企业的出现、国内市场一体化程度不断提高,生产要素在地区之间和全国更加有效率的流通、加入WTO也使得国内市场更全面对外开放、更加一体化于世界市场。在以后的工业发展和升级中,政府和市场这种两重关系的具体表现形式仍然是需要注意和总结的,只有这样,才能更好地推动工业化进程向更高级的阶段演进。

工业化水平是一个国家综合实力的重要表现,是建设现代经济体系的重要基础。本文通过梳理19世纪后期以来中国工业化的历史,期望有助于更好地理解我国的工业化历程,并对下一阶段深入推进新型工业化道路提供某些借鉴。

附录

附表1 不同年份39大类工业行业门类列表

续表

续表

续表