中考二轮复习“生命的开始,艰难的奇迹”专题教学设计

2020-10-22北京市第一0一中学北京100091

翟 冰 (北京市第一0一中学 北京 100091)

中考的二轮复习是在一轮复习之后,学生已对基础知识有了比较扎实的掌握之时进行的,二轮复习的目的是帮助学生将细碎的生物学知识梳理形成知识框架,加深学生对知识的理解,以期学生能运用所学生物学知识解释生命的现象和解决生物学相关问题。“人体的结构与功能”单元包含人体各大系统的组成和生理功能相关知识,知识内容较多,在中考的考纲中所占比例较大。课程标准要求学生在掌握知识的基础上,能理解人体结构和功能相适应的特点,深入理解人的各项生命活动。

作为中考二轮复习,本单元采取专题的形式,将不同部分的知识整合到新的情境下,使学生在陌生情境下,运用所学知识解决问题。本教学设计为本单元第1 个专题,由生命最初阶段的物质能量来源为线索,通过逻辑推断和资料阅读,对比胎儿/婴儿与成人的循环系统、消化系统、免疫系统、神经系统和内分泌系统等的差异,深入理解各系统的结构和功能,以及结构与功能相适应的关系;通过跨章节的知识整合,形成各系统相互联系、相互协作共同完成生命活动的认知。

1 学生情况分析

学生已掌握人体各系统的组成和功能,但对于各系统中一些重要概念的理解,以及对于系统本质功能的理解不够深入。学生在新课学习和一轮基础知识复习时,各系统的学习都是彼此割裂的,没有机会将各系统的知识整合在一起分析生命活动。此外,基本的科学研究能力诸如信息获取、逻辑分析能力也是二轮复习过程中需要帮助学生提高的。

2 教学目标设定

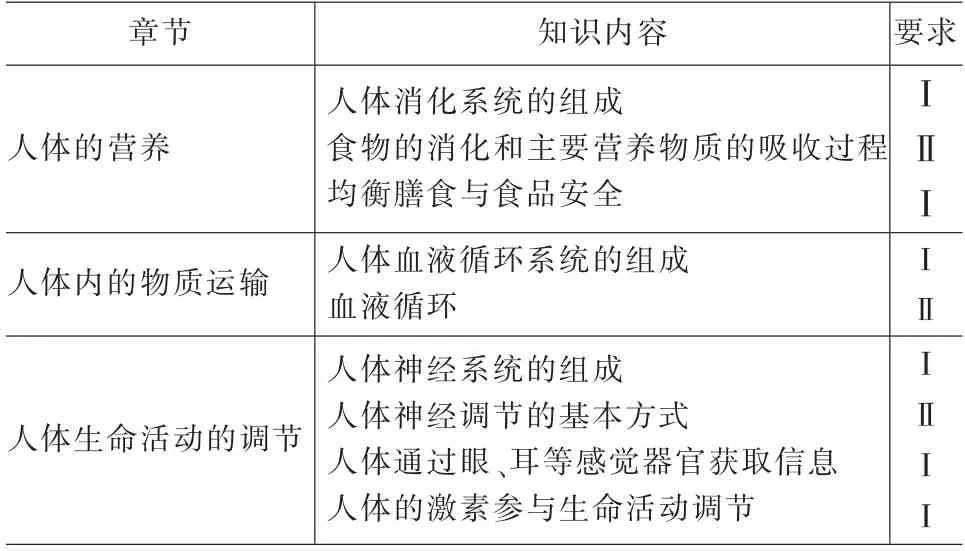

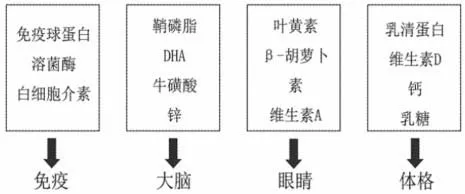

基于对教学内容和学生情况的分析,依据北京市中考2019年《考试说明》的具体要求(表1)制定教学目标。

表1 2019年北京中考考试说明(节选)[1]

1)通过背景知识的运用和资料的阅读,对胎儿/婴儿的血液循环、食物获取等相关信息进行分析,加深和拓展对循环系统、消化系统、神经和激素调节等相关知识的理解。

2)通过资料的阅读理解和概念图的绘制,提高逻辑分析和有效获取信息的能力。

3)通过对胎儿和成人的循环系统差异分析、母乳中抗体可在婴儿肠道中起作用等相关知识的分析,形成生物体结构与功能相适应的观念;通过对婴儿与母体的信息交流及从胎儿到婴儿的发育过程中生命与环境关系的分析,形成进化与适应的观念。

3 教学过程

3.1 循环系统

3.1.1 血液循环的过程和意义 胎儿通过胎盘和脐带从母体获得营养,这是学生已有的知识。教师提出问题①:胎儿与母体进行物质交换后,营养物质是如何运输到胎儿全身的所有细胞的?引导学生意识到胎儿也有自己的循环系统;以及理解循环系统的本质功能,即给每一个细胞提供营养物质并带走代谢废物。问题②:成人的血液双循环系统是闭环,而胎儿的血液循环系统需要与脐带中的血管相连,其循环系统是什么样的?引起学生对于胎儿循环系统与成人不同之处的关注。

教师要求学生阅读资料1,并将其中描述的婴儿血液循环系统与成人的差异转换成学案1 (图1)中的概念流程图。该活动一方面可回顾循环系统的基本知识,另一方面可训练学生的信息获取能力及将文字抽象成为概念图的能力,帮助学生体会到:将复杂的文字信息转换为概念图可使信息更为清晰,更容易运用信息理解和解决问题。

图1 胎儿和成人血液循环对比示意图(学案1)

资料1:胎儿的营养和气体交换是通过脐血管和胎盘与母体相连实现的。由胎盘而来的动脉血液经脐静脉进入胎儿体内,脐静脉中大部分血流进入下腔静脉,与来自下半身的静脉血混合,共同流入右心房。混合血进入右心房后,约1/3 经卵圆孔入左心房,再经左心室流入升动脉,主要供应心、脑及上肢;其余流入右心室。从上腔静脉回流的来自上半身的静脉血,入右心房后大部分流入右心室,并随后进入肺动脉。由于胎儿肺部处于压缩状态,肺动脉中的血液只有少量流入肺,并经肺静脉回到左心房;而大部分血液经动脉导管进入降主动脉,供应腹腔器官和下肢,最终经过脐动脉回流至胎盘,摄取氧气及营养物质。

婴儿出生后脐血管阻断,呼吸建立,肺泡扩张,婴儿开始独立的生活。在出生后5~7 个月内,婴儿的心脏和血管结构先后发生一系列复杂的变化,形成结构完善的双循环 系 统[2]。

3.1.2 循环系统背景知识和信息获取能力评价要求学生对胎儿和成人血液循环系统进行比较,在胎儿的血液循途径程中重新理解肺循环、体循环、脐动脉等专属名词,并完成学案2。其中题目①、③和④主要考查学生对专属名词的理解,题目②、④主要考查学生的信息获取能力。

学案2:①脐动脉里流的是_______(静脉/动脉)血,它被命名为动脉的原因是________。

②胎儿期得到血氧供给量较高的是________(心、脑及上肢/腹腔器官和下肢)。

③根据材料信息可知,胎儿的左右两侧心脏均在向________输送血液,也就相当于胎儿期只有________循环而无________循环。

④婴儿处于快速生长发育期,新陈代谢速率很快,但婴儿的心脏容积和心肌泵血能力都有限,为了给组织以充足的血液供给,婴儿的心率要________(低于/高于)成人。新生儿的动、静脉内径比为1:1,随着年龄的增长,动静脉内径比逐渐___________(增加/减小),这种结构的改变是由于其_______改变而发生的适应性变化。

3.2 消化系统和免疫系统

3.2.1 消化系统的组成及功能 胎儿出生之后被称为婴儿。婴儿不再有母体提供营养,需要直接从外界获取营养。问题③:婴儿需要哪些营养?需要什么样的食物?帮助学生回忆人体的六大营养物质,并帮助学生理解,婴儿的食物应该与其消化系统相适应。提供资料2 帮助学生回答上述问题。

资料2:婴儿的口腔黏膜薄嫩,血管丰富,唾液腺发育不够完善,唾液分泌少,而且唾液淀粉酶的活力很低。口腔黏膜干燥,易受损伤和细菌感染。

婴儿的胃黏膜有丰富的血管,但腺体和杯状细胞较少,盐酸和各种酶的分泌均较成人少且酶活力低,消化功能差。

婴儿的年龄愈小,肝脏相对愈大,但胆汁分泌较少。婴幼儿时期胰腺液及其消化酶的分泌极易受炎热天气和各种疾病影响而被抑制,容易发生消化不良。

婴儿的肠管相对比成人长,一般为身长的5~7 倍,或为坐高的10 倍,有利于消化吸收。婴儿出生时肠道内是无菌的,但其肠壁薄,通透性高,屏障功能差,在出生后接触到的肠内毒素、消化不全产物和过敏原等可经肠黏膜进入体内,易引起全身感染和过敏反应[2]。

阅读资料2 时,学生可对比回忆人体消化系统各部分组成的功能,并总结得知婴儿需要易消化且无菌的食物。但是,学生这时会意识到无菌的食物是难以提供的,并且在日常生活中也并没有给婴儿提供无菌的食物。

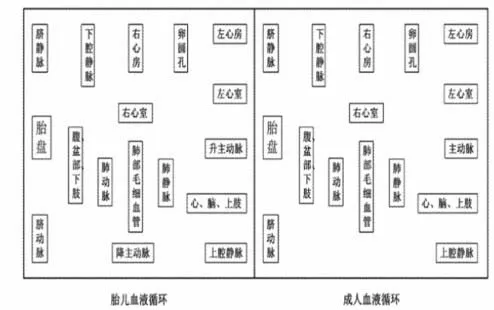

3.2.2 免疫系统的重要概念和功能 教师提出,婴儿的天然食物就是母乳,母乳能满足上述对于婴儿食物的全部要求。教师展示母乳的部分成分(图2),要求学生在母乳成分中寻找熟知的可“杀菌”的物质。简要介绍除了学生已熟知的抗体、溶菌酶以外的另外一种免疫活性物质——白细胞介素,并回顾抗体的化学本质是蛋白质的知识。要求学生阅读资料3 回答问题④:为什么抗体没有被消化系统分解为氨基酸?

图2 母乳中部分成分及作用

资料3:免疫球蛋白在初乳中含量很高,特别是分泌型的IgA 在初乳中的含量远高于产妇血清中的IgA 含量。因此,母乳喂养对提高小儿_____(被动或主动)免疫水平及早期获得抵抗婴儿时期多种传染病的能力具有重要价值。母乳中的分泌型IgA 最主要的特点之一是具有耐酸性,而且比血清中的IgA 抗体具有更有效的抗蛋白酶分解的作用,因此它不会被消化道中的蛋白酶破坏[3]。

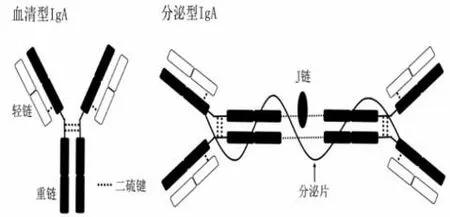

通过阅读资料3,加深学生对主动免疫和被动免疫的理解。此时,学生可能会提出疑问:为什么分泌型IgA 比血清型IgA 耐酸且抗蛋白酶分解?教师可展示图3中分泌型IgA 与血清型IgA的结构差异,以帮助学生从分子水平上理解结构与功能之间的关系。

图3 血清型IgA 和分泌型IgA 结构示意图[4]

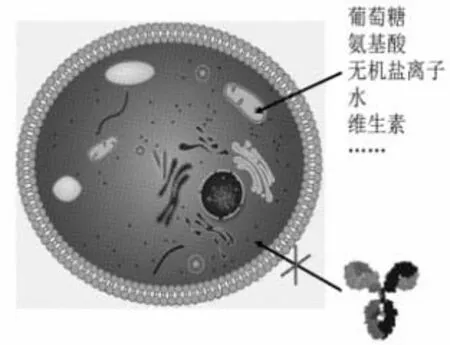

有些学生可能会提出或由教师提出问题⑤:分泌型IgA 不会被消化系统分解,它是否能被吸收进入体内?在学生回答的基础上,教师从细胞水平上分析是否能吸收的决定因素(图4),帮助学生理解消化过程的意义。

图4 细胞对吸收物质的选择示意图

学生阅读资料4 回答问题⑥:如果分泌型IgA 不能被吸收,它是否能提高婴儿对病原菌的抵抗能力?资料4 中分泌型IgA 巩固了婴儿的第几道防线的问题,可帮助学生深入理解三道防线的区分和作用。

资料4:除了溶菌酶、分泌型IgA 抗体等大量特异性和非特异性免疫活性物质外,母乳中还含有大量的免疫细胞,包括单核吞噬巨细胞、浆细胞、T 淋巴细胞等。这些细胞能“坚强”地穿过胃酸,并在婴儿肠道中生存长达6 天。它们粘附吞噬杂菌、分泌免疫活性物质,与母乳中其他免疫物质一起,在婴儿口腔及肠道中发挥作用,为免疫功能尚不健全的婴儿建立起更为牢固的第______(一/二/三)道防线[3]。

3.2.3 免疫系统背景知识和信息获取能力评价结合资料4 和学生已有的知识,要求学生回答学案3 中的问题。题目①考查学生的信息获取能力,以及对消化系统组成部分知识的掌握程度;题目②考查信息获取能力,“病毒是活细胞寄生的”这一重要概念及传染病传播的3 个环节。

学案3:①基于文中所述,请推断母乳中的抗体是否能有效提高婴儿抵御呼吸系统传染疾病。

②根据上文所述,说明HIV 病毒为什么可通过哺乳传播。为了避免患有艾滋病的母亲将疾病传染给刚出生的婴儿,请根据传染病传播的3 个环节,提出你认为可行的措施。

3.2.4 婴儿期免疫的信息补充 教师补充说明,早在胎儿期就有一种IgG 抗体可通过胎盘由母体转移给胎儿,以保持胎儿和新生儿的免疫[4]。与IgA一样,这也是母亲给与新生儿的被动免疫组分。

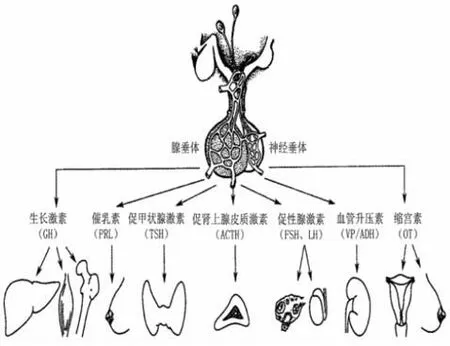

3.3 神经系统和内分泌系统 在学生已理解母乳对于婴儿的重要性之后,教师展示新情境:每当母亲心情焦虑时,婴儿吃完奶也会哇哇大哭,这是情绪的传染还是什么物质通过母乳传递给了婴儿?这时学生会推测,母乳中除了营养物质以外,还有另外一些能影响调节情绪的物质,加深学生对激素对生命活动的调节作用的理解。教师再介绍皮质醇是肾上腺皮质分泌的糖皮质激素的一种[5],科学家怀疑是皮质醇引起了婴儿的情绪紧张甚至哭泣。教师展示图5所示的垂体分泌激素的种类,帮助学生回顾生长激素和甲状腺激素的相关知识,回顾下丘脑-垂体-肾上腺皮质等的分级调节机制,并介绍皮质醇的分泌也受这种分级机制的调节。

图5 垂体分泌的激素[6]

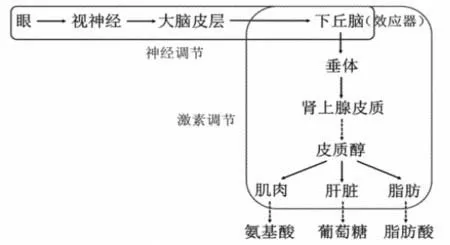

学生以小组为单位阅读资料5,并绘制人从看到狮子到逃跑过程中的神经和激素调节过程图。在讨论结束后汇总小组意见,师生共同板书绘制如图6所示的调节过程图。这一任务的目的在于:1)帮助学生巩固神经调节的基本知识,理解人体的生命活动受到神经和激素的共同调节;2)锻炼学生将文字信息转化为流程图的能力。

图6 “从看到狮子到有足够能量逃跑”过程的神经和激素调节过程示意图

资料5:压力状态下身体需要皮质醇维持正常的生理机能。若没有皮质醇,当狮子从灌木丛中向人们袭来时,人们就只能吓得目瞪口呆,动弹不得。然而借由积极的皮质醇代谢,身体能启动起来逃走或者搏斗,因为皮质醇分泌能释放氨基酸(来自肌肉)、葡萄糖(来自肝脏)及脂肪酸(来自脂肪组织),这些被输送到血液里充当能量使用。

3.4 探究实验设计与分析 经阅读资料5,学生已确认皮质醇能对生命活动起调节作用。问题⑦:是否母乳中的皮质醇引起了婴儿的精神紧张甚至啼哭?要求学生分小组设计实验探究上述问题,并汇总讨论学生设计方案中的优劣。之后,教师给出学案4 中科学家设计的实验方案,要求学生阅读实验方案,并回答实验分析相关问题。以此,帮助学生夯实实验设计和分析的方法。

学案4:2014年,哈佛大学的科学家进行了如下的研究:1)选择108 只生理状态相同的恒河猴幼猴进行相同的前期喂养准备。2)将幼猴随机分组,并给幼猴喂食等量的含有不同皮质醇浓度的母乳,并记录喂养后幼猴的紧张和自信指数,结果如图7所示[7]。

图7 母乳中皮质醇浓度与雌性幼猴紧张/自信指数对应关系图[7]

①选择108 只幼猴的原因是什么?需保持幼猴的生理状态和前期处理相同的原因是什么?

②该实验的自变量、因变量、实验结论分别是什么?

③雄性幼猴中没有显示相同的相关趋势,说明生物的性状不仅与____有关还与_____有关。

3.5 总结 教师提出问题⑧:皮质醇使雌性幼猴焦虑指数增加,自信指数下降,是否就能证明在母亲情绪焦虑的时候,婴儿也显示比较紧张容易啼哭是母乳中的皮质醇引起的?给学生一定的思考和表达时间。最后,教师明确由该实验结果并不能得到上述实验结论,该实验的实验对象是恒河猴,而不是人类,皮质醇对人类婴儿的作用并不一定与恒河幼猴相同(实验结论的科学性);母乳中的其他成分甚至是母亲释放到空气中的气体分子都有可能是引起婴儿情绪变化的原因(控制单一变量的实验设计原则)。教师以板书形式(图8)概述婴儿和母亲之间的信息交流,并总结这种信息交流对于婴儿存活下来的适应性意义。

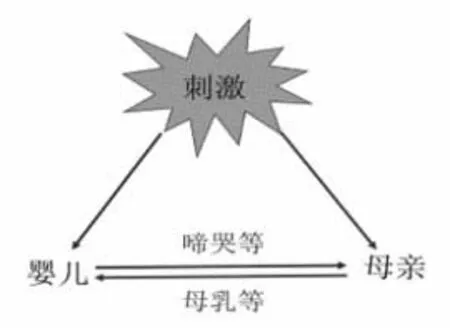

图8 婴儿和母亲之间的信息交流示意图

教师总结:虽然生命的最初阶段非常弱小,但胎儿各系统的结构和功能是与其所生存的环境相适应的,所以生命才得以成长、繁衍。通过这样的提问与总结再次向学生渗透结构与功能,进化与适应的观念。

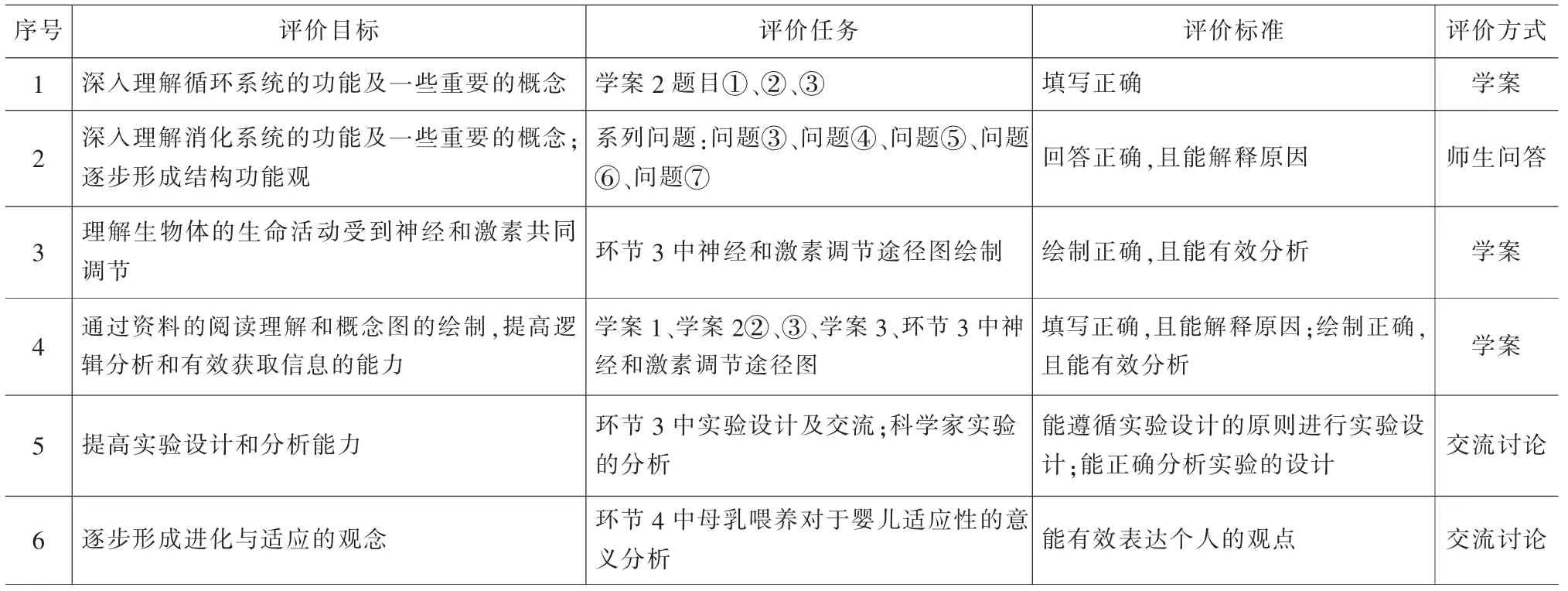

4 评价设计

本专题涉及的知识内容较多,大概需要2.5~3 课时完成。因此,教学的评价采取边教学边评价的方法,具体的评价目标和评价方法如表2所示。

表2 本专题的评价目标及评价方法

5 教学反思

二轮复习的主要任务是深化学生对已有知识的理解,帮助学生实现知识的网络化,提高学生的生物学学科核心素养和问题解决能力。但是初中的生物学知识比较细碎,识记性的知识较多,因此,本专题让学生在陌生的综合环境下运用已有知识解决新问题,这样可有效提高学生的学习兴趣,避免了机械记忆的乏味和低效,同时,也能让学生从一个更加宏观的角度了解和分析生命现象,形成结构与功能、适应与进化等上位的生物学观念。