肩关节松动术配合温针灸治疗肩周炎的效果观察

2020-10-21姜琳陈邵涛

姜琳 陈邵涛

【摘 要】目的:对肩关节松动术配合温针灸治疗肩周炎的效果进行观察研究。方法:选取2018年3月~2019年3月我院接收的80例肩周炎患者,以随机抽签方式将他们分为两个小组,对照组40例采取肩关节松动术治疗,研究组40例采取肩关节松动术配合温针灸治疗,就两组患者治疗效果进行观察比较。结果:研究组总有效率97.5%,对照组77.5%,两组数据比较明显不同(P<0.05)。结论:肩关节松动术配合温针灸治疗肩周炎效果满意,值得临床进行广泛推广。

【关键词】肩关节松动术;温针灸;肩周炎;治疗效果

【中图分类号】R245.3 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)04-0063-01

肩周炎在臨床中主要表现为肩关节疼痛、活动不便等,且夜间表现为加重。如果不采取及时有效的治疗,还可能致使患者出现三角肌萎缩表现。现阶段,临床针对肩周炎主要采用按摩推拿、物理治疗等治疗手段,以此可达到缓解疼痛、促进血液循环的治疗效果。本次研究我院收治的80例肩周炎患者,随机分成采取肩关节松动术治疗的对照组和采取肩关节松动术配合温针灸治疗的研究组,以观察后者的临床治疗效果,现将报道结果呈现如下。

1 资料与方法

1.1临床资料

选取我院接收的80例肩周炎患者作为本次研究对象,所有研究对象均符合肩周炎诊断标准。以随机抽签方式将他们分为两个小组,研究组40例患者中,男性19例,女性21例;最小年龄41岁,最大年龄72岁,平均年龄(48.1±3.8)岁。对照组40例患者中,男性18例,女性22例;最小年龄42岁,最大年龄73岁,平均年龄(47.8±3.7)岁。两组研究对象各项一般资料比较无统计学意义,具有均衡性。

1.2方法

对照组采取肩关节松动术治疗,帮助患者行仰卧位,选取肩胛胸壁关节、胸锁关节、肩锁关节等关节,应用分离牵引、长轴牵引、挤压等方式开展治疗,并且对患者开展前屈、外展、旋转等操作。1次/d,20min/次,连续治疗20d。

研究组采取肩关节松动术配合温针灸治疗,肩关节松动术治疗同对照组,温针灸治疗:让患者行侧卧,使患侧充分暴露。首先对相关穴位周围皮肤进行消毒处理,然后开展针刺治疗,对于肩髃穴,肩髎穴可选取补法,其余穴位可选取泄法,在进针得气后于患者肩部选择3~4个主穴,点燃2cm艾段,使其燃烧至尾部后置于穴位针柄处,各主穴灸燃2壮艾段,并留针30min。1次/d,每周6次,连续治疗20d。

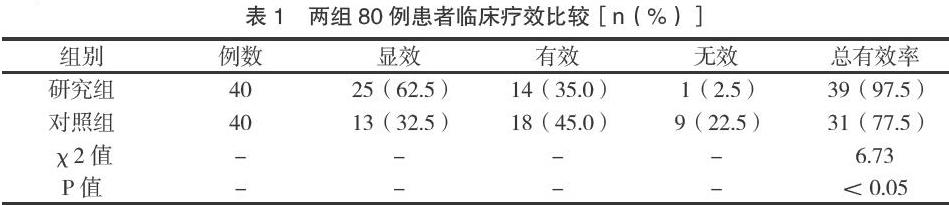

1.3观察指标与疗效判定

两组80例患者分别接受肩关节松动术治疗和肩关节松动术配合温针灸治疗后,观察比较两组患者的临床疗效。疗效判定标准,经治疗后,患者肩部疼痛、肩关节活动范围得到显著改善为显效。经治疗后,患者肩部疼痛、肩关节活动范围有所好转为有效。经治疗后,患者肩部疼痛、肩关节活动范围无变化或恶化为无效[1]。

1.4统计学处理

选取SPSS13.00统计学处理软件对本次研究所得数据进行统计处理,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,统计得出P<0.05,表示研究结果具有统计学意义。

2 结果

研究组总有效率97.5%,对照组77.5%,两组数据比较明显不同(P<0.05),见表1。

3 讨论

现代医学指出,肩周炎是因为患者肩关节局部肌肉、韧带等软组织产生水肿、粘连等无菌性炎症,使得关节结缔组织增长,进一步致使肩关节功能障碍,造成肩关节活动受限。传统采用的肩关节松动术虽然可收获一定的治疗效果,但研究得出,该种治疗方法只局限于缓解关节功能障碍,而在通络止痛方面效果并不明显[2]。而温针灸作为通络止痛的妙方,其讲究从肩关节局部穴位及静脉所过穴位着手,经由针刺方式改善局部穴位循环,促进言行物质吸收,缩减炎性物质对末梢神经的刺激,进一步可发挥通经活络、活血化瘀的功效。并且其还可发挥修复组织、抑制结缔组织增生的功效,进一步促进肩关节功能恢复。通过对温针灸与肩关节松动术进行配合施用,可有效提高治疗效果。本次研究结果得出,研究组总有效率97.5%,对照组77.5%,两组数据比较明显不同(P<0.05),本次研究所得结果与冯耀庭等[3] 姚如婕[4] 报道结果基本接近。

总而言之,肩关节松动术配合温针灸治疗肩周炎效果满意,可显著改善患者关节功能,值得临床进行广泛推广。

参考文献

孔德聪, 黎洪健, 陈剑飞. 温针灸、运动疗法结合关节松动技术治疗肩周炎的疗效观察[J]. 中国医药科学,2018,14(02):42-44,198.

龚秀英. 温针灸配合关节松动术治疗寒湿痹阻型肩周炎临床疗效观察[J]. 实用中西医结合临床, 2019,09(04):251-252.

冯耀庭, 盛艳梅. 温针灸配合肩关节松动术治疗肩周炎临床观察[J]. 中国民族民间医药,2016,11(23):146-147.

姚如婕. 温针灸配合关节松动术治疗肩周炎临床疗效观察[J]. 亚太传统医药,2016,14(07):122-123.